【甲】

谢太傅寒雪日内集,与儿女讲论文义。俄而雪骤,公欣然曰:“白雪纷纷何所似?”兄子胡儿曰:“撒盐空中差可拟。”兄女曰:“未若柳絮因风起。”公大笑乐。即公大兄无奕女,左将军王凝之妻也。

(选自《世说新语》)

【乙】谢公①与人围棋②,俄而谢玄③淮上④信至,看书竟,默然无言,徐向局⑤。客⑥问淮上利害,答曰:“小儿辈大破贼。”意色举止,不异于常。

(选自《世说新语》)

【注释】①谢公:谢安,世称谢太傅。②围棋:下围棋。③谢玄:东晋名将,谢安之侄。④淮上:淮水上,这里指淝水战场上。⑤向局:面向棋局。⑥客:客人,这里指同谢公一同下围棋的人。1.解释下面加点的字词

(1)俄而雪

(2)撒盐空中

(3)

(4)看书

2.用现代汉语翻译下面的两个句子。

(1)俄而雪骤,公欣然曰:“白雪纷纷何所似?”

(2)意色举止,不异于常。

3.下面的理解和分析不正确的一项是( )

| A.“公欣然曰”和“默然无言”中的“然”意思一致。 |

| B.“未若柳絮因风起”的“因”解释为“趁、乘”。 |

| C.“意色举止”的“色”是“颜色”的意思。 |

| D.“徐向局”的“徐”是“慢慢地”的意思。 |

①为学者如山阴王雪湖①之画梅焉,斯②可矣。雪湖画梅,闭门端坐,内求诸己,久之能出梅之神情风韵于五指间。曾画一株在倪中丞③厅壁,期年之后,墨气尚浮,游蜂飞蝶往来采食,华蕊皆

②吾友龙仲房闻雪湖有《梅谱》,游湖涉越④而求之,至则雪湖死已久矣。

……

③仲房丧志归家,

(选自《江西古文精华丛书》)

[注]①山阴:今浙江省绍兴市。王雪湖:明末清初画家。②斯:连词,乃。③中丞:官名。④游湖涉越:游历湖州,跋涉到越州。⑤云:语助词,无义。⑥幽特构崛:姿态优雅而结构奇崛,指梅的形态。⑦贸贸:轻率貌。⑧愈远愈失:越是向远处追求就越是迷失了追求目标。1.解释文中加点词的含义。

(1)尽

2.把文中画横线的语句翻译成现代汉语。

(1)期年之后,墨气尚浮。

(2)若是其神也!

3.本文借龙仲房学画梅花的故事论学,启示后人。请你把得到的启示概括为一句话,赠送给求学道路上的同学以共勉。

【甲】

孔子东游,见两小儿辩斗。问其故。一儿曰:“我以日始出时去人近,而日中时远也。”一儿以日初出远,而日中时近也。一儿曰:“日初出大如车盖,及日中则如盘盂,此不为远者小而近者大乎?”一儿曰:“日初出沧沧凉凉,及其日中如探汤,此不为近者热而远者凉乎?”孔子不能决也。两小儿笑曰:“孰为汝多知乎?”

(选自《两小儿辩日》)

【乙】晋明帝数岁,坐元帝膝上。有人从长安来,元帝问洛下消息,潸然流涕。明帝问何以致泣,具以东渡(注)意告之。因问明帝:“汝意谓长安何如日远?”答曰:“日远。不闻人从日边来,居然可知。”元帝异之。明日集群臣宴会,告以此意,更重问之。乃答曰:“日近。”元帝失色,曰:“何故异昨日之言邪?”答曰:“举目见日,不见长安。”

(选自《世说新语》)

(注)东渡:公元316年,西晋在异族入侵中灭亡,第二年,渡江至建康(今南京)的西晋旧臣拥司马睿为帝,史称东晋。1.解释下列句中的加粗字。

(1)及其日中如探汤 汤

(2)元帝异之 异

2.用现代汉语翻译下列句子。

(1)孰为汝多知乎?

(2)何故异昨日之言邪?

3.甲段中两小儿争辩的问题是

【甲】

桃花源记

陶渊明

晋太元中,武陵人捕鱼为业。缘溪行,忘路之远近。忽逢桃花林,夹岸数百步,中无杂树,芳草鲜美,落英缤纷。渔人甚异之。复前行,欲穷其林。

林尽水源,便得一山,山有小口,仿佛若有光。便舍船,从口入。初极狭,才通人。复行数十步,豁然开朗。土地平旷,屋舍俨然,有良田、美池、桑竹之属。阡陌交通,鸡犬相闻。其中往来种作,男女衣着,悉如外人。黄发垂髫,并怡然自乐。

见渔人,乃大惊,问所从来。具答之。便要还家,设酒杀鸡作食。村中闻有此人,咸来问讯。自云先世避秦时乱,率要子邑人来此绝境,不复出焉,遂与外人间隔。问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。此人一一为具言所闻,皆叹惋。余人各复延至其家,皆出酒食。停数日,辞去。此中人语云:“不足为外人道也。”

既出,得其船,便扶向路,处处志之。及郡下,诣太守,说如此。太守即遣人随其往,寻向所志,遂迷,不复得路。

南阳刘子骥,高尚士也,闻之,欣然规往。未果,寻病终。后遂无问津者。

1.解释文中加点词语的意思。(1)

2.把文中画线的句子翻译成现代汉语。

(1)土地平旷,屋舍俨然,有良田、美池、桑竹之属。

(2)此中人语云:“不足为外人道也。”

【乙】

明日,宿旦子冈①。甫②行数里,见四野禾苗油油然,老幼男女,俱耘于田间。盖江北之俗,妇女亦耕田力作,以视西北男子游惰不事生产者,其俗洵③美矣。偶舍骑步行,过一农家,其丈夫方担粪灌园,而妇人汲井且浣④衣,门有豆棚瓜架,又有树数株郁郁然,儿女啼笑,鸡犬鸣吠。余顾而慕之以为此一家之中有万物得所之意自恨不如远甚也。

(节选自戴名世《乙亥北行日记》)

【注释】①旦子冈:在江苏省江宁县附近。②甫:刚。③洵:确实。④浣:洗。3.下列各组句子中,加点词语意思相同的一项是( )

| A.甫行 | B. |

| C.其俗洵 | D. |

余 顾 而 慕 之 以 为 此 一 家 之 中 有 万 物 得 所 之 意 自 恨 不 如 远 甚 也

5.【甲】【乙】两文所展示的生活图景很接近,但两文所寄托的情感却不同,请结合两文分别说说所表达情感的差异。

王公政教

[明]沈德符

王锐,永平府迁安县人,进士。

(选自《万历野获编》,有删节)

[注]①朔望:农历每月的初一日和十五日。②明伦堂:古代讲学、弘道、研究之所。③黉(hóng)序:古代学校。④丁祭:旧时每年于仲春及仲秋上旬丁日祭祀先师孔子。⑤国学:国子监。1.下列对文中加点词语和句子的理解,正确的一项是( )

| A.“景泰”与“自康乐以来,未复有能与其奇者”中的“康乐”都是皇帝年号。 |

| B.“吏民畏之如神”与“无丝竹之乱耳”两个句子中,“之”的意义和用法相同。 |

| C.“令民临道屋俱作修廊”与“乃重修岳阳楼”的“修”,都是“修建”的意思。 |

| D.“筹”的本义指小竹片,“筹识姓名”这句话意思是用小竹片标识学生的姓名。 |

| A.王锐防涝有法,要求百姓深挖排水沟渠,这样下大雨时可以及时泄洪。 |

| B.王锐重视安全,在巷口处设置栅门,入夜便关门上锁,彻夜有人打更。 |

| C.结尾使用对比,用正面描写的手法,借参政姚龙的话肯定王锐的政绩。 |

| D.文章以叙为主,从防涝、治安、教育等方面记录王锐施政有为的事迹。 |

锐A长身B修髯C顾眄D生威E有权F术G尚严政

4.借助下面资料,把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

自听其政,吏亡得为奸。

| 《说文解字》:“聰(听),聆也。从耳,壬声”,“声音通顺于耳”。 “听”的常见引申义有: ①顺从、接受,如“言听计从”; ②治理、处理,如“听讼”; ③任凭、放任,如“听之任之”。 |

5.请结合《送东阳马生序》,简述王锐和宋濂分别使用怎样的方法督促后辈学习。

【甲】

晋太元中,武陵人捕鱼为业。缘溪行,忘路之远近。忽逢桃花林,夹岸数百步,中无杂树,芳草鲜美,落英缤纷。渔人甚异之,复前行,欲穷其林。

林尽水源,便得一山,山有小口,仿佛若有光。便

见渔人,乃大惊,问所从来。具答之。便要还家,设酒杀鸡作食。村中闻有此人,咸来问讯。自云先世避秦时乱,率妻子邑人来此绝境,不复出焉,遂与外人间隔。问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。此人一一为具言所闻,皆叹惋。余人各复延至其家,皆出酒食。停数日,辞去。此中人语云:“不足为外人道也。”

(节选自《桃花源记》)

【乙】昔董仲舒作《士不遇赋》,司马子长①又为之。余尝于三余之日②,讲习之暇,读其文,慨然惆怅。

[节选自《感士不遇赋(并序)》,有删改]

【丙】归园田居(其一)(节选)

少无适俗韵,性本爱丘山。

误落尘网中,一去三十年⑧。

开荒南野际,守拙归园田。

方宅十余亩,草屋八九间。

榆柳荫后檐,桃李罗堂前。

【丁】饮酒(其五)

结庐在人境,而无车马喧。

问君何能尔?心远地自偏。

采菊东篱下,悠然见南山。

山气日夕佳,飞

此中有真意,欲辨已忘言。

【注释】①司马子长:司马迁,字子长。②三余之日:闲暇之时。③思顺:不忘忠孝。④闾阎:里巷的门,这里指民间。⑤夷皓:伯夷、叔齐、商山四皓的合称。⑥三闾:屈原。⑦翰:毛笔。⑧三十年:或疑当作“十三年”,陶渊明自开始做官至辞去彭泽令,前后为十三年。⑨羁鸟:被关在笼中的鸟。任务一:疏通文意

1.根据语境,参考方法提示,解释下列加点词语的意思。

文言语句 | 方法提示 | 解释 |

(1)便 | 成语推断法: | |

(2)余 | 课内迁移法:予 | |

(3)或 | 查阅词典法:①尽,完。②消灭,消亡。③没收。④隐没。(摘自《古代汉语词典》) | (填序号) |

2.把甲文中画横线的句子翻译成现代汉语。

便要还家,设酒杀鸡作食。

3.下列对乙文中画波浪线句子的断句正确的一项是( )

| A.夫履信/思顺生人之善行/抱朴守静/君子之笃素 |

| B.夫履信思顺/生人之/善行抱朴/守静君子之笃素 |

| C.夫/履信思顺生人之善行/抱朴守静/君子之笃素 |

| D.夫履信思顺/生人之善行/抱朴守静/君子之笃素 |

| A.甲文中渔人“缘溪行”拉开序幕,溪水通幽、桃林奇美,为桃花源的出现做了铺垫。 |

| B.乙文中,陶渊明发出“寓形百年,而瞬息已尽,立行之难,而一城莫赏”的感叹,可见其并未完全放下政治理想。 |

| C.甲文中桃花源人热情好客,短短的“不足为外人道也”几个字却能表现出桃花源人淳朴、谦逊和不喜张扬的品质。 |

| D.从甲乙两篇文章中可以看出作者的理想与现实社会之间存在着尖锐的矛盾冲突。 |

任务三:梳理探究

6.同学们关于“陶渊明是无奈避世还是淡然隐世”展开了一场讨论,请结合上面四个文本说说你的观点,并说明理由。

【了解“鼎”的历史】

01 陶鼎和铜鼎,谁先出现?

A.鼎,最早见于新石器时代中期中原地区裴李岗文化,距今约8000多年,是一种用陶土制作的用于烹饪的炊器。一开始是先民们在平常用的罐、盆上附加三个足,这样可以直接在足下烧火,烹煮食物。后来这种器型从裴李岗文化传播到黄河中下游和长江中下游地区,以及其他更远的地区,鼎的腹部、足部等形态也各有变化。中原地区发明了鼎,也一直是陶鼎文化的核心区域,铜鼎也是在陶鼎基础上发展而来,最初是仿陶鼎的形制而铸造的。B.展览中的这件二里头遗址出土的网格纹鼎是我们目前考古发现所能见到的最早的青铜鼎。

02 ______

虽然“三足鼎立”的说法深入人心,但四足的鼎有不少声名赫赫的重器,比如世界上最大的青铜器后母戊鼎(中国国家博物馆藏)。展览中的两件商代方鼎,一件是郑州杜岭街青铜器窖藏坑出土的兽面纹方鼎,一件是安阳妇好墓出土的司母辛方鼎,都是王室用器,厚重肃穆,气势磅礴。

青铜方鼎的基本特征是器腹作方形或长方形,四足,形制与三足圆鼎不同,但大类功能相似,不能进行等级高低比较。青铜方鼎经历了早期的发展,到晚商进入繁荣时期,西周继续,西周中期以后衰落,慢慢消失在中原大地上。考古发现的青铜方鼎有一百多件,主要出于中高级墓葬。有学者研究认为,方鼎是商代礼制中的核心器物之一,出现之初只有最高阶层能使用,到商代晚期方鼎数量增多,使用者的范围扩展到整个贵族阶层。C.周王朝建立以后,方鼎的使用者多为殷商旧族及王室成员。随着周人自身礼制体系的建立,代表商文化的方鼎被弃用,而形成以圆鼎为核心的礼器制度。周代的国君或王公大臣在重大庆典或接受赏赐时都要铸鼎,以旌表功绩,记载盛况。

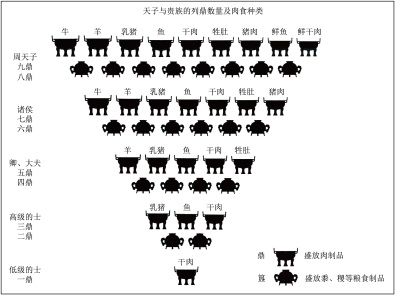

03 展览中的九鼎和五鼎分别是谁用的?

列鼎制度形成于西周中后期,即鼎的使用数量与使用者的身份等级相对应,鼎的形制相近、大小相次递减。一些学者根据文献总结出来的比较常见的说法是天子使用九鼎八簋、诸侯使用七鼎六簋、卿大夫使用五鼎四簋、高级的士是三鼎两簋、低级的士用一鼎,并对应太牢、少宰等鼎实,太牢指牛、羊、猪三牲,少牢指羊和猪二牲。

目前考古发现中原地区西周至春秋初年的贵族墓葬出土的青铜器中,列鼎数没有9个的,比如晋侯墓地中最多是列鼎一套七件,三门峡虢国墓中的国君墓也是七鼎。但随着东周王室衰微、诸雄争霸导致的礼崩乐坏,列鼎制度也被破坏。

“宅兹中国”展览中有两套列鼎,一套是春秋中期郑国祭祀遗址出土的九鼎八簋;一套是战国早期林州出土的五件鼎。林州在一段时间内(约40年左右)曾是赵国的都城,曾发现春秋战国时期的墓葬群。展出的这组列鼎时代为战国早期,是器形纹饰相同、大小相次的五件,墓主人身份尚未明确。

(选自上海博物馆《特展细读|夏商周之问“鼎”篇》,有删改。)

1.根据“02”板块的内容,拟写一个问句作为此板块的小标题。2.战国早期林州出土的五件鼎“蟠螭纹盖鼎”的墓主人身份尚未明确,请你根据“03板块”的内容,推测墓主的身份,并简要阐述理由。

我选

【倾听“鼎”的故事】

庄王问鼎

楚子伐陆浑之戎①,遂至于雒,观兵于周疆。定王使王孙满劳楚子,楚子问鼎之大小轻重焉。

对曰:“在德不在鼎。昔夏之方有德也,远方图物,贡金九牧,铸鼎象物,百物而为之备,使民知神奸②,故民入川泽山林,不逢不若③,螭魅罔两④,莫能逢之,用能协于上下,以承天休。桀有昏德,鼎迁于商,载祀六百;商纣暴虐,鼎迁于周。德之休明⑤,虽小,重也;其奸回昏乱,虽大,轻也。天祚明德,有所厎止⑥,成王定鼎于郏鄏⑦,卜世三十、卜年七百,天所命也。周德虽衰,天命未改,鼎之轻重未可问也。”

(选自《左传·宣公三年》)

【注释】①楚庄王出兵北伐伊川境内的陆浑之戎,顺势移兵洛邑,居然在周王室境内进行军事演习,耀武扬威,不可一世。周定王敢怒而不敢言,忍气吞声,还不得不派自己的大夫王孙满前去。②神奸:鬼神百物的怪异形状。③若,顺。④魑魅罔两:古代传说中山泽的鬼怪妖精。⑤休明:美好光明。⑥厎止:限度。⑦郏鄏:周朝王城。4.下列句子中加点的词的意思相同的一项是( )

| A.楚子 |

| B.定王使王孙满 |

| C.百物而为之 |

| D. |

德之休明,虽小,重也;其奸回昏乱,虽大,轻也。

6.同学们开展了有关“鼎”字的小组讨论,请你参与。

小语:我找到了“鼎”字的甲骨文的写法“ ”,你能为我解释一下吗?

”,你能为我解释一下吗?

我:好的,

小文:哦,我明白了。原来它是个象形字。它还有其他的意思吗?

我:当然有。在古代,“鼎”也是放在宗庙里祭祀用的一种礼器。鼎很大、很重,所以“鼎”又表示

小语:那么,上面这个故事中,楚庄王问鼎的“鼎”代表什么呢?

我:

【探究“鼎”的新义】

8.同学们发现现在生活中仍会出现“鼎”的影子。下图是平安浙江标志,请综合本专题的材料,阐述这个标志的设计理念。

浙江省委、省政府每年评选一次平安市、平安县(市、区),连续3年的授予平安鼎,连续6年的授予平安铜鼎,连续9年的授予平安银鼎,连续12年的授予平安金鼎。

【甲】

富贵不能淫

景春曰:“公孙衍、张仪岂不诚大丈夫哉?一怒而诸侯惧,安居而天下熄。”

孟子曰:“是焉得为大丈夫乎?子未学礼乎?丈夫之冠也,父命之;女子之嫁也,母命之,往送之门,戒之曰:‘往之女家,必敬必戒,无违夫子!’以顺为正者,妾妇之道也。居天下之广居,立天下之正位,行天下之大道。得志,与民由之;不得志,独行其道。富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。此之谓大丈夫。”

【乙】十五年正月,(史)思明攻常山郡,城中兵少,众寡不敌,御备皆竭。其月八日,城陷,(颜)杲卿、(袁)履谦为贼所执,送于东都。思明既陷常山,遂攻诸郡,邺、广平、钜鹿、赵郡、上谷、博陵、文安、魏郡、信都,复为贼守。禄山见杲卿,面贵之曰:“汝昨自范阳户曹,我奏为判官,遂得光禄、太常二丞,便用汝摄常山太守,负汝何事而背我耶?”杲卿瞋目而报曰:“我世为唐臣,常守忠义,纵受汝奏署,复合从汝反乎!且汝本营州一牧羊羯奴耳,叨窃恩宠,致身及此,天子负汝何事而汝反耶?”禄山怒甚,令缚于中桥南头从西第二柱,节解之,比至气绝,大骂不息。

(节选自《旧唐书·列传第一百三十七·忠义》)

1.解释下列加点词。(1)岂不

(3)御备皆

2.下列加点词的意思和用法相同的一项是( )

| A.女子之嫁也,母命 |

| B. |

| C.杲卿、履谦 |

| D. |

(1)富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。

(2)天子负汝何事而汝反耶?

4.阅读文章,回答下面问题。

(1)【甲】文中,孟子为什么认为公孙衍、张仪不是大丈夫?

(2)【乙】文中的颜杲卿算不算孟子心中的大丈夫?为什么?

徐霞客游记二则(节选)

[甲]又西二里,遥闻水声轰轰,从陇隙北望,忽有水自东北山腋泻崖而下,捣入重渊,但见其上横白阔数丈,翻空涌雪,而不见其下截,盖为对崖所隔也。复逾阜①下半里,遂临其下流,随之汤汤西去,还望东北悬流,恨不能一抵其下。担夫曰:“是为白水河。前有悬坠处,比此更深。”余恨不一当其境,心犹慷慷②。

(节选自《游白水河瀑布日记》)

[乙]于是又西南行塍③间,三里,转而西,三里,过一小石梁,其西则平湖浩然,北接海子,南映山光,而西浮雉蝶④,有堤界其中,直西而达于城。乃遵堤西行,极似明圣苏堤,虽无六桥花柳,而四山环翠中阜弄珠又西子之所不能及也。湖中鱼舫泛泛,茸草新蒲,点琼飞翠,有不尽苍茫、无边激滟之意,湖名“芘⑤碧”有以也。

(节选自《游芘碧湖日记》)

[注释]①阜:土山。②慷慷(qiàn):遗憾。③塍(chéng):田间的土埂子。④雉蝶(zhìdié):泛指城墙。⑤芘:zǐ。1.请用“/”为下面句子断句。(标两处)

而四山环翠中阜弄珠又西子之所不能及也。

2.用现代汉语翻译文中画线句子。

余恨不一当其境,心犹慷慷。

3.同是写水,[甲][乙]两文所写之水特点各异,作者观水之情也不相同。请概括两文所表达的情感。

生于忧患,死于安乐

《<孟子>三章》

舜发于畎亩之中,傅说举于版筑之间,胶鬲举于鱼盐之中,管夷吾举于士,孙叔敖举于海,百里奚举于市。故天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能。

人恒过,然后能改;困于心,衡于虑,而后作;征于色,发于声,而后喻。入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡。然后知生于忧患而死于安乐也。

1.下面句子中加点的字意思相同的一项是( )| A.国恒 |

| B.出则无 |

| C.必先苦其心 |

| D. |

3.《论语》中孔子曾称赞他的弟子颜回说:“贤哉回也!一箪食,一瓢饮,在陋巷,人不堪其忧,回也不改其乐。贤哉,回也!”结合本文,谈谈颜回的故事能说明什么道理。