| A.商贸活动不再受到官府的监管 | B.中日之间官民互惠贸易的繁荣 |

| C.“朝贡”贸易体制尚未发展起来 | D.“海上丝绸之路”商品外销情况 |

| A.全国农田垦殖的信息 | B.商人社会地位的变化 |

| C.国内外经贸交流的盛况 | D.商民相对惬意的生活 |

| A.可作为原始农业产生的直接证据 | B.折射出中国农耕文明源远流长 |

| C.是一种没有史料价值的凭空想象 | D.能证明炎帝是真实的历史人物 |

| A.中原文化占据了统治地位 | B.鲜卑贵族阻挠孝文帝改革 |

| C.与西亚建立了直接的联系 | D.不同民族间存在文化交融 |

时期 | 概况 | 相关事例 |

全面抗战时期 | 1940年中共《新中华报》社论中指出:抗战以来,他们(侨胞)献给祖国的捐款已在六万万元以上。南洋侨胞献给祖国的,单是奎宁丸一-种,其价值达二百五十万元。回国参战的同胞中间,还有活跃在西北前线的华侨服务团,以及出生入死的担任战地采访的华侨记者团。 | 1937年泰国华侨寄回的家书写到:“目下闸北(在上海)一带,悉遭敌人焚烧,……现沪上难民达百万之众,诚属可怜,然我人虽旅居海外,无不时时怀祖国,近日各制裁衣裤,寄回祖国,以赠伤兵,聊尽国民之职耳。” |

改革开放时期 | 改革开放初期,海外华侨面对国内较差的投资环境和高风险,率先来到中国投资拓荒。商务部统计,自改革开放以来至2005年年底,我国累计吸收的6224亿美元外商投资中,至少有67%是由华商或华商主导的企业带来的。投资方式由中外合资、合作向外商独资发展;投资领域由加工业逐步转向机械制造等生产性项目和资本相对密集的产业。21世纪初,高新科技及服务业领域投资比例有所增长。 | 邓小平指出“确定四个经济特区,主要是从地理条件考虑的。深圳毗邻香港,珠海靠近澳门,汕头是因为东南亚国家潮州人多,厦门是因为闽南人在外国经商的很多。”菲律宾华侨施至成说到“我在中国大陆的投资,一半是基于乡情,另一半才是基于商业考虑,……为祖国的富强作一点贡献,是每一位华夏儿女应该做的。 |

(要求:观点正确,史论结合,论述充分,逻辑严谨)

材料一 在很多关于中国古代监察制的论著中,都有这种提法,如:古代监察制以专制王权为中枢;监察制以服膺皇权为最高原则;监察官为维护皇权而监察百官,是天子耳目之任等等。

皇权对监察制的控制并非绝对有效,且往往不如权臣。这主要因为监察制是在整个官僚系统中运行的,而权臣正是掌握官僚系统中各种实际权力的人。退一步说,即使皇帝能够控制监察制,也不能保证监察制独立于权臣及其他官僚。因为一般来讲,权臣就是皇帝的宠臣,皇帝控制监察制往往对权臣有利,更助长了他们的权势和不法行为。大量的史料都说明了这一点。……因此可以说,所谓相对的独立性只是一种假设,实际上并不可能存在。中国古代的御史台、都察院、六科等,不是单纯的现代意义的监察机构,在其行使监察权力时,也不能独立于监察对象,反而往往成为官僚集团内部政治斗争的工具。

——方兢《论中国古代监察制的不独立性》

(1)据材料一,概括作者对中国古代监察制度的“独立性”的认识。

材料二 处死查理一世无疑是“革命”,但是经过“光荣革命”的“反革命”,英国用宪政框架吸纳革命原则,成就了代表资本主义发展方向的近代宪政体制。资产阶级与王权之间达成了王权接受限制的持续妥协。维护了英国持久稳定的法治与和平。

——杨和平《查理一世之死与英国宪政体制的确立》

(2)结合英国近代宪政体制的形成,指出资产阶级与王权之间妥协的具体表现。

材料三 我们的会晤是难得的。尽管我们中间存在着许多不同意见,但是这不应该影响我们所具有的共同愿望。我们的会议应该对于我们的共同愿望有所表示,使它成为亚非历史值得珍贵的一页。同时,我们在这次会议中建立起来的接触应该继续保持,以便我们对于世界和平能够作出更大的贡献。

——摘自《周恩来万隆会议发言稿》

(3)材料三中与会各方要达成的“共同愿望”是什么?为此各方采取了怎样的妥协策略?

材料一 孔子思想体系的核心概念是“仁”。“仁”最扼要的表述就是“爱人”,即对人尊重和有同情心。达到“仁”的途径是“克己复礼”,即通过对自己的控制和约束以提高道德水平,他希望统治者“为政以德”,以严格的道德标准要求自己,通过道德感化改善政治,而不是一味使用暴力和刑罚。孔子对春秋后期“礼崩乐坏”的变革、动荡形势感到不满。

——摘编自张帆《中国古代简史》

材料二 南北朝时期,由于北方少数民族入居中原,服饰呈现出两大特征:一是汉族服饰吸收了胡服的很多形式,大范围地流行。裤褶(xi)就是其中最具典型特点的一种服装形式。汉末,裤褶广泛地流行于民间,成为文武通用、男女皆穿的日常服用。

二是各少数民族政权的统治者也或多或少地采用了汉族的服制礼仪。凡帝、后及公卿百官朝、祭等礼仪之服,一般都沿袭秦汉旧制。

这一时期,各民族服饰都在自身传统的基础上融合改进,对中国古代服饰的发展产生了积极深远的影响。

——摘编自董晔《论魏晋南北朝时代的“胡服风尚”》

材料三 理学是中国后期封建社会最为精致、最为完备的理论体系,其影响至深至巨……理学强调通过道德自觉达到理想人格的建树,也强化了中华民族注重气节和德操,为生民立命,为往圣继绝学;顾炎武在明清易代之际发出“天下兴亡、匹夫有责”的慷慨呼号;文天祥、东林党人在异族强权或腐朽政治势力面前,风骨铮铮,无不浸润了理学的精神价值与道德理想。

——摘编自张岱年、方克立《中国文化概论》

(1)依据材料一,概括“仁”的思想内涵,分析孔子提出“仁”的背景。(2)依据材料二,概括南北朝服饰的特点,结合所学分析该特点产生的原因。

材料一 魏主下诏:“今欲断诸北语,一从正音。其年三十已上,习性已久,容不可猝革。三十已下,见在朝廷之人,语音不听仍旧;若有故为,当加降黜。……北人谓土为拓,后为跋。魏之先出于黄帝,以土德王,故为拓跋氏。夫土者,黄中之色,万物之元也;宜改姓元氏。诸功臣旧族自代来者,姓或重复,皆改之。……迁洛之民死,葬河南,不得还北。”于是代人迁洛者悉为河南洛阳人。

——摘编自司马光《资治通鉴》

(1)依据材料一,概括北魏孝文帝改革的措施。结合所学,分析这些改革措施的影响。

材料二

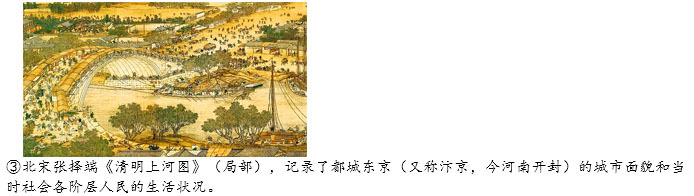

(2)分别指出材料二中①②③史料的类型,简要说明上述材料印证了宋朝商业变革的哪些史实。

材料三 民国的诞生是中国历史上一个具有划时代意义的事件,因为它结束了长达二千余年的王朝时代。中国不再隶属于任何“天子”或任何王朝,而归属于全体民众。革命的胜利不仅实现了两个半世纪以来民族主义革命传统的梦想,而且还超越了狭隘的种族诉求,将政权从满清那里解放出来,将它扩大到所有中国人:汉人、满人、蒙古人、回人和西藏人。

——徐中约《中国近代史》

(3)依据材料三,结合所学,从政治变革的角度说明“民国的诞生是中国历史上一个具有划时代意义的事件”。

材料四

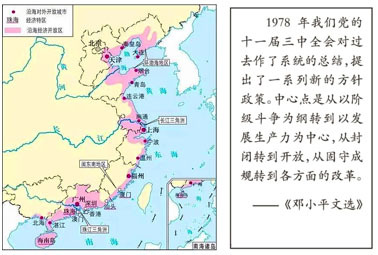

(4)观察上图,说明十一届三中全会后我国形成的对外开放格局。围绕“开放与发展”谈谈你的认识。

| A.南书房——内阁——议政王大臣 | B.南书房——宰相——军机大臣 |

| C.中书省——南书房——参知政事 | D.南书房——内阁——军机大臣 |

| 晋国内乱,有人建议逃亡在外的公子重耳(公元前697年 -公元前628年)趁机回国继承君位,重耳将消息告诉舅舅子犯,舅犯曰:“不可!亡人无亲,信仁以为亲。” 出自《国语·晋语》 | (鲁)僖公三十三年(公元前630年): 臼季…言诸文公曰:“敬德之聚也,能敬必有德,德以治民,君请用之。臣闻之:出门如宾,承事如祭,仁之则也。” 出自《左传》 | 孔子(公元前551年―公元前479年):仁者爱人;夫仁者,己欲立而立人,己欲达而达人。能近取譬,可谓仁之方也已。出自《论语》 |

| A.各国贵族将仁德修养作为任官标准 |

| B.诸侯国普遍推行了仁政的治国思想 |

| C.孔子在前人基础上发展了仁的学说 |

| D.战国时期各国普遍采用了孔子学说 |