材料一

汉初行政图(局部)

材料二(北宋)规定州郡长官由文臣担任,长官之外另设通判,使其互相牵制。后来,又把全国州郡划分为15路,陆续在各路设转运使、提点刑狱(管司法兼监察)按抚使(管军事,有时也兼管民政)提举常平(管长平仓救济、农田水利等)等四司,统称“监司”,也都由文臣担任,只有安抚使使用武人。

——摘编自朱绍侯《中国古代史》

材料三《元史》记载:元朝的行省“凡钱粮、兵甲、屯种、漕运、军国重事,无不领之”。在元代以前中国主要以“山川形便”来划分行政区,政区的自然属性与经济、文化一体化趋势较强;从元代开始,采取“犬牙交错”的原则,任意将自然环境差异极大的地区拼成一个省级行政区,削弱地方的经济、文化认同感。

——摘编自李治安《行省制度研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出汉初和唐代中后期的地方行政管理制度,并分析其影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括说明宋代为加强地方管理采取的主要措施。

(3)根据材料三并结合所学知识,说明元代行省制的特点及影响。

材料一 盖秦汉间为天地一大变局。自古皆封建诸侯,各君其国,卿大夫亦世其官,成例相沿,视为固然。其后积弊日甚,暴君荒主,既虐用其民,无有底止。强臣大族,又篡弒相仍,祸乱不已。……其势不得不变,而数千年世侯世卿之局,一时亦难遽变。……汉祖以匹夫起事,角群雄而定一尊,其君既起自布衣,其臣亦自多亡命无赖之徒,立功以取将相,此气运为之也,天之变局,至是始定。

——(清)赵翼《廿二史札记》

材料二 官僚政治运转正常时,官员“更新率”一般是较高的,经常有父为高官而子为匹夫,或朝为高官而暮为匹夫的情况,从而对贵族化趋势构成抑制。但另一方面,“世卿世禄”在汉代还不是太遥远的记忆,官僚显贵世代传承权势的要求显得“合情合理”,君主应予保障以换取其效忠,并为之提供了“任子”一类特权性起家途径。由此,“世家”、“官族”在一度中衰之后,便在新政权中开始了新一轮的缓慢积累。

——摘编自吴宗国《中国古代官僚政治制度研究》

完成下列要求:

(1)据材料一,指出秦汉间为“天地一大变局”的表现,结合所学知识归纳出现“变局”的历史背景。

(2)据材料二并结合所学知识,概括汉代官僚政治出现贵族化趋势的原因,并说明官僚贵族化的主要途径。

(3)据材料一、二并结合所学知识,简析官僚贵族化对政治发展的消极作用

| A.形成了系统的理论体系 |

| B.强调君主应以法治国 |

| C.迎合了大一统历史趋势 |

| D.为君主提供治国之道 |

| A.反映了统治者逐渐重视廉政建设 |

| B.古代重视对基层官吏的提拔任用 |

| C.反映了我国古代高层对教育的重视程度加深 |

| D.选官制度的变化体现了加强中央集权的趋势 |

5 . 阅读材料,回答下列问题。

材料一:及至始皇,奋六世之余烈,振长策而御宇内,吞二周而亡诸侯,履至尊而制六合,执敲扑而鞭笞天下,威振四海。

——贾谊《过秦论》

材料二:吴王濞招天下之亡命之徒铸钱,淮南王长收聚汉诸侯人及有罪逃亡者,江都王非亦招揽四方豪杰。……赵王彭祖,让商人独买商品以专其利,收入多于国家租税,而贵族与商人,声千互通,相为消长,这些情况皆足以动摇政局。

——钱穆《秦汉史》

材料三:以天下之广,四海之众,千端万绪,须合变通,皆委百司商量,宰相筹和画,于事稳便,方可奏行。岂得以一日万机,独断一人之虑也。

——《贞观政要》引唐太宗语

材料四:自秦以下,人人君天下者,皆不鉴秦设相之患,往往病及于国君者,其故在擅专威福。

——黄佐《南雍志》引明太祖语

(1)根据材料一并结合所学知识,概括秦始皇为了维护统治采取了哪些措施?

(2)指出材料二所反映的历史现象及形成原因,结合所学知识指出汉朝解决这一问题的措施。

(3)对比材料三、四,指出唐太宗与明太祖对待丞相态度的差别,并结合所学知识概括二人在处理相权的方式上有何不同?

(4)综合上述材料,概括秦以后政治制度的发展趋势并简要评价。

| A.①②③④ | B.①②③ | C.①③④ | D.①② |

| A.由农耕经济向工业化的飞跃 |

| B.技术、制度、文化渐次转型 |

| C.传统文化向近代文化的转型 |

| D.政治上由专制向民主化转变 |

材料二 朱元璋在总结元亡时说:“主荒臣专,威服下移,由是法度不行,人心涣散,遂至天下大乱。”

————《明史》

材料三 雍正年间,用兵西北,以内阁在太和门外,儤值者多虑漏泄事机,始设军需房于隆宗门内,选内阁中书之谨密者入直缮写。后名军机处,地近宫廷,便于宣召。为军机大臣皆亲臣、重臣。于是承旨、出政皆在于此矣。 ————赵翼《檐曝杂记》卷1《军机处》

请回答:

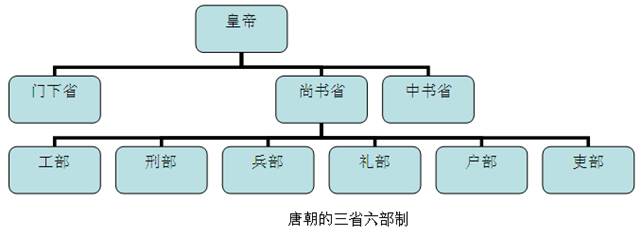

(1)根据材料一及所学知识,说明尚书省的主要职权及三省制的影响。

(2)根据材料二及所学知识回答,为吸取元朝灭亡的教训,明太祖采取了哪些相应措施?

(3)根据材料三及所学知识,指出军机处成立的直接原因和军机大臣的主要职权。

(4)根据以上材料,概括唐、明、清三朝中央机构演变的趋势。

| A.展现人民公社农业大丰收场面 | B.期盼农村面貌发生重大变化 |

| C.号召农民支援国家工业化建设 | D.歌颂政府惠农政策成效卓著 |

材料一 春秋时期,以孔子为代表的儒家最讲“夷夏之辨”,但强调的是大一统框架内的夷、夏之别。孔子作《春秋》,强调大一统,在大一统下明“华夷之辨”,标准则是是否符合西周礼乐文明,因而夷、夏可互变:夷用夏礼,即符合华夏文化,则进而为夏;夏用夷礼,则退而为夷。孔子崇尚周的礼乐文明,认为华夏文化优于其他文化,故强调“裔不谋夏,夷不乱华”,但并不排斥其他族类,其办学的方针即是“有教无类”,主张“修文德以来之”。以儒家为代表的传统夷夏观,虽然强调以华夏礼乐文化为标准相区分,但它是大一统视域下的“夷夏之辨”,究其实,是要将各族一统于礼乐文化,因而强调兼容并包,本质上是中华各民族在大一统框架下互动、交融与发展。

材料二 东汉以来,入主中原的各少数民族一边自称为华夏先王之后,与中原汉人族源相同,一边主动接受汉族文化,以华夏正统自居,在其统治范围内努力推行汉化政策,促进了民族交融与中华文明认同。中国历史由此进入由北方少数民族建立的政权与南方汉族政权并立、共为中华的南北朝时期。两晋南北朝是政治上的大分裂、大动乱时期,但也是民族大迁徙、大融合时期,既有边疆民族的大规模内迁,也有中原汉人向南方及其他边疆地区的流动。这种大规模的民族迁徙和文化交流,促进了中华民族的交融与发展,进一步加强了各民族间的内在联系与密不可分的整体性,强化了中华文明的统一性。

——以上均摘自刘正寅《从民族交融发展看中华文明的统一性》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括春秋时期儒家民族观的基本内涵,并分析其形成的历史背景。(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出东汉以来民族交融的新变化,并简析这一变化的影响。