材料一 直到唐前期,粟仍然是我国的主要粮食作物,其次是麦。……从唐中叶起,由于北人南迁……以及耕作技术的进步等,水稻在全国粮食生产中开始占了首位,这种情况在很大程度上促进了经济重心的南移。……以成都平原为中心的益州号称“州之瑰宝”,和扬州地区并称为“扬一益二”,居全国首位。

——摘编自袁行霈等《中华文明史》

材料二 宋朝的商品经济非常繁荣。新兴经济作物茶叶、甘蔗之类绝大部分进入市场。市场形成城市、镇市、草市三级金字塔型结构。在地方贸易网的基础上,初步形成了江南、西北等几个较大的区域市场。海外贸易规模超出唐朝,朝廷在南方沿海港口设立了多处市舶司。民间开始出现中国古代最早的纸币,称为交子。

——摘编自张帆《中国古代简史》

材料三 在宋代两浙地区,农村市场快速发育和成长,广大农民越来越多地卷入到市场活动之中。在两浙地区,到北宋中期,镇作为农村经济中心地位的意义已基本确立。南宋时期,不少镇的市场发展水平不仅赶上,甚至超过了所在县城。

——摘编自陈国灿《宋代两浙路的市镇与农村市场》

材料四 西汉中叶,中国商人渡海到达印度半岛,购置当地奇珍。到了唐代,海外贸易得到进一步发展,在广州设置了管理海外贸易的机构——市舶司。宋代是我国海外贸易大发展的时期。当时同中国发生贸易关系的国家和地区多达数十个,进口货物在4000种以上,宋王朝在海外贸易方面的收入不断增加。宋高宗绍兴初年,海外贸易收入占当时全部收入的1/20。宋代及以后,海路已经取代陆路而成为中外经济和文化交流的主要通道。

——摘编自王嘉《两宋海外贸易发展的社会基础》

(1)根据材料一,指出唐朝主要粮食生产的重大变化,结合所学知识分析其原因。

(2)根据材料二,概括宋朝商品经济繁荣的表现。

(3)根据材料三,指出宋代两浙地区出现的经济现象并结合所学知识分析原因。

(4)根据材料四,概括宋代海外贸易的特点。

材料一

材料二 清朝疆域空前广大,为了对国家进行有效管理,清王朝采取了一系列措施。在中央,内阁仍是名义上的最高行政机构,职责一如明朝,主要阁员包括大学士满、汉各二人,协办大学士满、汉各一人等,满官权力一般高于汉官。雍正时期,为了加强权力,设立军机处。在地方,清朝在内地共设行省18个,此外还有与行省大体相当的边疆特别行政区,例如在西藏地区,地方政教领袖达赖和班禅掌政令、行教化,但中央设置驻藏大臣与其具有同等的权位。

——摘编自朱绍侯等《中国古代史》

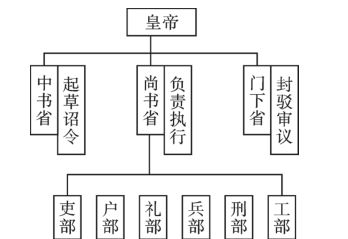

(1)根据材料一,分析唐朝中央机构的特点,并结合所学知识,指出其作用。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括清朝政治制度的特点。

材料一 中国古代与世界其他国家的科技发明统计

年代 | 科技发明(件数) | 中国科技发明 | 世界其他国家科技发明 | ||

件数 | 百分比 | 件数 | 百分比 | ||

公元1-400年 | 45 | 28 | 62% | 17 | 38% |

公元401-1000年 | 45 | 32 | 71% | 13 | 29% |

公元1001-1500年 | 67 | 38 | 57% | 29 | 43% |

——摘编自《自然科学大事年表》

材料二 在空前活跃的商品经济迅速发展的形势下,商人阶层的崛起投影于中晚明文坛,吸引了众多作家的目光,一个个鲜活的商人形象开始不断涌向文学殿堂,出现在中国古代文学的人物画廊中。在明代小说里,作家们塑造了许多传统诗文里没有、以往小说里罕见的令人敬重的商人形象,他们的存在,充分反映了明代小说家们摒弃轻商贱商的价值标准,坚定地以新的人生观、价值观为标尺结构故事、塑造人物,商人的地位再次得到极大的提升,商人阶层获得了总体性的肯定。

——摘编自周柳燕《论明代小说中的商人形象》

材料三 中国古代商人的社会地位一直比较低下,文学作品中也很少有对商人形象的刻画,即使出现商人,也是将其视为贬斥的对象。明代冯梦龙所创作的《喻世明言》《警世通言》《醒世恒言》与凌潆初编撰的《拍案惊奇》《二刻拍案惊奇》合称“三言二拍”,塑造了众多的商人形象。这些富有生命力的商人形象作为晚明时代的一面镜子,真实地反映了那个时代所具有的鲜明特征,对于当今社会美好品德和人性的弘扬与传承,具有一定程度的教化和劝诫意义。

——摘编自刘畅《“三言”“二拍”中的商人形象及其意义探究》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括古代中国科技的地位并分析原因。

(2)根据材料二、三并结合所学知识,指出明朝中后期文学作品中商人形象的变化及时代背景。

材料 唐代实行科举制度以后,打破了士族门阀对官吏选任的垄断,有效地巩固了封建统治的基础。通过推行科举制度,唐代选拔官员的范围从魏晋时期少数豪门望族,扩展到地主阶级各个阶层。参加科举者的门第、品行限制并不严格,他们所代表的阶层也比较广泛,这对加强唐王朝的中央集权统治发挥着极大的作用。唐代举子在参加科举考试前,要进行“行卷”。所谓“行卷”,就是应试者将自己的文学创作在考试前写成卷轴送呈至当时有较高声望地位的人,请求他们向主持考试的礼部侍郎推荐。投“行卷”是为了“公荐”。“公荐”就是声望地位较高的公卿大臣向考官推荐考生

——摘编自庞峰伟《略论唐代科举制度的弊端》

根据材料并结合所学知识,围绕“科举制实行中政府与名门望族的关系”提出观点,并进行论证。(要求:观点明确,史料真实,史论结合)

材料一 自殷以前,天子、诸侯君臣之分未定也……诸侯之于天子,犹后世诸侯之于盟主,未有君臣之分也……逮克殷践奄,灭国数十,而新建之国皆其功臣、昆弟、甥舅,本周之臣子;而鲁、卫、晋、齐四国,又以王室至亲为东方大藩,由是天子之尊,非复诸侯之长而为诸侯之君,盖天子诸侯君臣之分始定于此。此周初大一统之规模,实与其大居正之制度相待而成者也。

——摘编自王国维《殷周制度论》

材料二 秦王朝统一全国后……在政治体制上,建立起以皇权为核心、以官僚体制为载体的中央集权的“帝国制”。在“帝国体制”的政治结构中,国家的立法权、行政权、司法权等所有一切权力都掌握在皇帝手中。皇权是帝国政治的核心,官僚是皇权统治的工具。这种新型的国家形态和国家管理方式及政治体制由此建立起来

——摘编自《论春秋战国时期贵族政治向官僚政治的转变》

(1)根据材料一,概括西周分封制度相比于以前的变化,并结合所学知识分析这种变化的影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明秦朝“帝国体制”在政治上的主要构成和特点。

材料一 秦以后两千多年发生的多次“革命”(从陈胜、项羽、刘邦到朱元璋、李自成),导致改朝换代、政策调整,却未能改变宗法社会、专制帝制的基本面。……辛亥革命足可垂之青史的,从破坏一面言之,是推翻延续两千余年、近古以降已成为社会进步严重障碍的专制帝制,从建设一面言之,则是创建宪政共和。

——冯天瑜《辛亥革命与中国宪政渊源》

材料二 中国的特点是:不是一个独立的民主的国家,而是一个半殖民地半封建国家;在内部没有民主制度,而受封建制度压迫;在外部没有民族独立,而受帝国主义压迫。因此,无议会可以利用,无组织工人举行罢工的合法权利。在这里,共产党的任务,基本上不是经过长期合法斗争进入起义和战争,也不是先占城市后取乡村,而是另辟他路。

——毛泽东《战争和战略问题》

材料三 习近平总书记指出,现行宪法公布施行以来,对我国政治、经济、文化、社会生活产生了极为深刻的影响。现行宪法序言明确规定:“今后国家的根本任务是集中力量进行社会主义现代化建设”,宪法规定一切国家机关、政党、社会团体、企业事业组织和公民个人都必须遵守宪法和法律,还提出要发展包括协商民主和基层民主在内的民主形式。宪法进一步完善了民族区域自治制度,并根据“一国两制”方针规定了特别行政区制度。宪法规定“城乡劳动者个体经济,是社会主义公有制经济的补充”,明确指出了“市场调节的辅助作用”。

——摘编自许安标《宪法及宪法相关法解读》

(1)根据材料一,指出“秦以后两千多年发生的多次‘革命’”的局限。概括辛亥革命“垂之青史”的原因。

(2)材料二中“另辟他路”指什么?选择这条道路的基本依据是什么?从中能得到怎样的认识?

(3)根据材料三,概括“现行宪法”所体现的基本精神,结合所学知识指出中国现代民主政治发展的主要趋势。

①增加了国人对西方史地知识的了解

②提出了“自强”“求富”的目标

③已经关注到英国进行殖民侵略活动

④主张借鉴英国实行君主立宪制

| A.①② | B.②③ | C.①③ | D.③④ |

材料一 东京养甲兵数十万,居人百万家,天下转漕,仰给在此一渠水(汴水)。汴水横亘中国,首承大河,漕引江湖,利尽南海。

朝廷创置榷场以通南北之货,内足以专课息之源,外足以固邻国之好。

朝贵人家选婿,于科场年,择过省士人,不问阴阳吉凶及其家世,谓之“榜下捉婿”。

典卖倚当庄宅田土,今后并立合同契四本,一付钱主,一付业主,一纳商税院,一留本县,违者论如法。

——摘编自《宋史》《宋会要辑稿》《萍洲可谈》等

材料二 下表为南宋嘉定(宋宁宗年号)六年“四选”官员人数统计表。

| 官员 | 科举出身 | 荫补出身 | 其他 |

| 尚书左选 | 925 | 1380 | 86 |

| 尚书右选 | 77 | 2105 | 1684 |

| 侍郎左选 | 9458 | 6926 | 622 |

| 侍郎右选 | 415 | 11702 | 3484 |

注:荫补出身是指因祖先功勋而补官。

——据(宋)李心传《建炎以来朝野杂记》卷十四

材料三 太宗时,置榷属于京师,诏诸蕃香药宝货至广州、交阯、两浙、泉州,非出官库者,无得私相贸易。

宋初制定的《私茶法》规定,“民茶折税外悉官买,民敢藏匿不送官及私贩鬻者没入之,计其直百钱以上者杖七十。”

——摘编自《宋史》

(1)流动性是宋朝社会变化的典型特征。根据上述材料并结合所学知识,概括宋朝经济、社会流动性的表现,并分析其成因。

(2)根据上述材料并结合所学知识,简要评价宋朝社会的流动性。

材料 1889年2月11日,《明治宪法》正式颁布,此时距“王政复古”已有二十余年。其间,明治天皇享有崇高威望,手下大久保利通、木户孝允等也能为走向现代国家共同努力,唯一和中央政府发生争议的西乡隆盛在1873年西南之乱后兵败身死。

1901年,慈禧在“西狩”途中颁布改革上谕,日俄战争后她下定决心“仿行预备立宪”。兴办新政需要大量费用,身背巨额战争赔款的清政府,通过成立“度支部”、整顿全国财政等举措来开源增收。1908年,《钦定宪法大纲》颁布,与《明治宪法》的相同相似文本达91.3%,以近2/3篇幅规定了“君上大权”。同时,宣布预备立宪以9年为限,这在青年知识分子们看来,无疑是拖延的表现。慈禧和光绪去世后,满族亲贵大臣之间互不买账,对袁世凯、张之洞等汉族大臣也是内心提防。最终,《钦定宪法大纲》以中国历史上第一部宪法性文件的方式,吹响了中国历史上最后一个皇朝的挽歌。

——摘编自宋宇文《相似宪法文本的不同命运》

(1)根据材料并结合所学知识,简析《钦定宪法大纲》未能达到预期效果的原因。

(2)根据材料并结合所学知识,评价《明治宪法》。

材料一 至迟于《史记》已明确提出“各民族同祖同源”的结论,少数民族史家同样力图证明本民族与尧舜禹汤等先圣有血缘联系。魏晋南北朝、辽宋夏金元等时期,民族史观往往体现为华夷有别、夷夏之辨的一时之盛。隋唐时期,杜佑《通典》则认为“中华与夷狄同”,并客观探讨夷夏差别产生的原因。《元史·许衡传》中则对“天下一家”做出新的解释:“二小儿同父母兄弟也,或因小事物相恶骂,即咒其爷娘今死,不知彼父母亦我父母也”。

——摘编自李珍《中国古代民族史观的几个特点》

材料二 梁启超认为:民族成立之唯一要素在“民族意识”之发现与确立,“禹躬亲其劳以集大功,遂成民族结合之枢核”,之后逐步混合“成为数千年来不可分割、不可磨灭之一大民族”。他在《新史学》中说:“历史者何?叙人种之发达与竞争而已”。因此,“民族为历史之主脑”,应该记述民族“排入”“排于人”的历史,“排入者,则能扩张本种以侵蚀他种;排于人者,则本种日以凌夷衰微。”美国史学家杜赞奇称赞他“是第一个用启蒙的叙述结构来写中国历史的历史学家”。

——摘编自王娟《梁启超民族史观研究的理论与方法》

材料三 新中国成立后,白寿彝认真学习马克思主义理论,并以此指导自己的学术实践。在他主编的《中国通史》中,导论卷开篇就明确写到:“中国是一个统一的多民族的国家。中国的历史是中华人民共和国境内各民族共同创造的历史,也包含着曾经在这块广大国土上生存、繁衍而现在已经消失的民族的历史”,这是他率先提出并始终坚持的理论和原则。对于历史上民族关系的主流问题,他认为:“尽管民族之间好一段、歹一段,但总而言之,是许多民族共同创造了我们的历史,各民族共同努力,不断把中国历史推向前进”。

——摘编自王东平《白寿彝与中国马克思主义民族史研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代民族史观的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析梁启超民族史观的形成原因。

(3)根据材料并结合所学知识,概括白寿彝对民族史观的发展,并简要评价。