| A.古代中央集权制度的形成与发展 |

| B.明清的君主专制 |

| C.浅议“焚书坑儒” |

| D.清代君主专制制度的强化 |

材料 顾炎武在《日知录》中说:“古人作史,有不待论断而于叙事之中,即见其旨意,惟太史公能之”。如《李斯列传》开篇,李斯对比厕中与仓中之鼠后大发感慨:“人之贤不肖,譬如鼠矣,在所自处耳”,刻画出他热衷富贵、狡诈自私、阿顺苟合的卑劣人格。对于李斯的非凡政治才干和显赫政绩——二十年间完成了几代先王未竟事业,又主谋了一系列大刀阔斧的改革,如焚书坑儒、统一文字和度量衡、外攘四夷等——司马迁予以充分肯定,这是不同于时贤的惊世骇俗之新论,独树一帜。“人皆以斯极忠而被王刑杀”,司马迁则考察相关事实以得出真相:始皇死后,赵高矫诏并劝诱李斯,李斯起初斥责其不忠有贰。但当赵高道出:“君听臣之计,即长有封侯,世世称孤⋯⋯今释此而不从,祸及子孙”时,李斯就苟合以求自安,并假惺惺地太息垂泪。司马迁点评道:“不然,斯之功且与周召列矣”。

——摘编自田劲松《论司马迁对法家人物的评价》等

(1)根据材料并结合所学知识,概括司马迁进行人物评价的特点。(2)根据材料并结合所学知识,简析司马迁认为李斯的功绩无法与周公、召公相提并论的原因。

材料 劳模精神(劳动精神、工匠精神)是第一批纳入中国共产党人精神谱系的伟大精神。新中国成立以来,党和国家先后进行了15次全国劳模评选和表彰,累计表彰3.4万人次。

1950年9月,在首次全国劳模评选活动——全国战斗英雄代表会议和全国工农兵劳动模范代表会议上,共有464人受到表彰,其中工业战线208人,农业战线198人。1960年6月,来自教育和文化等战线的脑力劳动者首次进入表彰行列。这一时期,“团结苦干、无私奉献”的劳模精神已经逐步凝聚成型,“学雷锋”“学铁人”等成为社会风尚。

1979年,首次明确了评选标准:“判断一个职工是不是模范,一个集体是不是先进,归根到底要看其在推动生产力发展方面是不是起了显著的作用,对社会主义建设是不是作了较大的贡献”。这要求劳动者不仅需要吃苦耐劳,更要具备开拓创新的勇气和巧干实干的智慧;不仅仅要带来政治效益,更要产生强大的社会效益和高效率的经济效益。

20世纪90年代以来,劳模群体构成发生了显著变化。2005年,民营企业家和农民工首次受到表彩。以相关职业和特征为关键词检索历年表彰名单,得到如下两表——

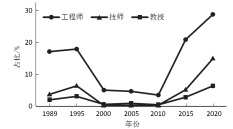

1989年-2020年评选的 工程师、技师、教授劳模占比

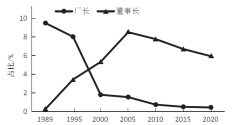

| 1989年-2020年评选的 厂长、董事长劳模占比

|

——摘编自王治东、施政《新中国成立以来劳模精神内涵变迁及其当代启示》等

根据材料并结合所学知识,就材料整体或其中任意时期拟定一个论题,并予以阐述。(要求:论题明确,持论有据,论证充分,表达清晰。)

材料 朱熹并非迂腐的冬烘先生,他有渊博的学识和精密的分析方法,有相当的自然科学素养。日本学者山田庆儿通过宇宙学、天文学、气象学方面的考察后发现,朱子学体系的主要构成具有鲜明的古希腊哲学中的自然学性质。确实如此,他从高山上残留的螺蚌壳论证此处原先曾经是海洋,由于地质变迁才隆起为陆地。……然而,朱熹对后世影响最大的并非上述深奥的哲理,而是通俗的儒学教化。他把《大学》中的“修身齐家,治国平天下”加以具体化、通俗化,上自国家的皇帝下至各个家庭的百姓,构建一套周密的社会秩序。

——摘编自樊树志《朱熹新儒学:从“伪学”到官学》

(1)结合材料和所学知识,说明朱熹有关“自然科学素养”的主张及其意义。(2)结合材料和所学知识,评析朱熹对我国古代思想发展史的影响。

材料一 肇端于春秋战国时期的郡县制度,秦代,趋于成熟,两汉则日臻完备,成为汉帝国地方政治活动的核心与基干,也构建了两个多年中国地方政治制度的框架。

——摘编自周长山《汉代地方政治史论:对郡县制度若干问题的考察》

材料二 经略安抚使……掌一路兵民之事;皆帅其属而听其狱讼,颁其禁令,定其赏罚,稽其钱谷、甲械出纳之名籍而行以法……都转运使……掌经度一路财赋,而察其登耗有无,以足上供及郡县之费……凡吏蠹民瘼,悉条以上达,及专举刺官吏之事……提点刑狱……掌察所部之狱讼而平其曲直,所至审问囚徒,详覆案牍,凡禁系淹延而不决,盗窃逋窜而不获,皆劾以闻,及举刺官吏之事……

——摘编自《宋史·职官志》

材料三 云人尝谓辅臣(内阁大臣)拟旨,几于擅国柄,乃大不然。见其所拟,帝一一省览窜定。有不留数字者,虽全当帝心,亦必更易数字示明断。有不符意,则驳使再拟;再不符意,则谯让随之矣。故阁臣无不惴惴惧者。

——摘编自谈迁《国榷》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括郡县制度的主要作用。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析宋代地方管理机构的特点。

(3)指出材料三中提到的内阁大臣的主要职责,结合所学概括专制主义集权制度的发展趋势。

材料一 清初,清查人丁数字以征丁赋,顺治八年(1651)丁数约1400万,至康熙五十年(1711)已恢复到2460万。至乾隆二十七年(1762)超过2亿,五十五年(1790)突破3亿大关。道光二十年(1840)鸦片战争爆发时,全国人口已达到4.1亿。……“永不加赋”和“摊丁入亩”相当于固定和取消人头税,既刺激了人口生殖,又消除了隐匿人口不报情况。与此同时政府对基层社会的控制更为强化,对定居乃至流动人口的清查更加严密,技术手段不断完善。版图扩张和改土归流也增加了不少新注籍的人口。社会经济的发展是推动人口增长的主要因素。在清政府重农政策引导下,土地开发范围更广利用亦更为精密。番薯、玉米一类高产作物的引进和广泛种植,使客观上有可能养活更多的人。

——摘编自《清代的经济与社会》

材料二 乾隆中期,官方记载的全国耕地面积为7.8亿亩,通常认为实有耕地面积当在10亿亩左右。根据清人估计,按照当时的生产力水平,人均占有耕地应达到4亩,方能维持温饱以此测算,则在乾隆末年人均耕地占有量已经不足,到道光后期更降到2.5亩。自康熙后期起,粮价、地价直线上涨,涨幅高达数倍,并带动了其他商品物价的普遍上扬。人口过剩现象也逐步出现,无业流民数量日增,加剧了社会的不稳定因素。

——摘编自《清代的经济与社会》等

材料三 中西人口发展对比图

注:圆点实线为中国人口数字,菱形点虚线为西欧人口数字。

材料四 欧洲人口在1000年到1300年间差不多翻了一番。但是到14世纪早期,人口又开始下滑,主要原因大约是疾病(黑死病)的蔓延,14世纪后,欧洲人口缓慢地恢复到原先的水平,然后开始增长,但饥荒、疾病和战争依旧时不时地阻碍人口的增长。……中世纪的欧洲,复杂的等级关系使得封建国家长期处在割据状态,领主之间不断进行战争,相互抢掠吞并。当时的军队大多由一群毫无组织的骑士组成,而领主们大多盘踞在城堡中难以攻克,因此虽然冲突不断、死伤众多,但始终没有一个压倒性的势力出现。……1350年到1450年间,法兰西、西班牙、英格兰、苏格兰,丹麦、挪威、瑞典和匈牙利的统治者纷纷加强君主统治,在全国范围内扩大自身影响力,同时削减封建贵族和教会权力机构的土地……

——摘编自[美]约翰·梅里曼《欧洲现代史:从文艺复兴到现代》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括清朝前期人口快速增长的原因。(2)根据材料二并结合所学知识,分析清朝前期人口快速增长带来的影响。

(3)根据材料三、四概括中国与西欧人口变化主要特点的异同,并分析其主要原因。

材料一 伴随着春秋战国时期的政治和经济大变动,王官之学的退场,私学的兴起,最终造就了诸子百家争鸣的兴盛局面。

——摘编自袁行霈 严文明等《中华文明史》

材料二 宋明理学最初产生于北宋时期,盛行于南宋、元明时期,对中国社会产生了深远影响。它是融合了佛、儒、道三教,将三教理论融为一体的思想体系,是北宋时期之后社会经济政治高度发展的理论体现,也是中国古代哲学长期发展的结晶。宋明理学重视人的道德修养,但在它为封建专制的统治者作为官方思想去批判一切的时候,它最终便发展成为恃强凌弱而又扭曲的“存天理、灭人欲”。

——赵佳为《历史唯物主义视角下的宋明理学》

材料三 明末清初社会的激烈动荡,促进了思想界的活跃。李贽提倡个性解放;黄宗羲在《明夷待访录》中痛斥封建专制制度是“天下之大害”;黄宗羲在中国历史上首次提出“工商皆本”的口号;唐甄在《潜书·空语》中提及“凡为帝王者皆为贼”;王夫之在《张正自蒙注》中指出“理欲皆自然”。这些早期的启蒙思想在中国思想界掀起了狂涛巨澜,使中国思想界一度出现了群星璀璨的繁荣局面,他们对封建传统的批判精神,对后世产生深远影响。

——陈寒鸣《中国早期启蒙思潮略论》

(1)根据材料一及所学知识,列举百家争鸣的代表派别、代表人物及代表思想。(2)根据材料二,结合所学知识,指出宋明理学具有哪些积极影响?

(3)依据材料分析明末清初这些“狂涛巨澜”出现的背景。

材料一 当下“充塞社会之空气,无往而非陈腐朽败焉,求些少之新鲜活泼者,以慰吾人窒息之绝望,亦杳不可得。循斯现象,于人身则必死,于社会则必亡。”……“予所欲涕泣陈词者,惟属望于新鲜活泼之青年,有以自觉而奋斗耳。”

——摘编自陈独秀《敬告青年》

材料二 解放云者,脱离夫奴隶之羁绊,以完其自主自由之人格之谓也。我有手足,自谋温饱;我有口舌,自陈好恶;我有心思,自崇所信;绝不认他人之越俎,亦不应主我而奴他人;盖自认为独立自主之人格以上,一切操行,一切权利,一切信仰,唯有听命各自固有之智能,断无盲从隶属他人之理。

——摘编自陈独秀《敬告青年》

材料三 《新青年》创刊以后,随着新文化运动的兴起,几乎所有的西学门类以及各种各样的主义、思潮、学说等,都先后传入中国。……可以说,《新青年》的创刊既是中国文化从封闭走向开放的必然产物,又对中国文化进一步走向开放产生了重要的推动作用。……《新青年》的创刊以及由此兴起的五四新文化运动,极大地推动了中国文化从一元走向多元的历史进程。……《新青年》创刊对中国文化从一元走向多元的另一重大贡献,是对儒家思想的批判,颠覆了其延续两千余年的独尊地位与话语霸权,从而使人们从儒家思想的禁锢中解放了出来,促进了多元思想格局的出现。

——郑大华、王余辉《循着中国近代文化走向回望<新青年>》

(1)根据材料一,指出陈独秀以“青年”为刊物名号的原因。

(2)根据材料二,指出陈独秀所说“解放”的内涵。

(3)根据材料三,概括指出《新青年》创刊及新文化运动兴起,对近代中国产生的社会影响。

材料 鲜卑族拓跋部武力征服草原各部后,只能“分割经营”,“世典”之法成为各部牧官主要、甚至是唯一的选任方式。道武帝立国后,内侍长等高级官员垄断宫廷畜牧事宜,后设九卿之一太仆以掌管国家畜牧事宜,但实为闲职。太武帝时,于尚书台下增设初见于曹魏的驾部曹。期间,代郡牧场、漠南牧场等大型官营牧场纷纷建立。孝文帝“延兴四年二月,置外牧官”,外牧官是任命到各地方负责管理牧场的官员统称。主政后,孝文帝彻底罢设“内侍官-都牧曹”体系,内侍官彻底成为由宦官充任的宫廷碎职,驾部整部不再见于职官令。太仆及其下属机构开始重组和扩建,成为总辖牧政的官僚机构。这一时期,官营牧场规模大多仅为诸先帝时的数十分之一,其中最大的河阳牧场仅“恒置戎马十万匹,以拟京师军警之备”。北魏历代君主的努力,终在孝文帝一朝开花。

——摘编自梁志恒《北魏牧官制度改革》

(1)根据材料并结合所学知识, 概括北魏孝文帝牧官制度改革的特点。(2)根据材料并结合所学知识,简析北魏孝文帝牧官制度改革的意义。

材料一 明清时期的长江三角洲一带,随着经济作物的种植、加工和贸易,以及手工业和农业的分工,出现了一大批工商业市镇。这些市镇处在交通要道或大中城市周围,许多是由村庄、集市发展而来的,市镇居民少则几百户,多则达千户。新兴市镇的专业性很强,松江地区市镇的特色是棉纺织业,城镇居民“晨抱纱入市,易木棉以归,明旦复抱纱以出;无顷刻闲”。朱泾镇、枫泾镇“前明数百家布号,皆在松江枫泾、朱泾乐业,而染坊、踹房、商贾悉从之”,很多农家皆以丝绸、棉业为主业,成为家庭收入的主要来源。

材料二 明清时期,江南地区的很多市镇,无论就其规模还是经济地位而言,都大大超越了管辖它的县城乃至府城,使它逐渐成为新设置县的治所,由市镇升格为县。市镇中各种作坊林立,机坊、炼坊、染坊都需要大量有一技之长的雇佣工人,于是劳动力市场应运而生,其产品特别是丝织品、棉布等畅销海内外。市镇处在大中城市和农村墟集之间,促进了城乡的交流和繁荣,吸收了大量农村人口。大大小小的城市、市镇和集市构成了不同层次的市场,四通八达的商路又将这些市场联系起来,结成网络,遍及全国。

——以上材料均摘编自樊树志《明清长江三角洲的市镇网络》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括明清时期江南市镇的特征并分析其兴起的原因。(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析明清时期江南市镇兴起的影响。