材料一 1965年后,在“好人好马上三线”口号带动下,大批工厂、工人、干部、资金、设备等涌向了中西部地区。至1971年,内地逐渐形成门类较为齐全的工业体系,工业化水平有较大幅度的提高。三线企业多布局在没有工业基础的山区,与周围农业社会难以进行有效互动,往往形成“墙内飞机导弹,墙外刀耕火种”的分割状况。三线企业以发展重工业为核心并实行高中集中的计划管理体制,具有高度的保密性。在大量企业内迁及中央投资减少影响下,东部城市工业生产能力受到了削弱,中国的城市化总体上呈现停滞状态。

——摘编自徐有威、陈熙《三线建设对中国工业经济及城市化的影响》

材料二 1979年,中央提出了“调整、改革、整顿、提高”的新八字方针,对三线企业进行调整改造。具体方法上,一是根据原料、市场、技术、信息原则实行“脱险搬迁”,二是对留在原地的企业进行产品方向和产业结构的调整。三线企业多为国防工业中的骨干企业,对企业员工来说,“一不怕苦,二不怕死”的奉献精神在市场经济大潮中仍然是一个重要的精神支柱。在“七五”至“八五”时期,国家对三线企业减免或退税的总额达30多亿元。从整体经济效益上看,三线企业调整改造取得了显著的成效。

——据陈东林《走向市场经济的三线建设调整改造》

(1)根据材料一并结合所学知识,分三线建设对中国工业发展和城市化进程带来的影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,归纳三线建设调整改造成功的原因。

材料一 晚清思想家所探讨的“商”是包括“商事”“商局”“商战”“商务”等一切带有“商”元素的事务。振兴商业在方法论上也具有多重维度,“有国者苟欲攘外,亟须自强:欲自强,必先致富;欲致富,必首在振工商;欲振工商,必先讲求学校,速立宪法,尊重道德,改良政治”。即当时思想家试图在“重商”的话语体系下对国民经济体系进行重新建构,在这同时又倒逼上层建筑改革,进而影响到意识观念的改变。具体来说,对外表现在贸易的互通有无上,对内表现在发展先进生产力、改良生产关系上,在思想上体现为开放性的思维,在政治上表现为简政放权、制定法律、兴商、保商。

——摘编自张翕喆《清季重商思想新论》

材料二 重商主义发轫于15世纪末的英国,并进而在欧洲各国蔓延。早期重商主义又被称为“货币主义”或“硬币主义”,奉行“少买”原则,主张严格限制金银出口,像守财奴一样死守着自己的钱袋;晚期重商主义又被称为贸易差额论,允许金银输出,发展工场手工业生产,鼓励本国产品出口,大力发展对外贸易。两个阶段都把货币当作财富的主要形态,并把流通领域的积累当作财富的源泉。差别只在于对财富来源认识的不同。“重商主义是近代历史上政府和商业的首次结盟”,其核心追求的是怎样才能使一个国家变富变强,怎样才能使国家积累更多的财富。

——摘编自李新宽《英国市场经济体制的起源——重商主义市场经济体制研究》

(1)根据材料一、二,分别归纳出晚清重商思想与近代英国重商主义的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,分析晚清与近代英国重商主义呈现不同特点的背景。

(3)根据材料并结合所学知识,简析晚清重商思想对社会转型的影响。

材料一 受气候、棉花生产特性等自然因素影响,中国棉花主要产区集中于河北、山东、河南、山西、浙江、江苏、陕西等省。民国时期,这些省份的棉花种植面积都有不同程度的增长。如1914年,河北省棉花种植面积为4124千亩.1937年增至12760千亩。近代中国棉花的消费对象主要是.上海、天津、汉口以及华北4省的华商纱厂、日本纱厂以及日本本土纱厂。这一时期新增的棉花种植区域主要分布在毗邻纱厂或近代交通线的地方,如山东棉花种植集中在黄河以北、小清河流域、津浦沿线一带。由此可见,棉花种植所引发的农村经济结构变动是区域性的。

——摘编自王建《市场导向下近代中国经济结构变动》

材料二 随着民族工业的发展,一些实业家开始注意中国农作物品种的改良问题。上海德大纱厂创办人曾呼吁改良中国棉种和扩大植棉面积,并亲自编写《植棉改良浅说》一书,散发给纺织界同仁及棉农,以传播植棉改良知识。1914年,他在筹办德大纱厂时,开办了穆氏植棉试验场,引进美国长纤维棉种。经过探索,优质棉种试种在第三年获得成功,产量比一般农家旧的棉种高出五六倍。不久,上海工商界名流联合发起并组织了中华植棉改良社。开辟了更大规模的植棉试验场,推广美国优质棉种。

——摘编自戴鞍钢《民族工业与近代中国农村》

(1)根据材料一、二,归纳民国时期中国棉纺织工业发展的有利条件。

(2)根据材料二并结合所学知识,对民国初年工商界的植棉改良行动进行评价。

| A.瓦解了传统的四民观念 | B.有利于明清社会的转型 |

| C.导致社会消费观念更新 | D.致使社会资本投向畸形 |

材料一 中华人民共和国成立后,民族资本主义经济力量很弱。民族资本中工业资本只占1/5,在工业资本中主要是轻纺工业和食品工业,缺少重工业的基础。1952年,我国工业已经恢复并超过了历史上的最高水平,但是中国还是一个落后的农业国。现代工业在中国工农业总产值中的比重只有26.6%,重工业在工业总产值中的比重只有35.5%。许多重要工业产品的人均产量,不但远远落后于工业发达国家,也落后于1950年的印度。

——摘编自何沁《中华人民共和国史》

材料二 教育事业全面发展,九年义务教育巩固率达93.8%。我国建成了包括养老、医疗、低保、住房在内的世界最大的社会保障体系,基本养老保险覆盖超过9亿人,医疗保险覆盖超过13亿人。常住人口城镇化率达到58.52%,上升40.6个百分点。居民预期寿命由1981年的67.8岁提高到2017年的76.7岁。我国社会大局保持长期稳定,成为世界上最有安全感的国家之一。

——习近平《在庆祝改革开放40周年大会.上的讲话》(2018年12月18日)

请回答

(1)根据材料一,分析我国选择社会主义工业化道路的主要原因。

(2)根据材料二,归纳改革开放以来中国取得的巨大成就。

(3)根据上述材料并结合所学知识,简述对中国特色社会主义道路的认识。

材料一 在契约生活这一领域,官方主流文化习惯以“义利”关系来衡量人们实际契约生活中的具体交易行为。这种“重义轻利”观念的宣扬使得古代中国契约生活的道德性更为突出,在官方主流文化看来,契约的互惠性应该让位于契约的互助性,他们视契约为老百姓之间相互救助的重要手段。在儒家传统文化和道德的双重“绑架”下,中国古代的契约制度缺少天然的商业属性,其被赋予了更多“救助”的责任。这就使得,如果“义字当头”,“利”就可以让位,甚至可以被忽略。而这种“义”需要到怎样的程度呢?似乎只要有道理就可以了。而助人为乐、与人为善这些传统美德则顺理成章地成为最理想的“借口”,于是白纸黑字契约在“良心”和“道德”面前变得一文不值,你若较真,别人还会倒打一耙。

——摘编自万珊珊《从中西方契约文化看当今社会契约精神缺失》

材料二 地理大发现、封建经济关系的崩溃、罗马教廷的衰落以及新教的出现、宗教信仰的多样化取代信仰的一致性、身份地位被建立在法律基础上的平等交往所取代,这一切变化导致非常重要的结果:一是个人主义的崛起,对个人的生命、安全、财产、自由等诸项权益的保护成为人类历史发展的重要趋势和必然要求;二是民族国家的兴起,以前那种概念模糊的“神授”王权、“天赋”帝国被具体的、强大的国家统治权力所代替。近代最早完整地提出社会契约理论的是荷兰思想家格劳休斯,往后的斯宾诺莎以及英国的霍布斯、洛克,法国的孟德斯鸠、卢梭等,这些人推开上帝、离经叛道,明确反对君权神授,用理性主义代替神秘主义和愚民政策。他们都相继提出了各有独立见解的社会契约理论。在这些思想家那里,有的利用社会契约理论来为君主专制制度辩护,但更多的则是站在人民的立场上,借用自然法和社会契约理论来论证主权在民、主权利民以及自由、平等的政治主张,来论证进步的民主思想。

——摘编自罗国亮《试析近代西方社会契约理论的由来及其特征》

(1)根据材料一并结合所学知识,归纳中国古代契约关系的特点并分析其形成原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析西方近代社会契约理论形成的背景及对西方社会产生的影响。

材料一 光绪十八年(1892年),川东兵备道黎庶昌创办“洋务学堂”,“考选学生正副额各二十人”入学,“其课程外国文外,增设科学,而以英语、数学为主科。……从1901年到辛亥革命前,重庆已建有小学堂24所。这些小学堂分为官立和私立两类,以官立居多。官立小学主要有后列几所。巴县高等小学堂,知县霍勒炜于1903年改渝郡书院而成,设于在来龙巷的书院原址。长寿知县唐我圻于1904年倡建了林庄高等小学堂(初名林庄学堂)。1905年,江津知县龚承云改聚奎书院,倡办了聚奎两等小学堂。私立小学堂主要有巴县人许荣龙、曾纪瑞于1901年捐资创办于道冠井的开智小学堂;1907年由重庆回民创设于清真西寺的私立西寺公小学堂。

材料二 “七七事变”后仅一年间,战前的108所高校就有91所不同程度地遭到日寇的轰炸破坏,其中被全毁的有10所。于是幸存的高校陆续向内地迁移,到1944年,迁入重庆地区的高校共计31所,大约是内迁高校的1/2。这31所高校中,计有大学9所、大学研究所1所、独立学院10所,居于全国之冠。当时大后方著名的“文化四坝”即沙坪坝、北碚夏坝、江津白沙坝、成都华西坝中,前三坝皆位于重庆。

——摘编自周勇主编《重庆通史》

(1)根据材料一并结合所学知识,归纳重庆近代新式学堂兴起的原因。

(2)根据材料二并结合所学,分析抗战时期高校内迁重庆带来的影响。

| A.劳动力商品化明显 | B.人身依附关系严密 |

| C.城乡经济联系松弛 | D.抑商政策有所调整 |

材料 范蠡(公元前536年一公元前448年)去越如(入)齐之后,主要从事经商活动,他把自己的哲学思想、军事思想用于商战谋略中,故所谋必成。范蠡主张商品“务完物",质高货真,不可“居贵”,“逐什一之利”即可,"财币欲其行如流水”,要“旱则资舟,水则资车",故“致背累巨万,天下称陶朱公”。《史记越世家正义》盛赞其“十九年之中三致千金,再分数与贫交疏昆弟”。

——摘编自侯同江、韩立祥《商圣范蠡评传》

(1)根据材料,归纳范蠡的经商理念。

(2)根据材料并结合所学知识,分析范蠡经商得以成功的有利因素。

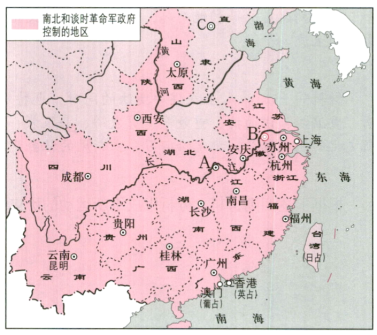

(1)以中国走向近代民主为主题,将辛亥革命时期发生在如图中A、B、C三地的大事做出关联。

(2)结合地图及所学,简要归纳中华民国成立的基础。