| 时间 | 全国耕地面积 | 全国人口 |

| 顺治七年(1650年) | 约6亿亩 | 约1-1.5亿 |

| 道光三十年(1850年) | 约12.10亿亩 | 约4.1亿 |

| A.农业多种经营日益兴盛 | B.人地矛盾渐趋紧张 |

| C.西方工业品的大量涌入 | D.财政收入日益萎缩 |

| A.引起了生产技术的变革 | B.有利于中国古代重农政策的稳定 |

| C.推动了小农经济的发展 | D.促进了封建君主专制制度的强化 |

| A.工商业经济繁荣发展 | B.垄断了区域商贸活动 |

| C.早期城市化水平较高 | D.促进了社会阶层流动 |

| A.政府军事装备和技术的极端落伍 | B.内迁的科技人员积极研发新产品 |

| C.西南地区工业基础的相对薄弱 | D.陕甘宁边区经济建设的成效显著 |

| A.新时代我国高铁事业快速发展 | B.我国率先进行高铁商业化运营 |

| C.中国高铁项目在世界遍地生花 | D.中国铁路修建技术居世界第一 |

| 1939年 | 1940年 | 1941年 | 1942年 | 1943年 | |

| 增长率 | 33.5 | 60.7 | 28.6 | 55.3 | 59.6 |

| A.民族工业保持了持续发展态势 | B.沿海地区企业持续内迁 |

| C.持久抗战具备一定的物质基础 | D.西南地区工业基础较好 |

材料一 【年代尺示意图——了解中国近代史的历程】

材料二 1953年,中国共产党提出了我国过渡时期的总路线。为了贯彻过渡时期的总路线,党和政府制定了发展国民经济的第一个五年计划,领导全国人民有计划地进行大规模的经济建设。到1957年底,第一个五年计划超额完成。同1952年相比,工业总产值增长128%,农业总产值增长25%,钢产量增长近3倍。同时期,我国进行了对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造。

材料三 【知识结构示意图——系统掌握中国社会主义建设的历史知识】

材料四 【分析数据——解释中国现代化经济建设的历史现象】

(1)根据材料一“年代尺示意图”提供的信息,写出“千古巨变”对中国社会的影响和“获得新生”的历史事件。(注意回答影响类的题目的规律总结)

(2)根据材料二并结合所学知识,指出“一五”计划的基本任务是集中力量发展哪一行业?材料二中“对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造”的实质是什么?(注意回答实质类的题目的规律总结)

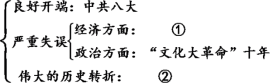

(3)依据材料三的“知识结构示意图”补充填写①②的历史事件。

(4)根据材料四中图一、图二的数据变化,分别体现了1978年以来中国的什么政策的尝试?指出图三中1992年以来经济迅速增长的主要推动因素有哪些?(注意“主要推动因素”至少回答两条)

| 工具类别 | 数量 | 性别 | |

| 男性墓(29座) | 女性墓(40座) | ||

| 纺轮 | 1 | 17 | 女 |

| 石斧 | 3 | 0 | 男 |

| 石锛 | 6 | 0 | 男 |

| 石凿 | 14 | 0 | 男 |

| 石刀 | 4 | 0 | 男 |

| A.男耕女织的家庭生产方式出现 | B.社会贫富分化的现象日益明显 |

| C.男子在社会生产中占主导地位 | D.农业已成为当时主要经济部门 |

| 节日 | 重阳节 | 端午节 | 寒食节 | 清明节 |

| 体育活动 | 登高 | 竞渡 投壶 | 斗鸡 秋千 蹴鞠 踏青 击鞠 | 拔河 踏青 放风筝 蹴鞠 马术 斗鸡 射柳 |

| A.诗人热爱体育活动 | B.唐朝国力强盛 |

| C.体育活动融入民间 | D.全民参与健身 |

材料一 英国资产阶级革命前,英国政府已颁布《专利法》,保护技术发明创新。资产阶级革命期间,通过《航海条例》,鼓励扩展海外贸易和市场。18世纪中期以后,英国已成为世界上最大的殖民国家,英国资产阶级在殖民地大肆掠夺:有人统计,1757~1857年间,英国仅从印度就攫取了价值10亿英镑的财富。不仅如此,随着对外贸易的繁荣和圈地运动带来大批的雇佣劳动力,英国的工场手工业蓬勃发展起来。有资料记载,当时的手工工场造一根针就要分成十八道工序,每个工人完成其中的一道工序,这样分工协作,一个工人每天能生产4800枚针,不但提高了劳动生产率,而且使劳动工具专门化,这就为发明和使用机器创造了条件。

——摘编自《世界近现代史》(上册)

材料二 近代中国的产业革命,发端于洋务运动。比之于西欧各国资产阶级革命完成后进行的产业革命,中国是在缺乏产业革命条件下出现的产业革命迹象。经历两次鸦片战争的失败和太平天国的冲击,为挽救统治危机,洋务派引进一些西方的先进技术,创办了一些近代军事工业和民用工业,也创置了一些有益于近代科技、文化、教育发展的设施,但因洋务派以“中体西用”为宗旨,不论是官府出资兴办的军事工业还是官督商办、官商合办的民用工业,都难以挣脱君主专制传统的羁绊。结果是“东一块西一块的进步,零零碎碎的。是零买的,不是批发的”。

——摘编自陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

(1)根据材料一,概括促成英国率先进行产业革命的因素。

(2)根据材料二,指出近代中国民族工业发展的特点。

(3)根据上述材料并结合所学知识,说明与英国产业革命相比,近代中国民族工业的发展可借鉴哪些因素?