材料一

宋代是印刷术普遍应用时期,也是中国学术史上的重要时期。《十三经》和《十七史》的印行,地方史志的编纂,许多数学、工艺、医药和科技著作的问世,大型类书和丛书的编印,都在这一时期。而学术的复兴又促进了学校和书院的兴盛,加之为准备各级考试,使得教本、史籍、韵书、字典等大量印行。

据方志记载,宋代进士姓名可考者有29000人,其中两浙、福建等五路约占82%;宋代印书有地可考者1500种,该五路即占80%。反之,夔州路仅有进士103人,而所印之书只有2种。

——摘编自钱存训《印刷术在中国传统文化中的作用》

材料二

明代以前,医学对于传染病学的认识都未超出“伤寒论”的范围。明清两代医药学家,深入研究传染病等热性病发病原因和医疗方法,创立了温病学说,疗效显著。如《震泽县志续》载,乾隆二十一年,“瘟疫遍行,家无不病,病无不危”,名医孙日琏施诊施药,“赖以全活者计千有余人”。又如《相城小志》载,光绪十七年,“疫症盛行,呕泻螺疮起”,龚霞伯以四味中药“遍施之,病立愈,活人甚众”。

——摘编自余新忠《清代江南的瘟疫与社会》等

(1)依据材料一,归纳印刷术普遍应用所产生的作用,指出宋代各地印书种数与进士人数所呈现的关系。(2)依据材料二和所学知识,指出明代以前中医治疗传染病的理论来源,明清时期有何新发展?实践效果怎样?

(3)综上,谈谈科技与社会的相互作用。

材料 1689年中俄《尼布楚条约》签订时,清政府第一次使用“中国”作为正式国名。鸦片战争后,“中国”更是经常地被用来作为清政权的代称。19世纪末,“中国”作为国家的概念已经明确,疆域范围也大致确定。到1912年民国建立,“中国”正式成为中华民国的简称,遂成为国家的代名词……在外部世界的影响下,在一种被迫接受的过程中,中国境内的各民族逐渐萌生出共同的民族意识,一个崭新的中华民族以及“中国”的概念,作为全体中国人所共同认可的称号,在痛苦和屈辱中,如凤凰涅磐般更生了,而这种意识、观念,又为其后维系中国的统一、中华民族的团结起了莫大的作用。

——摘编自张环宙《试论“中国”含义的发展》

阅读材料并结合中国近代史的相关知识,自拟论题,并予以阐释。(要求:论题明确,史论结合,逻辑严谨,表述清晰)汉武帝(前81年)盐铁政策辩论双方主张(节选)

| 御史大夫桑弘羊 | 贤良、文学之士 |

| 先帝哀边人之久患……故兴盐、铁,设酒榷,置均输,蕃货长财,以佐助边费……今大夫君修太公、桓、管之术,总一盐、铁,通山川之利而万物殖。是以县官用饶足,民不困乏,本末并利,上下俱足。此筹计之所致,非独耕桑农业也。 | 今废道德而任兵革……立盐、铁,始张利官以给之,非长策也。今郡国有盐、铁、酒榷、均输,与民争利……国有沃野之饶而民不足于食者,工商盛而本业荒也……愿罢盐、铁、酒榷、均输。 |

——摘编自(西汉)桓宽《盐铁论》

根据材料,选择辩论双方其中一方的观点进行评述。(要求概括其核心主张及理由)。

材料 1916年5月,李大钊指出,“代议政治虽今犹在试验之中,其良其否,难以确知,其存其易,亦未可测。”1917年8月,毛泽东指出,东方思想固然不切于实际生活,西方思想亦未必尽是。1921年初,周恩来也指出:“吾人初旅欧土,第一印象感触于吾人眼帘者,即大战后欧洲社会所受巨大之影响,及其显著之不安现状也。”“方知昔日之理想乃等诸梦呓”。

——摘编自《中国共产党的一百年》

根据材料并结合所学知识,提炼出一个论题,并结合所学中国近代史的知识加以阐述。(要求:写明论题,史论结合,表述清晰)。

材料一

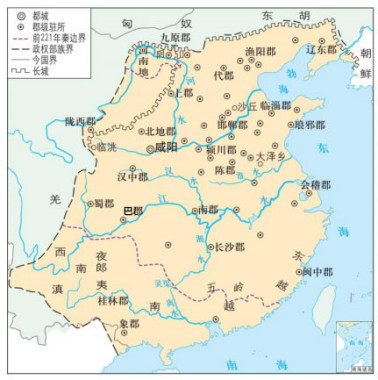

(1)根据所学知识判断如图是我国古代哪一朝代的疆域图,说出两条判断的理由。

材料二 “大一统”思想源远流长汉代的“大一统”思想包含两方面的意义,其一是统一思想,建立国家意识形态,通过文化的一统实现政治的一统;其二是维护中华民族领土的统一,通过地域的一统实现民族的一统都是形成共同民族认同的重要前提。

——摘编自刘文剑《“大一统”思想发微》

(2)据材料二,结合所学知识,指出汉武帝为实现“统一思想”采取的主要措施。

材料三 清朝前期大事记

| 时间 | 事件 |

| 1653年 | 顺治帝赐予西藏佛教首领达赖五世金册、金印和“达赖喇嘛”封号。 |

| 17世纪后期 | 康熙帝三次亲征,平定蒙古族准噶尔叛乱势力。 |

| 1713年 | 康熙帝册封西藏另一位佛教首领“班禅额尔德尼”封号。 |

| 1727年 | 设置驻藏大臣,监督西藏地方政务。 |

| 18世纪中期 | 乾隆帝平定大、小和卓叛乱。 |

| 1762年 | 设置伊犁将军,总领新疆军政事务。 |

| 1793年 | 清朝颁布《钦定藏内善后章程》29条,以法律形式明确和落实了中央政府对西藏地区的管辖权。 |

(3)根据材料三指出清朝对边疆地区管理的主要方式,并概括其共同作用。

材料一 正隆六年(1161年),金世宗完颜雍在辽阳即位,年号大定。金世宗汲取海陵王“遂至于败”的深刻教训,以“宽仁”治国。

金世宗一方面尊儒兴学,学习中原先进文化,另一方面继承女真民族纯正、朴实的优良传统文化。大定二十年(1180年),特授袭封衍圣公孔总为州曲阜令,封爵如故。大定二十三年(1183年),译经所进所译《易》《书》《论语》《孟子》《新唐书》等,他还多次表彰孝道行为,以资劝勉。

金世宗多次到郊外“观稼”,并多次遣使检查农业生产的情况,遇到灾伤,“常加蠲免”;多次下令严厉惩处“有敢损禾稼者”。

金世宗指出“赏罚不滥”才是宽政,若“赏罚不明,岂能劝勉”,他允许出现贪腐问题的各级官吏知错改错。他还提出“国家事务,皆须得人”的人才思想,注重选拔廉洁、纯正、能干的基层官吏。他吸取海陵王独断以致败亡的教训,广开言路、虚怀纳谏,对于事关治国安民、朝政得失的大事,能够与众大臣一起讨论,共同商量,形成了颇具特色的谏诤风尚。

虽然金世宗的观念中也不乏所谓“生杀予夺之权,当出于朕”,优待女真贵族,民族歧视,等等,但时人仍称之为“小尧舜”。

——整理自张志勇《论金世宗以“宽仁”治国的思想》等

材料二 明祸乱之故,知吏治之得失……可谓得为君之道矣。

当此之时,群臣守职,上下相安,家给人足,仓廪有余,刑部岁断死罪,或十七人,或二十人……然举贤之急,求言之切,不绝于训辞,而群臣偷安苟禄,不能将顺其美。

——摘编自脱脱等《金史》

(1)根据材料一,归纳金世宗吸取海陵王败亡教训推行改革的特点。(2)根据材料二并结合所学知识,归纳说明从国家治理角度评价古代改革应遵循的原则。

材料一 汉代海上丝绸之路始发港有多个,比如徐闻(今广东湛江市徐闻县)、合浦(今广西合浦)、广州、泉州、宁波等,但史载最早的海上丝绸之路港口则是徐闻。汉武帝曾派人招募海员从徐闻、合浦港出海,经过日南(今越南)沿海岸线西行,到达黄支国(今印度境内)、已程不国(今斯里兰卡),随船带去的主要有丝绸和黄金等物。这些丝绸再通过印度转销到中亚、西亚和地中海各国。

——摘编自《早期海上丝绸之路》

材料二 陆上丝绸之路沿途气候异常干燥,地形复杂,加之骆驼、马匹运载能力有限,更为严峻的是唐与吐蕃及西亚阿拉伯国家的冲突剧增。安史之乱后,“国家用度”尽仰江淮。宋朝与辽、西夏、金等政权长期对峙,政府转而在广州、泉州等12处设市舶司,专司外商货物税,并利用先进技术,从泉州和广州等地南下海上,达东南亚和南亚,通今波斯湾、红海至欧洲,也可至非洲东海岸。16世纪初,葡萄牙人开辟了从大西洋越过非洲自西而东进入亚洲的新航线后,海上丝绸之路愈加发达。最终绿洲古路遭到遗弃,失去了传统价值。

——据费正清《剑桥中国古代史》等整编

(1)根据材料一并结合所学知识,分析西汉时期海上丝绸之路的特点及影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出丝绸之路“时空大挪移”的主要因素。

材料一 宋代是我国海外贸易大发展的时期。由于统治者和社会经济(医药、染色、制瓷、调味等行业)对香料等货物的需要日益增加、国际贸易使宋王朝获巨额收入、陆上通道阻塞和造船业技术发展,宋政府一直重视发展海上贸易。宋太祖开宝四年(963年)在广州设立市舶司,后又先后设置了杭州、明州、泉州等八个市舶司,对商舶货物进行抽解和征税等。当时同中国发生贸易关系的国家和地区多达数十个,进口货物在400种以上,宋王朝在海外贸易方面的收入不断增加。宋英宗治平(1064-1067年)时,年收入为63万贯,宋高宗绍兴(1131—1161年)初,年收入增至200万贯,占当时全部收入的1/20。宋代及其以后,海路已经取代陆路而成为中外经济和文化交流的主要通道,海外贸易的进口货物以香料、药材为大宗,出口货物以瓷器、丝织品为主,这条海上通道可称为“陶瓷之路”。

——摘编自王嘉《两宋海外贸易发展的社会基础》

材料二 唐前期,继续推行北魏以来的“均田制”。在此基础上,进行租庸调制,“有田则有租(田租),有家则有调(纳绢布等),有身则有庸(每丁每年服力役二旬,若不服役则纳布帛等代替)”。庸和调在整个国家财政中占据重要地位。唐中期以后,随着人口增加,土地兼并加剧,均田制急剧崩坏,租庸调制难以维持。“有幼未成丁,而承袭世资,家累千金者,乃薄赋之;又有年齿已壮,而身居穷约,家无置锥者,乃厚赋之,岂不背谬!”百姓举家逃亡,规避赋税,被称为“客户”。

公元780年,唐期推行两税法:以国家财政开支所需为总额,所谓“量出以制入”。所有民户在现居地登记,根据财产情况定户等,按户等高低交纳赋税,“户无主客,以见居为薄;人无丁中,以贫富为差”。分夏秋两季征收,“不居处而行商者,在所郡县税三十之一”结果“赋不加欲而增入,版籍不造而得其虚实,贪吏不诚而奸无所取。自是轻重之权,始归于朝廷。”每户负担并未增加,但国家财政总收入增加,对户口的掌握也更为准确,“天下便之”。

——摘编自白寿彝总主编《中国通史》等

材料三 北宋之初,宋太祖鉴于晚唐、五代十国时期的教训,认识到了藩镇割据的危害性,对节度使“稍夺其权,制其钱谷,收其精兵”,逐步收回了节度使的权力,由中央直接统辖州、府、军、监。这样,宋初的政府层级体制实际上又变成了州县二级制。但由于州、府、军、监数量过多,中央政府管理幅度太大,需要对管理层次进行调整,于是又在州、府之上增设转运使提刑按察使、安抚使和提举常平使,这些“使”的管辖区域也称为“路”。当然,宋朝设立的“路”并不是一级行政区,而是中央在地方的派出机构。各路官员均由皇帝直接任命,对皇帝负责,彼此互不统属。各种“使”只是在财政、刑罚、监察、仓储等方面分别履行某种单一职能,他们所管辖的“路”在区域划分上也并非彼此一致。故宋代的路只是介乎行政区域监察区之间的一种安排,而不能作为一级完整的实体政府切实地控制一个地方。从权力的分配来讲,可以把宋代的这种“条块结合”的政府层级体制称为二级半制或虚三级制。

——摘编自《地方政府层级改革研究》

(1)结合材料一和所学知识,概括宋代对外贸易发展的特点,并分析其影响。

(2)根据材料二,概括指出两税法改革的背景。

(3)根据材料三结合所学知识,概括宋代地方管理措施所带来的影响。

材料一察举制度从出现到成熟经历了近百年的历程,至曹魏时被九品中正制取代,是统治阶级在其统治区域内公开的、大规模的选拔人才的方式。察举制度的实施,为汉朝选拔了大批德才兼具的官吏,壮大了统治阶级力量,对当时社会经济、文化、政治的发展和繁荣产生了不可估量的作用,它是大一统的汉朝统治中国四百年的重要基石。察举制度对社会政治的稳定产生了巨大的作用,它的实施使包括边远地区、少数民族在内的各地优秀人才都有机会参与国家政治,特别是生活在下层的有识之士。这批人知百姓疾苦,历经下层生活之艰辛,直言善谏,对统治集团人员结构的改善,中央与地方声气之相通都起到了积极作用,并且纯洁了吏治和社会风气。

——摘编自吕承《浅析汉代察举制度》

材料二隋炀帝开创进士科,是科举制形成的重要标志,进士科成了后来科举考试的重要科目。同以往人才选拔制度相比较,科举考试对知识等各方面的考核更为客观、具体。人才的选拔淡化出身,关注的是人的才学、品德等内容。隋朝科举制在分科取士上还存在一些不足。隋朝灭亡后,唐朝政府力求使科举制更加系统完善。为此,唐朝增设了考试科目,对考试内容的要求也越来越高,扩宽了选举范围,发掘了更多的优秀人才,推动社会发展进程。同时,唐太宗还设立了国子监、支持民间开设学校,发展教育。武则天创立了武举与殿试。武举主要由兵部来考核,表现突出者就能够直接授官,殿试则是由皇帝亲自进行策问。

——摘编自邓文睿《中国古代科举制度发展的历程及其历史影响》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析汉化察举制的积极影响。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出汉代察举制与唐代科举制的异同。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,谈谈科举制度对当代人才选拔的启示。

材料一 1929年,在红四军第九次代表大会决议上特别提出了关于红军文化教育问题。1932年人民委员会发布关于《政府工作人员要加紧学习》的命令,专门对政府人员的识字问题作出规定,设立识字班,所有的委员会和工作人员都要强迫识字。“无论哪一政府人员,如故意忽视学习工作,敷衍了事者,以怠工论”。为了配合识字运动,中央苏区和地方政府还组织编印了一系列通俗读物。如介绍“红军的任务”“共产党的任务”“三大纪律八项注意”等内容的《红色战士读本》。

材料二 抗日战争进入相持阶段。为了对付敌人的“扫荡”和“袭击”,敌后抗日根据地的干部学校实行军事编制,并配有武器。平时集中上课,战时分散作群众工作或参加战斗。针对日军“大自首”屠杀运动,中国共产党采取了大规模的“军民誓约”运动和儿童的“五不”运动。根据地的冬学、民校识字运动首先讲授誓词,同时把抗日英雄故事“狼牙山五壮士”“民族英雄之母马老太太”等用图片、大鼓、故事、诗歌等形式向群众进行宣传教育,做到家喻户晓。

——以上材料摘编自王炳照、郭加齐等主编《简明中国教育史》

(1)根据材料一,概括苏区为推进识字运动采取的措施。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析抗日根据地教育斗争的作用。

(3)根据材料一、二,归纳中国共产党在不同时期教育措施所体现出的执政智慧。