材料 1950年7月21日政务院第四十二次政务会议通过了关于召开全国工农兵劳动模范代表会议的决定。决定要求劳动模范代表应以生产模范为主,包括支援前线、恢复交通、护厂斗争等个人模范与模范单位的代表。7月29日成立的全国工农兵劳动模范代表大会筹备委员会,指出各地工农业劳动模范代表名额中须包括私营企业部门的适当名额和妇女名额。9月25日至10月2日,第一次全国工农兵劳动模范代表会议大会在中南海怀仁堂开幕。中央人民政府主席毛泽东,副主席朱德、李济深、张澜出席。朱德主持开幕式,政务院副总理陈云致开幕词,毛泽东致祝词。会议召开后,新华社、《人民日报》等媒体进行了大范围的宣传报道。

——摘编自姚荣启《精心筹备全国劳模代表大会》

根据材料并结合所学知识,请为第一次全国工农兵劳动模范代表大会写一段解说词。(要求:围绕这一历史事件展开,解说准确,表述成文,逻辑清晰。)

材料 文艺与时代:延安的版画抗日战争爆发以后,革命的文艺工作者来到延安和各个抗日根据地的多起来了,这是很好的事。但是到了根据地,并不是说就已经和根据地的人民群众完全结合了。我们要把革命工作向前推进,就要使这两者完全结合起来。我们今天开会,就是要使文艺很好地成为整个革命机器的一个组成部分,作为团结人民、教育人民、打击敌人、消灭敌人的有力武器,帮助人民同心同德地和敌人作斗争

——摘编自毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》(1942年5月2日)

版画《妇纺小组》(1944年,计桂森作)反映了在大生产运动中,延安的妇女组成妇纺小组,积极参加劳动生产的情形。计桂森,现代画家,1921年生于山西,1939年到陕北,翌年入延安鲁迅艺术文学院美术系学习。

——摘编自李萍《召唤、共情与重塑——延安版画中的“新女性”形象解读》

根据上述材料并结合所学知识,以“《妇纺小组》赏析”为题写一则历史短文。(要求:表述成文,叙述完整;立论正确,史论结合;逻辑严密,条理清晰)材料 “和”是中国传统文化的重要特征,在维系中国社会稳定、推动社会发展进步的历史进程中,发挥了不可替代的重要作用。阴阳和顺、刚柔相济,被视为至真的宇宙规律。人伦和谐,天人协调,被视为至善的社会关系。“和”的精神.是承认、尊重、圆融。“和”的途径,是以对话求理解,以合作求共赢,和睦相处,共生共长。“和”的思想,既是理想境界,又是处理问题的手段和方法。“和”的基础与核心是“和而不同”。“和而不同”,是在承认多元性、多样性及矛盾性的前提下,找出统一性和共同点,找出事物之间和谐有益的相互关系,进而求同存异,争取实现问题的解决。“和而不同”思想,是贯穿中国外交理论和实践的思想脉络,成为中国外交理论的重要源泉和宝贵财富。

——摘编自李杰《中国传统文化与中国外交理论建设》

结合所学知识,在解读材料基础上独立提出自己的观点,并运用中国外交的相关史实进行论证。(要求:观点正确,史实准确,论证充分,表达清晰)材料 中国共产党在新民主主义革命时期的口号(部分)

| 时间 | 口号 | 出处 |

| 1922年 | “打倒军阀,打倒(除)列强” | 中国共产党第二次全国代表大会 |

| 1927年 | “枪杆子里面出政权” | 毛泽东在八七会议上的发言 |

| 1928年 | “工农武装割据” | 毛泽东论述中国革命 |

| 1935年 | “停止内战,争取民主,实现抗战” | 毛泽东的《中国共产党在抗日时期的任务》 |

| 1943年 | “没有共产党,就没有新中国” | 《解放日报》社论 |

| 1946年 | “一切反动派都是纸老虎” | 毛泽东与美国记者的谈话 |

| 1947年 | “打倒蒋介石,解放全中国” | 中共中央颁布《中国人民解放军宣言》 |

| 1949年 | “将革命进行到底!” | 毛泽东新年献词 |

——整理自东南网《中国共产党各时期历史口号》

根据材料,任意选取一个口号,并结合所学的中国近代史知识对该口号进行解读。(要求:写出选取的口号,从口号提出背景、影响等方面进行解读)

材料一 18世纪的英国农业经历了一场前所未有的变革,史称“农业革命”,成为英国成功“起飞”的要素。“光荣革命”后议会以立法形式推动圈地,使土地高度集中于贵族等大土地所有者手中,农场的规模不断扩大。大土地所有者利用其资金和技术优势,对土地进行改良,使用新工具和技术、引进新作物品种,提高了农业生产力。例如铁犁、收割机、脱粒机等农业工具和机械逐步推广,引进了马铃薯、甜菜、甘蓝、三叶草等作物,增强土地肥力,化解冬春季节牲畜饲料短缺的问题,促进畜牧业的发展。据统计,18世纪上半叶,英国的谷物产量增幅达到11%,保障粮食的充足供应,还有部分谷物出口。羊毛产量从1695年的4000 万吨增长到1805年的9400万吨。大地产者、贵族还将土地的收益投入到运河的建设,开发矿山等经营活动中。小农无力进行这些改良,被逐渐驱逐出市场,慢慢的破产了,从而沦为农业工人或城镇劳工。

—摘编整理自钱乘旦《英国通史:第四卷转型时期》

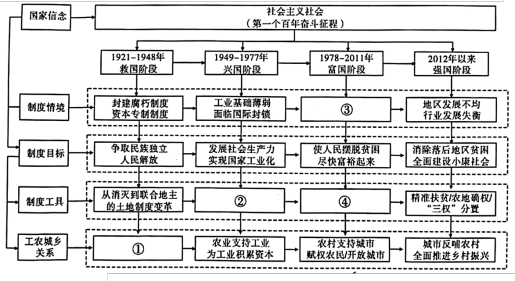

材料二 习近平指出:“我们要坚持用大历史观来看待农业、农村、农民问题,只有深刻理解了‘三农’问题,才能更好理解我们这个党、这个国家、这个民族。”本文以“信念—目标—情境—工具”这一路径来解读近代中国城乡关系演变。国家信念决定国家战略与发展目标,不同的情境和阶段性目标决定不同的制度安排;而不同发展阶段目标的转换、情境的变动以及工具的更替则归结为制度变迁。中国共产党成立以来的城乡关系演变如下图所示。

—摘编自张露《中国工农城乡关系:历史演进、基本经验与调整策略》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出18 世纪英国农业革命的实质,分析农业革命如何推动英国工业化发展。(2)根据材料二并结合所学知识对表格①、②内容进行完善,并对富国阶段的城乡关系进行说明。(说明需结合图中的各要素进行)

| A.白银已取代铜钱的流通功能 | B.该变化说明商品经济的发展 |

| C.此趋势将大大加重百姓负担 | D.五口通商加剧银贵钱贱现象 |

材料:中国自古以来就是一个统一的多民族国家,但不能认为从远古起就已统一成今天这个样子了。那就不免有些忽视了各族人民千百年来开发、战斗的艰辛而曲折的历程,才终于缔造成这个“统一”。 而且, “统一” 是分大小层次的,从地区性的到全国性的,“分裂” 酝酿了 “统一”, “分裂” 为 “统一” 铺平了道路。历史上各民族间的交往、迁徙乃至相互冲撞,最终融铸成“中华民族”的统一整体。

——摘编自武尚清《白寿彝先生论中国统一的多民族国家的形成与发展》

结合所学知识,在解读材料基础上提出观点,并运用中国古代史相关史实进行论证。(要求:观点正确,史实准确,论证充分,表达清晰)

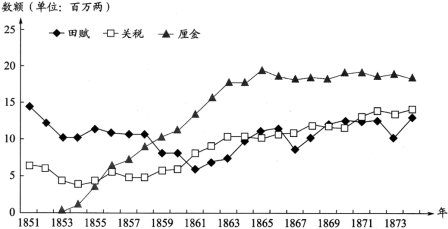

(厘金:为镇压太平天国,在国内设关卡,依商品数量或价值征约百分之一的税)

| A.政府强化对关税控制 | B.百姓的赋税徭役负担逐步减轻 |

| C.农耕经济的持续衰退 | D.商品经济发展和通商口岸增加 |

| 国家类型 | 国家 | 时期 | 平均经济增长率(%) |

| 主要资本主义国家 | 德国 | 1950—1970 | 10+ |

| 日本 | 1955—1972 | 8.8 | |

| 韩国 | 1960—2000 | 10+ | |

| 社会主义国家 | 东欧各国 | 1960—1980 | 5—6 |

| 中国 | 1978—2018 | 9.5 | |

| 新兴民族独立国家 | 印度 | 1991—2018 | 7.3 |

| 巴西 | 1968—1973 | 11.2 |

②东欧国家的社会主义改革也曾取得显著成效,但没有突破苏联模式束缚

③中国通过改革开放逐步建立社会主义市场经济体制,经济实现飞速发展

④新兴民族国家通过发展国有经济与制定经济计划,有国家实现高速发展

| A.1个 | B.2个 | C.3个 | D.4个 |

| 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | |

| 1894年前 | 16 | 2 | 0 | 2 |

| 1895-1913年 | 5 | 15 | 5 | 33 |

| 1914-1930年 | 11 | 13 | 40 | 103 |

以下相关解读,正确的是( )

| A.甲为英国,甲午战争后对华资本输出减弱 |

| B.乙为美国,一战前后成为侵华的主要国家 |

| C.丙为法国,一战爆发前在华经济势力最小 |

| D.丁为日本,甲午战争后侵华势力急剧扩大 |