材料一 孟子对农商一列平视,从无重农抑商之主张。孟子以前之政治家,大多亦无重农抑商之主张,有此主张并实行此政策者,始自商鞅,自此视农为“本富”,商为“末富”,所谓“崇本抑末”之思想,渐行中国流行的经济思想。

——李剑农《中国古代经济史稿》

材料二 中国8-13世纪的经济发展确实也推动了当时社会与文化的发展,当时出现的社会类型蕴含了许多现代都市文明的特点并且一直持续到19世纪,故我们不妨称之为前现代社会……宋朝的商品经济代表了中国在19世纪前的最高水平。

——费正清《中国.传统与变迁》

材料三 徽商,即徽州商人,新安商人,俗称“徽帮”,指徽州(府)籍商人的总称,而不是安徽商人……顾炎武说:徽州“中家以下皆无田可业。徽人多商贾,盖其势然也。”潮商,徽商,晋商号称中国历史“三大商帮”。

——摘自百度

请回答:

(1)根据材料一并结合所学知识指出孟子与商鞅对待商业有何不同?商鞅提出其主张的原因与目的是什么?

(2)根据材料二,结合所学知识列出三个史实证明宋代商品经济高度发达。

(3)根据材料三并结合所学知识分析明清时期商帮兴盛的原因。

材料一 武帝末年,悔征伐之事,乃封丞相为富民侯,下诏曰:“方今之务,在于力农。”以赵过为搜粟都尉。过能为代田,一亩三圳。岁代处,故曰代田。……用耦犁,二牛三人。一岁之收常过缦田亩一斛以上,善者倍之。……过试以离宫卒田其宫壖地,课得谷皆多其旁田亩一斛以上。……至昭帝时,流民稍还,田野益辟,颇有畜积。

——《汉书·食货志上》

材料二 窃为四民之中,惟农最苦。农夫寒耕热耘,沾体涂足,戴星而作,戴星而息。蚕妇育蚕治茧,绩麻纺纬,缕缕而积之,寸寸而成之。其勤极矣。又水旱霜雹蝗,间为之灾。幸而收成……谷未离场,帛未下机,已非己有矣。农夫蚕妇所食者糠籺而不足,所衣者绨褐而不完。直以世服田亩,不知舍此之外有何可生之路耳。

——司马光《温国文正公文集》卷48

材料三 在传统时代,所谓农业生产结构,其主要生产要素可归纳为四项(1)耕地,(2)作物,(3)农具,(4)劳力。……农业负担过重,这是一个比起小农经济的生产结构不符合现代要求更为严重,更为致命的病症。……中国的传统农业,无论从其现实的经济效益,还是潜在的发展可能,它自身不是不能转变,而是使其“自转变”的通道,受到来自帝国政治、经济体制的阻扼,被堵塞以致堵死。……农业经济效果、历史效应,不只取决于它生产的内环境,还要受制于它的外部环境的有利与否。对传统中国而言,后者更是致命性的障碍。

——王家范《中国历史通论》

请回答:

(1)材料一反映了哪些进步的农业生产技术?体现了怎样的特点?

(2)据材料二,归纳司马光认为“惟农最苦”的原因是什么?

(3)材料三中的“内环境”与“外环境”分别指什么?结合材料一、二,你如何认识材料三的观点?

材料一 武帝下诏曰:“方今之务,在于力农。”以赵过为搜粟都尉。过能为代田,一亩三圳。岁代处,故曰代田。……用耦犁,二牛三人。一岁之收常过缦田亩一斛以上,善者倍之。……过试以离宫卒田其宫壖地,课得谷,皆多其旁田亩一斛以上。……至昭帝时,流民稍还,田野益辟,颇有畜积。

——《汉书·食货志》

材料二 窃为四民之中,惟农最苦。农夫寒耕热耘,沾体涂足,戴星而作,戴星而息。蚕妇育蚕治茧,绩麻纺纬,缕缕而积之,寸寸而成之。其勤极矣。又水旱霜雹蝗,间为之灾。幸而收成,则公私之债,交争互夺,谷未离场,帛未下机,已非己有矣。农夫蚕妇所食者糠籺而不足,所衣者绨褐而不完。直以世服田亩,不知舍此之外有何可生之路耳。

——司马光《温国文正公文集》

材料三 农业经济效果、历史效应,不只取决于它生产的内环境,还要受制于它的外部环境的有利与否。对传统中国而言,后者更是致命性的障碍。

——王家范《中国历史通论》

请回答:

(1)据材料一指出农业生产技术进步的表现并归纳其产生的作用。这体现了传统农业怎样的特点?

(2)据材料二归纳,司马光认为“惟农最苦”的原因是什么?导致农民“不知舍此之外有何可生之路”的政策性因素是什么?

(3)结合所学知识,说明材料三中导致小农经济发展艰难的“内环境”与“外环境”分别指什么?你如何认识材料三的观点?

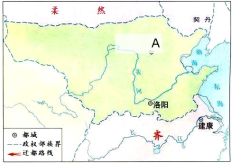

材料一

材料二盖岭北、辽阳与甘肃、四川、云南、湖广之边,唐所谓羁縻之州,往往在是,今皆赋役之,比于内地。

——《元史·地理志》

材料三“我奴儿哈赤收管我建州国之人,看守朝廷九百五十余里边疆。”

——黄彰建《努尔哈赤所建国号考》

“南朝又说我何敢举兵抗拒,中国发兵四十万,四路齐进,意欲剪灭除根。”

——潘喆《清入关前史料选辑》

“朕抚定中原,视天下为一家,念尔琉球自古以来世世臣事中国,遣使朝贡,业有往例。”

(1)指出材料一图中A、B所示地区的政权名称及创建者的民族。结合所学知识,分别概述这两个政权为民族交融所做的贡献。

(2)结合材料二及所学,分别概述唐(前期)、元两代边疆政策的措施和特点。

(3)材料三中两处“中国”分别指哪一政权?结合材料三及所学,简述满洲统治者政权观的发展变化。

材料一 抗日战争爆发后,中共认为:以国共合作为基础的统一战线采取三种组织形式:第一种是党内联盟,像大革命时期那样,国民党改组为民族革命联盟,其他党派加入进去;第二种是党外联盟,两党组织共同委员会,拥护蒋介石为最高领袖;第三种便是无共同纲领,亦无固定形式,遇事临时互派代表协商。在这次统一战线建立的过程中,蒋介石坚持要两党合并而不同意中共跨党,中共则坚持要同国民党合作而不合并。

材料二 中国今日郑重声明,中国领土之主权,已横受日本之侵略,《九国公约》《非战公约》,已为日本破坏无余……中国决不放弃领土之任何部分,遇有侵略,惟有实行天赋之自卫权以应之。

——《国民政府自卫抗战声明书》

材料三 全中国同胞、政府遇军队团结起来,筑成民族统一战线的坚固长城抵抗日寇的侵略!国共两党亲密合作,抵抗日寇的新进攻!驱逐日寇出中国!

——《中国共产党为日军进攻卢沟桥通电》

材料四 抗日战争爆发后,陕北的红军主力改编为八路军,八路军的正副总指挥为朱德、彭德怀,共编为三个师,全军共四万五千多人。湘、赣、闽、粤、浙、鄂、豫、皖八省边界地区的红军和游击队,改编为新四军,军长叶挺,副军长项英,全军共一万零三百多人。中国工农红军改变为国民革命军,表明了中国共产党国共合作、抗日救国的诚意。

材料五 抗日战争烽火的洗礼,让中国人民在精神上组织上的进步达到前所未有的高度。正是在中国人民抗日战争胜利的基础上,中国共产党领导中国人民进而取得了新民主主义革命的胜利,建立了中华人民共和国,实现了中国历史上最伟大、最深刻的社会变革。中国人民抗日战争的胜利,促进了中华民族的大团结,弘扬了中华民族的伟大精神。抗日战争使中国人民空前团结起来,使中华民族焕发出巨大凝聚力和旺盛的生命力。

——《胡锦涛在抗战胜利60周年几年大会上的讲话》

请回答:

(1)材料一中“国共合作为基础的统一战线”指哪次统一战线?指出蒋介石坚持两党“合并”而不同意中共“跨党”的主要原因。

(2)比较材料二、三,简要说明国共两党在对待日本侵华态度方面有何相同之处。

(3)结合材料四并结合所学,指出相对于国民党的正面战场,中共的敌后战场有何特点?

(4)举两个实例说明,共产党的敌后战场在抗日战争中发挥了重要作用。

(5)根据材料五及结合所学,说明抗日战争体现的民族精神。

材料一 徐州古丰县,有村曰朱陈。去县百余里,桑麻青氛氲。机梭声札札,牛驴走纭纭。女汲涧中水,男采山上薪。县远官事少,山深人俗淳。有财不行商,有丁不入军。家家守村业,头白不出门。

——白居易《朱陈村》

材料二 有学者提出,大体而言,从春秋战国时期到隋唐时期几乎是纯粹的自然经济;自宋元时期,一种新型经济的发展实际上已经在自然经济的“死水”中泛起了“微澜”。

(1)材料一反映的是什么经济模式?这种经济发展模式有何特点?

(2)材料二中,宋元时期的“新型经济”指什么?结合所学知识列举其泛起“微澜”的表现。

材料一 林尽水源,便得一山。山有小口,仿佛若有光。便舍船,从口入。初极狭,才通人。复行数十步,豁然开朗。土地平旷,屋舍俨然。有良田美池桑竹之属,阡陌交通,鸡犬相闻。其中往来种作,男女衣着,悉如外人,黄发垂髫,并怡然自得。”

——摘自陶渊明《桃花源记》

材料二 大户张机为生,小户趁织为活。每晨起,小户数百人,嗷嗷相聚玄庙口,听大户呼织,日取分金为饔飧计。大户一日之机不织则束手,小户一日不就人织则腹枵,两者相资为生久矣。

——蒋以化《西台漫记》

材料三 (明)嘉靖四年又规定,凡是双桅海船,统统扣留,即使不是贩卖番物(外国货物),也“以番物论,俱发戍边卫。”

——《中国古代经济通史》

(1)根据材料一,指出所反映的中国古代经济模式,并结合所学知识归纳其特点。

(2)根据材料二,判断明清时期传统的生产方式发生了怎样的新变化?从材料中可以看出新的生产方式有何特征?

(3)根据材料三,指出中国的对外政策。该政策对明清时期产生的“新的生产方式”有何影响?

材料一 19世纪末,德国学者李希霍芬把古代中国与中亚、印度间以丝绸贸易为媒介的这条交通道路命名为“丝绸之路”。后来中国学者对此历史概念做了如下解释:

丝绸之路:以古代中国长安(今西安)为起点、经甘肃、新疆到中亚、西亚,并连接地中海各国的陆上通道。因中国西运的货物以丝绸制品影响最大,故得名。通过丝绸之路,古代亚欧国家和人民互通有无,友好往来。

——摘编自李方《新疆历史古籍提要》等

材料二 3世纪,中国书籍传到日本。《旧唐书》记载“开元初又遣使来朝”“所得锡赉(指钱币)”则“尽市文籍”,遣唐使的使命不尽相同,但购书一直是其主要任务。随着宋明之际民间贸易往来的增加,大量中文图书输往日本。

——摘编自黄镇伟《中国编辑出版史》

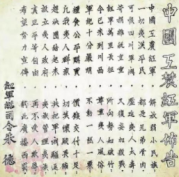

材料三 开放·交流·合作

| ①开元初,栗田(日本使臣)复朝,请从诸儒受经……其副朝臣仲满慕华不肯去,易姓名曰朝衡,历左补阙、仪王友(官职名称),多所该识(掌握众多学识),久乃还。 ——《新唐书》 | ② 榆林窟壁画 《玄奘西行求法》 | ③ 在印度尼西亚打捞的一艘唐代商船中,发现的带阿拉伯人像的长沙窑瓷器。 |

(2)指出材料三中①②③的史料类型。并依据上述史料,概括唐代对外交流的特点。

“汉人”称谓始见于楚汉相争之时,其指汉王刘邦一方人员之统称,还不具有族属和文化含义。随着西汉政治、文化和族源历史整合的推进,到汉武帝时代,与“诸侯人”相对而言的狭义的“汉人”完全被融政治、文化、血缘和族群于一体的广义的“汉人”所取代。在整体意义上完全具有族别功能的“汉人”认同产生的同时,“中国一体”的国家意识也开始凸显。

——刘志平《汉代的“汉人”称谓与“汉人”认同》

(1)依据材料,指出“汉人”含义的变化,结合所学分析变化的原因。

以行政区划而言,元朝统一后,边疆和内地在管理上存在差异,但又有相通之处。内地设立州县,云南也实行州县制,但普遍用土官任职;藏族地区未采取行省制度,而由中央宣政院直辖,有实在的行政管理,包括设官命职、开辟道路、建立驿站、清查户籍等等。汉、唐等前代中原王朝尽管一度也拥有广袤的版图,但是这样的版图维持时间并不长久,控制手段的不足和外患的存在加剧了边疆离心倾向。而元朝未发生过某一地区脱离统治的情形,它稳定统治了中原和边疆一百多年,始终保持辽阔的版图。

——摘编自张帆《元朝的多民族统一与国家认同》

(2)依据材料,概括元朝大一统国家的治理特点并分析其作用。

| ①经西昌、泸沽,进入彝族同胞聚居的地方。我们坚定地执行毛主席规定的民族政策,与沽基族首领结盟修好;并使老伍族中立;对受蒋介石特务支持利用,不断袭击我们的罗洪族,则反复说明我们是帮助少数民族求解放的。就这样依仗党的民族政策,顺利地通过了彝族地区,赶到安顺场渡口。 ——《刘伯承回忆录》(1981年) | |||

| ②1935年5月,为顺利通过彝族区,中革军委印制的《中国工农红军布告》。布告中写道:“中国工农红军,解放弱小民族;一切彝汉平民,都是兄弟骨肉……今已来到川西,尊重彝人风俗。军纪十分严明,不动一丝一粟;粮食公平购买,价钱交付十足。” |  | ③长征亲历者黄镇于1935年5月创作《红军彝族游击队》,描绘了红军长征进入彝族地区,得到彝族沽基家族的支持,成立了中国红军彝民支队,共同反对国民党反动统治。 |

(3)分别指出①②③的史料类型。依据史料,说明其反映的共同历史信息。

以下表格是改革开放以来,中国共产党和人民政府在新疆和西藏地区开展的民族工作。

| 序号 | 史事 |

| ① | 2006年,藏族史诗《格萨尔王传》由国家整理出版,被列入第一批国家级非物质文化遗产名录 |

| ② | 1978年,新疆仅有1个民航机场、9条区内航线。2014年,已建成运营16个民航机场,开辟了155条航线,成为中国拥有机场数量最多,开通航线最长的省区 |

| ③ | 截至2014年底,19个援疆省市共拨付援疆资金536亿元,实施援疆项目4906个,依托援疆省市累计引进各类合作项目6482个,到位资金8277亿元 |

| ④ | 截至2015年9月,新疆现有全国文物保护单位113处、自治区级文物保护单位550处 |

| ⑤ | 2012年至2022年,在中央支持下,西藏接待旅游人数从1058.39万人次增加到3002.76万人次,旅游收入从126.48亿元增加到407.07亿元 |

| ⑥ | 截至2023年11月,西藏累计建成5G基站超8700个,发展5G用户184万户,实现所有乡镇5G网络全覆盖,达到全国平均水平 |

(4)从上表中任选两个史事,写出序号,提炼一个主题,并对主题进行说明。

材料一 鸦片战争后,清政府有四次大变革或变革的尝试……这四次改革都是中国和列强社会发展水平差距很大,加上丢失领土乃至亡国的危机感,在激发了统治集团和民间变革图存意识的情况下,逐步实施的。然而,这些改革最终以失败告终。

——摘编自戴鞍钢《晚清史》和黄治军《大清灭亡启示录》等

(1)根据材料一,概括指出鸦片战争后清政府的四次变革尝试分别指什么?结合所学,从背景和失败原因的角度归纳四次变革的共同特点。

材料二 自清末以来,中国思想界出现一股尊西崇新的大潮。时人认为西方便是“新”的模板。国人将世界分成新旧两部分,而西方便是中国想要进入的“新世界”……第一次世界大战的爆发部分改变了这一思想态势,原本被模仿的现代文明即将被淘汰,取而代之的是一个崭新的未来文明。梁漱溟不无夸张地说,中国的西化潮流很快“退落,成为过去之事”,“其转捩就在头一次欧洲大战中;从那次大战后到现在,完全为另一潮流所代兴”。

——摘编自周月峰《以“未来”否定“现代”》

(2)根据材料二,指出一战后中国思想界出现的新变化。结合所学,分析这一新变化出现的原因及对中国革命发展的影响。