材料一 “天惟时求民主,乃大降显休命于成汤”

——《尚书》

材料二 “民主”作为现代文明的一种具有普遍意义的原则,是从西方输入的。 西方民主的特点是强调自由平等,三权分立,多党竞选、权力制衡等等。自洋务 运动失败后,出现了开设议院的各种方案和对民权,自由观念的宣传,如康有为 以“几何原理”的形式肯定人人生而平等,严复提出西方因为“以自由为体,以 民主为用”而强盛,中国民主启蒙由此发端。

——《世界文明史》

材料三 中国缺少的东西固然很多,但是主要的就是少了两件东西;一件是独立, 一件是民主。这两件东西少了一件,中国的事情就办不好。

——毛泽东《新民主主义的宪政》

材料四 为了适应社会主义改造和社会主义建设的新形势,目前在国家工作中的 一个重要任务,是进一步扩大民主生活,开展反对官僚主义的斗争……为了巩固 我们的人民民主专政,为了保卫社会主义建设的秩序和保障人民的民主权利,为 了惩治反革命分子和其他犯罪分子,我们目前在国家工作中的迫切任务之一,是 着手系统地制定比较完备的法律,健全我们国家的法制。

——中共八大政治报告

材料五 中国特色社会主义民主正在不断健全、完善和发展。自实行改革开放政 策以来,中国在深化经济体制改革的同时,坚定不移地推进政治体制改革,中国 的民主制度不断健全,民主形式日益丰富,人民充分行使自己当家作主的权利。

中国特色社会主义民主政治建设正在与时俱进,不断呈现蓬勃生机和旺盛活力。

——《中国的民主政治建设》

(1)材料一中的“民主”与材料二中的“民主”的含义有何区别?依据材料三,结合所学知识概括指出在完成“独立”任务后,新中国制定了哪些新型的政治制度来保障人们当家作主的民主权利的?

(2)根据材料四、五归纳新中国民主政治发展的特点。并综合以上材料,概括从古到今中国政治制度发展的基本轨迹。

2 . 选官制度的发展与完善,体现了中国古代政治制度的特点及其管理水平。阅读材料,回答问题。

材料一四科取士:一曰德行高妙,志节清白;二曰学通行修,经中博士;三曰明达法令,足以决疑,能案章覆问,文中御史;四曰刚毅多略,遭事不惑,明足以决,才任三辅令”。

——《续汉书•百官志》载后汉光武帝的诏书

材料二今立中正,定九品,离下任意,荣辱在手。操人主之威福,夺天朝之权势。爱僧决于心,情伪由于己。……所欲与者,获虚以成誉;所欲下者,吹毛以求疵。高下逐强弱,是非由爱憎。随世兴衰,不顾才实,衰则削下,兴则扶上。或以货赂自通,或以计协登进;附托者必达,守道者困悴。无报于身,必见割夺;有私于己,必得其欲。是以上品无寒门,下品无势族。

——(唐)房玄龄等《晋书•刘毅传》

材料三唐代科举考试的主要科目及内容

| 科目 | 初试 | 二试 | 三试 |

| 明经 | 选《礼记》或《左传》之一及《孝经》《论语》《尔雅》,每经帖十条 | 口答诸经大义十条 | 答时务策三道 |

| 进士 | 选《礼记》或《左传》之一及《尔雅》,每经帖十条 | 作诗、赋、文各一篇 | 作时务策五道 |

——陈茂同《中国历代选官制度》

请问答:

(1)材料一中的“四科取士”指什么制度?据材料一归纳其选拔人才的标准。

(2)与材料一相比,材料二中的选官标准有何变化?据材料二概括该选官制度的弊端。

(3)据材料三结合所学,概括唐代科举制的特点。

材料一 近代知识分子不幸生活在一个内忧外患相交织的时代,从传统文化背景走出来的他们带有深深的传统的烙印。勉力经世的社会责任感使他们自觉充当“社会良心”的角色,忧患意识又促使他们自觉入世,进行人生体验。我们把曾国藩和康有为作为近代不同阶段上层知识分子的代表。

——于淑敏《从人名符号看近代中国知识分子的心路历程》

材料二 中国文武制度,事事远出西人之上,独火器万不能及。——中国欲自强,则莫如学习外国利器,欲学习外国利器,则莫如觅制器之嚣,师其法,而不必尽用其人。

——《江苏巡抚李鸿章致总理衙门原话》

材料三 立行宪法,大开国会,以庶政与国民共之,行三权鼎立之制,则中国之治强,可计日待也。

——康有为《请定立宪开国会折》

(1)据材料一,概括近代知识分子的主要特点。结合所学知识,分析这些特点形成的原因。

(2)与材料二相比,材料三中的政治思想有何变化,结合所学知识指出促成这种变化的时代因素。

(3)试举出近代先进的中国人在“制度”领域中学习西方的重大事件及主张,并归纳指出在思想领域学习西方的特点。

材料一 唐长安城的面积达83.1平方千米,按中轴对称布局,由外郭城、宫城和皇城组成。城内街道纵横交错,划分出110座里坊。此外还有东市、西市等大型工商业区和芙蓉园等人工园林。城市总体规划整齐,布局严整,堪称中国古代都城的典范。

——摘自《国家地理》

材料二 “……高头街北去,从纱行至东华门街,晨晖门,宝篆宫,直到旧酸枣门,最是铺席要闹。……东去乃潘楼街市,街南曰‘鹰店’,只下贩鹰鹘客,余皆真珠布匹,香药铺席。南通一巷,谓之‘界身’,并是金丝银帛交易之所……街南桑家瓦子,近北则中瓦,次罢瓦。……内中瓦子莲花栅,牡丹栅……象棚最大,可容数千人。”

——摘自《东京梦华录》

材料三 (苏州)生齿(指人口)最繁,恒产绝少,家杼轴(织布机上的主要部件)而户纂(赤色的丝带)组(宽丝带),机户出资,机工出力,相依为命久矣。

——《明神宗实录》卷三六上

材料四 (宋高宗)谕大臣曰……又曰“广南(广东南路)市舶,利入甚厚,提举官宜得人而久任,庶蕃商(海外各国商人),夷人肯来,动辄百十万缗,皆宽民力也。”

——《建炎以来系年要录》

(1)根据材料一指出唐长安城的布局特点。

(2)根据材料二指出材料描写的是中国古代哪个时期的哪座城市?与唐朝长安相比,该城市有何发展?

(3)据材料三并结合所学知识,指出明朝出现的新的生产关系以及这种生产关系的基本特征?

(4)材料四中“广南市舶”的主要职能是什么?材料中称外国商人为“蕃商”“夷人”这反映了古代统治者怎样的心态和思想?

材料一 武帝下诏曰:“方今之务,在于力农。”以赵过为搜粟都尉。过能为代田,一亩三圳。岁代处,故曰代田。……用耦犁,二牛三人。一岁之收常过缦田亩一斛以上,善者倍之。……过试以离宫卒田其宫壖地,课得谷,皆多其旁田亩一斛以上。……至昭帝时,流民稍还,田野益辟,颇有畜积。

——《汉书·食货志》

材料二 窃为四民之中,惟农最苦。农夫寒耕热耘,沾体涂足,戴星而作,戴星而息。蚕妇育蚕治茧,绩麻纺纬,缕缕而积之,寸寸而成之。其勤极矣。又水旱霜雹蝗,间为之灾。幸而收成,则公私之债,交争互夺,谷未离场,帛未下机,已非己有矣。农夫蚕妇所食者糠籺而不足,所衣者绨褐而不完。直以世服田亩,不知舍此之外有何可生之路耳。

——司马光《温国文正公文集》

材料三 农业经济效果、历史效应,不只取决于它生产的内环境,还要受制于它的外部环境的有利与否。对传统中国而言,后者更是致命性的障碍。

——王家范《中国历史通论》

请回答:

(1)据材料一指出农业生产技术进步的表现并归纳其产生的作用。这体现了传统农业怎样的特点?

(2)据材料二归纳,司马光认为“惟农最苦”的原因是什么?导致农民“不知舍此之外有何可生之路”的政策性因素是什么?

(3)结合所学知识,说明材料三中导致小农经济发展艰难的“内环境”与“外环境”分别指什么?你如何认识材料三的观点?

材料一 宋代前期,蜀地流通以铁钱为主,这使得从事长途贸易和大宗贸易的商人为货币的支付而烦恼。11世纪初,成都16户富商联保发行了一种可以兑换铁钱的凭证——交子。它的形制规范,用统一纸张制作,并制作了特殊记号以防止假冒,任何人都能凭这张纸在参与联保的任意一家商户及其分铺换取纸上所注明的铁钱。从此交子逐渐在蜀地流通开来。

——摘编自何一民等《成都简史》

材料二 古代社会早期的各种文化与娱乐活动,通常主要是特权阶层享受……娱乐场所并不普遍。入宋以后……在北宋汴京,人们进行娱乐活动的消遣场所茶坊和酒肆遍布大街小巷。在北宋汴京和南宋临安,早茶肆、夜茶肆亦遍布各个街巷。瓦舍相当普遍、繁盛,成为市民们流连之处。

——摘编自郭学信《论宋代城市发展的时代特征》

材料三 棉花种植技术传入中国后……有零星种植。南宋末,长江流域植棉渐广。元初,“置浙东、江东、江西、湖广、福建木棉提举司,民岁输木棉十万匹”。黄道婆在松江传授学自海南岛的技术,改造织机……各种农书都积极推广植棉和棉纺织技术……棉花成为我国纺织业的主要原料。

——摘编自白寿彝总主编《中国通史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括宋代交子在蜀地得以流通的原因。(2)根据材料二、概括宋代城市娱乐生活的特点,并指出形成这些特点的主要原因。

(3)根据材料三并结合所学知识,概括指出棉花成为中国纺织业主要原料的原因。

材料一 隋唐与魏晋南北朝时民族交融相比,有其自身的特点。它没有魏晋南北朝时期那样频繁的民族迁徙,没有各族之间的争战、割据以及由此产生的各族之间的同化、融合的复杂性和曲折性;而是在统一政权下内地汉族统治阶级通过各种政令、措施,逐渐同化、融合周边各族,或周边各族与邻近汉族和其他民族的自然融合;汉化仍然是隋唐时期民族融合的主流。

——摘编自周伟洲《试论隋唐时期西北民族融合的趋势和特点》

材料二 在唐代,来华的西方各族人员,人数众多,规模空前。唐帝国的首都长安, 就居住着来自欧、亚各地的侨民,成为古代的世界大都会。开通的社会风气,使当 时长安人的服饰都受到西方的影响。妇女常常身披仿自印度的披肩,头戴步摇(一 种流行于萨珊波斯的耳环),男子汉“着胡帽”,更是司空见惯的现象。在沿海和内 地的一些城市,更聚居着越来越多的来自西方的客商。

——何芳川、万明《古代中西文化交流史话》

(1)根据材料一并结合所学知识,列举隋唐统治阶级加强与周边各族交融的举措。

(2)依据材料二,概括唐代对外来文化兼容并收的特点。

8 . 阅读下列材料:

材料一

材料二“世儒不察,以工商为末,妄议抑之。夫工固圣王之所欲来(想要的),商又使其愿出于途者(指流通),盖皆本者。”

——明末清初著名思想家黄宗羲《明夷待访录》

材料三“我国家休养生息,数十年来,户口日繁,而土地止有此数,非率天下农民竭力耕耘,兼收倍获,欲家室盈宁,必不可得……朕观四民(指士、农、工、商)之业,士之外,农为最贵。凡士工商贾,皆赖食于农,故农为天下之本务,而工商皆其末也……市肆之中多一工作之人,即田亩之中少一耕稼之人。”

——清・雍正皇帝

材料四《苏州府志》记载的明代苏州纺织业状况是:“郡城之东,皆习机业……工匠各有专能。匠有常主(机户),计日受值……若机房工作减,此辈衣食无所矣。”

《吴县志》记载清代苏州情况是:“各账房除自行设机督织外,大都以经纬交与织工,各就织工居处雇匠织造,谓之机户。”

《清稗类钞》记载:“(账房)散放丝经,给予机户,按绸匹计工资。”

《凤麓小志》记载:“小机户无甚资本,往往恃账房为生。”

《康熙松江府志》记载:“农暇之时,(松江)所出布匹,日以万计,以织助耕,女红有力焉。”

请回答:

(1)根据材料一图片信息,指出我国古代自然经济的特点。

(2)根据材料二和材料三,比较一下黄宗羲的观点和雍正帝的观点有何不同之处?

(3)材料四主要反映出苏州纺织业的哪些社会现象?这些现象反映的本质是什么?

(4)材料三中雍正帝的观点对材料四所反映的历史现象会产生什么样的作用?

材料一 自殷以前,天子、诸侯君臣之分未定也。……诸侯之于天子,犹后世诸侯之于盟主,未有君臣之分也。……逮克殷践奄,灭国数十,而新建之国皆其功臣、昆弟、甥舅,本周之臣子;而鲁、卫、晋、齐四国,又以王室至亲为东方大藩……由是天子之尊,非复诸侯之长而为诸侯之君。……盖天子、诸侯君臣之分始定于此。此周初大一统之规模,实与其大居正之制度相待而成者也。

——王国维《殷周制度论》

材料二 由于夏、商、西周朝代的共主与各诸侯国都是作为相对独立的政治行为体并列存在,使得该时期的大一统主要体现在土地、民心层面,而秦统一六国则最终实现了制度层面的天下大一统。在此过程中,尽管历次朝代更迭都会出现土地及民心层面的天下分裂,但伴随着民族文化的碰撞与融合,也使得土地范围从中原地区不断向四方扩展,民心也更加凝聚到对共主的认同上,并在最终经历过春秋战国的重重洗礼之后实现了制度层面上从统一礼仪向建立秦朝中央集权体制的飞跃。

——王宣华《先秦中原文化区域“大一统”秩序观及当代价值探析》

(1)据材料一概括西周制度与前代相比有何变化?结合所学知识分析这种变化带来的影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出秦朝的地方政治制度及其特点。

材料一 江浙地区,在很早以前就是我国的粮仓,而到康、雍、乾时期,“本地(江浙地区)所产丰谷,不足供食用”,过去的“苏湖熟,天下足”变成了“湖广熟,天下足”。此时,江浙地区经济作物广泛种植,粮食不能自给。松江种稻之地只占1/3,每年都从外地运进大量粮食,特别是集中了大批非农业人口的工商业城镇,更是家无隔宿之粮,江浙市镇更是如此。

——摘编自戴逸《简明清史》

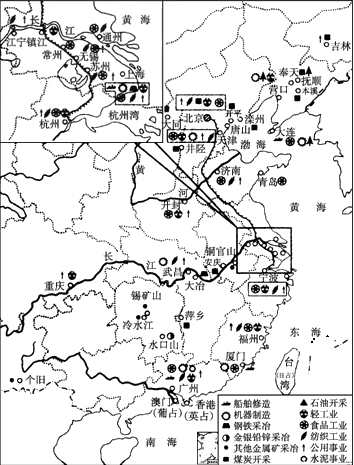

材料二 20世纪初民族资本主义工业分布示意图

材料三 长江水系“外通大洋,内联深广腹地”,是连接内陆腹地和国际市场的枢纽;长三角城市群国际化程度高,在市场化为主导的企业合作、港口联盟、创新协同等方面积累了丰富的区域合作经验;长江文化异彩纷呈,自古以来开放进取,主动吸取优秀的外来文化,辐射内陆,走向海洋;改革开放后又率先实现从封闭型农业社会向开放型现代工业社会的转变。时至今日,长江流域仍然是一带一路的重要纽带,在一带一路的建设中将发挥独特的优势作用。

——摘编自郁鸿胜《贯通发展长江经济带和“一带一路”》

(1)根据材料一指出该时期江浙地区农业种植结构有何调整,并结合所学知识概括该时期长三角地区商业发展的表现。

(2)根据材料二概括20世纪初民族资本主义工业布局特点,并分析其原因。

(3)根据材料三指出在当今“一带一路”建设中长江流域的独特优势。