材料 中国历史上的战国时期出现了举世闻名的“百家争鸣”的文化局面,这是中国文化发展史上辉煌的一页。《辞海》对“百家争鸣”的解释是战国时期学术界互相辩争的风气,是当时社会变革和阶级斗争在意识形态上的反映,对当时文化学术发展有极大的推动作用。这不仅是对战国时期“百家争鸣”的解释,也是对它的评价,而这样的评价似乎并不恰当。应该说,战国时期的“百家争鸣”不是一时凭空出现的“风气”,其形成源远流长,成果丰硕,影响深远。

——摘编自薛国中《论战国时期“百家争鸣”的历史条件》

根据材料并结合所学知识,对材料中的观点加以评析。(要求:围绕材料中的一种或几种观点或者自己提出的新观点展开评析;观点明确,史论结合。)

2 . 阅读材料,完成下列要求。

| 汉代 | 冬至和夏至各休假五日,这是目前所知最早的放假的节日。 |

| 唐代 | 以国家法令的形式将二十多个节日规定为国家法定假日,并给予四十天左右的假期。其中,元曰(春节)、冬至各放七天,夏至等各放三天,佛生日、立春、立夏等各放一天,节日普遍放假制度化了。后来新增皇帝诞辰日和道祖诞辰日,均放假三天。 |

| 宋代 | 宋初规定,岁节(春节)、寒食、冬至三大节各放七天;皇帝诞辰日、上元(元宵节)等各放三天,端午、重阳等各放一天,夏至等各放三天。神宗元丰五年规定了长达七十六天的节假曰。 |

| 明代 | 明初仅元旦和冬至各放五天、三天,永乐年间又增加元宵节,放十天假。 |

| 清代 | 乾隆年间《大清会典则例》记载,当时假期共十四天,即元旦七天,上元三天,端午、中秋、重阳、皇帝诞辰日各一天。 |

——摘编自张勃《中国古代社会的节日休假》等

上表为中国古代节假日的简表,从材料中提取两条或两条以上信息,拟定一个论题,并就所拟论题进行简要阐述。(要求:明确写出所拟论题,阐述须有史实依据。)

3 . 阅读材料,问答问题。

材料近代法国政治学家托克维尔在1856年完成的专著《旧制度与大革命》中指出:“对于一个坏政府来说,最危险的时刻通常就是它开始改革的时刻……革命的发生并非总因为人们的处境越来越坏,最经常的情况是,一向毫无怨言、仿佛若无其事地忍受着最难以忍受的法律的人们,一旦法律的压力减轻,他们就将它猛力抛弃。被革命摧毁的政权几乎总是比它前面的那个政权要好些……被消除的流弊似乎更容易使人觉察到尚未被消除的那些流弊,于是人们情绪更加激烈。”

——摘编自托克维尔《旧制度与大革命》

依据材料并结合中国与世界近代史的相关史实,围绕“近代改革与革命”自行拟定一个具体的论题,并就所拟论题进行简要阐述(要求:明确写出所拟论题,阐述须有史实依据)。

材料一 统一是中国历史发展的主流。造成中华文明这一鲜明个性特征的重要因素,是中国历史上历经数千年而不衰的“大一统”思想的潜移默化,而秦汉时期正是这种理念完全定型的关键阶段。秦汉时期的最高统治者,都对统治思想进行了选择,用以规范、整齐全国上下的思想,并构筑了统一的制度文化。秦汉时期的思想家也全力以赴地弘扬:“《春秋》所以大一统者,六合同风,九州共贯也。”

——摘编自黄朴民《论秦汉文化的时代精神》

材料二 1916年6月4日,天津((社会教育星期报》刊载了由实业家宋则久撰写的《维持国货歌》:

洋货好,洋货好,每年进口四万万,雪白银子不见了。

洋货好,洋货好,中国立场立不住,穷人遍地怎样了。

洋货好,洋货好,漏卮不塞国将亡,高丽前车不远了。

国货好,国货好,人人尽用本国货,工场多时闲人少。

国货好,国货好,衣食充足知礼义,地方安靖盗贼少。

国货好,国货好,漏卮既塞国富强,吾人担负自然少。

材料三 “九一八”事变发生后,伴随抗日救亡运动的兴起,《义勇军进行曲》《毕业歌》等救亡歌曲通过银幕、舞台、广播等途径,在社会上产生了广泛的影响。“民众歌咏会”等歌咏团体也如雨后春笋般遍及各地,逐渐群众性歌咏热潮。1937年全面抗战的爆发激发起更多作曲家的创作热情,他们创作的《大刀进行曲》《到敌人后方去》等抗战歌曲传唱于长城内外、大江南北。1938年1月,“中华全国歌咏协会”在武汉成立,提出“要用歌咏去发动民众,组织民众,把他们唱上战场,为中华民族的解放而斗争”。规模宏大的群众歌咏活动唱响着团结抗战的激昂旋律。

——摘编自陈聆群《抗日救亡歌咏运动》

材料四 2014年是中华人民共和国65周年华诞。某班研究性学习活动决定以“实现中华民族伟大复兴”为题布置纪念展览,以下是他们准备的部分展览资料:

| 序号 | 资料 | 序号 | 资料 |

| ① | 人民代表大会制度 | ⑦ | 家庭联产承包责任制 |

| ② | “双百方针” | ⑧ | 万隆亚非会议 |

| ③ | 香港、澳门回归 | ⑨ | “两弹一星” |

| ④ | 《论十大关系》 | ⑩ | 恢复高考制度 |

| ⑤ | 重返联合国 | ⑪ | 中共十一届三中全会 |

| ⑥ | 建立上海合作组织 | ⑫ | 邓小平南方谈话 |

(2)材料二的《维持国货歌》反映的是当时哪一场群众斗争的基本诉求?根据歌谣唱词,归纳“维持国货”的意义。

(3)根据材料三,概括20世纪30年代抗日救亡歌咏运动蓬勃兴起的原因。指出其产生的重要影响。

(4)结合材料四的展览要求,从表中选择至少三条资料提炼出一个具体主题,并对所选资料中的任意两条予以相应阐释。结合所学知识,补充一条符合该主题的新资料并予以说明。(要求:列出所选资料序号,主题立意明确。补充的新资料不能在图表中选取。)

关于中国近代史的发展主线,在五四之后其刚萌生为一个学科时就有不同观点。长期以来,很多学者将中国近代史概括为“两个过程”,即帝国主义和封建主义相结合,把中国变为半殖民地和殖民地的过程,同时也是中国人民反抗帝国主义和封建主义的过程,主张以这一基本线索作为指导中国近代史研究的重要准则。

改革开放以来,有些学者注重从近代化角度研究中国近代史,认为中国的近代化就是从传统的农业文明向现代的工业文明转变,涉及到政治、经济、文化等方面。这是整体的社会运动和社会飞跃,革命以及政权鼎革只是其中的一个重要内容。

——摘编自《改革开放以来中国近代史发展主线研究》

评材料中关于中国近代史基本线索的观点。(要求:围绕材料中的一种或两种观点展开评论;观点明确,史论结合。)

材料 有历史学者为阐明人力资源控制对古代中国集权强化的重大影响,引用了如下公式: 集权强化=人力资源控制x(机构完备+政策调整+君王修为),这一公式表明,有效控制社会的人力资源,对中央集权的强化与稳固有特殊意义。

——摘编自陈长琦《中国古代国家与政治》

运用古代中国的相关史实,对上述公式进行探讨。(说明:可以就公式中人力资源对古代中国集权的强化与稳固的重要意义进行论证,也可以对公式进行修改、补充、否定或提出新的公式,并加以论述,要求观点明确、史论结合、史实准确。)

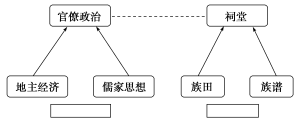

材料 作者大胆地将系统整体研究方法运用到历史研究中,从中国封建社会延续两千余年与每两三百年爆发一次大动乱之间的关系入手分析,提出中国社会是一个超稳定系统的假说,并用这一套模式去解释中国社会、文化两千年来的宏观结构变迁及其基本特点。下图是根据作者的假说绘制的中国古代社会结构图:

中国古代社会结构图

——摘编自金砚涛、刘青峰《兴盛与危机——论中国社会的超稳定结构》

根据材料并结合所学知识。任选一个视角对该社会结构图进行简要说明。(要求:观点明确,史论结合;逻辑严密,表述清晰)

8 . 阅读下列材料,回答问题。

材料 明朝洪武三十年(公元1397年)二月,明王朝迎来了三年一度的科举会试,朱元璋亲自选定品学俱佳的士林领袖、翰林学士刘三吾为主考。三月初发布皇榜。然而数日内,大批落榜考生跑到礼部鸣冤告状。因为中榜的51名贡生清一色的来自南方各省,竟然没有一名北方人。因此,说主考收受钱财、地域歧视……关于“科场舞弊”的传闻沸沸扬扬,史称“南北榜事件”。事件引起明王朝上下震撼。三月初十,朱元璋下诏成立包括饱学之士、忠直敢言的大臣在内的“调查小组”进行调查,然而调查结论认为刘三吾等人的阅卷公平公正,无任何问题。这再次引起落榜的北方学子哗然,朝中许多北方籍官员要求重新复核,并严查所有涉案官员……五月,朱元璋突然下诏,认定刘三吾为“反贼”,发配西北;朱元璋的侍读、调查小组负责人张信被凌迟处死……六月,朱元璋亲自复核试卷,亲自选定51名中榜贡士,竟然清一色是北方人,无一南方人。该事件以后,明朝的科举录取分成了“南北榜”,即南北方的学子按照其所处的地域进行排名,分别录取出贡生后,再统一参加殿试。

——摘编自张嵌《不容青史尽成灰•明清卷》

从上述材料中提取一则历史信息,并结合所学知识进行阐述。

(要求:观点明确,史论结合)

9 . 阅读材料,完成下列要求。

材料 “保守与激进”是中国近代思想史研究中的重要课题。自上世纪90年代以来,它开始受到学术界越来越多的关注,并引起过很多争论。有人认为,中国近代思想史上,从洋务运动到戊戌变法、辛亥革命、新文化运动等,始终都存在着“保守”与“激进”两种思想势力,二者长期处于矛盾对立状态,相互激荡。但也有人认为,“激进”与“保守”,其社会功能并非截然相反,往往具有不少相似性,与西方近现代史上的激进与保守不同,中国近代史上的激进与保守都从属或服务于中国的现代化运动,只是各自选择的方向和道路有所不同。还有人认为,“保守”与“激进”是相对而言的,随着时代变迁二者之间会发生转化,即前一时期的激进者,后一时期或许又成了保守者,反之亦然。

——摘编自《第三届中国近代思想史国际学术研讨会成果综述》

评析材料中关于“保守与激进”的观点。

(要求:围绕材料中的任一种观点展开评论;观点明确,史论结合。)

材料

| 项目 | 1787年宪法 | 《中华民国临时约法》 |

| 参与制定者 | 55名代表,其中14人从事土地投机,24人从事高利贷活动,11人从事制造商业和造船业,40人为债券持有者,15人为奴隶主 | 49人参与,其中同盟会会员38人,有留学日本和欧美经历的40人,40岁以下的有37人(已知出生年份的议员),35岁以下的有30人 |

| 时间 | 经过4个多月激烈争论,最终达成妥协 | 从起草到颁布经历2个多月 |

| 主要内容 | 国会是立法机构,由参、众两院组成,选举产生。行政权赋予总统,总统是行政首脑、国家元首或武装部队总司令。司法权赋予最高法院,大法官由总统提名经参议院同意后任命,除非大法官渎职,原则上任职终身 | 中华民国之主权属于国民全体,中华民国之立法权,以参议院行之……临时大总统代表临时政府,总揽政务……法院依据法律审判民事诉讼及刑事诉讼案件 |

| 制度 | 总统制 | 责任内阁制 |

| 实施 | 历经200余年,基本严格执行,确立了宪法的崇高地位 | 颁布仅仅三个月,袁世凯就公然违背;1914年被《中华民国约法》取代;20世纪20年代淡出历史舞台 |

| 运行特点 | 浓厚的法治色彩 | 具有典型的人治特色 |

——摘编自姜士林主编《世界宪法全书》

上表为美国1787年宪法与《中华民国临时约法》的比较。从表中提取中外关联的信息,自拟论题,并结合所学知识予以阐述。(要求:写明论题,中外关联,史论结合)