材料某学者总结了中国近代工业发展的基本特征及其地域分布变化,如下表所示:

时段 | 基本特征 | 地域分布 |

| 1860—1894年 | 中国近代工业起步期 | 主要分布在沿海、沿江的开埠口岸。洋务派创办的新式工业分布不局限于上述开埠口岸,在成都、基隆、安庆、北京、兰州等地均有分布。 |

| 1895—1900年 | 中国近代工业开始加速期 | 主要分布在东部沿海、长江沿线和东北各开埠口岸,东北工业开始有了明显的增加。 |

| 1901—1914年 | 中国近代工业首次快速发展期 | 由沿海向内地扩散,东部沿海、沿江区域及铁路沿线区域的工业逐步发展起来,大工业城市的附近出现了次一级的工业中心。 |

| 1915—1936年 | 中国近代工业稳速增长期 | 多集中在沿海、沿江及铁路沿线各城市,尤其是上海、华北、东北、珠江三角洲、武汉等区域工业集聚趋势增强。 |

——摘编自刘静《空间人文学视角下的中国近代工业基本空间特征研究》

从材料中任选一个或几个时期,结合所学知识,拟定一个具体的论题,并予以阐述。(要求:论题明确,持论有据,论证充分,表达清晰)材料 1952-1978年我国不同地区工业总产值占全国比重变化趋势

地区 | 1952年 | 1957年 | 1965年 | 1970年 | 1978年 |

东北地区 | 20.65% | 20.89% | 21.03% | 19.20% | 16.24% |

东部地区 | 54.16% | 50.07% | 47.84% | 48.31% | 49.15% |

西部地区 | 11.78% | 15.16% | 15.35% | 15.70% | 16.87% |

中部地区 | 13.41% | 13.88% | 15.79% | 16.79% | 17.74% |

——数据来源:《新中国六十年统计资料汇编》

提取材料信息,拟定一个论题,并结合所学知识加以论述。(要求:论题明确,持论有据,表述清晰。)材料

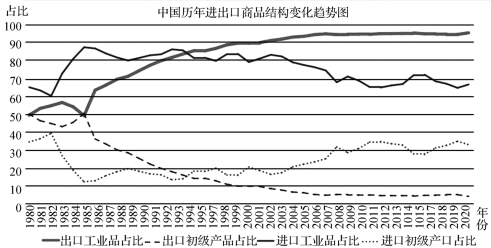

上图是《1980—2020年中国进出口商品结构变化趋势图》。从材料中提取两则信息,结合所学知识拟定一个论题并加以论述。(要求:论题明确,持论有据,表述清晰)

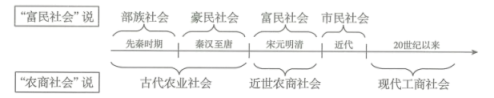

材料 “农商社会”说从产业结构的变动(即“物”的角度)观察经济结构的变动;“富民社会”说以阶层构成的变动(即“人”的角度)考察社会结构的动态变化。两者均力求发现历史过程背后隐性的长期演化趋势。

——摘编自柳平生《“农商社会”说与“富民社会”说:解读、比较与启示》

根据材料任选角度,自拟论题,并运用中国史的相关知识进行论述。(要求:论题明确,逻辑清晰,史论结合)材料: 宋代商业的发展尤为显著,出现了许多与前朝相比不同的特点。北宋的统一,为经济的发展创造了有利条件,随着社会经济的恢复与发展,商业也取得了一席之地, 社会环境决定社会意识,在统治者内部, “重农抑商”这个传统现念,有了一定的转变,在“重商”与“抑商”之间出现了几种不同的意见,但总的趋势是越来越重视商业的地位,更多的人为商人说话,传统的“重农抑商”政策在宋代有一个新的变化。

——摘编自邓晓影《宋代商业发展与商人地位的提高》

根据材料并结合所学知识,围绕材料中的观点,自拟一个具体论题,并运用相关史实予以阐释。(要求:观点明确,持论有据,论证充分,表述清晰。)

唐宋时期科举制度的发展历程

| 唐代科举考试“取士不问家世”,考生可以自由报考,但对于应举人也有德行、职业身份等限制 |

| 唐代科举考试之前,士子往往向达官贵人投呈作品,称为“行卷”希望博得赞赏;也允许官员向选举机关推荐,称为“公荐”。 |

| 唐朝后期,应举者中出现了许多贫寒子弟,应举及第增长幅度最大的是福建、江西和湖南。 |

| 宋太宗规定:“如工商杂类人内有奇才异行、卓然不群者,亦许解送。”此例一开,工商业子弟应举者比比皆是。宋代连中三元的冯京,就是商人之子。 |

| 宋代真宗朝始,各级科举考试的试卷一律“封弥”、“誊录”,试卷经由点检试卷 官、参详官及知贡举官员三级核定成绩后,方能拆封,公布等第。 |

| 两宋时期,仅正奏名进士即达43000人之多,远远超过了前后各代。当时的135 位宰相中,90%以上是通过科举途径获得出身。 |

材料一 两税法推行后,有人批评说:每州各取大历中一年科率钱谷数最多者,便为两税定额,此乃采非法之权令以为经制,总无名之暴赋以立恒规。

——陆贽(身为宰相)《翰苑集》卷 22《中书奏议·均节赋税恤百姓第一条》

国家定两税,本意在忧人。厥初防其淫,明敕内外臣:税外加一物,皆以枉法论。奈何岁月久,贪吏得因循,浚我以求宠,敛索无冬春。织绢未成匹,缫丝未盈斤,里胥迫我纳, 不许暂逡巡……昨日输残税,因窥官库门。缯帛如山积,丝絮似云屯,号为羡余物,随月献至尊。夺我身上暖,买尔眼前恩,进入琼林库,岁久化为尘。

——《白居易集》卷 2《重赋》

材料二 今天看来,杨炎创行的两税法的确有着界标性的意义:

其一,征收对象面扩大了。即使不增加每户每亩的税额,国家的收入也会增加,这便从大背景上减缓了中下层平民的税役负担。

其二,更主要的,是改变了租庸调征收以人丁为本的方式,实行以土地为依据征税的新方法。地税是履亩而税,户税虽然按户征派,但分户等高下,户等又依据资产主要是王地多少来划分,事实上也是依据地亩而征;分夏、秋两次征收,以适应当时大部分地区普及二作制的情况,也反映出两税与地亩的密切关系。这个变化是由于均田制崩波后各民户土地占有不均,并且悬殊越来越大的实际情况导致的,杨炎的主观目的是保证税收的顺利实现,在客观上却有着积极的意义。这不仅仅是因为科税由人丁转向地亩间接地松弛了官府对人丁的人身控制,也不仅仅是因为改变了以往各民户占有土地数量不同而租调无差别地征收的弊病, 使中下层农民减轻了负担,使税收趋向合理化,这只是对当时的积极作用;更应看到的是, 按地亩征税顺应了税制发展的历史趋势,结束了汉末以来赋役制度的混乱状态,并为宋代以后的税制理顺了方向。

——曹大为、赵世瑜等《中国大通史》

阅读材料,谈谈你对两税法不同看法的认识?(逻辑清晰,史论充分)

材料 中国古代历史朝代简表

| 朝代 | 时间 | 朝代 | 时间 |

| 夏 | 约前2070~约前1600年 | 南朝 | 420~589年 |

| 商 | 约前1600~前1046年 | 北朝 | 439~581年 |

| 西周 | 前1046~前771年 | 隋 | 581~618年 |

| 春秋 | 前770~前476年 | 唐 | 618~907年 |

| 战国 | 前475~前221年 | 五代十国 | 907~960年 |

| 秦 | 前221年~前207年 | 辽 | 917~1125年 |

| 汉西汉 | 前202~9年 | 北宋 | 960~1127 |

| 东汉 | 25~220年 | 西夏 | 1038~1227年 |

| 三国魏 | 220~266年 | 南宋 | 1127~1276年 |

| 蜀 | 221~263年 | 金 | 1115~1234年 |

| 昊 | 222~280年 | 元 | 1271~1368年 |

| 晋。西晋 | 266~316年 | 明 | 1368~1644年 |

| 东晋 | 317~420年 | 清前期 | 1636~1840年 |

上表呈现了中国古代国家分裂与统一的历史迹象,反映出分统演化的某些特征或变化趋势,结合上表和所学知识,提炼某种演化特征或变化趋势,进行论证并评析。(要求:观点正确,论证充分,史实准确,评析全面,表述清晰。)

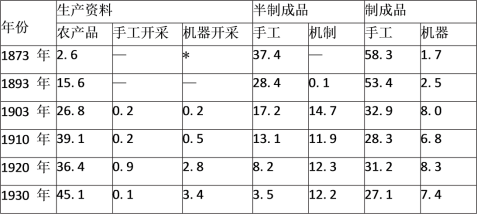

材料 下表反映了1873~1930年中国出口货物分类比重变化(单位%)

——严中平《中国近代经济史统计资料选辑》

根据材料,指出某类出口货物的变化趋势,并作出合理解释。

材料 从秦汉至晚清二千多年间,中国政治、经济、文化、社会等领域各有大致不变的方面,但就总的趋势而言,这些方面又并非没有变化。例如,男耕女织的小农经济维持不变,但土地私有日益发展,农业生产水平不断提高。这些变化是平和的、渐进的和累积的,从变化迅速的现时代或短时段的眼光看,社会不免呈“停滞”或“缓进”之象,但它的内部实在又酝酿并产生了相当的变化。

——改编自何怀宏《选举社会及其终结》

结合所学知识,就中国古代历史某一方面的“变与不变”加以阐述。(要求:自拟标题,史论结合,论证充分,逻辑严密,阐述时不能抄写材料所举事例。)