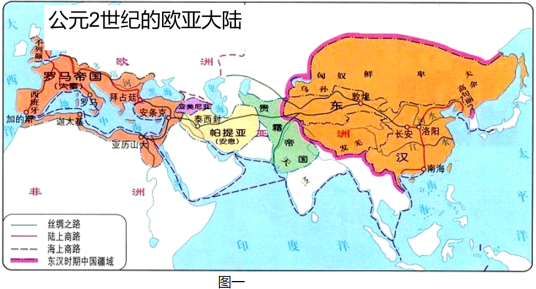

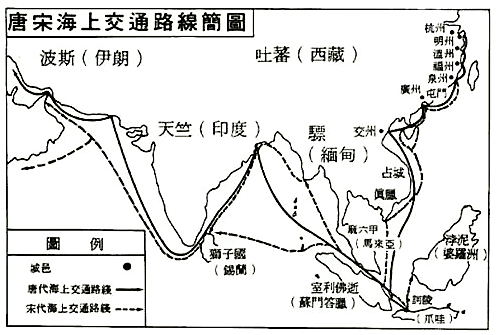

阅读上图,以中国古代对外贸易的发展为视角,结合所学知识,对上述地图所蕴含的历史信息进行解读。【解读要求:是什么?(内容)充分提取信息:为什么?(背景)解释和分析原因:怎么样?(影响)分析和归纳影响。】

(1)下列①~④体现了几个国家某阶段工业化的主要特点,请参照示范,将序号代表的国家在下方《一带一路》中的相应位置标示出来。

示范:德国⑤国家统一推动工业化进程

①初步建立了民族工业,但未实现民族独立

②回归传统,拒绝工业发展,排斥西方文明

③改革保留大量封建残余,工业化进程缓慢

④民族独立后,用国家干预的方式发展工业

(2)围绕工业化的主题,从背景、措施和结果等三方面说明日本是如何实现社会转型的?

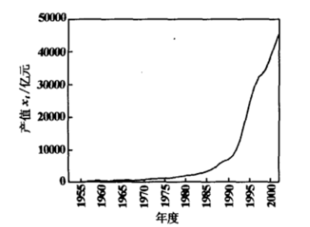

以下材料摘编自《我国国内工业总产值动态分析》《中国近代化历程》

材料一 《1952—2002年中国工业总产值变化曲线》图

材料二 新中国成立以后,工业化的启动从资本主义工业化的启动阶段转变为社会主义工业化的启动阶段,使中国的工业化进程跨入了新阶段。1952年至1978年,我国工业总产值年均增长率为13.5%。其中,1967年至1976年,工业总产值年均增长率为8.5%,农业总产值年均增长率为3.3%。到1978年,工业总产值在工农业总产值中的比重增长到75.2%(1949年仅占17%)。20世纪末提前实现工业总产值翻两番。进入21世纪,中国工业快速稳定发展。

(3)有人以“改道与腾飞”来描述新中国成立后工业化道路的特征。结合以上材料和所学,选择“改道”或“腾飞”其中一个特征加以解读。

本题要求:题目完整,理解准确,解释清晰,史论结合。

题目:新中国

| 理解准确 | |

解释清晰 |

材料一 中国一直以“天朝”自居,从来不把世界上的其它国家当作是国家……中英鸦片战争已经打两年了,道光帝居然问大臣这样的问题:英吉利到底在何方向?女王有无婚配?和俄罗斯是否接壤?与新疆有无旱路可通。可笑不?没有国家观念,又何来国旗一说?“亚罗号事件”是第二次鸦片战争的导火索。这个事件起因就是“华船冒挂洋旗”,和国旗有关。1862年又发生了一起中英水兵斗殴事件。在交步过程中,占尽便宜的英国人硬说船只没有挂国旗,不知道那是中国兵船,拒不负责。恭亲王奕䜣痛定思痛,考虑制定一面旗帜。在曾国藩的建议下,选定三角龙旗。但这并不是国旗,真正国旗的诞生,是在1888年。当时参与过很多外交活动的李鸿章,深感“无旗可挂”的尴尬,于是奏请慈禧太后,选定四角龙旗。《北洋海军章程》中第一次在官万文件中出现了“国旗”这一概念。

—摘自冯玄一《中英水兵斗殴事件,逼出中国历史上第一面国旗》

(1)为什么在清朝前期没有国旗,哪些因素推动了清朝后期制定国旗?

材料二1843年中国第一批被迫开放的通商口岸正式形成…….到1894年通商口岸共有34个。甲午战争后,列强又通过一系列不平等条约增开通商口岸40余处……19世纪末清政府面临严重的经济危机,一些官僚认为自开一些口岸是增加财政收入的重要途径。自1898年到民国年间自开通商口岸达30多处……(至此)可供外国人贸易的口岸达到110个。除极少数由于种种原因未能发展起来,绝大多数后来都发展成为我国的经济重点和主要城市。

(2)归纳通商口岸发展的趋势,分析通商口岸带来的主要影响。

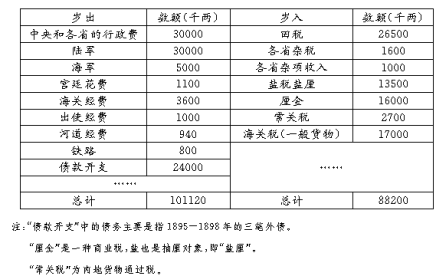

材料三1901年为确定《辛丑条约》的赔款数额,总税务司赫德向列强提供了清潮财政报告,其中收支状况表如下:

(3)结合所学知识,以“从财政收支看清末政治经济状况”为主题,解读材料三。要求:提取信息充分(不同角度的信息至少4条)总结和归纳准确、完整解释和分析逻辑清晰。

材料一 据《周礼》记载,在两千多年前,官方规定的跪拜礼仪就有九种不同的名目:稽首、顿首、空首、振动、吉拜、凶拜、奇拜、褒拜、肃拜。但是,这么多种类的跪拜礼仪并不是任何人可以自由选择、任意取之而用的。比方说,“空首”是头不至地的跪拜,最为方便,恭敬程度也就最低,成为君长对臣下的致意之用;头至地立即抬起为“顿首”,恭敬度就高些;而头至地还要稍作停留为“稽首”,恭敬程度最高,用作臣下对君上表达尊敬的礼节等等。在吃饭和喝酒的时候,无论是长辈为其夹菜还是递酒,都要先行跪拜才能品尝。

——摘编自韩鼎赢《传统长幼相见礼仪的终结与现代重建》

(1)依据材料,概括西周时期跪拜礼的特点。

材料二 1793 年,英王特使马戛尔尼来华,在谒见皇帝的礼仪上被中方要求其像藩属国一样三跪九叩,马戛尔尼表示可以像觐见自己国王那样行礼,这个答复使乾隆断然拒绝接见该使团。后来,马戛尔尼向乾隆施行的礼仪应该就是“长跪请安”的旗礼形式。同治十二年(1873 年),总理衙门与各国公使商定的《觐见礼单》中表明公使的觐见礼仪为五鞠躬。但是“此次觐见的礼仪规定被强调是一次清帝因各国需呈递国书而准许的特殊优待礼节,仅是一次特例而已,各国使臣以后不得援引为惯例,再行渎请”。

1891年,光绪皇帝接见六国公使。据晚清重臣荣庆记载,“总理衙门带使臣一员及翻译一员入,两大臣带引于前,自东门入,去帽一鞠躬,十二步二鞠躬,至主位三鞠躬,呈国书。”此次的觐见没有再像同治十二年一样进行几个月之久的礼仪交涉,而是作为无需商议的惯例来照行了。

——摘编自韩鼎赢《传统长幼相见礼仪的终结与现代重建》

(2)依据材料二并结合所学,解读清朝时期外国使节觐见礼仪的发展变化。要求:提取信息充分;总结和归纳准确、完整;解释和分析逻辑清晰。

材料三 1916年6月6日,中华民国大总统袁世凯去世,6月8日,国务院出台《丧礼大纲》八条,规定“凡官署营舰、海关下半旗,官吏停宴会、缠臂纱……民间辍乐七日,出殡日鸣炮百一响,京校辍课”。经大总统黎元洪与国务院商议后,决定葬礼“参酌中外典章”,中国礼典方面“只可酌采皇帝葬礼斟酌损益”,“其外国礼典则拟搜集德、美两国大总统国及各国元首之国葬礼互相参酌而成”。对此社会舆论极为愤懑,有人认为袁世凯“几如大行皇帝之丧礼”,诚为“民国之怪现象”。有人告诫议定袁氏丧仪诸人“勿忘项城(袁世凯)之死非于洪宪元年”,而是“中华民国五年六月六日”;将来“引项城灵柩出新华门者”,乃是“两行五色灿烂之共和国旗”。

——摘编自李斯涵《民国第一部〈国葬法〉的颁行与民初丧葬礼仪的变革》

(3)你如何看待材料三中关于袁世凯葬礼的不同主张?请自拟论题,并结合史实加以论证。

要求:观点明确,史实充分,史论结合,逻辑清晰。

李鸿章建立的上海机器织布局,是中国首家机器棉纺织工厂。当时洋布进口不断增长,(1872年的1224万匹增到1890年的1556万匹)郑观应为此提出:“筹一暗收利权之策,则莫如加洋布税,设洋布厂”,李鸿章指派他筹建织布局,郑提请“给十五年或十年之限,饬行通商各口,无论华人洋人均不得限内另自纺织……后患庶几可免矣”。结果李鸿章给予了十年专利权。上海机器织布局历经十余年几次筹资失败,最终在1889年开工,年产24万匹布。其优厚的利润,吸引了许多华商酝酿建厂,由于织布局十年专利,在上海也仅有少数以织布局分局等形式建立。1893年织布局毁于火灾,第二年李鸿章下令在原址建立华盛纺织总厂,但不久上海“洋厂林立,华厂独受其挤”,1900年变卖他人。

(1)结合历史背景,解读从上海机器织布局到华盛纺织总厂的变化历程。要求:提取信息充分;总结和归纳准确、完整;解释和分析逻辑清晰。

上海之最

| 1862年,上海建立了第一所外语学校—“广方言馆” |

| 1866年,方举赞在上海创办发昌机器厂,一般认为这是中国第一家民族资本主义企业 |

| 1900年,上海城市人口超过100万,跃居全国第一 |

| 1903年,东大陆图书译印局建立,印行的《黄帝魂》一书,收罗了当时上海各报刊发表的革命论著,成为当时全国流传最为广泛的革命宣传品 |

| 1919年6月3日,上海爆发了中国工人第一次大规模的政治罢工 |

| 1923年,奥斯邦广播电台开播,这不仅是上海,也是中国第一家无线电台 |

(2)以“上海变迁与近代化”为题,从上表中选择恰当的材料进行论述。

建国以来上海成为中国对外交往的重要窗口,在这里发生了许多重大的外交活动:1972年签署《中美联合公报》,2001年举办亚太经合组织第九次领导人非正式会议,同年中国与俄罗斯、哈萨克斯坦等六国签署《上海合作组织成立宣言》。

(3)从上述三个外交活动,说明中国外交事业的变化。

材料一 唐制,中书舍人拟稿,然后再由中书令或中书侍郎就此许多初稿中选定一稿,或加补充修润,成为正式诏书,然后再呈送皇帝画一敕字。经画敕后,即成为皇帝的命令,然后行达门下省。……若门下省反对此项诏书,即将原诏书批注送还,称为“涂归”。……涂归亦称“封驳”“封还”“驳还”等,其意义略相同。……若以今日惯语说之,门下省所掌是一种副署权。每一命令,必须门下省副署,始得发生正式效能。如门下省不同意副署,中书命令便不得行下。诏敕自中书定旨门下复审手续完成后,即送尚书省执行。

——钱穆《中国历代政治得失》

材料二 设“通判州军事”一至二员,与知州同领州事,裁处兵民、钱谷、户口、赋役、狱讼等。各州公文,知州须与通判一起签押方能生效。通判还有权监督和向朝廷推荐本州的官员。知州不法,通判可奏告朝廷。 ——白钢《中国政治制度史·宋史》

材料三 第五章 国务员

第四十三条 国务总理及各部总长均称为国务员。

第四十四条 国务员辅佐临时大总统负其责任。

第四十五条 国务员于临时大总统提出法律案公布法律及发布命令时须副署之。

——《中华民国临时约法》

以副署权与专制政治的关系为视角,结合所学,对以上三则材料所蕴含的历史信息进行解读。(要求:提取信息充分;总结和归纳准确、完整;解释和分析逻辑清晰。)

材料一 英国改革运动从1760年开始,出现了几次群众运动高潮。第一次高潮出现在法国大革命时期,法国大革命影响英国,激发了下层人民的政治热情。当时普莱斯(新教牧师)在参加“光荣革命纪念协会”的庆祝活动时说:“光荣革命最重要的遗产是人民有权选择自己的政府,并可以随时撤换它。”经多次群众运动,1831年,辉格党在下院公布方案,提出把议席分配给人口众多的城镇,主要是工业城镇,扩大选举权,实行财产资格限制等。1832年4月,辉格党法案第三次在下院通过,6月由国王签署,正式生效。改革使中等阶级多数获得了选举权,并没有造成大的体制改革,其意义在于它表明制度变革是可以进行。

——摘编自钱乘旦、许洁明《英国通史》

(1)阅读材料一,结合所学,分析1832年英国议会改革的成效。

材料二 如图是《解放日报》最早刊登的商业广告图片。

1979年1月28日,《解放日报》成为中国第一家刊登商业广告的党报。它的“全国第一”还有:1979年8月12日,第一家刊登“社会新闻”的报纸(非正面新闻:上海一辆26路无轨电车翻车,造成很多乘客受伤);1980年1月,第一家创办文摘类报纸《报刊文摘》;1989年1月21日,第一家把美国总统(布什)的就职演说作为头版头条的报纸;1992年1月4日,第一家出版彩色版周末的报纸;1993年1月1日,第一家以半个版面刊登股票和期货市场行情的报纸。移动互联网兴起后,《解放日报》是全国第一家“全员转型”的省级党报——全部记者第一发稿都发到新媒体平台“上观新闻”APP,成为第一个摸石头过河的人。

——摘编自《你知道当年在报纸登个广告有多难吗?》

(2)对《解放日报》所出现的众多“第一”进行解读。(要求:提取信息充分,观点准确,史实正确,史论结合,逻辑清晰)

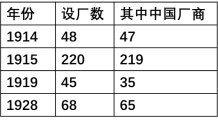

天津设厂数量统计表

结合所学,从天津设厂数量变化的角度对表格进行解读。要求:提取信息充分;总结归纳准确、完整;解释和分析逻辑清晰。

回首一百多年以前的中国,我们想象中的中国女性裹着小脚,受“女子无才便是德”的道德规范羁绊而闭守家中。

梁启超认为,女性强弱和国家强弱成正比。女性不是天生衰弱,其衰弱是由于缠足和不受教育这两点。他批判女性缠足,极力主张女子受教育的必要性。1900年《清议报》登载了日本的《男女交际论》,“女权”一词在中国首次出现。从清末到民初,“女权”到处传播。女性论者认为她们也拥有“人权”,重点是女性如何贡献国家,主张“尽与男子一样的义务”,“摸索新角色”,“拒绝做女国民”。

1911年辛亥革命后,“女权”的讨论汇聚到是否应该拥有参政权。

1949年中华人民共和国成立后,男女平等原则被写进宪法。现代中国女性因积极参与社会活动,就业率高而受世界瞩目。按2000年的人口普查,中国女性占全国就业者的45.3%。

——摘编自(日)须藤瑞代《中国“女权”概念的变迁》

依据材料和所学,解读中国历史上女性地位的变迁。(要求:观点正确,史实充分,史论结合,逻辑清晰)

材料 1874年法国传教士在上海徐家汇建立了观测台,19世纪80年代这一观测台利用上海法租界内的信号塔开始报告正午时刻,为外国船只服务。这一时间标准被称为“海岸时”。19世纪末20世纪初,列强控制下的清朝海关采用“海岸时”,使用的是东经120°的时刻。此后“海岸时”逐渐被铁路、航运、邮政、电报等行业采用,并延及京奉等铁路沿线和长江流域。1918年,北洋政府将全国划分为5个时区,1927年将北京时定为标准时。1929年国民政府以南京时为标准时,每天通过电报和广播发布;上海、天津、南京、北平等地的车站、码头、银行、机关及市区街道多设标准钟。与此同时,汽笛、午炮或寺庙的钟声等报时方式仍在使用。中华人民共和国成立后将东八区区时定为北京时间。

依据材料并结合所学,解读从“海岸时”到北京时间在近现代中国的变化历程。要求:提取信息充分;总结和归纳准确、完整;解释和分析逻辑清晰。