材料一:(董仲舒向汉武帝说)“诸不在六艺之科、孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。邪辟之说灭息,然后统纪可一,而法度可明,民知所从矣。

——《汉书·董仲舒传》

材料二:梁启超《西学书目表》(1896年)

上卷:“西学”诸书 | 算学、重学、电学、化学、声学、光学、地学、全体学、动植物学、医学、图学 |

中卷:“西政”诸书 | 史志、官制、学制、法律、农政、矿政、工政、商政、兵政、船政 |

下卷:杂类之书 | 游记、报章、格致 |

(1)依据材料一,概括董仲舒所提出的建议。并结合所学分析其提出这一建议的目的。

(2)材料二中“上卷”诸书的传播对促进近代中国社会发展有何积极影响?“中卷”诸书较之“上卷”有哪些新的特点?

(3)综合上述内容,谈谈思想发展与社会变革之间的关系。

材料一 朝贡外交是中国古代王朝特有的一种外交体系……自商周以来,中原王朝都一直认为自己居天人之中,是“天朝上国”,凡要与中原王朝建立关系、展开外交者,必须以朝贡方式进行。到了清朝,造就万邦来朝、八方来仪的盛世,并没有其他帝国那种军事的、经济的功利要求。……中国近代(1840—1919)外交转型是中西方文化碰撞的结果,它不是基于晚清社会内部新因素产生与发展的刺激而做出的主动反应,而是晚清政府所做出的被动对策。这个特点决定了中国近代外交转型的发展过程,就是如何处理中国传统外交观念和西方近代外交现念与制度之间关系的过程。尽管晚清外交转型没有能够指导晚清外交奏响胜利的旋律,但在西方近代外交理念与制度的挑战下,在中国形成的近代外交思想还是有着重要的历史地位和价值,这就是:它在一定程度上促使中国步入近代化轨道……

——根据李敏《试论中国近代外交的转型》等文章改编

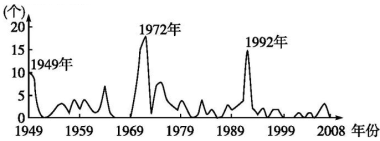

材料二 中华人民共和国六十年的外交历程,就是冲破各种阻力走向世界,与各种不同类型国家逐步建立友好合作关系的历史.

中华人民共和国成立以来,形成了1949年、1972年和1992年三次与外国建交的高峰(见上图),到20世纪90年代后期,中国外交开始转型,其核心是由普通外交转变为大国外交,由弱势外交转变为强势外交,由消极被动外交转变为积极主动外交。

(1)根据材料一,概括中国古代朝贡外交的特点。结合所学知识评析中国近代外交转型的历史影响。

(2)根据材料二并结合所学知识回答。请分析形成1972年建交高峰的国内外因素,并谈谈你对当今中国的外交转型有何建议。

材料一1985年出土于江苏扬州市郊的西汉墓漆画《彩绘鸟兽云气图》,画面以云纹为主,其中所绘飞禽、走兽,风格写实。云纹飞扬流畅,被有动感和动势,描绘了象征天体的云气将墓主人引升天国的场景,是“天地相承,气感相应”的表征。洛阳老城西北烧沟发掘出土的西汉晚期墓室壁画《二桃杀三士》,典故出自《晏子春秋.内篇谏下》,描写春秋齐国的三位开国武将田开疆、公孙接、古冶于,居功自傲,成为齐景公的心腹之患。宰相晏婴设计在盘中放置二桃,让三人论功取桃。田开疆和公孙接自恃功高,先后取去盘中之桃,古冶于大怒,摆出自己的救驾之功,逼迫二人还桃于盘。田与公孙自愧贪功抢桃而不知礼让,遂拔剑自刎。古冶于见状,退也提剑自刎。

——-摘编自许文菲《略论汉代绘蹑与两汉哲学思想》

材料二唐代著名画家阎立本所作《步辇图》,被看作唐代人物画的典范。描绘的是唐太宗李世民接见吐蕃使臣禄东赞的情景。作品典雅绚丽,画面正中的典礼官身着红袍,既不过于突兀,又不违礼法。在人物刻画上,禄东赞诚挚谦恭,持重有礼,太宗在宫女的映衬下更显伟岸庄重,端肃平和,一代明君的风范与威仪展现得淋漓尽致。

——摘编自何禹珩《步辇图》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出材料中汉代绘画呈现出的特点及蕴含的具体思想。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明作品创作的背景及蕴含的思想。

材料 中国古代行政区划的置废分合有许多种复杂的类型。置是设置,新政区的设置常在新开辟的领土上或在原有版图内的空白地区。分即分置,有许多新政区是从原有政区中分置或析置而来,基本上有两种,一是由一个政区分成两个或若干个新政区,另一种是由若干政区各划出一部分地域,组成一个新政区。废就是撤销已有的政区,也称罢或省,撤销政区有时是领土的放弃,有时是将该政区的领域划入其他政区。合,指政区的合并,在大多数情况下,撤销政区的同时意味着并入其他政区,所以并省(或省并)两字常常连用。并入其他政区的情况就称为合。两千年间,行政区划的置废分合过程是不断发生的,不但无年不有,几至无月不有。不过同时设置许多政区的现象不多,而一次并省大量政区的情况却是常有之事。

在南北不同的地域中,政区幅员的减小速率是不一样的,南方政区幅员的减小速度要快得多,与之相应,南方的政区分布也就越来越密。

——摘编自周振鹤著《中国地方行政制度史》

(1)根据材料并结合所学知识,概括中国古代地方行政区划“置废分合”的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,简析中国古代南方政区分布越来越密的原因。

材料一 “……臣等谨与博士议曰:古有天皇,有地皇,有泰皇,泰皇最贵。臣等昧死上尊号,王为‘泰皇’.命为‘制’,令为‘诏’,天子自称曰‘朕’。”王曰:“去‘泰’著‘皇’,采上古‘帝’位号,号曰:‘皇帝’.他如议。”制曰:“可。”

材料二 始皇为人……专任狱吏……上乐以刑杀为威……天下之事无小大皆决于上,上至以衡石量书,日夜有呈,不中呈不得休息。

材料三 廷尉李斯议曰:“周文武所封子弟同姓甚众,然后属疏远,相攻击如仇雠,诸侯更相诛伐,周天子弗能禁止……”始皇曰:“……赖宗庙,天下初定,又复立国,是树兵也……”分天下以为三十六郡,郡置守、尉、监。

——以上均引自《史记》

材料四 “寡人以眇眇之身,兴兵诛暴乱,欶宗庙之灵,六王咸伏其辜,天下大定。今名号不更,无以称成功,传后世……朕为始皇帝。后世以数计,二世三世至于万世,传之无穷。”

——《史记》

(1)材料一中的“王”指的是谁?他主张“议帝号”的主要目的是什么?

(2)材料二中,体现了“始皇帝”怎样的治国之道?

(3)材料三讨论了哪两种制度?结果如何?

(4)综合三则材料,概括指出中央集权制度有何突出特点?

(5)结合材料四,根据所学知识回答秦始皇建立的皇帝制度有何特点?秦朝中央政权的基本结构是什么?

材料一 中国古代的文化自觉,同样表现为“人的自觉”,有时也被称之为“人文主义”或“人本主义”。无论是孔孟学说还是程朱理学,儒家文化始终执着于强调人之为人的道德性。同时,它对道德性的强调以维持社会的秩序为出发点和归宿,对不同身份的人有不同的道德要求,这便使其所强调的道德限定在伦理道德的范畴。儒家文化在晚明时期发生了裂变与分化。李贽发挥王艮的“百姓日用即道”的思想,提出穿衣吃饭即人伦物理。对自然人性的肯定,着眼于“我”之真实;对个性意识的推崇,侧重于“我”之独立,二者共同体现出晚明人文精神的“人”不再是儒家文化中伦理型的人。但这股人文主义思潮并未掀起类似西方文艺复兴那样深入持久的文化运动,它只作为儒家主流文化的一股逆流在中国文化史中昙花一现。

——摘编自孙桂丽《对中国古代主流人文精神的反叛-浅谈晚明人文主义思潮对“人”的发现》

材料二 近代中国的文化自觉发展可以追溯到1840年。自幼学习儒家经典的洪秀全在偶然接触基督教的小册子《劝世良言》后,在基督教义的基础上,融入儒家思想文化中的“大同思想”;而洋务派提出的“中体西用”是对儒家“经世致用”思想的延续和发展;改良派在认识中国传统思想文化基础上,自觉学习西方思想文化,主张采用西方君主立宪制;19世纪末,革命派以中西思想文化融合创新中提出的“民族主义、民权主义、民生主义”为文化精神的旗帜;进入20世纪后,不同政治派别思想家无不把文化作为民族自觉自立的要素。新文化运动中,陈独秀、李大钊等人用“民主”“科学”大旗猛烈冲击中国的封建思想文化,动摇了封建思想的统治地位。中国共产党的革命文化则是在优秀传统文化与马克思主义融合创新中自我创建和自我发展的过程。

——摘编自杨正军《“文化自觉”视野下近代中国思想文化的变迁与转型》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出晚明时期中国文化自觉发生的变化,并分析出现变化的原因。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,概括近代中国“文化自觉”发展的特点及其对中国社会的影响。

材料一

清朝是中国古代疆域的定型和近现代疆域变迁的发端时期。康乾时期,清朝在边疆地区“从俗从宜,各安其俗”的同时,不断加强管理力度,边疆地区得到了有效治理。1683年,台湾郑氏向清军投降。清朝在台湾设府,隶属福建省。康熙时期,清军围攻侵占雅克萨的俄军。1689年,中俄两国签订《尼布楚条约),从法律上明确了中俄东段的边界走向。清朝在蒙古族地区设立盟旗制度,任命蒙古王公为盟长、旗长。从1727年起,清朝开始派遣驻藏大臣,代表朝廷与达赖、班禅共同治理西藏,并颁布法律,明确清朝中央政府对西藏地方的管辖权。清朝还专设理藩院掌管蒙古族、藏族等民族事务。

——《中外历史纲要》

材料二19世纪70年代以后,西方列强扩大了对中国的侵略。西北方向,英、俄入侵新疆、西藏;东南方向,美、日先后企图侵占台湾;西南方向,法国的侵略战火从越南蔓延到了中国本土,中国面临被瓜分的威胁。严峻形式促使清政府必须改变传统的治边理念和对边疆的统治方式。经过多年准备,184年清廷任命刘锦棠为甘肃新疆巡扰,标志着新疆维吾尔自治区正式建立。1887年台湾建省,全省共设3府、11县,省会置于台北。1907年,清廷下诏置奉天、吉林、黑龙江三巡抚,东北三省正式建立。通过边疆建省,中国传统的边疆意识和边疆政策发生了根本变化,国家主权在边疆地区得到更确实的体现。

——《“大一统”中国的重新塑造:近代边疆危机与建省改制》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出清代前期边疆治理的特点?分析清朝前期边疆治理的历史意义?

(2)根据材料二,概括晚清时期边疆治理有何变化?结合所学知识,简析晚清边疆治理变化的时代背景?

材料 抗战胜利后,召开政治协商会议与成立民主联合政府是同时提出的,最早名称就是中共所主张召开的各党派国事会议。然而,蒋介石对此却声称"党派会议等于分赃会议,组织联合政府无异于推翻政府。"中共在重庆谈判中主动就此作出让步,希望能够"在国共两党谈判有结果时,召开有各党各派和无党派人士代表参加的政治会议",并在会议名称上接受国民党的建议,同意定名为"政治协商会议"。最终,双方就政治协商会议问题达成初步协议。

1949年中共"五一"口号发布后,各民主党派和无党派民主人士应中共之邀,相继进入解放区,就召开新政协诸问题深入交换意见,并达成初步共识。在此基础上,在短短三个月内,中共与各民主党派和无党派民主人士就完成了政治协商会议的筹备工作。新政协开幕后,无论大会发言还是小组讨论,都充分体现了中共与各民主党派和无党派民主人士之间团结合作的新型关系与作风。对此,周恩来指出:"新民主的特点就在此,不是只重形式,只重多数与少数。凡是重大的议案提出来总是事先有协商的,协商这两个字非常好,就包括这个新民主的精神。"

—摘编自秦立海《民主联合政府与政治协商会议——1944~1949年中国政治发展演变述论》

(1)根据材料并结合所学知识,说明抗战胜利后至新中国成立初期政治协商方式发生的变化及其原因。

(2)根据材料并结合所学知识,概括新中国成立后新型政治协商模式形成的意义。

材料— 南浔在南宋时立为镇,到清朝乾隆时已是"烟火万家,商贾云集"的巨镇,有诗云"南浔贾客舟中市,西寨人家水上耕"。松江、嘉定、太仓一带,是棉花的产地,棉纺织业发达,而苏州、湖州的一些市镇则与丝织业发生密切联系。如南浔是湖丝的著名产地,吴江的盛泽、黄溪都以丝织品著称全国。吴江的屯村镇自明代以来即为冶铁业发达的市镇,嘉靖时"居民数百家,铁工过半",产品有农器、厨器还有兵器等。这些市镇人烟稠密,街道繁盛,市场繁荣,手工业、商业都很发达,且为各地商贾所集,进行大宗交易。例如苏州元和县的唯亭镇离城三十里,地处娄江上,为太仓、昆山、松江、崇明必经之要道。自明季以后至清道光年间,"人烟稠密,比屋万家",是一个手工业发达的工商业巨镇。一些富商巨贾在经营得利后大购土地,进一步推动了这些市镇的发展。如乾隆年间歙人程永洪,"善于商贾,贸易豫章数十年。又建业于浙江兰溪,置田产,家道日渐蒸蒸";道光年间祁门人倪炳经,"少承父业,窑栈云连,畎亩鳞接"。

—摘编自何荣昌《明清时期江南市镇的发展》

材料二 江苏太仓所处的苏州地区是乡镇企业的发祥地,当地的农民在改革开放初期,采用"离土不离乡、进厂不进城"的方式,走出了一条具有中国特色的以乡镇企业为龙头的农村工业化、就地城镇化的道路,即"苏南模式"。1996年,太仓的乡镇企业开始改革,打破了"集体经营""行政推动"等传统框架,大力发展外向型经济、混合型经济、个体私营经济,目前已形成集体企业(主要是股份制、股份合作制企业)、三资企业、私营个体企业"三足鼎立"之势。乡镇企业转制后所有制结构调整基本到位,促进了多种经济的共同发展,带来投资主体的多元化。改制后的乡镇企业,从原来主要接受上海在人才、技术方面的辐射,到现在接受的辐射无论是地域、范畴还是程度,均有了更大的拓展和提高。为了解决乡镇企业分散布局的现状,太仓市在积极建设开发区的同时,开始有意识地在小城镇开辟一批工业小区,搞好配套基础性设施建设。至2006年底,全市拥有私营企业6267家、个体工商户20873户,太仓市私营个体经济已发展成为全市经济的半壁江山。

——摘编自孟秀红《长江三角洲地区小城镇发展的动力机制研究》

(1)根据材料一,概括明清时期江南市镇经济发展的特点,并结合所学知识说明这一时期江南繁荣的市镇工商业未能推动社会转型的原因。(2)根据材料二,指出20世纪90年代后苏南乡镇经济的变化,并结合所学知识简析发生这种变化的原因。

材料一 中国明清江南工业是“超轻结构”,纺织业是明清江南工业中最大的部门,在对整个江南地区棉布产量的估算中,“明后期江南的棉布产量为5000万匹,清中期为10000万匹”。斜身式花机的出现大大改进了织机的性能,提高了产品的质量,增强了工人操作的精确度,发展了纹络花样等工艺,此外棉布的染色技术也有提高。在棉纺织业中最重要的分工为织和纺两大工序的分离,手工业生产与农业的分离,家庭内部的分工。江南的松江、苏州、无锡发展为棉纺织基地。

——摘编自李伯重《江南的近代化》

材料二 十九世纪中叶,西方资本主义以炮舰打开了中国的大门。此后,中国于十九世纪后半期创建新式工业。当时,西方拼命地向中国推销纺织品和鸦片,而中国人向西方寻求的却是如当时洋务派所说的“机船矿路”。“机”主要指兵器,“船”主要指战船,“矿”主要指煤矿,“路”指铁路。为了制造“机”“船”,修筑铁路,钢铁的生产也突出出来。这些基础产业和基础设施都是追赶时代的。可以说,洋务运动的倡导者——从封建统治集团分化出来的开明派部分地捕捉到时代脉搏。认识到这些基础产业和设施对中国“求强”“求富”的重要意义。

——摘编自董志凯《从“机船矿路”到“瓶颈产业”——中国百年投资结构之联想》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括江南早期工业化的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,归纳中国近代化兴起的时代背景及这一时期中国工业化发展的特点。