| A.有是理便有是气,但理是本 | B.一念发动处,便即是行了 |

| C.保天下者,匹夫之贱与有贵焉耳矣 | D.动而趋行者动,动而赴止者静 |

材料一 整个中国是一个“天下”,“天下”没有边,也没有边界,只有向远处扩散而逐渐淡化的影响力。而且,这种影响力不一定是统治的权力,而是通过文化交融而构成的一个新文化,其中包含了各种地方文化。将各种地方文化吸纳入中原文化,使“天下”的文化多元而渐变,共存而不排他。这样一个核心,加上其放射的影响力,终于形成了“后世”的中国。

——摘编自许倬云《说中国》

材料二 “有亡国,有亡天下。亡国与亡天下奚辨?曰:易姓改号,谓之亡国;仁义充塞(仁义得不到发扬),而至于率兽食人,人将相食,谓之亡天下……保天下者,匹夫之贱与有责焉耳。”“自天下为家,各亲其亲,各子其子,而人之有私,固情之所不能免矣,故先王弗(不)为之禁。非惟弗禁,且从(顺应)而恤之(体恤百姓的私情)。……合天下之私以成天下之公,此所以为王政也。”

——顾炎武《日知录》

(1)根据材料一并结合春秋战国至秦汉时期的相关内容,归纳“‘天下’的文化多元而渐变”的主要原因。

(2)依据材料二,概括顾炎武“天下观”的核心内涵,并结合所学知识,分析其时代价值。

| A.用礼和法强化封建统治 | B.礼法结合以保障民生 |

| C.强调“君舟民水”关系 | D.礼法对立,只取其一 |

材料一 1866年,出使英俄的公使曾纪泽在伦敦《亚洲季刊》上发表《中国先睡后醒论》。该文针对“欧洲人遽谓中国即一陵夷衰微终至败亡之国”,指出“愚以为中国不过似人酣睡,固非垂毙也”。曾纪泽谈到“中国先睡后醒”,但并未提到“睡狮”。1899年,梁启超发表《自由书·动物谈》,提到:“吾昔游伦敦博物院,有人制之怪物焉,状若狮子,然偃卧无生动气。或语余曰:子无轻视此物,其内有机焉,一拨捩之,则张牙舞爪,以搏以噬,千人之力,未之敌也。余询其名,其人曰:英语谓之佛兰金仙,昔支那公使曾侯纪泽,译其名之睡狮,又谓之先睡后醒之巨物。……·梁启超历历备闻其言,默然以思,愀然以悲,瞿然以兴,曰:呜呼!是可以为我四万万人告矣。”

材料二

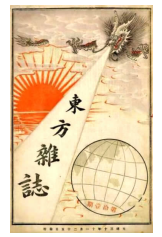

到20世纪初,“睡狮”、“醒狮”之说开始广为流行。1902年,蔡元培等组织明强学社,发表广告称:“今者欧美各国已由民族主义之熟达,而进于民族帝国主义。我国睡狮不觉,尚未进入民族主义之时代”。1903年,邹容在《革命军》中说:“天清地白,霹雳一声,惊数千年之睡狮而起舞,是在革命,是在独立。”1904年,《东方杂志》第一期封面图案,把雄狮的形象特征结合在了龙的形象上。

——(材料一、二均据单正平《近代思想文化语境中的醒狮形象》等整理)

(1)结合材料一及所学知识,指出19世纪末梁启超等先进人士要“为我四万万人告”“睡狮猛醒”之说的背景。

(2)结合材料二及所学知识,指出20世纪初,“睡狮猛醒”之说传播的特点和简析其传播的意义。

材料一 天子、诸侯、卿、大夫、士,使有思以相洽,有义以相分,而国家之基定,争夺之祸泯焉。民之所求者,莫先于此矣。且古之所谓国家者,非徒政治之枢机,亦道德之枢机也。使天子、诸侯、大夫、士各奉其制度典礼,以亲亲、尊尊、贤贤,明男女之别于上,而民风化于下,此之谓“治”;反是,则谓之“乱”。

——王国维《殷商制度论》

材料二 秦的统一并非只是兼并六国、而且通过军事手段和战争方式实现了中原文化向北边匈奴控制区和岭南越人居住地的扩展。后者的意义尤其重要。有学者称秦的统一是继商周时代“有着广大统治区域的统一王朝”之后,又经历了“充满了战乱和分裂”的东周时代,实现的“重新统一”。当然,秦代的“广大统治区域”已经与商周时代的“广大统治区域”完全不同。秦帝国的建立,版图的规模,行政的力度,控制的效能和文化理念的同一,也与商周时代完全不同。

——选编自【日】鹤间和幸《始皇帝的遗产:秦汉帝国》

材料三 汉武帝是一个富有创造性的历史人物。他做了许多前人未曾做过的事。夏曾佑《中国古代史》曾说:“案中国之政,始于汉武者极多。”汉武帝在位的五十余年(前140~87年),是西汉王朝最强盛的时期。汉武帝在政治、经济、思想、军事等方面采取了一系列加强中央集权的措施,以适应封建统一国家发展的需要。

——整理自罗义俊《汉武帝评传》等

(1)根据材料一,指出材料一反映了哪两个政治制度,并分析其主要作用。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括秦统一的意义。

(3)根据材料三并结合所学知识,从政治、经济、思想三个视角分别指出一项中国之政中“始于汉武”的“加强中央集权的措施”,并简要分析这些措施的共同历史意义。

材料一 至论天下之理,则要妙精微,各有攸当,亘古亘夸。不可移易,唯古之圣人为能尽之;而其所行所言,无不可为天下后世不易之大法。

——朱熹《行宫便殿奏札》

材料二 前三代,吾无论矣;后三代,汉、唐、宋是也。中间千百余年而独无是非者,岂其人无是非哉?咸以孔子之是非为是非,故未尝有是非耳。

——李贽《藏书卷》

材料三 世儒不察,以工商为末,妄议抑之。夫工固圣王之所欲来,商又使其愿出于途者,盖皆本也。

——《明夷待访录·财计三》

材料四 顾炎武提出要因地制宜,振兴工商业。主张在燕南、燕北发展纺织业,在西北山泽地区开矿产,在东南沿海通市舶,发展海外贸易。王夫之说:“大贾富民者,国之司命也。”

请回答:

(1)据材料一、二,分析朱熹与李贽的观点有何不同,这说明了什么问题?

(2)材料三、四提出了怎样的思想主张?结合所学知识分析其产生的主要原因。

开封:仅据天下之冲,还是奠万世之基?

材料一 (976年,宋太祖西巡洛阳,有意迁都于此,甚或迁都长安,并就此与大臣展开了一场讨论。)

李怀忠曰:“东京有汴渠之漕,岁致江、淮米数百万斛,都下兵数十万人,咸仰给焉。陛下居此(洛阳),将安取之?且府库重兵,皆在大梁(开封),根本安固已久,不可动摇。若遽迁都,臣实未见其便。

晋王亦曰:“迁都未便。

宋太祖曰:“迁河南未已,久当迁长安。……吾将西迁者无它,欲据山河之胜而去冗兵,循周、汉故事,以安天下也。”晋王又曰:“在德不在险。

宋太祖日:“晋王之言固善,今姑从之。不出百年,天下民力殚矣。”

——摘编自《续资治通鉴长编》卷十七

材料二 中国古代气温变化曲线图

——据邓小南等《宋:风雅美学的十个侧面》

分析说明北宋继续以开封为都城的利弊。材料一 周代的人们是生活在一个一个小的自治社会当中的,也就是小共同体当中。在这些小共同体中,各地诸侯大夫的权力是世袭的,不是上面的天子或者国君赐予的,因此也不能被他们剥夺。统治者的经济来源是自己领地的收入,而不是上一级给的工资。……小共同体和大共同体的区别,或者说周秦之变的主要内容,就是政治组织形式变了,国家的汲取能力大大提高了。

——摘编自张宏杰《简读中国史》

材料二 (元)赵天麟奏议:“今立行省于外,维持错综,众建其官,有诸侯之镇而无诸侯之权,可谓于审力(政治稳定)之形矣”。自封建变为郡县,有天下者,汉、隋、唐、宋为盛,然幅员之广,咸不逮元。……文宗至顺元年,户部钱粮户数一千三百四十万六百九十九,视前又增二十万有奇,汉、唐极盛之际,有不及焉。盖岭北、辽阳与甘肃、四川、云南、湖广之边,唐所谓羁縻之州,往往在是,今皆赋役之,比于内地;而高丽守东籓,执臣礼惟谨,亦所未见。

——摘引自《历代名臣奏议》及《元史·地理志一》

材料三 美国初始的边疆政策主要指陆地边疆的拓展和治理。通过西进运动拓展西部陆地疆域,并吸引大量商业资本进入西部,实施赠地及拨款政策,快速发展西部交通。在处理族际关系方面,采取具有一定野蛮性的“熔炉”政策,即让到美国西部边疆拓荒的移民在此被同化、融合成一体,产生一个新的文化形态。随着历史进程的推进以及美国的飞速发展,其边疆观念发生相应的变化,最终形成了包含陆地边疆、海洋边疆、高边疆、信息边疆等在内的全方位、立体化、软硬结合的边疆观念体系。

——摘编自李朝辉《美国的边疆架构与国家发展》等

(1)根据材料一和所学知识,指出“周秦之变”的主要含义。从中央和地方关系的角度,简要说明秦朝“国家的汲取能力大大提高”的原因。

(2)阅读材料二,指出赵天麟奏议中认为行省制形成“审力之形”的核心观点,并概括元代行省制度所产生的重要影响。

(3)根据材料三并结合所学知识,分析美国治理西部边疆产生的影响。

| 张载 | 为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平。《横集四句》 |

| 顾炎武 | 保天下者,匹夫之贱与有责焉耳矣。《日知录》 |

| A.提倡个性自由 | B.推崇社会和谐 |

| C.主张"格物致知" | D.强调社会责任 |

| A.强调社会责任感 | B.使儒学正统地位受到冲击 |

| C.构建新儒学体系 | D.树立起对儒学价值的信念 |