材料 鸦片战争后,一些有识之士深感海防危机的严重,大声疾呼海防以退敌御侮,萌发了建立外海水军的光辉思想。这一思想并没有被当时清朝统治者采纳……1888年,清廷批准了《北洋海军章程》,北洋海军正式成军,一些重要的海军学堂也相继开办。台湾巡抚刘铭传在新加坡设立了招商局,积极经营台湾航运,铺设从台湾至大陆的海底电缆。

相对于西方争夺海上霸权的海权理论,“海防”一词更符合中国“和而不同”传统文化的特点,具有鲜叨的中国特色。从明代“防海之制谓之海防”到新时代海防,体现了一脉相承的传统话语体系特质。现代海防的内涵更丰富,与政治、经济、外交、文化等领域的联系更密切。海防力量是捍卫国家主权、维护领土完整、维护海洋权益的重要力量,海防力量在维护国家海防安全时承担着其他军兵种所不能承担的相应任务。

——摘编自高新生《试论新时代海防观及现代海防建设》

(1)根据材料并结合所学知识,简述中国近代以来海防思想的发展历程,并概括其特点。(2)根据材料并结合所学知识,说明近代以来海防思想发展的意义。

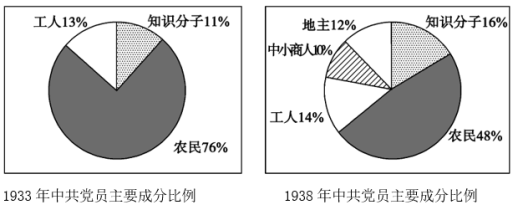

——摘编自胡绳《中国共产党七十年》

| A.中共的土地革命吸引大批农民入党 | B.中共的思想理论宣传取得显著成效 |

| C.中共拥有十分广泛的社会阶级基础 | D.中共根据社会矛盾的变化调整策略 |

材料一 中华民族的形成经历了“部族—华夏民族—汉民族— 中华民族”的过程,与此相对应,中国的国家形态结构也由黄帝—尧舜禹时代的单一制“部族国家”,发展为夏、商、西周、春秋战国时代的多元一体的复合制“华夏民族国家”,再发展为 秦汉以来的“统一的多民族国家”。虽然“中华民族”一词出现在近代,但自秦汉开始出现统一的多民族国家起,中华民族就处于形成之中。

——王震中《强化国家认同与民族凝聚》

材料二 中国现代民族国家意识的自觉不同于西方国家是由于国家自身原因而发生的,它更多的是迫于外部挑战刺激下的一种被动回应。中国现代民族国家意识萌芽于晚清,甲午战败后,中国的知识精英阶层逐渐觉醒了“我”族意识,他们为中华民族在国际上争取平等地位和民族的独立作了深刻的思考和艰苦的努力;五四新文化运动时期,在知识政治精英的启蒙以及国内外民族危机不断加深的情况下,中国普通民众的民族国家意识逐渐觉醒;抗日战争的爆发,引起了全国人民的民族国家意识高度觉醒,并且参与到维护中华民族领土和主权完整的战斗中,“民族国家”之观念被广泛和深入地传播与接受。

——摘编自谢丹《中国现代民族国家观念发展的历史考察和理论思考》

材料三 毛泽东同志指出:“国家的统一,人民的团结,国内各民族的团结,这是我 们的事业必定要胜利的基本保证。”1952年,中央颁布了《中华人民共和国民族区 域自治实施纲要》,并在全国范围内大力推行民族区域自治。尔后,建立了省级自治区5个,地区级自治州30个,县级自治县122个。

——摘编自杨秀珍《论坚持和完善民族区域自治制度》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出春秋战国时期民族关系出现的重要变化,并分析这些变化带来的影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出近代中国民族国家观念形成过程中的显著特点。

(3)根据材料三并结合所学知识,阐述新中国民族区域自治制度形成的历史渊源及其意义。

材料学者鞠佳认为:“中国延续数千年的历史中,有四次人文主义热潮。”如下图。

| 第一次,商周时期——从“神”到“人” 第二次,魏晋时期——从“礼教”到“个性” 第三次,唐宋时期——从“门第”到“平民” 第四次,晚明时期——从“道德”到“功利” |

——摘编自鞠佳《变革之路:中国历朝改革得失》

根据材料并结合所学知识,就材料整体或任意一点,拟定一个论题,并予以阐述。(要求:论题明确,持论有据,论证充分,表达清晰)

材料 屈原,名平,字原,丹阳(今湖北秭归)人,出生于公元前339年。屈原身处战国末期的楚国,其家世显赫,又“博闻强志,明于治乱,娴于辞令”,早年深得楚怀王的宠信,曾任楚国的左徒和三闾大夫,主张革新政治,“举贤而授能兮,循绳墨而不颇”。后受上官大夫靳尚等人的诬陷,怀王“怒而疏屈平”。公元前304年,屈原离开郢都,漂泊汉北;五年后,被怀王召回郢都重新任用。公元前296年,屈原再被放逐江南。秦将白起率军攻下郢都后,屈原理想破灭,万念俱灰,投汨罗江而死。屈原没有复兴楚国,但他在楚地民歌的基础上创作了《楚辞》,创新了诗歌的形式,丰富了浪漫的精神气质,承继了《诗经》的比兴手法,厚实了象征性意象,也实现了中国诗歌由集体咏唱进入个人独创的跨越。司马迁对他毫不吝惜赞美之言:“其文约,其辞微,其志洁,其行廉……推此志也,虽与日月争光可也。”

——摘编自《浅论屈原的宗国情怀》等

(1)依据材料并结合所学知识,概括屈原生活的时代特征。

(2)依据材料并结合所学知识,简析司马迁高度评价屈原的原因。

材料一 隋文帝开皇七年制,诸州岁贡三人(参加考试),工商不得入仕。开皇十八年诏令京官五品以上及总管、刺史,并以志行脩谨、清平幹济二科举人……当时之制,尚书举其大者,侍郎铨其小者,则六品以下官吏,成吏部所掌;自是,海内一命以上之官,州郡无复辟署矣。文帝诏令州县搜扬贤哲,皆取明知古今,通识治乱,究政教之本,达礼乐之源者,不限多少,不得不举。炀帝大业三年诏令文武有职事者,五品以上,宜依令十科举人,大业五年再次诏令四科举人。大唐贡士之法多循隋制——上郡岁三人,中郡二人,下郡一人,有才能者无常数,其常贡之科,有秀才,有明经,有进士,有明法。

——摘编自《通典》卷十四卷十五、《册府元龟》卷645等

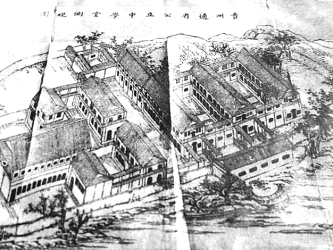

材料二 1906年,李端棻、华之鸿、于德楷、任可澄、唐尔镛等贵州名任创办贵州通省公立中学堂(今贵阳市第一中学前身)。

1908年,贵州通省公立中学堂新校舍全景,图画教员景方桢等绘

——摘编自“贵阳一中校史陈列馆”

材料三 国民政府时期的公务员制度包括考选制度和铨叙(按资历或劳绩核定官职的授予或升迁)制度两大部分,由考试院具体负责管理公务员的考试、任用和铨叙……重要职位的公务员“应由该党长官,促研究党义,随时介绍入党”“与党无深切关系,特非所宜,突出党性”。

——摘编自《中华民国史格案资料汇编(第二辑)》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括隋朝选官制度的特点并简析影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,如何认识贵州通省公立中学堂的创办。

(3)根据材料三并结合所学知识,评价国民政府时期的公务员制度。

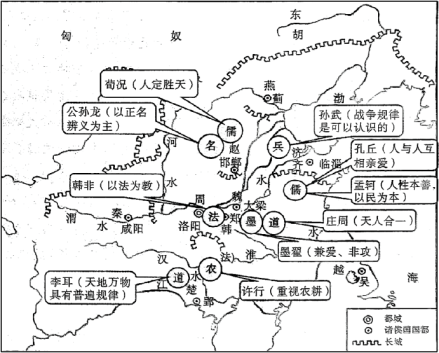

材料一 战国时期的诸子百家代表人物的活动分布和思想主张

图1

材料二 宋明理学家的籍贯分布和主要思想主张

图2

材料三 中国传统社会价值观的演进主要经历了三个时期,也可称为三次价值革命。第一次是传统价值观的形成期,即从远古到周礼的确立;第二次是传统价值观多元发展与同构期,即从春秋战国时期的百家争鸣至董仲舒整合成为天人感应神学的价值变革;第三次是传统价值观的震荡与复归期,即从魏晋价值震荡经隋唐三教互补、三教合流至宋代整合成为理学。从北宋至明代中叶处于封建社会后期,以“存天理,灭人欲”为核心价值取向的价值观念体系得以营建,但它不是对“三纲五常”为核心价值观念体系的简单继承,而是一种上升的发展,即在儒释道价值观念的进一步融合发展过程中,实现了由外在的行为规范向内在的伦理道德的重大转折。……厘清中国传统社会价值观的发展历程,目的在于归纳与总结中国传统社会价值观演进特征,以深层次把握中国传统社会价值观演进规律。

—摘编自谢霄男、李净《中国传统社会核心价值观演进历程、特征及启示》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,分别说明上述思想领域界发生的两次重大变革的政治、经济、文化背景。并指出思想变革过程中地理分布格局演变的趋势。

(2)根据材料三并结合所学知识,说明儒学在中国古代社会演变的特点及历史影响。

材料一 列宁认为:“在一个经济遭到破坏的国家里,第一个任务就是拯救劳动者”“最好的工人保险形式是国家保险”。1919年3月苏维埃政府发布《劳动保护和社会保证纲领》等法令。《伟大的创举中》一书指出:“公共食堂、托儿所和幼儿园……正是这些平凡的设施,在实际上能够解放妇女,减少和消除她们在社会生产和社会生活上同男子的不平等。”1977年颁布的苏联宪法规定,苏联实行全民社会保险制度,国家支付社会保险金,个人受保情况与其贡献和地位相关联。苏联的社保制度还包括退休养老制度、医疗保障制度、社会服务保障和补助金制度。

——摘编自房管顺《列宁论社会主义社会福利》

材料二 长期以来,消除绝对贫困、实现共同富裕,是中国共产党人的执着追求。新中国成立初期,扶贫对象主要是农村无法维持生存者;20世纪 80年代中期以前,中国政府的扶贫救济方式主要是给钱、给物等,用这种方式救急,不能实现真正脱贫。改革开放以来,扶贫对象逐渐从绝对贫困人口向低收入人群覆盖。扶贫目标由贫困区域发展为贫困县,深入到贫困村中具体的户和人。扶贫任务从解决农村温饱转为巩固温饱、脱贫致富。开发式扶贫成为扶贫的一项基本方针,`产业扶贫、科技扶贫、金融扶贫、教育扶贫、新型乡村旅游扶贫等等,多种多样的扶贫方式有力推动了农民脱贫,对其他发展中国家具有借鉴意义。

——摘编自郝志景《新中国70年的扶贫工作:历史演变、基本特征和前景展望》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析列宁颁布社会福利法令的背景。并说明苏联完善社会保险制度的条件。

(2)根据材料二,概括中国政府实施扶贫的特征。结合所学知识,简析中国政府致力脱贫的意义。

材料 1916年5月,李大钊指出,“代议政治虽今犹在试验之中,其良其否,难以确知,其存其易,亦未可测。”1917年8月,毛泽东指出,东方思想固然不切于实际生活,西方思想亦未必尽是。1921年初,周恩来也指出:“吾人初旅欧土,第一印象感触于吾人眼帘者,即大战后欧洲社会所受巨大之影响,及其显著之不安现状也。”“方知昔日之理想乃等诸梦呓”。

——摘编自《中国共产党的一百年》

根据材料并结合所学知识,提炼出一个论题,并结合所学中国近代史的知识加以阐述。(要求:写明论题,史论结合,表述清晰)。

材料一 抗战胜利后,中国面临着发展与进步的机遇。中国共产党提出在和平、民主、团结的基础上,实现国家统一,建设独立、自由、富强的国家。1945年8月15日,中国民主同盟发表《在抗战胜利声中的紧急呼吁》,提出了“民主统一、和平建国”的口号。民盟对民主作了阐述,认为“在一个社会里,人人做人,人人做自己的主人,一切政治经济的组织都成为这个目标的工具,这就是民主。”二十世纪的政治真理,只有自由自主的人民,才能创造自由自主的国家;只有人民有力量,国家才有力量。……非先实行民主决无从实现统一。

——根据汪朝光《中国近代通史:中国命运的决战(1945~1949)》、王桧林《中国现代史》

材料二 1946年1月,全国人民瞩目的政治协商会议在重庆开幕,会议通过宪法草案、和平建国纲领等五项协议。……全面内战爆发后十多天,在云南昆明发生了李公朴、闻一多相继被暗杀的惨案,民盟坚决拒绝参加国民大会。这以后,国民党更步步紧逼,加紧对民盟的迫害……公开宣布民盟为非法团体,张澜、罗隆基等在上海被软禁。……1948年1月,民盟一届三中全会在香港举行,这次中央全会是民盟历史的重要转折点。民盟公开抛弃中间路线的幻想,同国民党当局决裂,同共产党全面合作。其他民主党派,包括中国民主建国会、中国民主促进会、中国农工民主党、九三学社、中国致公党、台湾民主自治同盟等,也先后明确表示参加新民主主义革命的立场。中共领导的多党合作和政治协商制度,正是在这个基础上形成的。

——摘编自金冲及《二十世纪中国史纲》

(1)根据材料并结合所学,概括民主党派的建国主张与中国共产党建国主张的异同。

(2)根据材料并结合所学,以民盟与国民党斗争的史实为例,说明民主党派在民主革命中影响。