材料一:子曰:“克己复礼为仁。一日克己复礼,天下归仁焉。”

——《论语·颜渊》

材料二:

“宇宙之间,一理而已……其张之为三纲,其纪之为五常。”

“天理人欲,不容并立。天理存则人欲亡,人欲存则天理灭。”

“一事不穷,则阙了一事道理;一物不格,则阙了一物道理。”

——朱熹《朱子文集》

材料三:宋明理学建树理想人格,对中华民族注重气节、注重道德、注重社会责任与历史使命产生了深远影响。从张载、文天祥、顾炎武传递出来的社会责任感和道义责任感。闪烁着理想人格和灿烂光辉,强调了宋明理学的精神价值与道德理想,成为中华民族精神的文化脊梁。

——摘编自冯天瑜、何晓明、周积明《中华文明史》

材料四:隋唐对外交往比较活跃,与亚洲以至非洲、欧洲的一些国家,都有往来。唐朝在世界上享有很高的声望,各国称中国人为唐人。

——选自人教版《中国历史》下册

(1)根据材料一及所学知识,概括孔子核心思想及其政治主张。

(2)根据材料二并结合所学,概括程朱理学的基本主张。依据材料三,说明理学为什么被称为“中华民族精神的文化脊梁”。

(3)阅读材料四和图片,结合所学知识,请举出唐朝主动对外传播佛教的两个事例。我国四大名著中的哪一部取材来源于其中的一个事例?

材料 从春秋末年起,连同整个战国时代,是中国历史上重大的变革时期,这是过去历史学家早已认识到的。王夫之在其名著《读通鉴论》中,称之为“古今一大变革之会”。

——摘编自杨宽《战国史》

结合春秋战国时期的历史,就社会发展的某一方面或整体,拟定论题,并结合所学知识进行阐述。(要求:论题明确,史论结合,表述清晰。)

材料一:统一后,秦朝铺设有以首都咸阳为中心辐射于全国的驰道,并对在道路上行驶的车子两轮间的距离作了统一规定。为了与匈奴作战时能迅速地将军队派往长城,以咸阳为起点修筑了一条直线延伸向北的道路。秦朝还在山区修筑了通往西南夷的五尺道,加强了对云、贵一带的控制。一条道路可以通往帝国最偏僻的地方,就中央而言,任何地方道路的中断,都意味着妨碍了对那里的统治。

——摘编自(日)鹤间和幸《秦汉帝国:始皇帝的遗产》

材料二:汉通西域,开通了“丝绸之路”,经过河西走廊、新疆至葱岭以西的南亚、中亚、西亚到欧洲,这一时期从汉地向西域地区传去了铸铁、“穿井”等技术,汉朝的礼乐制度也为西域各国所仰慕,西域各国仿效汉家礼乐制度“治宫室,作檄道周卫,出入传呼,撞钟鼓”。西域各地的葡萄和首蓿从大宛传入中国,特别是作为世界三大宗教之一的佛教,由这条通道从南亚地区传入中国。

——摘编自(东汉)班固《汉书》卷九六《西域传》等

(1)根据材料一,概括秦朝在交通道路建设方面的举措及作用。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括丝绸之路开通的意义。

4 . 材料:“中体西用”这个命题,既表述了中学与西学的结合,又规定了中学与西学的区分。“中学”是熟识的东西,或指为“四书五经”……推而及之中国旧有的文化皆属之,统归于形而上的“道”。“西学”是陌生的东西,因此,对于它的认识与汲取

先进中国人认识与汲取西学的过程,是在“中体西用”宗旨引导下迈开步伐的,而其本身又徐徐地冲击着“中体西用”的宗旨。“中体”和“西用”不会互不侵犯,势必不断促进事物的新陈代谢。“西用”既借“中体”为入门之阶,便会按照自身的要求而发生影响。少数人虽然想把它限制在既定的范围内,更开明的人就会在事实的刺激下因势利导,走出更远的一步。

——摘编自陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

根据材料,结合中国近代史的相关史实,围绕“近代中国思想解放”拟定一个论题(要求:明确写出所拟论题,阐述须有史实依据)

材料一 秦汉以后,历代政治家、思想家都主张帝王将“民惟邦本作为治国之要”。汉代民本思想在继承和总结以往思想的基础上,形成了一套新的思想体系,其显著特征就是关注民生。贾谊曾明确指出:“闻之于政也,民无不为本也。国以为本,君以为本,吏以为本”,且强调“王者取吏不妄,必使民唱,然后和之”,由此可以看出,汉代民本思想的着眼点并不仅仅在于“民”,而是将民作为评价政绩的标准。唐初的魏征和李世民明确地提出了民水君舟说,并采取一系列措施,如节力役;息边争;不违农时;大办农业,使耕者有田,兴修水利,劝课农桑;赈灾百姓;慎刑罚。明清时期的民本思想家,既不像先秦民本思想家那样强调民在邦国中的地位,劝诫统治者要得民心,亦不像汉唐以后强调人民载舟覆舟的历史作用,他们所强调的是人民作为人的权利,尤其批判了几千年的封建主义制度是违背人性、压抑民权的制度。

——摘编自赵树森《中国古代民本思想的历史演进及其现代转化》

材料二 孙中山始终把“天下为公”“世界大同”作为最高理想,毕生致力于此,可谓“鞠躬尽瘁,无论贫贱,皆可入公共学校,即衣履书籍,公家任其费用,收养老人,供给丰美,而终其天年,则可补贫穷者家庭之缺憾,贫者不收医治之费,而待遇与富人纳资者等。”他指出:“国家必有四大主旨:一为国民谋吃饭,二为国民谋穿衣,三为国民谋居屋,四为国民谋走路。”虽然孙中山所谓未来的“大同之世”在当时的社会条件不具备实现的可能。但是孙中山将“大同世界”当成社会主义社会的高级阶段、人类社会发展的终极目标,从而推动着中国社会向前发展。

——摘编自万建中《孙中山富国强民的国家建设思想》

材料三 随着中国经济的快速发展,中国民主进程和社会变革的加快,政府职能的转变和人民群众的利益被放在越来越突出和重要的地位。 2004年3月,国家决定:“除烟叶外,取消农业特产税,每年可使农村减轻负担48亿元,平均每年降低一个百分点以上,五年内取消农业税”。众所周知,因为经济发展的不平衡,农村子女辍学是一个严重的社会问题,为了让所有孩子都能上得起学、上好学,2006年起,我国西部地区率先进行农村义务教育经费保障机制改革。“十一五”时期,中央计划要在全国初步建立覆盖城乡包括比较规范的公共卫生服务体系,比较规范的国家基本药物制度和公立医院管理制度。2006年,国务院又出台了《关于解决农民工问题的若干意见》,此后,各地提高农民工待遇、改善农民的工作和生活条件的措施也陆续出台。除此之外,城乡最低生活保障、解决低收入家庭的住房、劳动者的人身安全、对种粮农民的补贴等都得到了国家的关注和积极解决。

——摘编自赵秀玲《“以民为本”与政府治理——近几年中国政府的惠民政策分析》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括秦汉以后古代民本思想的内容,并分析其发展的原因。

(2)根据材料二,概括孙中山关于民生主义思想的基本主张。

(3)根据材料三并结合所学知识,概括21世纪中国政府惠民政策的特点,并谈谈你对以民为本思想的认识。

材料 随着疆域的扩大,金朝的统治者逐渐改变过去贱老的习俗,开始借鉴中原王朝尊老养老的传统。大定八年(1168年)“制子为改嫁母服丧三年”,泰和年间定有律令“祖年父母、父母无人侍养,而子孙远游至经岁者,甚伤风化”应加以重惩。赋役方面,规定对,年老且无负担赋役能力的年老者施以减免,体弱年高者作为特殊群体,得到了特殊照顾,金朝还会赐予这个特殊群体米、绢等物资。金朝还设立了养老处所,专门优抚退役的老兵。皇室还会设宴款待民间耆老,皇帝赐给饮食,对庶民百姓来说,这是极高的礼遇。纵观金朝的养老措施,虽没有中原王朝的具体、规范,但也涌现出一批孝子、忠臣,并形成了一股社会风尚。

——摘编自倪屹、徐洁《金代尊老养老风尚述论》

(1)根据材料,概括金朝的养老措施。

(2)根据材料并结合所学知识,说明金朝尊老养老的意义。

材料一 广州港自古以来就是中国对外贸易的重要港口。从秦汉时代至鸦片战争之前的二千年里,广州港的对外贸易几乎都居全国港口的中心地位。1842年,清政府被迫开放广州等五处为通商口岸。这是广州港由宗主国独立自主的贸易港口变成殖民地性质的贸易港口,并在外贸地位上逐渐衰落的转折点。1843年到1853年,广州港生丝出口量从1430担增加到3 662担,而同时期上海生丝出口量则从零增加到46655担。

——摘编自程浩《试论鸦片战争后广州港对外贸易地位的变化及其原因》等

材料二 近代中国发展进程中几个重要的阶段:从鸦片战争以前对西方的排斥到1861—1895年间的自强运动、到1898—1912年间的政治改造和革命、再到1917—1923年间的思想革命,最后到1949年中国共产党的掌权。虽然历史很少以单向线条的形式发展,但总的发展模式和一些重要的里程碑,却是可以在构建概念框架时充当有用的路标。与上述重大的政治变化同时进行的,是一种经济和社会的根本转型。

——徐中约《中国近代史》

材料三 十一届三中全会开始强调物质利益在调集工人农民积极性上的重要性,但是仍沿着计划经济的思路用政府的力量来调整农轻重的比例;后来承认市场在资源配置上的作用,但是强调“计划为主、市场为辅”;再到1993年十四届三中全会正式确立了社会主义市场经济的改革方向,当时的定位是市场在国家宏观调控下对资源配置起基础性作用。这次十八届三中全会指出,市场在资源配置中起决定性作用,更好地发挥政府的作用。

——《林毅夫:转型国家需要有效市场和有为政府》

(1)根据材料一,指出鸦片战争后广州港发生的变化。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括“1861—1895年间的自强运动”期间“中国经济根本转型”的主要表现。并简述“1898—1912年间”民族工业发展的主要原因。

(3)材料三反映了我国经济体制改革的核心问题是什么?结合所学知识列举十一届三中全会以来我国经济体制改革的举措。

材料一 17世纪以前,中国和俄罗斯并不接壤,17世纪以后,沙俄通过扩张,使得中国和沙俄互为最大的邻国。沙俄侵华政策基本方针早在彼得一世就已奠定,他的后继者亚历山大、叶卡捷琳娜等沙皇都继承了这一侵略方针。1917年俄国十月社会主义革命后,给中国带来了马克思主义,苏俄支持中国的革命事业。中华人民共和国成立以后,中苏形成了结盟关系,《中苏友好同盟互助条约》签订,斯大林在维持苏联利益的同时,也真正给予了我们帮助。20世纪60年代到80年代,苏联撤走援华工程师,拆除设备,几令中国陷入极大困难之中,甚至还发生了珍宝岛战役。1989年戈尔巴乔夫访华,中苏关系正常化的进程演变成正常化的中俄关系。现在两国在经济领域的合作进一步加深,最重要的是还建立了中俄边境贸易,在互利互惠原则上发展沿边城市的全面合作。

——摘编自王钰《近现代中俄关系走向》

材料二 二战后,日本一直处于美国的控制之下。新中国成立后,特别是朝鲜战争的爆发,美国更重视日本作为战略基地的作用,要将其纳入它的战略体系中。美国片面炮制的对日“和约”就是在这样的背景下出现的,其目的是谋求使其长期占领日本“合法化”。1950年8月,美英公布了“对日和约草案定本”。其中,在领土问题上它违背了《开罗宣言》和《波茨坦协议》的规定,故意把中国台湾、澎湖列岛等归属问题弄得含混其词。同时,日本吉田政府在美国指示下,也同蒋介石集团签订了所谓的“和约”,并建立“外交关系”。1958年,杜勒斯等人说蒋军驻扎在金门、马祖是“愚蠢和不明智的”,企图使蒋军撤出金马等沿海岛屿,把台湾与大陆完全隔离开。20世纪60年代末70年代初,面对国际格局的演变和超级大国霸权地位的起落,以及中华人民共和国在联合国的一切合法权利得以恢复,美国开始调整对华、对台政策。1972年,中美两国在上海发表了《上海公报》,美国表示:“在台湾海峡两边的所有中国人都认为只有一个中国,台湾是中国的一部分。美国对这一立场不提出异议。”这是中国对美斗争的重大胜利。

——摘编自高民政《1949至1979:中美围绕台湾问题的军事政治较量及其影响》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中俄两国关系发展进程及特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出新中国成立后美国对台政策的表现并分析20世纪70年代中美关系走向正常化的原因。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,谈谈你对国家对外政策调整的认识。

材料一 伴随着东晋南朝、唐中叶城市经济和商业的发展,虽然还有某些士大夫激于道德上的义愤,对“钱”这个怪物进行挞伐,但是,到了宋代这个时候,“钱”已经作为一种新兴的经济力量,在社会上活跃起来了,人们对它的看法也已经大大地改观了。在某些人的心目中,“钱”具有强大的力量,连诗人的笔触也不得不承认:“有钱可使鬼,无钱鬼揶揄。”

——摘编自漆侠《宋代经济史》

材料二 维新派的领袖人物康有为针对国门洞开,西方列强经济渗透日益扩张,民族危机愈来愈深的严重现实,阐明重利是富国救亡的重要举措。如果继续因循守旧,“犹不讲求生财之道,承亟以实利之是尚,吾恐鱼无水死,国无财亡。”他还强调轻利之说压抑人性,扼杀人才,致使国家陷于困境。

——摘编自朱英《近代中国商人义利观的发展演变》

(1)根据材料一并结合所学知识。概括宋代人们对钱的看法改观的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括康有为的义利观并简析其产生的背景。

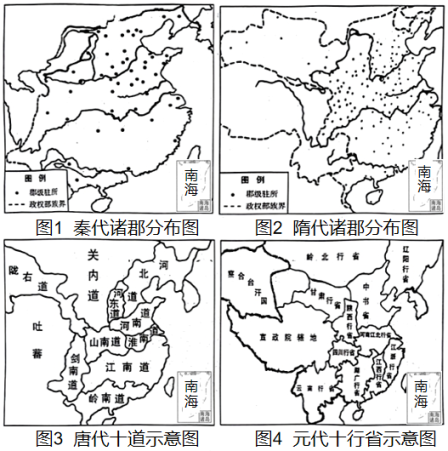

材料一

——据周振鹤《中国历史政治地理十六讲》等

材料二 对历史上行政区进行政治地理视角的研究,主要总结了三条规律:一是政区层级在三层到两层之间反复;二是政区边界划分有山川形便与犬牙交错两大原则;三是政区幅员经过由大到小,又由小到大的波动。

——摘编自周振鹤《中国历史政治地理讲义》

根据材料一并结合所学知识,谈谈你对材料二中“三条规律”的认识。