材料一:在公元前6世纪至公元前3世纪之间,关于经济问题的广泛讨论,成为当时“百家争鸣”的重要内容。各学派都较为完整地提出了对经济问题的看法和主张……如儒家学派的代表人物孔子主张足食与藏富于民,并指出“不患寡而患不均,不患贫而患不安”;荀子提出开源节流、节用裕民、礼义为富强之本的主张。

——摘编自韦政通《中国思想史》等

材料二:先秦之时,政府对经济事务干预甚少。汉武帝时,商贾虽可乘车,但所征税倍于常人,又以商人为主要对象征收财产税;将煮盐、冶铁视为国营事业,导致铁器物劣价昂,盐价亦高,且强迫人民购买,在一定程度上增加了人民负担。公元前81年,昭帝诏有司问郡国所举贤良、文学,皆对“愿罢盐、铁、酒榷、均输官,毋与天下争利”。但这些经济统制措施,仍基本延续下去。

——摘编自《中国经济史》

(1)根据材料一、材料二,指出春秋战国时期与汉武帝时期的经济主张的不同。(2)根据材料一、材料二并结合所学知识,简述春秋战国时期与汉武帝时期经济主张提出的历史背景。

材料一 汉初,对盐铁经营采取放任政策,于是富商大贾、豪强地主往往占有山海,或采矿冶铁,或煮海制盐,垄断了对国计民生有重要影响的冶铁煮盐业,这不仅影响了中央政府财政收入,而且也助长了分裂割据势力。汉武帝采用大商人孔仅和东郭咸阳的建议,决定把冶铁、煮盐等私营权收归政府,由国家垄断经营,在全国产盐铁的地方设立盐铁专卖署,并任命当地的大盐铁商为盐官或铁官,管理煮盐、制造和买卖盐铁等事务……严禁私人铸铁和煮盐,敢私铸铁和煮盐者,钛左趾(被罚左脚带镣铐),没收其器物”。

——摘编自朱绍侯《中国古代史》

材料二 汉昭帝发出诏书,让丞相、御史大夫和各地推选的贤良文学讨论罢盐铁官营事。贤良文学说“现在全国各地都在推行盐铁官营,与民争利,破坏了忠厚的本质,形成了贪婪卑劣的风气。希望废除盐铁官营,以便促进农业、限制工商业”……大夫说“匈奴背叛不服,屡次侵扰边境……因为边防费用不足,所以才实行盐铁官营,增加国家的财政收入,以补充边防经费。现在你们想要废除它,对内则使国库空虚,对外则使边防缺乏费用,让守卫边疆的战士挨冻受饿,国家用什么去供给他们呢废除这些政策是不妥的”。

——摘编自《盐铁论本议第一》

(1)根据材料一,分析汉武帝实行盐铁官营的背景。并归纳盐铁官营的措施。

(2)面对是否废除盐铁官营政策,材料二提供了两种观点。你支持哪一种观点,综合上述材料并结合所学知识说出你的理由。

材料 西汉前期,钱币袭秦形制,文曰“半两”,法定重量当为十二铢。但铸造时通常实重不及其额,前后铸造的钱币大小、轻重亦不一致。诸侯、达官、豪富多私造牟利,私铸钱低劣者薄如榆荚,号为“荚钱”。不同时期、来源、质量的货币同时流通于市场,折算困难,交易非常不便。武帝元狩五年(前118年),改铸五铢钱,使重如其文,同时严禁私人盗铸。元鼎四年(前113年),取消郡国铸钱的权力,五铢钱统一由朝廷铸造。各种旧币一律销毁,将铜料输至中央铸新币。新币铸造较精,选料严格,式样规范,重量、成色皆有保证,私人铸造难度较大且无利可图,故盗铸之风一时衰息,币制得以在较长时间内保持稳定。此后五铢钱大量铸造并长期行用,流通于世700余年。

——摘编自张帆《中国古代简史》

(1)据材料,概括汉武帝改铸五铢钱的原因。(2)据材料并结合所学知识,简析汉武帝改铸五铢钱的影响。

材料 公元前141年,汉武帝刚即位,面临的形势是“汉兴六十余载,海内艾安,府库充实,而四夷未宾,制度多阙”。汉武帝采纳主父偃的建议,把本属于王国的部分领土新立为侯国,并改变其隶属关系,使之归属于附近汉郡。他任命布衣儒生公孙弘为丞相,改变了以列侯拜相的制度,并起用富有才气和政治进取心的东方朔、司马相如等文学侍从,让他们与丞相为首的大臣就决策方案展开辩论,结果“大臣数诎”。为了襄赞大业,汉武帝“征天下举方正贤良文学材力之士,待以不次之位”,并下诏严斥地方官不举荐人才,由此出现了“群士慕向,异人并出”的景象。汉武帝还一改汉初宽松的经济政策,“兴盐、铁,设酒榷,置均输,蓄货长财,以佐助边费”,实现了“民不益赋而天下用饶”。

——摘编自孙家洲、王文涛《制度变革与汉武帝盛世的造就》

(1)根据材料并结合所学知识,概括汉武帝推行制度变革的原因及制度变革的举措。

(2)根据材料并结合所学知识,分析汉武帝推行制度变革的历史意义。

材料一 分天下以为三十六郡,郡置守、尉、监。更名民曰“黔首”。……一法度衡石丈尺。

——《史记·秦始皇本纪》

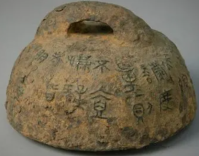

材料二

|

|

| 始皇廿六年嵌铜诏版铁权(中国国家博物馆藏) | 里耶秦简(部分)(湖南里耶秦简博物馆藏) |

| 铭文:“让六年皇帝尽并兼天下诸侯,黔首大安,立号为皇帝,乃诏丞相状、绾﹐法度量则不壹歉疑者﹐皆明壹之。” | 文字:“迁陵洞庭郡” |

材料三 由于夏、商、西周朝代的共主与各诸侯国都是作为相对独立的国际政治行为体并列存在,使得该时期的大一统主要体现在土地、民心层面,而秦统一六国则最终实现了制度层面的天下大一统。在此过程中,尽管历次朝代更迭都会出现土地及民心层面的天下分裂,但伴随着民族文化的碰撞与融合,也使得土地范围从中原地区不断向四方扩展,民心也更加凝聚到对共主的认同上,并在最终经历过春秋战国的重重洗礼之后实现了制度层面上从统一礼仪向建立秦朝中央集权体制的飞跃。

——王宣华《先秦中原文化区域“大一统”秩序观及当代价值探析》

材料四 武帝时,令各地诸侯王在封地之内分封弟子,由中央政府给予名号。划分全国为十三州,每州设刺史一人,直接代表皇帝监察十三州的高官乃至诸侯王。采用逐步将外廷权力转移至内廷的方法,文书、奏章、政令一概由内廷官吏执掌。在全国各地设盐官38处,铁官48处,均统归大司农管辖,直属中央政府。

——摘编自林永光《试论汉武帝的治国为政之道》

(1)分别指出材料一和材料二的史料类型。(2)根据材料三,指出中国先秦至秦朝时期“大一统”内涵的变化,并结合所学知识说明导致此变化的原因。

(3)根据材料四概括汉武帝治理国家的主要措施,并结合所学知识分析这些措施的意义。