名校

1 . 唐朝实施集体宰辅制度,中书、门下和尚书三省长官皆为正宰相,临时差遣各类其他官职加封“参知政事”“参知机务”者为副宰相,正副宰相称号虽各不相同,然其在政事堂议政的发言权和职责是相同的。这一制度的实施( )

| A.减少了行政摩擦 | B.迎合了加强皇权的需要 |

| C.扩大了选才范围 | D.确保了决策的科学合理 |

您最近一年使用:0次

2023-10-08更新

|

904次组卷

|

12卷引用:黑龙江省哈尔滨市方正县高楞高级中学校2023-2024学年高一上学期期中历史试题

黑龙江省哈尔滨市方正县高楞高级中学校2023-2024学年高一上学期期中历史试题山东省部分学校联考2023-2024学年高二10月月考历史试题山东省泰安市肥城市第一高级中学2023-2024学年高二10月月考历史试题江西省赣州市信丰中学2023-2024学年高一上学期第二次月考历史试题(A卷)河北省石家庄市新乐市第一中学2023-2024学年高一上学期第一次月考历史试题河南省南阳市邓州市第一高级中学2023-2024学年高一上学期拉练(一)历史试题山东省济宁市实验中学2023-2024学年高二上学期期中考试历史试题山东省青岛市第十七中学2023-2024学年高一上学期期中考试历史试题江苏省海安高级中学2023-2024学年高一上学期期中历史试题河南省实验中学2023-2024学年高二上学期期中历史试题陕西省西安市西咸新区泾河新城第一中学2023-2024学年高一上学期第二次月考历史试题陕西省西咸新区泾河新城第一中学2023-2024学年高一上学期第二次月考历史试题

名校

2 . 汉武帝时期开始用察举的办法,让地方郡国每年荐举两名德行卓著的贤人。为了有效地抑制徇私情荐举的弊端,察举增加了考试环节,即得到举荐后,朝廷还要考试。这一做法( )

| A.有利于阶层流动 | B.加强了中央集权 | C.有助于儒学独尊 | D.完善了官员选拔 |

您最近一年使用:0次

2023-10-05更新

|

498次组卷

|

13卷引用:黑龙江省牡丹江市第二高级中学2023-2024学年高一上学期期中考试历史试题

黑龙江省牡丹江市第二高级中学2023-2024学年高一上学期期中考试历史试题湖南省长沙市长郡中学2024届高三上学期月考(二)历史试题山东省菏泽市鄄城县第一中学2023-2024学年高一10月月考历史试题湖北省荆州市沙市中学2023-2024学年高一10月月考历史试题新疆阿克苏地区库车市第四中学2024届高三上学期第二次月考历史试题广东省阳江市高新区2023-2024学年高二上学期期中考试历史试题(已下线)湖南省长沙市长郡中学2024届高三上学期月考(二)历史试题变式练习中国古代史江苏省南通市海安市实验中学2023-2024学年高一上学期第二次月考历史试题天津市朱唐庄中学2023-2024学年高一上学期期中考试历史试题河北正中实验中学2024届高三12月第三次月考历史试题河南省南阳市新野县第一高级中学校2024届高三12月月考历史试题山西省襄汾高级高级中学校2023-224学年高二下学期开学考试历史试题湖南省张家界市民族中学2023-2024学年高二下学期入学考试历史试题

名校

3 . 隋文帝取代北周之后,打破了以门第和军功为主的选官标准,采取了通过才能选拔青年才俊参与新政权管理的制度。隋文帝的改革( )

| A.结束了士族参政的机会 | B.不利于儒家思想的巩固 |

| C.促进了文官制度的建立 | D.巩固了隋朝的持久统治 |

您最近一年使用:0次

2023-09-30更新

|

163次组卷

|

5卷引用:黑龙江省鸡西市第十九中学2023-2024学年高二上学期期中历史试题

名校

4 . 唐代“公荐”“通榜”“行卷“盛行,最终科举及第的主要多是世家子弟。刘塘在《隐居通议》中说:“唐尤兼采时望,不专词章。宋则糊名考校,一决于文字。”这一变化( )

| A.源于科举制度的发展 | B.不利于社会阶层流动 |

| C.推动世俗文化的兴起 | D.维护了士族门阀制度 |

您最近一年使用:0次

2023-09-27更新

|

103次组卷

|

3卷引用:黑龙江省哈尔滨德强高级中学2023-2024学年高二上学期期中测试历史试题

名校

5 . 唐宋科举考试中,在礼部贡院南门标示出需要回避的亲族名单,名单上记录的士子不再与一般士子一同参与由礼部举行的科举考试,而是参加由吏部考功员外郎单独为其主持的考试,称为“别头试”。这( )

| A.否定了世家大族的特权 | B.提高了参加科考的门槛 |

| C.确立了科举考试的权威 | D.凸显了人才选拔的公正 |

您最近一年使用:0次

2023-08-29更新

|

1430次组卷

|

24卷引用:黑龙江省佳木斯市第八中学2023-2024学年高二10月月考历史试题

黑龙江省佳木斯市第八中学2023-2024学年高二10月月考历史试题黑龙江省哈尔滨市第一中学2023-2024学年高二上学期第一次月考历史试题高考选择题与新考法历史2024版-第四部分新考法专练1传统文化山东省滨州市邹平市第一中学2023-2024学年高二上学期开学考试历史试题河南省洛阳市洛宁县第一高级中学2024届高三上学期第二次月考历史试题山东省威海市乳山市银滩高级中学2023-2024学年高二9月月考历史试题(已下线)组卷网·期中复习-选必一 第二单元 官员的选拔与管理-知识串讲河南省周口市沈丘县长安高级中学2024届高三上学期第一次月考历史试题山东省临沂市临沭第一中学2023-2024学年高二上学期第一次月考历史试题山东省济宁市实验中学2023-2024学年高二10月月考历史试题河南省南阳华龙高级中学2023-2024学年高二9月月考历史试题山东省烟台市蓬莱区蓬莱第一中学、 蓬莱第二中学2024届高三上学期段考(一)历史试题山东省滨州市惠民县第二中学2023-2024学年高一10月月考历史试题河南省郑州励德双语学校2023-2024学年高二上学期第一次月考历史试题湖南省益阳市安化县五雅高级中学2023-2024学年高二上学期第一次月考历史试题江西省部分学校2023-2024学年高一11月月考历史试题广东省汕头市金山中学2023-2024学年高二10月月考历史试题广东省人大附中深圳学校2023-2024学年高一上学期期中历史试题河北省迁西县第一中学2023-2024学年高二10月月考历史试题甘肃省天水市第三中学、天水市第九中学、清水县第六中学、麦积区新梦想高考复读学校2023-2024学年高三上学期12月大联考历史试卷(已下线)宁夏回族自治区石嘴山市第三中学2023-2024学年高二上学期期末考试历史试题内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗达拉特旗第一中学2023-2024学年高一下学期开学适应性训练历史试题山东省菏泽市郓城第一中学2023-2024学年高一10月月考历史试题安徽省马鞍山中加双语学校2023-2024学年高二上学期第一次月考历史试题

6 . 安史之乱后,南方有户184万,垦田162万顷。按相同的标准,如果此时继续推行租庸调制,可得租330万石米,而实行两税法,则可得1620万石米。故当时尽管受到一些人的反对,德宗还是坚决实行了两税法。由此可知( )

| A.推行两税法是为增加政府财政收入 | B.经济重心南移是实行两税法的原因 |

| C.南方地区是国家赋税收入主要来源 | D.推行实物税收是生产力发展的需要 |

您最近一年使用:0次

2023-08-15更新

|

1160次组卷

|

20卷引用:黑龙江省双鸭山市第一中学2023-2024学年高一上学期第二次月考历史试题

黑龙江省双鸭山市第一中学2023-2024学年高一上学期第二次月考历史试题山东省东营市2022-2023学年高二下学期期末考试历史试题河北省沧州市肃宁县第一中学2023届高三上学期期中考试历史试题江西省新余市实验中学2023-2024学年高二暑假班8月月考历史试题四川省德阳市第五中学2024届高三上学期开学考试历史试题江西省宜春市百树学校2024届高三上学期开学考试历史试题16·选必一第16课·学科网-【一题打天下】同步教学新方案陕西省宝鸡市宝鸡中学2023-2024学年高二上学期阶段考(一)历史试题山东省聊城颐中外国语学校2024届高三上学期第一次月考历史试题山东省滨州市惠民县第二中学2023-2024学年高一10月月考历史试题湖北省荆州市沙市中学2023-2024学年高一10月月考历史试题北京市丰台区2023-2024学年高一上学期期中联考历史(A)试题安徽省六安第一中学2023-2024学年高一上学期期中考试历史试题辽宁省辽南协作体2023-2024学年高二上学期期中历史试题(B卷)江苏省徐州市第七中学2023-2024学年高二上学期期中历史试题【好题汇编】专题04 货币与赋税制度(3大核心考点+60道高频考题)(已下线)宁夏回族自治区石嘴山市第三中学2023-2024学年高二上学期期末考试历史试题江苏省扬州市邗江区第一中学2023-2024学年高一12月月考历史试题四川省泸县第四中学2023-2024学年高二下学期开学考试历史试题(已下线)【好题汇编】专题01 选择性必修一 国家制度与社会治理

名校

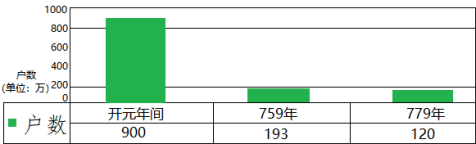

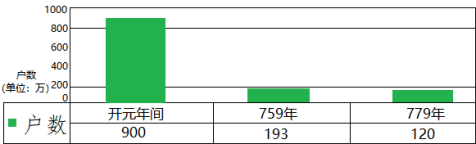

7 . 下图所示为唐朝政府控制的户口总数变化情况数据图。为了解决这一变化带来的财政运转困难,唐朝政府采取的主要措施是( )

| A.抑制土地兼并 | B.改革均田制 | C.精简政府机构 | D.实行两税法 |

您最近一年使用:0次

2023-06-26更新

|

224次组卷

|

15卷引用:黑龙江省大庆铁人中学2023-2024学年高一上学期期末历史试题

黑龙江省大庆铁人中学2023-2024学年高一上学期期末历史试题湖北省十堰市2022-2023学年高一下学期期末考试历史试题甘肃省陇南市2022-2023学年高一下学期期末考试历史试题江西省新余市实验中学2023-2024学年高二上学期开学考试历史试题山东省烟台市莱州市第一中学2023-2024学年高一上学期第一次月考历史试题甘肃省庆阳第二中学2023-2024学年高一上学期第一次月考历史试题陕西省汉中市校际联考2023-2024学年高一上学期期中考试历史试题陕西省学林教育校级联考2023-2024学年高一上学期期中考试历史试题江苏省南京市秦淮中学、大厂高级中学、溧水区第二高级中学、江浦高级中学文昌校区四校2023-2024学年高一上学期期中历史试题陕西省榆林市第十中学2023-2024学年高一上学期期中考试历史试题四川省成都市石室中学2023-2024学年高一上学期期中历史试题广东省江门市新会第一中学2023-2024学年高一上学期期中历史试题四川省成都外国语学校2023-2024学年高一12月月考历史试题四川省自贡市蜀光中学2023-2024学年高一12月月考历史试题广东省佛山市禅城实验高级中学2023-2024学年高一上学期期中历史试题

名校

8 . 唐代皇帝会对奏状中的潜在议题采取“搁置”的做法,不使之成为供大臣讨论的议题。皇帝的搁置权表现为对文书的“不报”或“留中”,皇帝对表状留而不发、未加批复的处理方式,也就是将议题搁置,暂时不决策。这一做法( )

| A.造成了决策权与行政权分立 | B.避免了朝廷决策中的失误 |

| C.有利于君主专制集权的强化 | D.破坏了政事堂的议政制度 |

您最近一年使用:0次

2023-06-21更新

|

469次组卷

|

7卷引用:黑龙江省齐齐哈尔市第八中学2023-2024学年高二10月月考历史试题

名校

9 . 唐朝前期,户籍多记有“计布若干”“计麻若干”“计租若干”(各写一行),不计户等只计课否,一人一行、男姓在前;而唐开元年间(713~741年)的户籍中,只保留“计租若干”或全部略去,户等、课否均录,且不再采用一人一行的录入方式。这一变化反映出( )

| A.政府赋税征收范围得以扩大 | B.赋役征收种类发生变化 |

| C.封建国家土地所有制已崩溃 | D.户籍的财政性功能削弱 |

您最近一年使用:0次

2023-06-12更新

|

516次组卷

|

6卷引用:黑龙江省佳木斯市第一中学2023届高三一模历史试题

黑龙江省佳木斯市第一中学2023届高三一模历史试题黑龙江省哈尔滨市哈尔滨师范大学附属中学2024届高三上学期开学考试历史试题黑龙江省佳木斯市第一中学2023-2024学年高一上学期期中考试历史试题河南省商丘市2022-2023学年高二6月月考历史试题(已下线)黄金卷03(全国卷新教材)-【赢在高考·黄金8卷】备战2024年高考历史模拟卷(全国卷专用)陕西省2024届高考模拟预测卷历史试题

名校

10 . 北魏吏部尚书崔亮说:“昔有中正,品其才第,上之尚书,尚书据状,量人授职,此乃与天下群贤共爵人也”。可见九品中正制是由州郡中正负责推荐,将各品第人物的详情上报吏部,再由吏部授予职位。由此可知,九品中正制( )

| A.是对察举制的继承和发展 | B.一定程度上体现了中央集权 |

| C.使人才选拔制度趋于完善 | D.使选官用人之权脱离了君权 |

您最近一年使用:0次

2023-06-11更新

|

287次组卷

|

7卷引用:黑龙江省绥化市肇东市第四中学2024届高三上学期第一次月考历史试题