名校

1 . 科举制使一些本来无立锥之地的平民书生,通过科场也得以晋身于官僚、贵族的行列……从而在社会阶层间出现等级中的升降、贵贱间的对流,为那些原来既非官僚也不是地主的人步入官僚队伍,提供了可能性。材料主要阐述了科举制( )

| A.动摇了统治根基 | B.增强了社会的阶层流动 |

| C.加强了中央集权 | D.提高了官员的文化素质 |

您最近一年使用:0次

2024-03-05更新

|

155次组卷

|

3卷引用:安徽省蚌埠市2023-2024学年高一上学期期末考试历史试题

名校

2 . 唐中期以后,社会上“逃户”现象日益严重,“流亡转徙,十室九空”,以至于“天下户籍久不更造,丁口转死,田亩卖易,贫富升降不实”。这( )

| A.推动了赋税制度的变革 | B.促进了租庸调制的推行 |

| C.表明弃农经商之风盛行 | D.导致了国家管控力减弱 |

您最近一年使用:0次

2024-02-19更新

|

68次组卷

|

3卷引用:安徽省部分学校2024届高三上学期期末历史试题

名校

3 . “凡百役之费,一钱之敛。先度其数而赋于人,量出以制入。户无主客,以见居为簿;人无丁中,以贫富为差。不居处而行商者,在所郡县税三十之一,度所与居者均,使无侥利。”材料所体现的税制( )

| A.促成商税成为政府主要税源 | B.延续了以人丁为主的赋税模式 |

| C.体现封建人身依附关系减弱 | D.需依托国家对农民的土地分配 |

您最近一年使用:0次

2023-12-18更新

|

414次组卷

|

6卷引用:安徽省六安第二中学河西校区2023-2024学年高一上学期期末历史试题

4 . 唐初的租庸调制以均田制为基础,即使农民分配到的实际土地没有达到法定授田标准,每丁每年也要纳定额的租调。唐中期实行两税法,依户等纳钱,依地亩纳粟,但丁额不废(以便临时差发力役)。由此可见,这一改革下( )

| A.货币开始成为主要税收形式 | B.赋税原则由税丁变为税产 |

| C.政府对农民的人身控制加强 | D.土地兼并现象得到了缓和 |

您最近一年使用:0次

2023-12-17更新

|

195次组卷

|

5卷引用:安徽省亳州市第二完全中学2023-2024学年高一上学期期末历史试题

名校

5 . 唐太宗时期,假设国家要修建一项大型交通工程,这项工程的实施涉及众多机构,按照当时的制度规定,其运作程序应是( )

| A.中书省→门下省→尚书省→工部 | B.尚书省→工部→中书省→门下省 |

| C.门下省→中书省→尚书省→工部 | D.尚书省→工部→门下省→中书省 |

您最近一年使用:0次

2023-11-20更新

|

206次组卷

|

461卷引用:2010年安徽省泗县双语中学高一上学期第三次月考历史卷

2010年安徽省泗县双语中学高一上学期第三次月考历史卷2011年安徽省泗县双语中学高二下学期第二次月考历史卷安徽省滁州全椒县城东中学2017-2018学年高一上学期期中考试历史试题安徽省濉溪县临涣中学2017-2018学年高一上学期第二次月考历史试题安徽省阜阳市第三中学2018-2019学年高一第一学期第一次调研考试历史试题安徽省合肥市九中2018-2019学年高一第一次月考历史试题安徽省六安市舒城中学2018-2019学年高一上学期第二次统考历史试题【全国百强校】安徽省淮北一中2018-2019学年高一上学期第一次月考历史试题安徽省滁州市定远县育才学校2018-2019学年高一(普通班)上学期期末考试历史试题安徽省霍邱县第二中学2018-2019学年高一上学期期中考试历史试题安徽省合肥市第九中学2019-2020学年高一上学期第一次月考历史试题安徽省合肥市第八中学、阜阳一中2019-2020学年高一10月联考历史试题安徽省淮南市第一中学2019-2020学年高一上学期第一次段考历史试题安徽省滁州市明光中学2019-2020学年高一上学期第一次月考历史试题安徽省六安市第一中学2019-2020学年高一上学期第一次段考历史试题安徽省合肥市一六八中学2019-2020学年高一上学期期中考历史试题安徽省亳州市第三十二中学2019-2020学年高一上学期期中考试历史试题安徽省合肥市肥东县第二中学2019-2020学年高一上学期期末考试历史试题安徽省黄山市祁门县第一中学2019-2020学年高一下学期期中考试历史试题安徽省阜阳市颍上第二中学2020-2021学年高一上学期期中考试历史试题安徽省六安市新安中学2020-2021学年高一上学期期中考试历史试题安徽省滁州市明光中学2021-2022学年高一上学期第一次月考历史试题安徽省芜湖市安徽师大附中2021-2022学年高一上学期期中历史试题 安徽省马鞍山市第二中学2023-2024学年高一上学期期中素质测试历史试卷2010年湖北监利县高一历史新课标版必修一古代中国的政治制度测试题2010年福建省漳州市华安一中高二下学期期末考试历史卷2010年河北省正定中学2011届高三第一次月考历史卷2010年本溪县高级中学高一上学期10月月考历史试题2010年佛山一中高一上学期第一次段考历史试题2011届湖南省浏阳一中高三上学期第一次月考历史卷2010年河南省河大附中高一上学期期中考试历史卷2010年山西省临汾一中高一上学期学段考试历史卷2010年北京五中高一第一学期期中考试历史卷2011年江苏省南京六中高二下学期期中考试历史卷2011年山西省吕梁市部分高中高二下学期期中考试历史卷2011年山东省潍坊市重点中学新高二暑假作业(一)历史卷2012届黑龙江省庆安县第三中学高三上学期第一次考试历史卷2011-2012学年山东省临清三中高一上学期第四次学分认定测试历史试卷2011-2012学年浙江省杭州十四中高一上学期期末考试历史试卷2011-2012学年广东省深圳高级中学高一上学期期末试题历史试卷2011-2012学年吉林省长春二中高一下学期第三次月考历史试卷2012-2013学年甘肃省甘谷一中高一上学期期中考试历史试卷2012-2013学年山东省乐陵市第一中学高一10月月考历史试卷(已下线)2012-2013学年广西柳州铁路一中高一上学期第一次月考历史试卷2012-2013学年吉林省长春十一中高一上学期期初考试历史卷2013届甘肃省武威第五中学高三上学期9月月考历史试卷2012-2013学年广东省惠州市实验中学高一上学期期中考试历史试卷2013届浙江省绍兴一中高三回头考试历史试卷2012-2013学年江西省上饶中学高一第一次月考历史试卷2012-2013学年江苏省大丰市新丰中学高一上学期期中考试历史试卷2012-2013学年云南省楚雄州东兴中学高一9月月考历史试卷2011-2012学年福建清流一中高二10月月考历史卷2012-2013学年广东省珠海市高二下学期质量监测历史试卷2013-2014学年江西吉安市吉水中学高一上学期第一次月考文综历史卷2013-2014学年山东省济宁市任城一中高二9月月考历史试卷2013-2014学年福建省四地六校高一上学期第一次月考历史试卷2013-2014学年山东济南一中高一10月月考历史试卷2013-2014学年江西抚州市临川十中高一上学期期中考试文综历史试卷2013-2014年广东汕头市金山中学高一上期期中历史试卷2015届新疆兵团农二师华山中学高三上期学前考历史试卷2014-2015学年吉林公主岭市第一中学高一上期第一次月考历史试卷2014-2015学年河南洛阳市第八中学高一10月月考历史试卷2014-2015学年河北唐山市开滦二中高一10月月考历史试卷2014-2015学年江西上高二中高一上期第一次月考历史试卷2014-2015学年黑龙江哈尔滨市32中高一上期期中历史试卷2014-2015学年江苏宿迁市洋河实验校高一上期期中历史试卷2014-2015学年湖北黄冈中学高一上期期中文综历史试卷2014-2015学年河南郑州市第四中学高一上期期中历史试卷2014-2015学年黑龙江绥化市三校高一上期期中联考历史试卷2014-2015学年天津和平区高一上期期中历史试卷2014-2015学年内蒙古霍林郭勒市第三中学高一上期期中历史试卷2014-2015学年河南周口中英文学校高一12月月考历史试卷2014-2015学年广东湛江师院附中等两校高一上期期中联考历史试卷2014-2015学年重庆杨家坪中学高一上期第三次月考历史试卷2014-2015学年河南郑州市星源外语校高一上期期中历史试卷2014-2015学年山东聊城莘县一中高一上学期中段质量检测历史试卷2015-2016学年江苏泰兴第一高中高一上期阶段练习01历史试卷2015-2016学年山西右玉县一中高一上期第一次月考历史试卷2015-2016学年宁夏银川育才中学高一上期中历史试卷2015-2016学年广东普宁华侨中学高一上期第一次月考历史试卷2016届宁夏区六盘山高级中学高三上期期中历史试卷22015-2016学年湖南邵阳石齐学校高一上期第一次月考历史试卷2015-2016学年山西忻州一中高一上期中历史试卷2015-2016学年吉林吉林五十五中高一上期中历史试卷2015-2016学年青海西宁十四中高一上期中历史试卷2015-2016学年福建连江县尚德中学高一上期中历史试卷2016届浙江建人高复学校高三上第三次月考历史试卷2015-2016学年吉林实验中学高一上期末历史试卷2015-2016学年湖南株洲十八中高一上第一次月考历史试卷2015-2016年新疆兵团农二师华山中学高一上期末考试历史卷2015-2016学年湖南岳阳县一中高一上期末考试历史试卷2015-2016学年广东惠来县一中等校高一上期末历史试卷2015-2016学年河北冀州中学高一下期开学考试历史卷2015-2016学年湖北宜昌夷陵中学高一上期末考试历史卷2015-2016学年湖南岳阳一中高一上期末历史试卷2015-2016学年金版学案高一岳麓版必修1练习历史试卷(40)2016-2017学年重庆市第十八中学高一上期第一次月考历史试卷2016-2017年甘肃省通渭县第二中学高一上期第一次月考文综历史试卷2016-2017学年河南省周口市中英文学校高一上期第一次月考历史试卷2016-2017学年福建省三明市清流一中高一第一阶段考历史试卷2016-2017学年黑龙江省杜蒙县高一上期第一次月考历史试卷2016-2017学年河北鸡泽县一中高一上期中历史试卷2016-2017学年吉林汪清六中高一上期中历史试卷2016-2017年山西省怀仁县一中高一上期期中文综历史试卷2016-2017学年江西省赣州市厚德外国语学校高一10月月考历史试卷2016-2017学年江西抚州临川区一中高一上期中历史试卷2016-2017学年湖北省荆州市公安县车胤中学高一上期中历史试卷(已下线)2016-2017学年广西区柳州市柳州铁路一中高一上历史试卷2016-2017学年辽宁省沈阳市东北育才学校高中部高一历史周练2(必修一前三单元)2016-2017学年山东省滨州市七年级下学期期中考试历史试卷河北省邯郸市磁县第一中学2016-2017学年高一(预科班)下学期期末考试历史试题(已下线)[首发]福建省福州市闽侯县2016-2017学年高二下学期期末考试历史试题福建省福州市闽侯县2016-2017学年高二下学期期末考试历史试题江苏省如皋市搬经中学2016—2017届高一历史上学期期中考试试题内蒙古集宁一中2017-2018学年高一上学期第一次月考文科综合历史试卷山西省现代双语学校南校岳麓版高中历史必修一 第3课 古代政治制度的成熟 (练习)吉林省汪清县第六中学2017-2018学年高一9月月考历史试题吉林省乾安县第七中学2017-2018学年高一实验班第一次月考历史试题河北省涞水波峰中学2017-2018学年高一9月月考历史试题吉林省辽源市田家炳高级中学2017-2018学年高一上学期9月月考历史试题江西省南康中学2017-2018学年高一上学期第一次月考历史试题广东省汕头市潮南实验学校2017-2018学年高一10月月考历史试题河南省安阳市第三十五中学2017-2018学年高一上学期第一次月考历史试题辽宁省凌源二中2017-2018学年高一10月月考历史试卷贵州省大方县第一中学2017-2018学年高一上学期第一次月考历史试题山东省泰安四中2017-2018学年第一学期期中考试模拟题 高一历史吉林省长春外国语学校2017-2018学年高一上学期期中考试历史试题1吉林省长春外国语学校2017-2018学年高一上学期期中考试历史试题2黑龙江哈尔滨市第三十二中学2017-2018学年高一上学期期中考试历史试题吉林省乾安县七中2017-2018学年高一上学期期中考试历史试卷天津市和平区2017-2018学年高一上学期期中质量调查历史试题宁夏银川一中2017-2018学年高一上学期期中考试历史试题河北省涞水县波峰中学、高碑店市第三中学2017-2018学年高一上学期期中考试历史试题陕西省黄陵中学高新部2017-2018学年高一上学期期中考试历史试题陕西省西安电子科技中学2017-2018学年高一上学期期中考试历史试题江苏省南京市程桥高级中学2017-2018学年高一第一学期期中考试历史试卷江苏省扬州中学2017-2018学年高一上学期期中考试历史试题山西省怀仁县第八中学2017-2018学年高一第一次月考历史试题福建省莆田市第二十四中学2017-2018学年高一上学期期中考试历史试题广东省汕头市下蓬中学2017-2018学年高一上学期期中考试历史试题福建省泉州市马甲中学2017-2018学年高一上学期期中考试历史试题山西省灵丘县一中2017-2018学年高一上学期期中考试历史试题四川省广元市川师大万达中学2017-2018学年高一半期考试历史试题 湖南省益阳市第六中学2017-2018学年高一上学期期中考试历史试题辽宁省东港二中、瓦房店高级中学等四校2017-2018学年高一12月联考历史试卷辽宁省瓦房店市高级中学2017-2018学年高一上学期12月月考历史试题贵州省遵义航天高级中学2017-2018学年高一上学期第三次月考文综历史试题云南省泸水市第一中学2017-2018学年高一上学期期中考试历史试题天津市滨海新区大港八中2017-2018学年高一上学期第二次月考历史试卷山东省桓台第二中学2017-2018学年高一上学期12月月考历史试题四川省南充高级中学2017-2018学年高一12月月考历史试题江西省鄱阳县第二中学2017-2018学年高一上学期期中考试历史试题福建省厦门市湖滨中学2017-2018学年高一上学期期中考试历史试题江苏省盘湾中学、陈洋中学2017-2018学年高一上学期期中联考历史试题四川省宜宾市南溪区第二中学校2017-2018学年高一10月月考历史试题江西省岑巩县思瑞高级中学2017-2018学年高一上学期期中考试 历史试题四川外语学院重庆第二外国语学校2017-2018学年高一上学期期中考试历史试题江西省赣州市南康区第三中学2017-2018学年高一上学期第一次大考历史试题福建省莆田第六中学2017-20187学年高一上学期期中考试历史试题湖南省衡阳县第四中学2017-2018学年上学期高一期中考试历史试题四川省遂宁市2017-2018学年高一上学期期末考试历史试题湖南省醴陵二中、醴陵四中2017-2018学年高一上学期期末联考历史试题河北省枣强中学2017-2018学年高一上学期期末考试历史试题广东省江门市第二中学2017-2018学年高二下学期3月月考历史试题陕西省黄陵中学2017-2018学年高二(普通班)下学期开学考试历史试题湖南省醴陵二中、四中2017-2018学年高一上学期期末考试历史试题2017—2018学年第一学期保定易县一中高一年级第二次月考历史试题吉林省辽源市田家炳高级中学2017-2018学年高二下学期3月月考历史试题福建省莆田第九中学2017-2018学年高二下学期第一次月考历史试题广西陆川县中学2017-2018学年高二3月月考历史试题黑龙江省牡丹江市第一高级中学2017-2018学年高二4月月考历史试题福建省莆田第六中学2017-2018学年高一上学期期中考试历史试题黑龙江省双鸭山市第一中学2016-2017学年高一9月月考历史试题湖北省荆州中学、宜昌一中等“荆、荆、襄、宜四地七校考试联盟”2017-2018学年高一下学期期中考试历史试题河南安阳滑县实验学校2017至2018年高一下学期开学历史试题福建省福州市第四中学2016-2017学年高一上学期第一学段模块检测历史试题河南省镇平县第一高级中学2017-2018学年高一上学期第一次月考历史试题陕西省安康市第二中学2019届高三第一次模拟考试历史试卷陕西省渭南中学2018-2019学年高一上学期教学质量检测月考(1)历史试卷2018-2019学年高一上历史(人教版)必修1第3课《从汉至元政治制度的演变》练习卷【整合】历史人教版高中历史必修一 第1单元 古代中国的政治制度 第3课 从汉到元政治制度的演变 练习2江苏省南京师范大学连云港华杰实验学校2018-2019学年高一上学期第一次学情检测历史试题广东省深圳市耀华实验学校2018-2019学年高一上学期第一次月考历史试题江苏省沭阳县修远中学2018-2019学年高一(实验班)上学期第一次月考历史试题江苏省沭阳县修远中学2018-2019学年高一上学期第一次月考历史试题【全国百强校】黑龙江省牡丹江市第一高级中学2018-2019学年高一10月摸底考试历史试题【全国百强校】山东省泰安第一中学2018-2019学年高一10月学情检测历史试题广东省潮州市潮安区颜锡祺中学2018-2019学年高一10月月考历史试题黑龙江省哈尔滨师范大学青冈实验中学校2018-2019学年高一10月考试历史试题【校级联考】湖南省岳阳县第一中学、汨罗市一中2018-2019学年高一10月联考历史试题陕西省汉中市洋县中学2018-2019学年高一上学期第一次月考历史试题江西省赣州厚德外国语学校(高中部)2018-2019学年高一上学期第一次月考历史试题吉林省长春市汽车经济开发区第三中学2018-2019学年高一10月月考历史试题吉林省白城市第一中学2018-2019学年高一上学期第一次月考历史试题【全国百强校】宁夏石嘴山市第三中学2018-2019学年高二上学期第一次(10月)月考历史试题福建省福州市长乐高级中学2018-2019学年高一上学期第一次月考历史试题黑龙江省哈尔滨师范大学青冈实验中学校2017-2018学年高一上学期期中考试历史试题湖南省衡阳市一中2018-2019学年高一10月月月考历史试题卷山西省吕梁学院附属中学2018-2019学年高一上学期第一次月考历史试题河南省兰考县三中卫星部2018-2019学年高一上学期第一次月考历史试题【全国百强校】河北省唐山市第一中学2018-2019学年高一10月月考历史试题【全国百强校】吉林省吉林市吉化第一高级中学校2018-2019学年高一上学期期中考试历史试题四川省邻水实验学校2018-2019学年高一上学期期中考试历史试卷【全国百强校】广东省佛山市第一中学2018-2019学年高一上学期第一次段历史试题广东省潮州市潮安区颜锡祺中学2018-2019学年高一上学期期中考试历史试题湖南省衡阳县第四中学2018-2019学年高一上学期期中考试历史试题广西壮族自治区桂林八中2018-2019学年高一上学期期中考试历史试卷【校级联考】天津市宝坻区普通高中2018-2019学年高一上学期三校联考历史试卷【校级联考】福建省三明市三地三校2018-2019学年高一上学期期期中联考历史试题陕西省商洛市商南县高级中学2018-2019学年高一上学期第二次月考历史试卷陕西省榆林市第二中学2018-2019学年高一上学期第二次月考历史试题【全国百强校】北京四中2018-2019学年高一上学期期中考试历史试卷四川省遂宁二中2018-2019学年高一上学期半期考试历史试卷四川省泸州市泸化中学2018-2019学年高一上学期第二次月考历史试题山东省新泰二中2019届高三上学期第五次月考历史试卷江苏省新草桥中学2018-2019学年高一期中考试历史试卷黑龙江省大庆十中2018-2019学年高一上学期期末考试历史试题陕西省吴起高级中学2018-2019学年高一(基础)上学期期末考试历史试题内蒙古呼和浩特市第六中学2018-2019学年高一上学期期末考试历史试题福建省厦门市湖滨中学2018-2019学年高一上学期期中历史试卷【区级联考】上海市黄浦区2019届高三上学期期末调研测试历史试题【校级联考】吉林省普通高中友好学校联合体2017-2018学年高二下学期期末联考历史试题河南省安阳二中2018-2019学年高一上学期期末考试历史试卷江苏省盐城市射阳县盘湾中学2018-2019学年高一上学期期中考试历史试题江苏省盐城市大丰区南阳中学2018-2019学年高一上学期期中考试历史试题天津市滨海区大港区太平村中学2018-2019学年高二(下)期中历史试卷内蒙古北方重工业集团有限公司第三中学2018-2019学年高一10月月考历史试题内蒙古北方重工业集团有限公司第三中学2017-2018学年高一上学期期中历史试题辽宁省葫芦岛一中2017-2018学年高一下学期课外拓展训练(二)历史试题重庆市南开中学2017—2018学年高一上学期期末历史试题广东省珠海市第二中学2018-2019学年高一上学期月考历史试题吉林省通化市梅河口市博文学校2017-2018学年高一上学期第一次历史试题(已下线)贵州省兴义市坪东中学2009-2010学年高一上学期期中考试历史试题人教版(2019)中外历史纲要上同步练习:第7课 隋唐制度的变化与创新四川省旺苍东城中学2018-2019学年高一下学期开学历史试题2019年四川省绵阳市南山中学实验学校高三9月月考文科综合历史试题2018—2019学年北京昌平凯博外国语学校高三上学期第四次月考考卷陕西省咸阳市武功县普集高级中学2019-2020学年高一上学期第一次月考历史试题山西省忻州市静乐一中2019-2020学年高一上学期9月月考历史试题宁夏青铜峡市高级中学(吴忠中学分校)2019-2020学年高一上学期第一次月考历史试题宁夏青铜峡市高级中学(吴忠中学分校)2019-2020学年高二上学期第一次月考历史试题黑龙江省双鸭山市第一中学2019-2020学年高一上学期第一次月考历史试题黑龙江省双鸭山市第一中学2019-2020学年高一10月月考历史试题湖南省株洲市茶陵县第三中学2019-2020学年高一上学期第一次月考历史试题云南省普洱市澜沧县一中2019-2020学年高一10月月考历史试题福建省南平市建瓯市芝华中学2019-2020学年高一上学期第一次阶段考历史试题江苏省苏州市震泽中学2019-2020学年高一上学期第一次月考历史试题云南省昆明市官渡区第一中学2019-2020学年高一10月月考历史试题山东省菏泽市东明县第一中学2019-2020学年高一上学期第一次月考历史试题甘肃省嘉峪关市酒钢三中2018-2019学年高一上学期第二次模考历史试题甘肃省武威市第十八中学2019-2020学年高一上学期第一次月考历史试题高中历史人教版(2019新课标)必修中外历史纲要上第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展练习题江西省南昌市实验中学2019-2020学年高一上学期第一次月考历史试题湖南省邵阳市邵东县第一中学2019-2020学年高一上学期第一次月考历史试题辽宁省阜新市第二高级中学2019-2020学年高一上学期第一次月考历史试题人教版(2019)必修《中外历史纲要(上)》课后复习卷:第7课隋唐制度的变化与创新广东省珠海市第二中学2018-2019学年高一12月月考历史试题内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗第一中学2019-2020学年高一上学期第一次月考历史试题贵州省黔西南布依族苗族自治州兴仁市凤凰中学2019-2020学年高一上学期第一次月考历史试题湖北省黄冈市浠水实验高中2019-2020学年高一10月月考历史试题重庆市云阳江口中学校2019-2020学年高一上学期第一次月考历史试题黑龙江省绥化市青冈县第一中学2019-2020学年高一上学期(B)班10月月考历史试题河北省承德市隆化县存瑞中学2019-2020学年高一上学期期中考历史试题河北省唐山市第十一中学2019-2020学年高一10月月考历史试题山西省朔州市怀仁一中2019-2020学年高一上学期期中考文科综合历史试题天津市耀华中学2019-2020学年高一上学期期中形成性检测历史试题江苏省淮安市马坝高级中学2019-2020学年高一上学期期中考历史试题云南省曲靖市宣威市第九中学2019-2020学年高一上学期第一次月考历史试题宁夏银川市兴庆区长庆高级中学2019-2020学年高二上学期第一次月考历史试题西藏日喀则市南木林高级中学2019-2020学年高一上学期期中历史试题湖北省宜昌市葛洲坝中学2019-2020学年高一上学期期中考历史试题广东省佛山市第一中学2019-2020学年高一上学期期中考历史试题江苏省江阴市四校2019-2020学年高一上学期期中考历史试题河北省石家庄市普通高中2019-2020学年高一10月月考历史试题江苏省淮安市马坝中学2019-2020学年高二10月月考历史试题(必修)黑龙江省绥化市安达市第七中学2019-2020学年高一上学期期中考历史试题江苏省普通高中2019-2020学年高二学业水平合格性考试模拟(一)历史试题山西省朔州市应县第一中学校2019-2020学年高一上学期月考三历史试题河南省驻马店市上蔡中学2019-2020年高一11月月考历史试题四川省宜宾市第三中学校2019-2020学年高一10月月考历史试题辽宁省大连市辽宁师大附中2019-2020学年高一上学期第二次模块考试历史试题湖北省黄冈市浠水县实验高级中学2019-2020学年高一9月月考历史试题湖北省宜昌市点军区第二中学2019-2020学年高一10月月考历史试题黑龙江省大庆市第十中学2019-2020学年高一上学期第二次月考历史试题吉林省长春市东北师大附中净月校区2019-2020学年高一上期第一次月考历史试题江西省新余市分宜中学2019-2020学年高一上学期第三次段考历史试题黑龙江省哈尔滨市宾县第一中学2019-2020学年高一上学期第二次月考历史试题湖北省武汉市汉南区职教中心2019-2020学年高一上学期期中考试历史试题陕西省商洛市山阳县2019-2020学年高二学业水平测试冲刺历史试题江苏省常州市金坛区第一中学2019-2020学年高二上期第二次合格性考试模拟历史试题黑龙江省大庆市东风中学2019-2020学年高一上学期期末考试历史试题甘肃省天水市第一中学2019-2020学年高一上学期第三次学段(期末)考试历史试题上海市黄浦区2010届高三上学期期末考试历史试题河北省石家庄市第二中学2019-2020学年高一上学期期中考试历史试题重庆市第八中学2012-2013学年高一上学期期末考试文综历史试题重庆市南开中学2013-2014学年高一上学期期末考试历史试题河南省郑州市巩义市京师杜甫高中2019-2020学年高一上学期第三次月考历史试题云南省曲靖市会泽县一中2019-2020学年高一上学期第一次段考历史试题江西省鹰潭市贵溪市实验中学高中部2019-2020学年高一上学期第一次月考历史试题陕西省咸阳市实验中学2019-2020学年高一上学期第一次月考历史试题黑龙江省绥化市哈师大青冈实验中学2019届高三8月月考历史试题重庆市第一中学2016-2017学年高一10月月考文科综合历史试题贵州省铜仁市思南中学2020-2021学年高一上学期第一次月考历史试题.人教统编版选择性必修一第一、二、三单元限时训练河北省邢台市第七中学2018-2019学年高一10月月考历史试题陕西省咸阳市永寿县中学2020-2021学年高一上学期第一次月考历史试题黑龙江省牡丹江市海林市朝鲜族中学2020-2021学年高一上学期第一次月考历史试题天津市南开区南大奥宇培训学校2020届高三上学期第一次月考历史试题山东省淄博第五中学2020-2021学年高一10月月考历史试题吉林省通化市通化县综合高级中学2020-2021学年高一上学期期中考试历史试题四川省广安市广安中学2020-2021学年高一上学期第一次月考历史试题四川省广安市北师大广安实验学校2020-2021学年高一10月月考历史试题江苏省扬州市高邮市2020-2021学年高一上学期期中调研考试历史试题甘肃省平凉市静宁县第一中学2020-2021学年高一上学期第二次月考历史试题辽宁省抚顺市第一中学2020-2021学年高一上学期期中考试历史试题四川省广元市川师大万达中学2020-2021学年高一9月月考历史试题福建省莆田第二十五中学2020-2021学年高一上学期期中考试历史试题甘肃省武威市民勤县第一中学2020-2021学年高一上学期第一次月考历史试题新疆乌鲁木齐市第四中学2020-2021学年高一上学期期中考试历史试题北京市第四十三中学2020-2021学年高二上学期期中考试历史试题湖北省襄阳市五校(宜城一中、枣阳一中、襄州一中、曾都一中、南漳一中)2020-2021学年高一上学期期中联考历史试题辽宁省大连市普兰店区第一中学2020-2021学年高一上学期第一阶段考试历史试题福建省三明第一中学2020-2021学年高一上学期期中考试历史试题辽宁省大连市普兰店区第一中学2020-2021学年高二上学期第一阶段考试历史试题黑龙江省绥化市安达市第七中学2020-2021学年高一上学期期中考试历史试题河北省张家口市尚义县第一中学2020-2021学年高一上学期期中考试历史试题江苏省镇江市正兴学校2020-2021学年高一上学期期中考试历史试题江苏省南通西藏民族中学2020-2021学年高一上学期期中考试历史试题四川省内江市威远中学2020-2021学年高一上学期期中考试历史试题福建省漳州市华安县第一中学2020-2021学年高一年上学期期中考试历史试题湖南省湘潭电机子弟中学2020-2021学年高一11月段考历史试题辽宁省朝阳市第二高级中学2020-2021学年高一12月月考历史试题天津市静海区四校2020-2021学年高二12月阶段性检测历史试题吉林省白城市大安市第六中学2018-2019学年高二下学期期末考试历史试题天津市滨海新区汉沽第六中学2020-2021学年高一上学期第一次月考历史试题黑龙江省鹤岗市第一中学2021届高三12月月考历史试题广西百色市平果县第二中学2020-2021学年高一10月月考历史试题江西省新余市第四中学2020-2021学年高一上学期第二次段考历史试题四川省南充市2020-2021学年高一上学期期末考试历史试题新疆昌吉州教育共同体2020-2021学年高二上学期期末质量检测历史试题湖北省黄石市有色第一中学2020-2021学年高一上学期期末考试历史试题山东省菏泽市曹县第一私立高中2020-2021学年高一上学期第一次月考历史试题吉林省长春市第一五一中学2020-2021学年高一上学期期中考试历史试题湖南省长沙市湘郡长德实验学校2020-2021学年高一上学期期中考试历史试题内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗奋斗中学2020-2021学年高一上学期期中考试历史试题四川省南充市白塔中学2020-2021学年高一上学期期中考试历史试题四川省广安市武胜烈面中学2021-2022学年高一9月月考历史试题云南省曲靖市沾益区第四中学2021-2022学年高二10月月考历史试题山东省济南市章丘区第一中学2021-2022学年高二10月月考历史试题山东省菏泽市东明县第一中学2021-2022学年高一上学期第一次月考历史试题江苏省苏州市吴江平望中学2021-2022学年高一上学期阶段性测试(一)历史试题陕西省渭南市尚德中学2021-2022学年高一上学期第一次月考历史试题黑龙江省大庆中学2021-2022学年高一上学期第一次月考历史试题江苏省扬州市高邮市临泽中学2021-2022学年高一10月阶段测试历史试题浙江省金华市浦江县建华中学2021-2022学年高一10月月考历史试题四川省南充市白塔中学2021-2022学年高一上学期第一次月考历史试题天津市武清区梅厂中学2021-2022学年高二10月月考历史试题【全国百强校】四川省雅安中学2018-2019学年高一上学期第一次月考历史试题河南省濮阳市范县第一中学2021-2022学年高一上学期第一次月考历史试题山东省临沂第十九中学2021-2022学年高一上学期第二次段考历史试题湖南省怀化市第五中学2021-2022学年高一上学期第一次月考历史试题天津市武清区天津英华国际学校2021-2022学年高一上学期第一次月考历史试题湖南省怀化市第五中学2021-2022学年高一上学期期中考试历史试题青海省西宁市湟中区多巴高级中学2021-2022学年高一上学期第一次月考历史试题黑龙江省牡丹江市第三中学2021-2022学年高一上学期第一次月考历史试题广西玉林市市直六所普通高中2021-2022学年高一上学期期中考试历史试题吉林省延边州汪清县第六中学2021-2022学年高一上学期期中考试历史试题四川省广元市川师大万达中学2021-2022学年高一上学期期中考试历史试题云南省曲靖市罗平县第二中学2021-2022学年高一上学期期中考试历史试题江苏省淮安市盱眙县第二高级中学2021-2022学年高一上学期期中考试历史试题四川省广元市树人中学2021-2022学年高一上学期第一次段考历史试题黑龙江省大庆市肇州中学2021-2022学年高一上学期第二次月考历史试题江苏省扬州市高邮市2021-2022学年高一上学期期中考试历史试题江苏省宿迁市沭阳县2021-2022学年高一上学期期中调研测试历史试题江苏省扬州市宝应县2021-2022学年高一上学期期中考试历史试题河北省石家庄实验中学2021-2022学年高一11月月考历史试题北京市第四十三中学2021-2022学年高二上学期期中考试历史试题福建省三明市四地四校2021-2022学年高一上学期期中联考历史试题内蒙古呼伦贝尔市鄂温克旗第三中学2021-2022学年高一上学期第一次月考历史试题四川省凉山州宁南中学2021-2022学年高一上学期第二次月考历史试题山西省大同市灵丘县第四中学2021-2022学年高一上学期期中考试历史试题四川省攀枝花市成都外国语学校2021-2022学年高一上学期期中考试历史试题江苏省南京市第一中学2021-2022学年高一12月月考历史试题海南省儋州川绵中学2021-2022学年高一上学期第二次月考历史试题江苏省盐城市大丰区新丰中学2021-2022学年高一上学期期中考试历史试题河北省保定市唐县第一中学2021-2022学年高一12月月考历史试题河南省平顶山市龙河实验高级中学2021-2022学年高一12月月考历史试题山东省济南第十一中学2021-2022学年高一上学期期中考试历史试题贵州省毕节市第一中学2021-2022学年高一上学期第二次段考历史试题甘肃省庆阳市陇东学院附中2021-2022学年高一上学期期中考试历史试题湖南省衡阳师范学院祁东附属中学2021-2022学年高一上学期期中考试历史试题甘肃省张掖市第二中学2021-2022学年高一上学期期末考试历史试题福建省莆田市仙游县度尾中学2021-2022学年高一上学期期末考试历史试题云南省昆明师范专科学校附中2021-2022学年高一上学期期末考试历史试题新疆叶城县第八中学2021-2022学年高一上学期期末历史试题新疆生产建设兵团第十师北屯高级中学2021-2022学年高一10月月考历史试题江西省南昌知行中学2021-2022学年高一上学期期中历史试题江苏省淮安市高中校协作体2021-2022学年高二上学期期中历史试题江苏省天一中学2021-2022学年高一上学期期中历史试题贵州省黔西南州金成实验学校2021-2022学年高一11月月考历史试题江苏省南通市通州区石港中学2021-2022学年高一上学期期中历史试题(已下线)第7课隋唐制度的变化与创新(重难点突破)-2022高考历史一轮复习思维导图+重难点突破(中外历史纲要)新疆喀什市普通高中2021-2022学年高一上学期期末考试历史试题新疆喀什地区疏附县2021-2022学年高一上学期期末历史试题广东省江门市广雅中学2021-2022学年高一上学期期中(普通班)考试历史试题(已下线)初升高检测卷(二)-2022年初升高历史无忧衔接(统编版)吉林省延边州汪清县汪清第六中学2021-2022学年高二6月月考历史试题(已下线)第05练隋唐制度的变化与创新-2023年高考历史一轮复习小题多维练(新高考专用)河南省商丘市柘城县行知高级中学2021-2022学年高一上学期期中考试历史试题江苏省南通市通州区金沙中学2021-2022学年高一12月月考历史试题(已下线)全册综合能力测试-2022-2023学年高中历史选必一同步测试第二单元三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展(A卷·知识通关练)-【单元测试】高一历史分层训练AB卷(统编版·中外历史纲要上)河北省石家庄市元氏县第四中学2022-2023学年高一上学期开学摸底考试历史试题(A)北京市首都师大附属密云中学2022-2023学年高二10月月考历史试题陕西省商洛市丹凤中学2021-2022学年高一上学期期中考试历史试题湖北省荆州市沙市中学2022-2023学年高一上学期第二次月考历史试题黑龙江省齐齐哈尔市普高联谊校2022-2023学年高一上学期期中考试历史试题四川省广安第二中学2022-2023学年高一上学期期中考试历史试题江苏省宿迁市文昌高级中学2022-2023学年高一上学期期中考试历史试题黑龙江省佳木斯市建三江七星农场第二中学2022-2023学年高二上学期第一次月考历史试题期末测试题(一)-【单元测试】高一历史分层训练AB卷(统编版·中外历史纲要上)上海市南洋模范中学2022-2023学年高一上学期期末线上考试历史试题新疆阿克苏地区阿克苏市实验中学2022-2023学年高一上学期期末考试历史试题河北省沧州市献县求实高级中学2022-2023学年高一上学期期末模拟考试历史试题(三)河北省沧州市献县求实高级中学2022-2023学年高一上学期期末模拟考试历史试题(五)河北省沧州市献县求实高级中学2022-2023学年高一上学期期末模拟考试历史试题(二)重庆市璧山来凤中学2021-2022学年高一10月月考历史试题四川省广元市广元中学2021-2022学年高一下学期开学考试历史试题四川省眉山冠城七中实验学校2021-2022学年高一上学期第一次月考历史试题(已下线)作业13隋唐制度的变化与创新-2023年【暑假分层作业】高二历史(统编版)新疆乌鲁木齐市第130中学2022-2023学年高一上学期第二次月考历史试题湖南省湘潭市湘乡市第一中学2022-2023学年高一下学期期中考试历史试题湖南省娄底市涟源市第六中学2022-2023学年高一6月竞赛历史试题新疆巴音郭楞州兵团第二师八一中学2024届高三上学期第一次月考历史试题陕西省渭南市三贤中学2024届高三上学期第一次月考历史试题第7课·隋唐制度的变化与创新之中枢政务机构(汉-唐)·随堂练习A卷四川省绵阳市绵阳中学2023-2024学年高一上学期第一次月考历史试题内蒙古乌兰察布市集宁区第二中学2022-2023学年高一上学期期中考试历史试题辽宁省抚顺德才高级中学2023-2024学年高一上学期第一次月考历史试题山东省德州市夏津第一中学2023-2024学年高一10月月考历史试题山东省临沂市莒南第一中学北校区2023-2024学年高一10月月考历史试题(已下线)河南省南阳市第一中学2024届高三上学期第三次月考历史试题变式练习中国古代史02甘肃省兰州市教育局第四片区联考2023-2024学年高一上学期期中考试历史试题浙江省杭州市北斗联盟2023-2024学年高一上学期期中联考历史试题湖北省应城市科技高级中学2023-2024学年高一上学期10月月考历史试题云南省大理州大理市下关第一中学教育集团2024届高三上学期期中考试历史试题甘肃省天水市张家川回族自治县第一中学2023-2024学年高一上学期第三次月考历史试题云南省下关第一中学2023-2024学年高一上学期期中历史试题北京市顺义区第一中学2023-2024学年高一12月月考历史试题北京市顺义区第一中学2023-2024学年高一12月月考历史试题河南省郑州市第四高级中学2023-2024学年高一西藏班上学期第二次月考历史试题湖南省泸溪县第二中学2023-2024学年高一上学期第一次质量检测历史试题河北武强中学2023-2024学年高一上学期期末历史试题湖南省郴州市2023-2024学年高一上学期期末历史试题宁夏回族自治区石嘴山市平罗中学2023-2024学年高一上学期期末历史试题湖北省武汉市汉南第一中学2023-2024学年高一上学期期末复习综合检测历史试题河南省漯河市高级中学2023-2024学年高一上学期1月阶段检测历史试题重庆市永川双石中学校2023-2024学年高一上学期期中历史试题云南省广南县第十中学校2023-2024学年高一3月月考历史试题(已下线)2024届江苏省高三下学期决战新高考(大联考)历史试卷变式练习中国古代史(已下线)【学考复习】普通高中学业水平合格性考试历史综合训练卷01

6 . 阅读下列材料

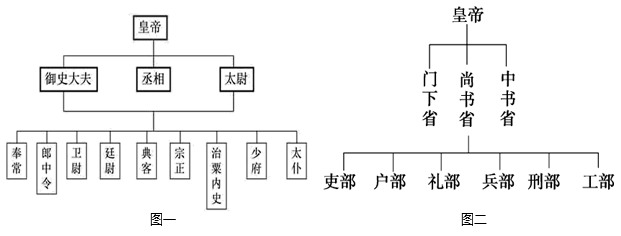

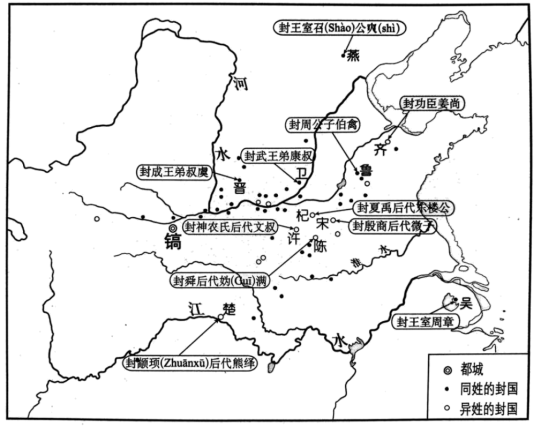

(2)材料二反映的是什么时期的什么制度?

(3)依据材料三并结合所学知识,指出西汉时期地方行政制度是什么?这一制度会造成什么后果?列举汉武帝“矫秦县之失策”的具体措施

材料一

材料二

材料三 “汉高祖……矫秦县之失策,封建王侯,并跨州连邑,有逾古典。”这些受封的诸侯王和列侯都是“有土之爵”,在其封地上享有两大特权:一是“自置吏”,二是“得赋敛”。

——摘编自周振鹤《中国地方行政制度史》

愿陛下令推恩分子弟,以地侯之。彼人人喜得所愿,上以德施,实分其国,不削而稍弱矣。于是上从其计。

(1)材料一中图一反映的是什么制度?图二中三省的职责分别是什么?(2)材料二反映的是什么时期的什么制度?

(3)依据材料三并结合所学知识,指出西汉时期地方行政制度是什么?这一制度会造成什么后果?列举汉武帝“矫秦县之失策”的具体措施

您最近一年使用:0次

2023-11-07更新

|

303次组卷

|

3卷引用:安徽省六安第二中学河西校区2023-2024学年高一上学期期末历史试题

名校

7 . 隋唐科举制不问门第,“一切以程文为去留”,不论家庭出身和品级等第,只要通过科举博取功名,就能跻身官僚阶层。这样的选官制度,与魏晋南北朝时期那种“士庶天隔”的九品中正制有天壤之别。据此可知,科举制( )

| A.推动了社会风气的转变 | B.加强了中央集权的统治 |

| C.消除了社会阶层的同化 | D.利于扩大封建统治基础 |

您最近一年使用:0次

2023-10-27更新

|

287次组卷

|

27卷引用:安徽省阜阳市名校2022-2023学年高一上学期期末考试历史试题

安徽省阜阳市名校2022-2023学年高一上学期期末考试历史试题安徽省阜阳第一中学2022-2023学年高一上学期第三次月考历史试题湖北省宜昌市协作体2022-2023学年高一上学期期中考试历史试题黑龙江省齐齐哈尔市普高联谊校2022-2023学年高一上学期期中考试历史试题辽宁省朝阳市建平县实验中学2022-2023学年高一上学期期中考试历史试题湖南省邵阳市隆回县第二中学2022-2023学年高一上学期期中线上考试历史试题黑龙江省绥化市绥棱县第一中学2022-2023学年高一上学期期中考试历史试题黑龙江省哈尔滨市双城区兆麟中学2022-2023学年高一上学期期中考试历史试题江西省抚州市广昌县第一中学2022-2023学年高二上学期期末考试复习历史试题内蒙古阿拉善盟第一中学2022-2023学年高一上学期期末考试历史试题辽宁省锦州市2022-2023学年高一上学期期末考试历史试题吉林省白城市通榆县2022-2023学年高一上学期期末考试历史试题广东省肇庆市德庆县香山中学2022-2023学年高一上学期期中考试历史试题黑龙江省哈尔滨市宾县第二中学2022-2023学年高二下学期第三次月考历史试题黑龙江省哈尔滨市第三中学2022-2023学年高一下学期期末考试历史试题新疆乌鲁木齐市第101中学2022-2023学年高二上学期期中考试历史试题黑龙江省大庆实验中学2023-2024学年高一10月月考历史试题湖北省鄂东南三校联考2022-2023学年高一上学期阶段考(一)历史试题重庆市铜梁一中等三校2023-2024学年高一10月联考历史试题河北省沧州市运东七县2023-2024学年高一上学期期中考试历史试题内蒙古通辽市科尔沁左翼中旗实验高级中学2023-2024学年高一上学期期中考试历史试题云南省保山市龙陵县镇安中学2023-2024学年高一上学期第二次考练历史试题河南省济源市2023--2024学年高一上学期期末历史试题四川省岳池中学2023-2024学年高一上学期第二次月考历史试题江西省兴国中学2023-2024学年高一下学期第一次月考(开学)(兴国班)历史试题广东省饶平县第二中学2023-2024学年高一下学期期初检测历史试题山西省大同市第一中学校2023-2024学年高一3月月考历史试题

名校

8 . 唐代出身贫寒的科举官员,由于“来自田间,多由寒峻,其见识迂陋”,也不会逢迎阿谀,故对上司“作奸犯科,类不当行”之事,往往引经据典,加以阻拦;若由其经办处理,也能坚持律条,加以严惩。材料反映科举制( )

| A.客观上有利于政治清明 | B.提高了官员的道德品质 |

| C.拓宽了政治参与的途径 | D.加强对官员的思想控制 |

您最近一年使用:0次

2023-10-20更新

|

796次组卷

|

8卷引用:安徽省阜阳市第三中学2023-2024学年高一上学期期末历史试题

安徽省阜阳市第三中学2023-2024学年高一上学期期末历史试题贵州省遵义市2024届高三一模历史试题(已下线)组卷网·期中复习-纲要上 第二单元-高频考法精讲精练广东省阳江市2023-2024学年高二上学期期中考试历史试题广西钦州市浦北县2023-2024学年高一上学期期中考试历史试题陕西省西安市长安区第一中学2023-2024学年高一上学期期中历史试题(已下线)黄金卷07-【赢在高考·黄金8卷】备战2024年高考历史模拟卷(湖北专用)广西壮族自治区南宁市第三中学2024届高三12月月考历史试题

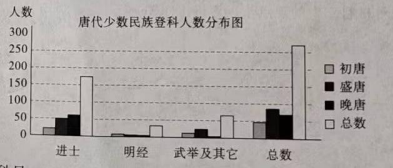

9 . 解读下列图示内容可知,唐朝的科举制度( )

| A.侧重于进士和明经科目 | B.开创了武举取士的先例 |

| C.选拔了各类实用性人才 | D.体现了开明的民族政策 |

您最近一年使用:0次

2023-07-13更新

|

107次组卷

|

2卷引用:安徽省亳州市涡阳县第二中学等校2022-2023学年高一下学期期末联考历史试题

名校

10 . 唐初的三省六部制建立了“中书取旨,门下封驳,尚书奉而行之”的中央行政体制;贞观年间,唐太宗深察其弊,乃令“三省长官合署办公,是谓政事堂”,从而形成“三省长官合议政事,尚书奉而行之”中央行政体制的新形式。据此可知,政事堂的设置( )

| A.强化了三省之间的制衡 | B.保证了国家的科学决策 |

| C.缩小了尚书省长官职权 | D.提高了国家治理的效率 |

您最近一年使用:0次

2023-07-09更新

|

248次组卷

|

6卷引用:安徽省宣城市2022-2023学年高二下学期期末考试历史试题