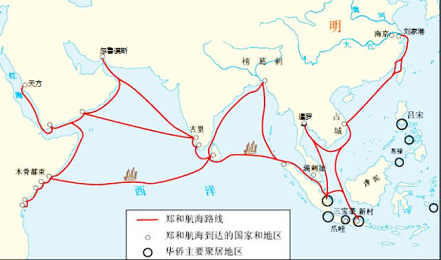

材料一 明成祖朱棣,《明史》说他“智勇有大略”。郑和下西洋的主要目的,用明成祖的话来说就是“宣教化于海外诸藩国”,用《明史·郑和传》的话来说就是“示中国富强”。永乐三年(1405年)第一次下西洋,27800多人,分乘208艘船,由太仓刘家港出发;宣德五年(1431年)第七次下西洋,27550人,分乘61艘船,由南京启航,于宣德八年(1433年)驰返刘家港。

——摘编自樊树志著《国史大纲》

材料二 郑和下西洋简表(部分)

| 次数 | 时间 | 所到国家(或地区) |

| 第一次 | 1405年12月—1407年9月 | 所到国家有占城(今越南南部)、爪哇(今印尼爪哇)、旧港(今印尼巨港)、暹罗(今泰国)、满剌加(今马来西亚马六甲)、锡兰山(今斯里兰卡)、苏门答刺、溜山(今马尔代夫群岛)等地。 |

| 第五次 | 1417年12月—1419年7月 | 奉命伴送15国使团返国,所到国家有占城、爪哇、满剌加、彭亨、锡兰山、柯枝、古里、忽鲁漠斯、阿丹(今阿拉伯半岛西南端也门之亚丁)、刺撒(今亚丁附近)、木骨都束、麻林、卜刺哇等地。 |

| 第七次 | 1431年12月—1433年7月 | 所到国家有占城、满剌加、苏门答刺、逼罗、锡兰山、溜山、小葛兰、加异勒、柯枝、古里、忽鲁漠斯、天方、祖法儿、刺撒、阿丹、木骨都束、竹步(今非洲东海岸朱巴河一带)等地。 |

——整理自王小甫、范恩实、宁永娟编著《古代中外文化交流史》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括明成祖时期郑和航海活动的特点。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析郑和七下西洋的国际意义。

材料一:郑和西航始于永乐三年(1405年),止于宣德八年(1433年),共七次,并且越过了赤道。郑和能够进行如此大规模的远航,原因有以下数点:宋元以来海上交通与海外贸易大为发展,海外地理知识日渐丰富;明朝经济经过洪武年间的恢复和发展,为海外航行创造了物质条件;明太祖时国家初建,明成祖时则开始将目光转向海外,要求扩大对外关系,招致朝贡。

——摘编自朱绍侯《中国古代史教程》

材料二:尽管郑和的远航显示了水师的实力,但明朝的中国海疆还是逐渐发生了防卫问题。到16世纪,官方封禁海上外贸之际正是由日本、葡萄牙、荷兰、中国的商人与探险家构成的东亚海上共同体兴起之时。比如在理论上,与菲律宾的交往限于福州,与印度尼西亚的往来则限于广州。此外,比如日本使团10年不得超过1次,共两艘船,中国沿海的公开的和秘密的贸易一直存在。特别是在官方封禁了他们对利益的追求时,商人常常转为走私者。

——摘编自[美]伊佩霞《剑桥插图中国史》

(1)根据材料一,概括郑和下西洋的有利条件,并结合所学知识对其进行历史评价。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出明朝中后期我国海疆面临的主要问题及其影响。

材料一

——摘编自朱绍侯等《中国古代史》

材料二 有一种臆想认为,郑和下西洋的目的是明朝试图超过元朝在海外的经营,也想要像西班牙王室鼓励哥伦布航海那样,做出新发现。……明朝的永乐帝在登基之前负责防卫北方,他把首都从南京迁到北京,就是为了便利防守北部边疆,所以他对北方的威胁始终耿耿于怀。朱棣可能是想派遣使者与西边的帖木儿汗国联络,希望跟帖木儿汗国互通声气,包抄瓦剌蒙古的势力。首先,郑和航海之前永乐皇帝的诏书中就特别提到“今遣太监郑和往西域忽鲁谟斯(今波斯湾入口)等国公干”。他没有提到东非、印度、苏门答腊之类的地方,所以郑和七次航海,每一次都到位于波斯湾东南的忽鲁谟斯。其次,郑和手下有一个叫马欢的宁波穆斯林,回国后写了《瀛涯胜览》,他有一首诗:“忽鲁漠斯近海傍。大宛米息(埃及)通行商。曾闻博望使绝域,何如当代覃恩光。”忽鲁谟斯是由阿拉伯海进入波斯湾的第一个海港,所以说它是“近海傍”。明初大宛是帖木儿汗国的心脏地区,距离蒙古盘踞的新疆非常近。

——摘编自张信刚《丝路文明十五讲》

根据材料并结合郑和下西洋的相关史实,评析材料二中作者的观点。(要求:观点明确,史论结合,史实准确,表述清晰)

材料一 有唐一代,吐纳东西文化,兼容华风异俗,在社会生活的各个方面,少数民族风俗习惯的影响都很明显。在京都长安,各族人民共同生活,互相影响,使得居民的衣饰、饮食、娱乐、婚姻等社会生活的各个方面都具有“胡化”的特色。……充分体现了这座国际大都会包含的气象,展示了丰富多彩的社会生活风貌。

——张兴胜《唐代长安的“胡化”风气》

材料二

| 时间 | 事件 |

| 16世纪 | 戚继光率领戚家军在浙江台州九战九捷。 葡萄牙人获得了在澳门的租住权。 荷兰和西班牙分别占据了台湾岛的南部和北部。 屯门海战后南京兵仗局大规模仿造从葡萄牙缴获的佛郎机炮。 |

——摘编自李亚凡《世界历史年表》等

(1)根据材料一,概括唐代对待异域文化的态度。结合唐代佛教传播的史实,阐述中外文化交流的影响。

(2)根据材料二,结合所学,从海防的角度指出16世纪中国面临的新问题,并概括明朝统治者的应对措施。

材料一

材料二 明朝的对外政策确立于洪武、永乐两朝,开始对邻国采取睦邻友好政策。但出于巩固内部统治和防御北元再起的考虑,又厉行海禁,禁止私人出海贸易,也禁止外国商人来中国经商,并将此作为一项基本国策长期保持不变。

——摘编自白寿彝《中国通史》

材料三 寇与商同是人,市通则寇转为商,市禁则商转为寇,始之禁商,后之禁寇。禁之愈严而寇愈盛。片板不许下海,艨艟巨舰反蔽江而来;寸货不许入番,子女玉帛恒满载而去……于是海滨人皆贼,有诛之不可胜诛者。

——(明)谢杰《虔台倭纂》

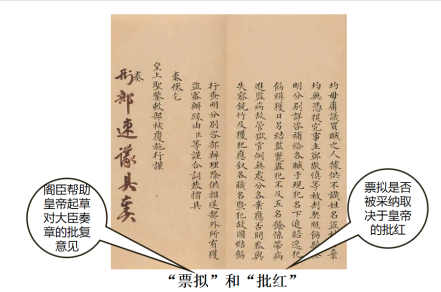

(1)根据材料一,指出明代内阁的地位。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析明初实行海禁政策的原因。

(3)根据材料三,概括明初海禁政策的影响。

材料一 北宋时期,有明确记载的宋商赴日本贸易达70次。从1012~1192年,宋海商往高丽贸易117次,共计4548人,前往东南亚和印度洋沿岸各国的人数更多、规模更大。海商之中人数最多的是沿海农户和渔户,他们或为生计所迫,或为利益驱使出海逐利,加之宋对出海贸易的鼓励,沿海居民中经营海上贸易日益普遍。宋政府为了便于控制,对这些船户另编户籍,发放公凭,方可出海,禁止私贩,也有如“温州巨商张愿,世为海贾”“建康巨商杨二郎,本以牙侩起家”,转而为海商者,涉足海外贸易的宗族、官吏、军将在海商中也占有一定比例。

——摘编自黄纯艳《宋朝海外贸易》

材料二 明初统治者反对对外贸易……朝贡贸易是唯一的合法外贸途径。15世纪初郑和下西洋,除宣扬国威外,大量采购西洋物产亦是重要目的……1509年,明政府允许广东开展特定规模的民间贸易。1567年,政府开放福建省的一个港口供中国商人与东南亚开展贸易并对进口贸易征税。之后,西班牙、荷兰、英国商人相继东来。与此同时,中国的民间海外贸易活动日益活跃,逐渐形成了以闽粤为中心的经贸网络,中国的瓷器、茶叶等物品大量流向.西方。中国的商人、工匠遍布南洋各个群岛,大量白银流入中国。

——摘编自【美】易劳逸《家族、土地与祖先:近世中国四百年社会经济的常与变》

(1)根据材料一并结合所学,概括宋代海商的特征。

(2)根据材料二并结合所学,指出明朝对外贸易的变化并分析其变化的原因。

材料一 秦汉开始直至元朝的1500多年是丝绸之路的第一时代,特征主要是:形成了以陆路为主的交通格局,背靠海洋,面向北方,以长城为中心,农耕文明和游牧文明成为对抗、交流、融合的两大主要势力,……这一时代,陆上丝绸之路主要维系了中原与周边少数民族的交往。在中华民族形成的过程中,各种族群、集团、部落、宗教、文化等形成了嵌入式互动格局。正是这种嵌入式互动才使得现代民族国家意义上的“中国”得以形成,也是我们理解多元一体中华民族形成的关键。

1405年,朱棣派遣郑和第一次下西洋,此后又六下西洋,最远到达东非,开拓了海上丝绸之路。这是丝绸之路第二时代的开端。这个时代的特点是大陆文明与海洋文明的对话、交流和交往。由于这个时代明清的综合国力在世界范围内大体保持领先地位,中国由此成为当时世界经济和贸易的中心地区之一。

——摘编自吕文利《丝绸之路的“三个时代”》

材料二 唐代交通比秦汉时期有显著进步,且为隋宋所不及,全国交通干路往还交织,干路之长,至少应在二万五千里以至二万六千里。唐驿站三十里一置,共有驿站一千六百三十九所。据《元和郡县志》记载,唐朝的都城以长安为中心,基本上与各州之间都有通道,各方路线俱自长安辐射。唐代大运河的使用,提高了东南诸郡在全国的地位,在交通史上具有划时代的意义。唐朝的域外交通“入四夷之路,最要者七”,尤其是丝绸之路上安西入西域道,安南通天竺道以及广州通海夷道,路线最远。

——摘编自白寿彝《中国交通史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括丝绸之路从第一时代到第二时代的转变及转变原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括唐代交通发展特点。

材料1602年,荷兰东印度公司成立以后,荷兰人曾先后进攻澳门、台湾,遭到明朝官民的坚决抵抗而失败。1608年,荷兰东印度公司董事会发出指示:“我们必须用一切可能来增进对华贸易,首要目的是取得生丝,因为生丝利润优厚。”1621年,荷兰人得知西班牙人也计划占领台湾,遂于次年再次侵占澎湖,并于1624年侵占台湾南部。1642年,其势力扩张到台湾北部。1661年,郑成功进军台湾,并正告荷兰驻军,台湾和澎湖列岛应由中国政府管辖,岛屿.上的居民都是中国人,“他们自古以来占有并耕种这一土地”。荷兰人试图以赔款的.方式换取郑成功退兵,被拒绝。郑成功收复台湾后,台湾根据郡县制,设立一府二县;兴建孔庙,建立学院、府学、社学等完整的学校体系;开科取士,“三年两试,照科、岁例开试儒童”;许多文人学士随之入台,写下了台湾第一批文学作品;大量移民涌入,台湾的人口迅速增加。

——摘编自陈孔立主编《台湾历史纲要》

(1)根据材料并结合所学知识,概括荷兰侵占中国台湾与澎湖的历史背景和目的。

(2)根据材料并结合所学知识,简析郑成功收复台湾在哪些方面促进了国家的统一。

材料一 郑和船队所到之处,必遵从当地习惯。如到印度古里,成交时以拍掌为定,“自后价有贵贱,再不改悔”。到锡兰王居之城,得知该国“崇信释教,尊敬象牛”等情况后,遵其习俗。到爪哇国,了解到爪哇人“最喜中国青花瓷器……则用铜钱买易”。不仅如此,郑和团队还把各国的风土人情、山川道里以及当地居民的生产、生活等进行详细记载,并相继写成了《瀛涯胜览》《星槎胜览》和《西洋番国志》等著作,这为研究当时各国历史提供了珍贵史料。郑和下西洋,带动了亚非许多国家与明朝进行朝贡和贸易,永乐六年,浡泥(今印度尼西亚的加里曼丹)国王携王后来朝;永乐九年,满剌加国王率540余人来朝;甚至远在东非的木骨都束和木剌哇,在永乐十四年至二十一年,曾三次派遣使节来明朝朝贡等,所有这些来访都受到了明成祖的高规格款待。

——摘编自朱绍侯等《中国古代史》

材料二 及观郑君,则全世界历史上所号称航海伟人,能与并肩者,何其寡也。郑君之初航海,当哥仑布(哥伦布)发现(现)亚美利加以前六十余年,当维嘉达哥马(达·伽马)发现印度新航路以前七十余年。顾何以哥氏、维氏之绩,能使全世界划然开一新纪元;而郑君之烈,随郑君之没以俱逝,我国民虽稍食其赐,亦几希焉。则哥仑布以后,有无量数之哥仑布,维嘉达哥马以后,有无量数之维嘉达哥马,而我则郑和以后,竟无第二之郑和。噫嘻!是岂郑君之罪也。

——摘编自梁启超《祖国大航海家郑和传》(1905年)

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括郑和下西洋的特点,并说明中西方航海活动所反映出的发展模式的差异性。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出梁启超研究郑和下西洋的视角,并分析梁启超采取这种视角的真实用意。

材料 1402年明成祖朱棣继位后,对于海外诸国实行“柔远人”“敦睦邦交”的政策,他认为“四夷顺,则中国宁”,且明朝初期社会经济的恢复和发展也需要扩大对外贸易。于是,明成祖派郑和下西洋以“耀兵异域,示中国富强”。郑和率领庞大的船队七次下西洋,将古代中非交往推向了最高潮。中非双方以空前的规模进行频的政治性互访,建立起和平友好的外交关系;同时,中非之间进行了广泛的经济文化交流,被访问的非洲国家也常常派使团随船队回访中国,每次来华使团都受到礼遇,被奉为上宾。

——摘编自张象《古代中国与非洲交往的四次高潮》

(1)根据材料,分析明成祖时中非交往出现高潮的原因。

(2)根据材料,指出明成祖中非交往的主要特点及其影响。