| A.植根于商品经济的发展 | B.体现了朴素的唯物主义思想 |

| C.批判了清王朝专制统治 | D.摒弃了格物致知的治学方法 |

| A.源于人物自身的多面性 | B.随着时代发展而不断变化 |

| C.受现实政治需要的影响 | D.无法做到真正的公正客观 |

| A.认为人性中有天理 | B.批判地继承传统儒学 |

| C.肯定人的正当私欲 | D.主张唯心主义世界观 |

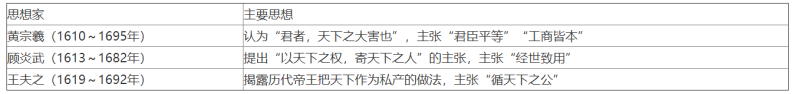

材料 1617世纪的中国,时当明中叶以后,封建主义专制主义社会经历一千多年的发展,正在经受前所未有的变动,它不仅表现在经济上产生有别于封建生产关系的资本主义萌芽,还表现在文化上涌现出与正统思想相叛离的因素。

在中国政治伦理启蒙有它难以超越的局限,表现在早期启蒙思想家的各种方案中找不到新兴的社会力量来制约君权,只能依靠皇权自身的切割:宰相与天子同议,可宰相是由皇帝来选择任命,并非出自民意;学而优则仕,士大夫依附皇权的传统很难使他们言论独立,“公其是非于学校”必将沦为泡影;复方镇也没有越出中央和地方是强干弱枝还是弱干强枝的传统格局。

——刘志琴《明清之际文化近代化的萌动与夭折》

依据材料概括明末清初思想家提出的制约君权的措施。结合所学知识指出当时与正统思想相叛离的思想有哪些,并概括出现这一思想的原因是什么?

| A.倡导“经世致用” | B.批判封建君主专制 |

| C.主张“工商皆本” | D.宣传西方民权思想 |

| A.造成了民众私欲泛滥 | B.全面的批判传统儒学 |

| C.强调天理与欲本质同 | D.反对存天理,灭人欲 |

| A.抨击君主专制 | B.反对君主制度 |

| C.倡导离经叛道 | D.提倡君主立宪 |

| “儒者之学,经天纬地”,学者“不为迂腐,必兼读史,读史不多,无以证理之变化” | 全望祖《梨洲先生神道碑文》 |

| “君子之为学”,“凡文不关于六经之旨、当世之务者,一切不为”,以求“明学术,正人,拨乱世以兴太平之事” | 顾炎武《亭林文集》卷四 |

| “经世之大略”,“所贵乎史者,述往以未来者师也,为史者,记载徒繁,而经世之大略不著,后人欲得其得失之枢机以效法之无由也,则恶用史为” | 王夫之《读通鉴论》卷六 |

这说明三人都( )

| A.推崇格物致知 | B.主张以史为鉴 |

| C.关注社会现实 | D.强调知行合一 |

| A.以德治国,教化民众 | B.限制君权,通经致用 |

| C.因地制宜,实事求是 | D.立足生产,整顿吏治 |

材料一 季康子问政于孔子。孔子对曰:“政者,正也。子帅以正,孰敢不正?”……季康子问政于孔子曰:“如杀无道,以就有道,何如?”孔子对曰:“子为政,焉用杀?子欲善而民善矣。君子之德风,小人之德草,草上之风,必偃。”

——《论语·颜渊》

材料二 儒学发展示意图

材料三 原夫作君之意,所以治天下也。天下不能一人而治,则设官以治之,……使宰相不罢,自得以古圣哲王之行摩切其主,其主亦有所畏而不敢不从也。……天子之所是未必是,天子之所非未必非,天子亦遂不敢自为是非,而公其是非于学校。

——黄宗羲《明夷待访录》

郡县之制,垂二千年而弗能改矣,合古今上下皆安之,势之所趋,岂非理而能然哉?……郡县者,非天子之利也,国祚(王朝统治时间)所以不长也:而为天下计,则害不如封建之滋也多矣。

——王夫之《读通鉴论·卷一》

(1)根据材料一归纳孔子对道德和政治关系的思想主张,结合所学知识分析孔子的思想主张在春秋战国时期没有得到统治者重视的原因。

(2)思想的创新和政治的支持才使该思想成为主流,按“思想家——统治者”的思路概述儒学在材料二示意图中“b”段和“d”段出现高峰的原因。

(3)根据材料三概括黄宗羲和王夫之的思想主张,简述其历史意义。