| 1、袁世凯称帝、护国运动、“府院之争”、护法运动 2、纺织厂、面粉厂等民族资本主义企业快速发展 3、创办《青年杂志》、拥护“德先生”“赛先生” |

| A.民族危机空前严重 | B.先进与落后同时并存 |

| C.革命潮流浩浩荡荡 | D.经济与文化快速发展 |

材料一 汉代由宰相一人掌握全国行政大权,唐代则把相权分别操掌于几个部门。唐代宰相共有三个衙门,当时称为三省:一中书省,二门下省,三尚书省。政府一切最高命令,皆由中书省发出。然后再呈送皇帝画一敕字,经画敕后,即成为皇帝的命令,然后行达门下省。若门下省反对此项诏书,即将原诏书批注送还,皇帝之“画敕”亦等于无效。门下省复核手续完成后,即送尚书省执行。

——摘编自钱穆《中国历代政治得失》

材料二 鸦片战争前夕的中国和英国

中国 | 英国 | |

政治制度 | 封建君主专制 | 资产阶级代议制 |

经济基础 | 以封建自然经济为基础 | 工业革命后资本主义经济迅猛发展 |

军事力量 | 装备陈旧、军纪败坏 | 船坚炮利 |

对外政策 | 闭关锁国 | 殖民扩张 |

材料三 孙中山指出:“中国革命之目的,系欲建立共和政府,效法美国,除此之外,无论何项政体皆不宜于中国”。但其共和政制设计并非完全照搬西方国家,在强调立法、司法、行政三权之外,还有考选权与纠察权。“考选制和纠察制本是我中国固有的两大优良制度,……我期望在我们的共和政治中复活这些优良制度,分立五权,创立各国古今所未有的政治学说。”

——摘编自郭辉《孙中山的“共和”政制构想及其特征》

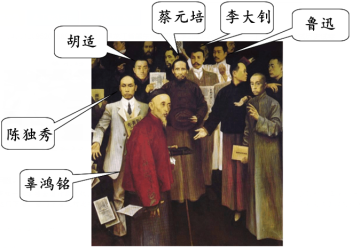

材料四

油画《宽容》沈嘉蔚

(1)根据材料一,指出唐代三省制的运作程序。

(2)依据材料二,指出鸦片战争前夕中国和英国所实行的政治制度分别是什么?并结合所学知识分析英国发动侵华战争的根本目的。

(3)根据材料三概括孙中山的“共和”政制构想的核心内容。

(4)根据材料四并结合所学知识,回答材料所涉及运动的内容?

材料一 19世纪60年代到90年代在中国社会发生的洋务运动,是一场清政府为了拯救其垂危统治,引进和学习西方先进的科学技术,创办和发展军用工业、民用工业企业,编练建设新式海军海防,并相应培养新型人才为中心,以达到富强目的的活动。

——夏元东著《洋务运动史》

材料二 戊戌变法兴起于民族危难之时,变法维新思潮的灵魂是其强烈的爱国主义思想……维新思想家以抵御外国侵略为基点、着重于中国的政治制度的改革和经济贸易的发展,从根本上实现祖国的富强.才能彻底摆脱民族危机。……维新派积极提倡西学,打开了知识分子的眼界,使他们重新认识世界,得到了一次思想上的解放。

——摘编自史仲文、胡晓林主编《中国全史:中国清代思想史》

材料三 中国的启蒙运动则是在民族救亡图存的现实压力下展开的。当时所有中国知识精英几乎有一个共识:“救亡的唯一途径就是启蒙,而这个启蒙又是(西方)外来的,不是源自本身,这就导致了没有任何实现可能的极端偏执的“西化论”。……他们拥护“德先生”和“赛先生”,把矛头指向在中国传统文化中占主导地位的儒家思想。

——李宁宁《启蒙语境中儒学的命运与现代性》

(1)根据材料一、概括洋务运动的目的,并结合所学写出“军用工业”“民用工业”各一个。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析戊戌维新运动的历史意义。

(3)写出材料三中“中国的启蒙运动”所指的历史事件及和核心内容。综合上述材料,指出近代中国人向西方学习的层面的变化。

材料一 所谓“大一统”观念,就是主张华夏族和四方的“五方之民”在一个统一的政权下共同生活,共同发展。战国时还实现大一统,但成书于战国时期的许多著作都讨论了“大一统”这个课题。《禹贡》、《周礼》等主张中国、四夷“四海会同”,统一由“王”来集权专制治理,并借用周代许多“设官分职”的成法制定出统一集权的官僚体制。

——《礼记》

认识到中国、蛮、夷、戎、狄五方之民各自都有其居、住、吃、穿、用使用器物的特点,这是不同的经济、文化、习俗造成的,都有其存在的合理性。所以,治理各族人民要尊重他们的民族特点,不要随便地改变他们的习俗。

——摘自中国国家博物馆编《文物中国史》

材料二 在皇权高度集中的背景下,汉武帝主导的文化建设迅速推及全国各地,并对各地的文化产生了深远影响。俞伟超先生曾经指出,从考古学发现来看,西汉初年各地都存在形态各异且独立发展的文化特质,这些文化特质直接继承自战国时代的六国文化。到了武帝时期,各地文化开始趋同,渐形成一个整体,而六国文化基本消失,真正意义的汉文化出现了。

——马孟龙《大一统王朝的确立:秦汉》

材料三 新文化运动对孔子及儒学的批判,无论是陈独秀、鲁迅、吴虞,都还是用资产阶级的民主主义、人文主义、个性主义为武器;用进化论而不是历史唯物论来作为理论基点;而且又多表现出强烈的“全盘否定”文化传统的非历史主义倾向。因而破坏有余,建设不足。但是无论如何,这种敢于砸碎精神枷锁的气魄是伟大的。

——林岷编著《中国文化史概述》

(1)依据材料,概括战国时期“大一统”观念的主要内容,并结合所学知识指出该观念产生的历史影响。

(2)依据材料和所学分析汉武帝时期出现“真正意义的汉文化”的原因。

(3)根据材料三并结合所学知识,分析陈独秀、鲁迅、吴虞等人文化心态的成因。

| 第一次高潮 | 明朝万历年间西方传教士带来大量科学技术。当时中国的一些士大夫及皇帝接受了科学技术知识,但在思想方面基本没有受到影响。 |

| 第二次高潮 | 19世纪中叶前后开始,两次鸦片战争的刺激、洋务运动的兴办,促使西方的科学技术再一次传入中国。 |

| 第三次高潮 | 19世纪末,《马关条约》签订后,民族危机进一步加深。康有为、梁启超为代表的维新派要求进行政治改革。20世纪初,革命思想进一步传播,青年革命家邹容在革命军中写道:“革命者天演之公例也;革命者,世界之公理也。” |

| 第四次高潮 | 这次高潮是民国初年,陈独秀在上海创办《青年杂志》开始的。 |

(1)根据材料并结合所学知识,概括近代中国思想解放的历程。

(2)与明末清初的第一次高潮相比,概括晚清至民国初年的西学东渐在背景和内容上的不同。

材料一 1751 年,在著名的唯物主义哲学家狄德罗主持下开始编撰一部《百科全书》,全名为《百科全书或科学、艺术、技艺详解辞典》。参加撰稿的多达 160 人,其中有老一辈的启蒙思想家伏尔泰、孟德斯鸠,自然科学家达朗贝尔、孔多塞,哲学家拉美特利、爱尔维修、霍尔巴赫,文学家博马舍,经济学家魁奈、杜尔阁等人。该书用科学成果对抗宗教神学的谬误,用民主思想反对专制统治,宣扬理性主义、人道主义和唯物主义。参加编撰的作者被人们尊称为“百科全书派”,他们人数众多,影响极大,成为法国启蒙运动的中心。

——刘祚昌、王觉非《世界史·近代史编》上卷

材料二 受过西方教育或影响的新知识分子,鼓吹在国民生活的哲学基础方面,进行一场激烈变革。他们号召用现代西方的标准,重新评价中国的文化遗产,乐意地与引致中国衰弱的那些因素决裂,并且决定接受西方的科学、民主和文化作为新秩序的基础。同时,他们发动一场以白话文代替古文的新文学运动。这场知识风暴给儒家,包括传统伦理、,风俗、人际关系和社会习俗,以粉碎性的一击;同时,还对中国过去引入了一种全面否定的新态度。就深度和广度而言,这场思想变革超过了 1895—1911 年期间的变革。的确,有些论者认为自春秋战国时期以来,中国还没有发生过如此剧烈及根本的社会和思想变革。

——徐中约《中国近代史(1600—2000)——中国的奋斗》(第 6 版)

(1)据材料一,概括推动法国启蒙运动的主要原因及法国启蒙运动的特点。

(2)据材料二,分析新文化运动特点。并结合所学知识分析新文化运动兴起的原因。

(3)据材料和所学知识,概括启蒙运动和新文化运动的共同影响。