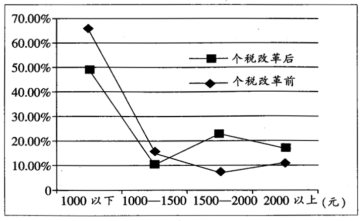

| A.与农业税改革步伐一致 | B.提高征税以增加财政收入 |

| C.利于缩小社会贫富差距 | D.简化手续以刺激居民消费 |

| 一 | 对边区各个机关的预算决算事项进行审核。 | |

| 二 | 对全边区征粮,征税相关事项进行审核。 | |

| 三 | 检举边区贪污,浪费事件。 | |

| A.壮大了反抗国民政府的力量 | B.保障了革命根据地军民的生活 |

| C.维护了边区政府的司法公正 | D.体现了中共对政权建设的探索 |

| A.体现乡约与法律的合流 | B.反映了政府对人身控制的加强 |

| C.保证了政府赋役的征收 | D.加剧社会阶层的固化和不平等 |

材料一 1648年10月,统治西班牙(西班牙哈布斯堡王朝)、神圣罗马帝国、奥地利(奥地利哈布斯堡王朝)的哈布斯堡王朝和法国、瑞典以及神圣罗马帝国内勃兰登堡、萨克森、巴伐利亚等诸侯邦国通过多边多轮会议,最终签订了《威斯特伐利亚和约》,形成了威斯特伐利亚体系。《威斯特伐利亚和约》中最突出的内容就是运用法律否定了教皇和皇帝的权威,承认了一系列民族国家的独立及其正统地位,是近代国际政治体系的开端。

——摘编自韩略 刘伟博《试析威斯特伐利亚体系到维也纳体系的国际关系格局转换》

材料二 1815年6月9日,英、奥、法、俄、普、西、葡及瑞典签署《最后议定书》,维也纳会议宣告结束。在维也纳会议上,反法同盟的主要成员国为了防止革命对本国的政治统治形成威胁,制定了维护封建统治的“正统主义”原则。根据这一原则,它们首先恢复了法国、西班牙、那不勒斯、葡萄牙旧王朝的统治。而且,为更有效地维护这一体系,1815年9月,在俄国沙皇亚历山大一世的积极倡议下,欧洲各国君主建立了“神圣同盟”,以保卫君主政体和基督教义。俄、英、普、奥等欧洲强国为了解决列强有关领土纷争的矛盾,逐渐形成了所谓的“领土补偿”原则,即列强的利益可以失此得彼。由于这个原则,各列强既得利益不但不受损失,而且可以明目张胆地宰割和瓜分弱小国家。

——摘编自于光胜《马克思恩格斯论维也纳体系的实质》

(1)根据材料一并结合所学知识,归纳威斯特伐利亚体系形成的背景。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明维也纳体系的实质。综合上述材料并结合所学知识,指出威斯特伐利亚体系和维亚纳体系处理国际事务的共通之处。

材料一 在中国近代不管是旧式农民起义的太平天国和义和团运动,还是资产阶级维新派主导的戊戌变法和革命派主导的辛亥革命,有的是采取和平改良方式,有的是采取武装暴动方式,但基本是冲着清王朝和帝国主义而去。除了那些直接针对反帝的政治斗争外,中国近代绝大多数政治参与活动或多或少借鉴或直接学习了西方一些国家的政治参与方式,如广泛的政治宣传发动,深入地进行政治结社,特别是辛亥革命后一段时间内,更是掀起了全盘学习西方政治的高潮,国会选举、组建政党、责任内阁等。随着中国经济的近代化和工业化,新生的工人阶级成长起来,而且很快就以独立的阶级力量登上政治舞台,中国几千年封建社会终于在经济基础和阶级队伍上有了质的变化,这也就注定了中国近代政治参与的前途不再是维护封建统治或者简单的改朝换代,而是要实现中国社会质的变革。

——摘编自徐军《中国近代政治参与的历史考察》

材料二 在西方,政党把包括议员选举、总统选举、执法者的选举等作为党活动的重要内容。如美国两党在国会两院中分别设有竞选委员会,主要负责为该院本党议员竞选连任或非在职的候选人募集资金、提供帮助。英国的选举以地方议会的选区或投票区为单位。选举政府官员是选民通过投票的方式直接选出政府公职人员,包括选举总统、政府首脑、州长、主要行政部门负责人等。无论是大选、中期选举,还是地方选举,都是选民对政党、政府及其官员表现的一次全面检验和评判。若现任政党、政府或官员在任期内政绩平平、政策失误,不能为选民谋求福利,引起社会的强烈不满,就会遭到选民抛弃。民众的政治参与仅仅体现在投票和选举上,以选举的统计为体现的选民偏好的聚合在决定了候选人之后,大众的参与基本被排斥在决策过程之外,真正有能力进行政治角逐的,是那些所谓的社会精英。

——摘编自齐春雷《西方政党制度下的政治参与及其启示》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国近代国民政治参与的主要特征。

(2)根据材料二并结合所学知识,评价西方政党制度下的政治参与。综合上述材料并结合所学知识,分析影响政治参与程度的主要因素。

材料一 随着中央集权的加强,古代乡村治理越来越多受到国家政权的控制或干预。秦汉时期,在有秩、游徽之外,由三老负责教化便有很强的自治色彩。到唐朝,里正事实上承担乡里的诸多职责,乡的功能进一步弱化,基层权力向州县集中。自北宋王安石变法后,县以下的保甲组织开始成为皇权的载体,国家对基层社会的渗透增强,乡里自治色彩再次削弱。到明朝,政府管控机制进一步向基层自治机制渗透,圣训六谕与乡约打成一片,政治宣教开始向民约渗透。清代保甲承担人口管理、赋役、治安、救灾等一切地方公务,对乡里的控制更加严密,保甲、乡约也被引入到宗族中,出现了族保系统。

——摘编自王伟进《政社互动:我国古代乡村治理的演进特征及其影响》

材料二 新中国的乡村治理现代化经历了一个漫长的探索阶段。人民公社时期,国家通过人民公社“政社合一”,“三级所有、队为基础”的体制,将农民组织起来,国家与人民公社打交道。改革开放以来,随着农村改革的深入推进,乡村治理模式也实现了转型发展。1980年,广西合寨村率先成立了村民委员会,实行民主选举、民主决策、民主管理、民主监督。这一举措经过两年的总结和完善,在1982年第五届全国人民代表大会第五次会议上被写进宪法,村民委员会成为我国基层群众性自治组织。1987年第六届全国人大常委会通过了《中华人民共和国村民委员会组织法》,1998年该法正式通过,村民自治不仅有了实践基础也有了法律依据,标志着我们党对乡村治理的领导进一步规范化。

——摘编自李楠《中国共产党推进乡村治理现代化的百年历程与基本经验》

(1)根据材料一、概括古代乡村治理的演变趋势。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括新中国农村治理的发展历程,并指出改革开放以来农村治理的新特点。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,谈谈我国传统乡村治理对今天基层治理的启示。

| A.主流思想的巨变 | B.司法制度的完善 |

| C.民族交融的深化 | D.阶级矛盾的激化 |

| A.统治集团内部矛盾趋向缓和 | B.时代变化影响立法精神 |

| C.法律建设旨在整顿司法腐败 | D.社会治理水平逐步提高 |

材料 公元前536年郑国的子产首先铸刑书,公元前513年晋国铸刑鼎,以后诸侯国纷纷起而仿效。随着法律的公开化,“宪令著于官府,刑罚必于民心”。战国初年,魏国的李悝在总结各国法律的基础上,编定《法经》,成为中国历史上第一部有体系的法典著作。《法经》分盗、贼、囚、捕、杂、具六篇,是一部诸法合体分篇而以刑为主的法典,商鞅变法的《六律》就是仿照《法经》的内容和体裁制定的。……中国古代法规中不但有一般的惩治刑事犯罪的内容,还载有国家体制和行政管理等方面的条款,既包括了军事、财政、经济、文教等方面的职责,又有严格的处罚规定;不但详列了判决量刑标准的实体法,还包括具体处理诉讼、办案断狱的程序规定。此外,还明确规定了各级官吏的职责、待遇和具体工作细则,乃至考课、升贬、休假、丧葬之制也无不在内。律、令、格、式、例和诏敕、上级批详等长期并行。

1870年,清政府进行了一次法律修改,虽然是小修小改,但还是迈出法律变革的第一步。1889年,戊戌变法虽然失败,但新思想日益深入人心。随后,由于义和团运动和八国联军攻入北京,缔结一系列不平等条约,统治岌岌可危,清朝政府被迫承认,不变法实难苟存,一些高官权臣们也认为不图强则不能自立。1902年,湖广总督张之洞、刑部左侍郎沈家本和驻美大使伍廷芳等主张兼取中西,着手修订法律,得到清朝政府的同意。

——摘编自韦庆远、柏桦编著《中国政治制度史》

(1)根据材料并结合所学知识,概括中国古代法律法规建设的特点。(2)根据材料并结合所学知识,简析清末修订法律法规的原因。

| A.监察呈现出专职化的特点 | B.监察体系缺乏必要独立性 |

| C.监察官员的综合素质较高 | D.注重提升监察制度的效能 |