材料一1904年清政府颁布《奏定学堂章程》,其中《奏定初等小学章程》部分内容摘要如下

立学总义

| 立学总义 | 设初等小学堂,令凡国民七岁以上者入焉,立其明伦理、爱国家之根基,并调护几童身体,每星期不得过三十点钟,五年毕业。 |

| 历史科目 | 其要义在略举古来圣主贤君重大善美之事,以养国民忠爱之本源。采本境内乡贤名宦流寓诸名人之事迹,令人敬仰叹慕。 |

| 地理科目 | 其要义在使知今日中国疆域之大略,五洲之简图,以养成其爱国之心。宜悬本县围、本省图、中国图、东西半球围、五洲图于壁上。 |

| 格致科目 | 其要义在使知动物、植物、矿物等类之大略形象、质性,以备有益日用生计之用。当先先就庭院中动物、植物、矿物,为其解说其生活变化作用。 |

——程美宝《由爱乡而爱国:清末广东乡土教材的国家话语》

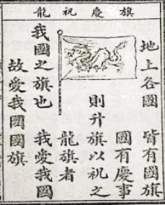

材料二 下图为“初等小学堂四年完全科国文教科书第2册”中的插图(1911年)

综合以上材料信息,拟定一个论题,结合所学知识加以论述。(要求:论题明确,持论有据,表述清晰)

| A.教育近代化开始起步 | B.“思想自由、兼容并包”的教育方针 |

| C.科举制度宣告终结 | D.中国教育呈现新旧并存的发展特征 |

| A.国际货币基金组织 |

| B.世界银行 |

| C.联合国 |

| D.世界贸易组织 |

| 班固(汉) | 孝公用商君,制辕田,开阡陌,东雄诸侯 |

| 赵蕤(唐) | 贵尚谲诈,务行苛刻。废礼义之教,任刑名之数,不师古,始败俗伤化 |

| 毛泽东 | 商鞅是首屈一指的利国富民的伟大政治家,是具有宗教徒般笃诚和热情的理想主义者 |

| A.历史尺度和道德尺度的评价必定矛盾 | B.历史研究与大众历史认识相互脱节 |

| C.阶级立场、时代背景等影响评价结果 | D.历史事实的记录与解读具有偶然性 |

| A.推动了文化教育的发展 |

| B.推动了西方法律的发展 |

| C.体现了新兴资产阶级的政治、经济诉求 |

| D.基督教的宗教伦理和教化作用强化了教会对人们的控制 |

材料 在漫长的中国历史长河中,“由追求军事利益的共同目的而不断流动的、免不了昙花一现命运”的游牧民族与固守于茫茫丛林的山地民族一起构成边疆民族,与中原王朝之间展开了文化之争、领土之争、统治之争、政治之争以及直接的战争。在这一过程中,中原与边疆民族形成一种分而不离、散而又合的动态联系。

——摘编自李强闻丽娟《关于中国古代民族关系问题的新解读》

根据材料,围绕“中国古代的民族关系”这一主题自拟一个论题,并结合所学知识予以阐述。(要求:论题明确,史论结合,表述成文,逻辑清晰。)

①适应了强化王权的需要 ②标志着法国进入议会君主制时期

③确立了国王有权征税的原则 ④奠定了法国君主立宪制的基础

| A.①③ | B.①②③ | C.②④ | D.②③④ |

材料 在中国古代,民族关系始终处于重要地位。其发展趋势是,各民族的交流越来越频繁,交往越来越密切,交融越来越明显。从统一和分裂看中国古代民族关系,在统一时期,无论是汉族还是少数民族为统治民族,都是中国的统一;在分裂时期,是同一个国家内的纷争。从历史上民族政策看民族关系,多种管理制度与多种类型的社会经济文化体制并存,保证了民族共聚于一个国家之内。

——摘编自史金波《中国历史上民族关系刍议》

解读材料,提炼出一个论题,并结合中国古代史的相关史实,加以阐述。(要求:写出观点,观点合理、明确,史论结合)

材料一 “旌表”一词源于《尚书·毕命》的“旌别淑恳,表厥宅里”,意为识别善和恶,标志善人所居之里。旌表制度滥觞于先秦,到明代发展为较为完善的旌表制度体系。明初天下州县各邑里普建申明、旌善二亭,民有善恶,里老书之亭侧,教之于民,以示劝惩。洪武元年颁布诏令:“凡孝子顺孙、义夫节妇、志行卓异者,有司正官举名,监察御史、按察司体覈,转达上司,旌表门问。”明代政府详细规定了旌表规范,如对妇女守节年龄的规定:“民间寡妇,三十以前,夫亡守制,五十以后,不改节者,旌表门问,免除本家差役。”洪武初年,政府为表彰新乐县刘孝妇对婆婆的悉心照顾,遣中使“赐衣一袭、钞二十锭”。根据相关历史资料统计,明代由中央政府下诏旌表的节烈女性就达三万五千余人,占历代旌表节烈女性人数的百分之七十。

——摘编自张晓辉《明代旌表制度初探》

材料二 新中国建立后各时期劳模评选概况

| 1949—1956 | 1950年“全国工农兵劳动模范代表会议”是建国以来的首届劳模大会,评选出了新中国第一代劳模,主要侧重于表彰革命战争中已逝的英雄和烈士以及在新中国建设过程中积极生产的先进工作者。 |

| 1956—1966 | “技术革命”作为重点被提出,劳模评选开始从强调体力劳动转为强调技术创新和管理创新。这一时期的劳模人物中工人阶级占大多数,农民所占比例相对减少。 |

| 1966—1976 | 强调“塑造好无产阶级英雄典型”,劳模人物的评选主要在于“忠诚”,突出政治品质。 |

| 1978—1992 | 1979年党中央提出关于“模范”和“先进”的理论判断,强调先进生产力的优秀代表;1982年我国将奖励劳模写入宪法;1989年后,国务院规定每五年表彰一次全国劳动模范和先进工作者,劳模奖励办法重新恢复为精神奖励和物质奖励相结合。 |

| 1992—2002 | 20世纪90年代以来,涌现出大批为了社会主义现代化建设做出贡献的劳模。在认定促进企业发展的劳模时,更注重“深化改革、改善经营管理”。全国劳模中既有体力劳动者又有脑力劳动者,也包括文化、体育界的突出贡献者。 |

| 2002—2012 | 从2005年全国劳模评选开始,第一次将进城务工人员及民营企业家列入评选范围,将劳模人选在全国范围内进行公示,注重增强评选结果的公信力,鼓励群众积极参与劳模评选。 |

——根据郭莹《建国以来中共劳模评选的历史演变》整理

(1)根据材料一概括明代旌表制度体系的特点,并对该制度进行简要评价。(2)根据材料二提供的信息并结合所学知识,任选两个阶段的劳模评选进行解读说明。

| A.喻示了袁世凯独裁对民主体制破坏 | B.表达了国民党对民主共和的向往 |

| C.反映了国人对议会政治的客观认知 | D.说明三权分立体制适合中国国情 |