材料一

秦在开疆拓土的过程中,灭义渠后在西北地区设陇西等三郡;开岭南,在南越之地设置南海等郡。汉王朝亦然,在匈奴故地陆续设立敦煌郡等,在西域设立西域都护府。西域都护是西汉政府在西域设立的最高军政长官,其职责主要是维护当地秩序,保障丝绸之路西域南北道的安全和畅通。秦从匈奴手中夺得河套地区后,就以“益田一顷,益宅九亩”的“拜爵”方法,将数以万计的中原汉族军民,“戍以充之和迁去开垦土地”。有汉一代,更是大规模实行屯田戍守、徙民实边的政策。自汉代起,“汉人”作为华夏民族的称谓已为境内外普遍接受。华夏民族与周边民族的融合发展到了一个新的阶段。内地居民迁入边地,对这些地区经济、文化的发展也有重要的影响。

——摘编自徐杰舜《秦汉民族政策特点初论》

材料二

清王朝首先划定了民族之间的活动边界,限制族际人口流动;其次,在户籍管理上实行差别化的户籍制度,一是户籍有普通籍和特别籍之分,把满族、蒙古族等民族归在特别籍内,在特别籍内进行旗籍和藩籍的划分等;在管理体制上区分内外,这个区别有关内、关外之别。在国家的民族政策中,各民族的“自主权”越来越少。清王朝对少数民族地区的封禁制度,也是清王朝专制的具体体现。清王朝的民族政策覆盖少数民族政治、经济、教育等各个领域,但是无论是政治制度的改革,还是经济制度的改革,都是以王朝统治服务为根本宗旨,而不是以天下苍生为念。

——摘编自董文强《清朝民族政策的历史进步与局限》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括秦汉政权处理民族关系的特点。(2)根据材料并结合所学知识,阐述清王朝处理民族关系的新变化并简要评价。

材料一 秦在开疆拓土的过程中,灭义渠后在西北地区设陇西等三郡;开岭南,在南越之地设置南海等郡。汉王朝亦然,在匈奴故地陆续设立敦煌郡等,在西域设立西域都护府。西域都护是西汉政府在西域设立的最高军政长官,其主要职责是维护当地秩序,保障丝绸之路的安全和畅通。秦从匈奴手中夺得河套地区后,就以“益田一顷,益宅九亩”的“拜爵”方法,将数以万计的中原汉族军民“戍以充之”,迁去开垦土地。有汉一代,更是大规模实行屯田戍守、徙民实边的政策。自汉代起,“汉人”作为华夏民族的称谓已为境内外普遍接受。华夏民族与周边民族的融合发展到了一个新的阶段。内地居民迁往边地,对这些地区的经济、文化发展产生重要影响。

——摘编自徐杰舜《秦汉民族政策特点初论》

材料二 随着汉代社会经济的发展,出现了一大批累财巨万的富豪,越礼僭制便成了他们自觉或不自觉的行动。“富者田连阡陌,贫者亡立锥之地”。贫民走投无路,只好聚而为盗或揭竿而起。西汉统治者决定严格礼制,擅过则责,位僭则诛。霍氏奢侈,茂陵徐生曰:“霍氏必亡,夫奢则不逊,不逊必侮上,侮上者逆道也”……其后霍氏诛灭。汉文帝强调:“上节用则国富,君无欲则民安”。朝廷采取抑商的手段,迫使商人放弃对奢侈品的经营,并引导他们归之于农,以维持生产与消费的平衡。考核各级官员时,把为政清廉作为升迁的重要条件。对于普通百姓的俭朴行为也予以褒奖,立教乡里,劝善纠恶,抑奢祟俭。

——摘编自仝晰纲《简论汉代抑奢思想》

请回答:(1)根据材料一并结合所学知识,概括秦汉政权处理民族关系的举措,并说明其历史意义。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括汉代抑奢的举措和积极作用。

材料一 昔黄帝有子二十五人,或内列诸华,或外分荒服。昌意少子,受封北土,国有大鲜卑山,因以为号。……黄帝以土德王,北俗谓土为拓,谓后为跋,故以为氏。

——摘自魏收《魏书·序纪》

材料二 柳宗元:“文皇(唐太宗)南面坐,夷狄千群趋。咸称天子神,往古不得俱。献号天可汗,以覆我国都。”

——摘自司马光《资治通鉴》

材料三 “北面治宫帐、部族、属国之政,南面治汉人州县、租赋、军马之事。”

——摘自《辽史·百官志》

“法《春秋》之正始,体大《易》之乾元。”“虽在征伐之间,每存仁爱之念,博施济众,实可为天下主。”

——摘自《元史·世祖本纪》

(1)根据上述材料并结合所学知识,概括中国古代边疆民族对中原地区文化认同的表现形式,并简析其主要原因。(2)根据上述材料并结合所学知识,简析古代中国文化认同不断发展的深远影响。

| 时间 | 类型 | 出处 | 故事主要情节 |

| 东汉 | 史书 | 班固《汉书》 | (1)单于自言愿婿汉氏; (2)元帝应允,赐昭君给单于; (3)单于欢喜,上书愿保边境安宁; (4)昭君生子,后从胡俗复嫁呼韩邪之子。 |

| 宋(南朝) | 史书 | 范晔《后汉书》 | (1)昭君以良家子选入掖庭; (2)单于来朝,元帝以宫女赐之; (3)昭君入宫后不得见御,积悲怨,乃请掖庭令求行匈奴; (4)帝见(昭君貌美)大惊,意欲留之,而难于失信,遂于匈奴; (5)昭君生二子,及单于死,昭君上书求归,成帝敕令从胡俗,遂复为后单于阏氏(妻)。 |

| 元代 | 杂剧 | 马致远 《汉宫 秋》 | (1)昭君貌美,但不肯贿赂画工毛延寿,被其画得丑陋,独处冷宫; (2)元帝终见昭君,封为明妃,欲将毛延寿斩首; (3)毛延寿投奔单于,怂恿单于要挟汉帝献出昭君和亲; (4)匈奴强而汉弱,昭君自请和番,以息刀兵; (5)昭君不舍故国,不事二夫,在番汉交界处投江身亡; (6)元帝将毛延寿斩首,祭献明妃。 |

(2)《汉宫秋》作为文学作品,根据材料指出《汉宫秋》与史书中“昭君出塞”叙事的不同之处,并结合所学,分析《汉宫秋》创作的时代背景。

材料— 《史记》的创作时间正值西汉武帝积极有为地开创大一统王朝的时代,他致力于将边疆各族纳入统一多民族国家序列之内,因而有了张骞通西域,连接西北地区;唐蒙出夜郎,控制西南地区;使秽貊族、卫氏朝鲜归附,掌控东北地区的种种功业,为统一多民族国家奠定了疆域基础,实现了广裘国土与众多人群的抟合,也使得民族一统、华夷一家成为时代的主旋律。

——摘编自中央民族大学《古籍里的中华民族共同体故事》

材料二 1793年,雅各宾派的上台,将法国的民族主义推向了高峰。一些构建民族国家的基本要素,如政权、领土、语言和文化等逐渐成形:从1793年6月3日到7月17日,三个土地法令的公布使得大批农民能够以分期付款的形式获得土地。而在更早些的时候,乔治·雅克·丹东也明确地提出了法兰西民族的疆域范围,即“莱茵河畔、大洋之滨、阿尔卑斯山峦构成这些边界”。此外,为了加强法兰西民族的团结,政府完善了教育体系,将法语作为国家的统一语言进行推广。同时,在罗伯斯庇尔的推动下,一系列与法兰西民族主义价值相关的节日被确立下来,如最高主宰与自然节、人类节、法国人民节等。更为重要的是,法国历史上的第一部共和国宪法在1793年6月颁布,将人民主权作为立国之本。

——摘编自姚历《法兰西民族国家的确立》

材料三 抗日战争是一场反对外国侵略的战争,面对异族的入侵,中国政府的期许是:“地无分南北,年无分老幼,无论何人,皆有守土抗战之责任。”这是一个全民抵抗侵略的号召。就抗战的事实而言,持久的对日抵抗,激发了中国民族意识的成长,抗战一般被认为是中国民族国家形成的重要催化剂。

——摘编自黄道炫《战时中国民众的民族意识》

(1)根据材料一并结合所学知识,简要说明秦汉时期民族一统、华夷一家成为时代主旋律的原因。(2)根据材料二并结合所学知识,概括雅各宾派上台后,将法国民族主义推向高峰的主要措施。

(3)根据材料三“抗战一般被认为是中国民族国家形成的重要催化剂”和所学知识,说明哪一事件标志着中国抗日民族统一战线正式形成。并结合所学知识,简述伟大的抗战精神。

材料一 汉王朝成功采取一系列行之有效的边疆政策。汉初郡国并行,此后在郡国之上设刺史部,监察地方,再后演变咸行政区划一州。汉朝对边疆地区大约有三种辖治方式:一是设郡县直接管理;二是设属国间接管理又后改为都县者:三是设都护、中郎将、校尉等对西域各部、匈奴和羌、乌桓、鲜卑各部进行管理。

——摘编自马大正《中国疆域的形成与发展》

材料二 北宋榷场贸易货物在“澶渊之盟”前,从宋输出的有香药、犀角、象牙及茶,……“澶渊之盟”后,“凡官鬻物如旧,而增缯帛、漆器、粳糯”等。……大量茶叶的北运,极大地满足了各族人民的生活需要。铜、锡输入辽以后,大大促进了草原地区的广泛开发。加速了生产工具的改进和生产力的发展。

——摘编自陈宏茂《试论宋辽间的榷场贸易》

材料三 长期以来,中原王朝在西南各民族聚居地区实行土司制度。土司又称土官,指由当地民族首领世袭担任的宣慰司、知府、知州等职务。虽然土司承袭在形式上必须经过中央批准,并承担缴纳赋税、出兵助战等义务,但还是具有一定的割据性。自雍正时起,清政府在西南大规模推行“改土归流”政策,逐步取消土司世袭制度,任命有任期、可调动的流官,随之进行清查户口、丈量土地、核实赋税等工作。改土归流,强化了清政府对西南地方各民族的管理,推动了当地的经济发展和社会进步。

——摘自《中外历史纲要(上)》第79页《历史纵横》

(1)根据材料一、概括汉朝边疆治理的主要特点。(2)根据材料二和所学知识,概述北宋榷场贸易的主要影响。

(3)根据材料三和所学知识,简述实施改土归流的历史意义。

材料一 两汉人民创造了灿烂的历史与文化,其中许多杰出人物的昂扬进取、不屈不挠的斗志, 给后世留下了宝贵的精神财富。如张骞“凿空”的勇气,苏武绝不“屈节辱命”的精神,班超“投笔从戎”“立功绝域”的追求……广为流传,熔铸为中华优秀传统文化的组成部分。

材料二 面对广州外海的鸦片走私,道光皇帝特命湖广总督林则徐为钦差大臣,前往广州禁烟。 林则徐将英美鸦片商人呈缴的走私鸦片烟土两万多箱,在虎门海滩公开销毁,向世界表明了清政府禁烟的决心。林则徐面对英美官员交涉鸦片烟土时需要国际知识,便在广州开办译馆,罗致译员,收集有关西洋各国的消息情报和国际知识,包括国际法知识,汇译成《四洲志》等书稿,供对外交涉时参考。林则徐被贬后,把《四洲志》交给他的朋友魏源,并在前往新疆途中留下了“苟利国家生死以,岂因祸福避趋之”的名句。

材料三 赵一曼(1905—1936),女,四川宜宾人,1926年加入中国共产党;1927—1928年赴莫斯科中山大学学习。1935年,赵一曼任东北人民革命军第三军二团政委,在与侵华日军的战 斗中被捕,后英勇就义。她在东北抗战期间曾题诗道:“未惜头颅新故国,甘将热血沃中华。”陈毅评价她:“生为人民干部,死为革命英雄。临敌大节不辱,永记人民心中。”

材料四 中国航天奠基人之一梁思礼院士是梁启超的少子,在被问及从父亲那里继承了什么时,他说:“爱国!”

——以上材料均摘编自《中外历史纲要》(上)

(1)解释材料一中相关人物作出历史贡献的时代背景。(2)根据材料二、三,指出林则徐和赵一曼身上家国情怀的共同表现,并结合所学知识说明二人在抵抗侵略方面的根本差异。

(3)习近平总书记指出:“建设航天强国要靠一代代人接续奋斗。”根据材料四,归纳新中国开展航天探索的历史意义。

材料一:司马迁在《史记》中把秦汉的版图写成黄帝和颛顼帝的管辖区,并把夏、殷、周三朝写成了统一的国家。《史记》首设民族列传,以6卷篇幅叙述周边民族史事。它从广阔的视野出发,把周边民族及其生活的地区如匈奴、西域、西南夷等都纳入史学考察的范围,详尽地考究了周边各族的社会经济、文化、风俗等各方面情况。在编次少数民族史传顺序时,把民族列传与相关人物列传穿插安排在一起。在追溯所记少数民族世系时,《史记》认为少数民族与中原汉族同源,如匈奴“其先祖夏后氏之苗裔”,东越则是“越王勾践之后”。

——摘编自李珍著《民族史观与中国古代民族文化认同》

材料二:范晔的一些史传直接接续了司马迁、班固的记载,如在《西域传》中,范晔写道:“班固记诸国风土人俗,皆已详备前书。今撰建武以后其事异于先者,以为《西域传》,皆安帝末班勇所记云。”同样,《南匈奴列传》的记载亦是范晔在《史记》《汉书》关于匈奴历史记载的基础上展开的。范晔还注意根据东汉时期周边各民族之新发展及各族与中原王朝之关系的新发展而增损相关内容。在《西羌传》中,范晔详细记载了东汉时期对当时政局影响颇大的羌族的历史。在《东夷列传》中,范晔详细勾勒了从帝尧时起,东夷与中原王朝关系的发展。从《后汉书》的整个记载来看,范晔确实是把东汉前期通过“王化”之道而实现民族关系之和睦和疆域之拓展,作为东汉大一统政治的一部分来认识的,并认为这与民族及民族关系本身密切相关。

——摘编自王亮军《论范晔〈后汉书〉中的“大一统”意识》

(1)根据材料一并结合所学,概述司马迁《史记》中蕴含的史学思想与时代变迁之间的联系。(2)根据材料并结合所学,说明司马迁《史记》与范晔《汉书》体现出的相同历史观念及其影响。

材料一 中国古代各民族对中华民族共同体的形成都作出了重要贡献,而作为主体民族的汉族,一直起着主导的作用。在强大的中央政权管理下,各民族交流交往交融的渠道更加通畅,对民族分裂势力及外来侵略的抵御和抗击更加有力。中国历代统治者都奉行“天下一统”的思想,各民族特别是建立过局部政权和全国政权的民族在文化认同方面具有高度一致的价值观。大一统时期,统治阶级实行的民族政策包容性比较突出,尊重少数民族的传统习俗和宗教信仰,积极采取措施促进各民族间的交流交融。历史上的移民开发极大地促进了民族交融,对开拓疆域发挥了重要作用。历史发展的经验充分说明,没有中华民族共同体意识就没有中华民族的团结进步和繁荣发展。

——摘编自王欢、于连锐、孟静静《中华民族共同体形成发展的历史因素》

材料二 中国古代民族关系思想是各个时期各个民族的各类人物对中国古代民族关系的认识,是统治者制定民族政策、处理民族关系的理论基础,内容非常丰富。如孔子倡导的“古之为政,爱人为大”“四海之内皆兄弟”,荀子所说的“四海之内若一家”,《礼记·王制》中记载的“修其教不易其俗,齐其政不易其宜”,董仲舒所概括的“大一统者,天地之常经,古今之通谊”……这些主张不仅为解决当时民族问题提供智慧,也对后世产生深远影响。

——摘编自崔明德《中国民族关系思想的有关问题》

(1)根据材料一并结合所学知识,概述中国古代中华民族共同体形成的历史因素及意义。(2)材料二是学者对中国古代民族关系思想的认识及主张,结合中国古代史的相关史事选择其一予以说明。

“大一统”一词,最早见于《春秋•公羊传》,称:“何言乎王正月,大一统也。”某重点高中高二年级举办主题为“中国古代大一统与国家治理”的历史论坛,同学们广泛搜集材料,节选如下:

材料一

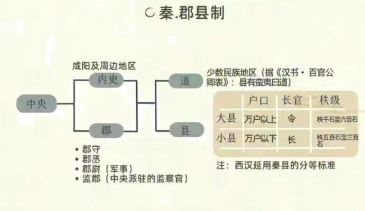

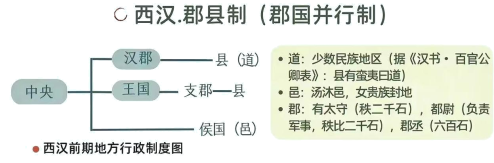

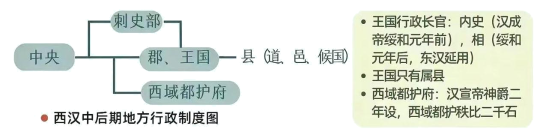

甲:秦汉地方行政区划制度示意图

——根据邹逸麟《从我国历史上地方行政区划制度的演变看中央和地方权力的转化》整理而成

乙:公元前113年,“专令上林三官铸”,禁止郡国和私人铸钱。三官五铢钱铜质紫红细腻,整体精致光洁,外廓坚挺匀称,“唯真工大奸乃盗为之”,从此成为流通全国的统一货币。

——摘编自石俊志《五铢钱制度研究》

丙:《春秋》大一统者,天地之常经,古今之通谊也。今师异道,人异论,百家殊方,指意不同,是以上亡以持一统……邪辟之说灭息,然后统纪可一而法度可明,民知所从矣。

——《汉书•董仲舒传》

材料二 鉴于边疆存在显著差异,针对部分边疆区域采取不同程度的“因俗而治”治理机制,表现出秦汉边疆治理原则的灵活性与机动性。事实上,秦汉时期内地与边疆的文化、经济、社会差异是客观存在的,大一统理念难以迅速贯彻于殊俗绝域,作为过渡性政策的“因俗而治”便应时而生。

——卜宪群袁宝龙《“因俗而治”展现秦汉治边智慧》

(1)材料一对于研究中国古代大一统与国家治理有什么作用?(2)根据材料二并运用秦汉隋唐史实,从因俗而治的视角,围绕中国古代大一统与国家治理,自拟论题,写一篇短文(要求:主题明确、史论结合)

(3)谈谈中国古代大一统与国家治理的当代价值?