材料一 近代以来,随着国门的打开,西方体育开始逐步传入我国。19世纪60年代,洋务派出于强兵的作用,主动接触和引进西方军事体操,创办军事学堂,开设体操课程。维新派人物谭嗣同认为西方诸国的强大在喜动,而中国的落后在于好静,倡导引进西方体育,以体育兴国强民。1903年,清政府推行以日式兵操为主的体育课程,近代体育课程正式登上历史舞台。之后北洋政府正式将体操科改名为体育科,打破了兵操就是体育的观念,体育课程分为田径、球类等多种项目。南京国民政府统治期间,颁布了中国第一部体育法《国民体育法》,设立了专门的体育管理机构,举办了四届全国运动会,参加了三届奥林匹克运动会。

——摘编自《中国近代体育史》

材料二 体育承载着国家强盛、民族振兴的梦想。体育强则中国强,国运兴则体育兴。要把发展体育工作摆上重要日程,精心谋划,狠抓落实,不断开创我国体育事业发展新局面,加快把我国建设成为体育强国。

——习近平会见全国体育先进单位和先进个人代表时的讲话

(1)根据材料一并结合所学,概括近代中国体育运动发展的特点,并分析其原因。

(2)根据材料一、二并结合所学,说明发展体育运动的意义。

材料一 普法战争后,为了实现国家军事崛起,民族复兴,法兰西第三共和国政府在初等学校大力开展军事教育,以培养未来的“公民战士”。教育部携手军方和各民间组织,帮助初等学校开展体育和军事教育。初等学校努力结合各门课程各自的学科特点,与体育课共同构建起一个多学科渗透的军事爱国主义教育体系,为法兰西民族在身心上双重实现“民族新生”,以及为法兰西民族国家的建构提供了助力。

--摘编自曾晓阳《民族复兴视域下的近代法国初等学校军事教育》

材料二 始于清末的军国民教育思想是对近代国际军国民教育思潮的主动适应与学习。它顺应了当时中国人急图救亡的政治需求,得到了以梁启超为代表的雏新派的大力倡导。其重要内容包括在各级各类学校中普及军事知识的教育和军事技能的训练,重视学校体育,改善学生体质,使之德智体全面发展。同时,大力宣传武人战功,进行爱国的尚武教育,以培养国民的民族观念和爱国精神。

--摘编自韩玉霞《清末民初的军国民教育》

材料三 1985年,教育部、总参谋部在全国普通高校开展军事训练试,点,要求将“军事课”纳入学校教学计划,通过军事训练教学对大学生实施国防教育,并取得了一定成效。2001年起,“军事课”在普通高校由试点转为全面展开,经过多年的发展建设,“军事课”作为普通高等学校的一门素质类课程,在加强大学生思想政治教育,提高大学生综合素质等方面起到了重要作用。

--摘编自程建《浅析普通高校开设“国防教育课程”相关问题研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括普法战争结束后法国初等学校军事教育的主要特点及其意义。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出与近代法国相比,清末军国民教育的不同之处,并分析导致不同的原因。

(3)综合以上材料并结合所学知识,谈谈你对学校军事教育的认识。

材料一 数千年的漫长历史,负陆面海的地理环境,既塑造出中华民族辉煌的陆地文明,也孕育了悠久的海洋文明。尽管在文明不断融合发展的过程中,内陆理念逐渐确立了在国家战略中的主流位置,但是不能以此判断中国对海洋无欲无求,也不能因而忽略昔日尤其是汉唐宋明的“海洋强国”地位。古代中国的海洋经略同世界上其他涉海大国一样,都遵循着普遍性的历史逻辑,直至清王朝实行闭关锁国,从而发生了海洋经略的历史“断档”,这在经济基础、政治安全与文化传统等层面都存在着特殊性逻辑。

——摘编自刘笑阳《古代中国海洋经略的历史逻辑》

材料二 海权即凭借海洋或者通过海洋能够使一个民族成为伟大民族的一切东西。一个国家,它若能够轻而易举地进入公海,其地理位置的战略价值就十分之高。建立起一支具有强大战斗力的海上军事力量,拥有适当位置的殖民地是在海外支撑这个国家海上权力的最可靠手段。成功的殖民化,以及随之而来的对于商贸与海上霸权的影响,在本质上依赖于国民性格,因为当它们自然地起源于自身时,这些殖民地才能最好地成长。一个完全与其民众的自然根基相协调的政府政策将会在各个方面最为成功地促进其成长。英国较少在陆上采取大规模的军事行动,而是努力成为海上霸主,凭控制海洋和欧洲以外的世界确保国家的胜利。

——摘编自马汉《海上权力要素论》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出我国古代是“海洋强国”的表现,并分析明清海洋经略“断档”的特殊性逻辑。(2)根据材料二马汉所述影响海权的要素,分析英国长期掌控世界海上霸权的原因。

(3)根据以上材料并结合所学知识,请为我国建设海洋强国提出建议。

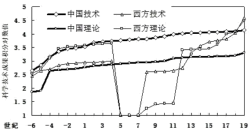

材料 从图中可知,在中世纪以前,西方科学技术史和中国一样,理论技术是独立发展的。但 11世纪之后的欧洲,尤其是15世纪后,欧洲理论和技术要素不再是彼此孤立的,这表明欧洲科学统一体逐渐形成,科学发展有了科学内部的动力,已经能够摆脱单纯对社会的依赖了。而中西方社会发展情况不同,中国的这种因素则却始终没有形成,因此中国科技在近代逐渐落后于西方。

中国和西方科学理论与科技成果累加增长曲线比较

——摘编自陈敬全《“李约瑟难题”的非线性解》

根据材料并结合所学知识,以“科学技术”为主题自拟一个论题,并就所拟论题进行简要阐述。(要求:观点明确,论证充分,逻辑清晰,表达准确。)

材料一 史料1 明清时期的《竹枝词》描绘道:“济宁人号小苏州,城面青山州枕流。宣阜门前争眺望,云帆无数傍人舟。城中阛阓杂嚣尘,城外人家接水滨。红日一竿晨起候,通衢多是卖鱼人。”

史料2 乾隆时编修的《济宁直隶州志》记载:“济州城南天井闸之东有祠曰报功,祀宋康惠(明朝工部尚书,治河名臣)而下治河诸名臣于其中。”道光时编修的《济宁直隶州志》记载:“总督河院在州治东,或曰元总管府旧治,明永乐九年工部尚书宋礼建。弘治间尚书陈某、隆庆间都御史翁大立重修。”

材料二 明朝时,皇帝下令疏浚大运河,罢黜海运漕粮,全由运河运输,不断减少漕运船只顺载货物的限制,济宁地区的经济迅速恢复。明太祖下令“开垦成熟者,听为己业”“敢有荒芜田地流移者,全家还发北外充军”。此外,明政府还蠲除了山东一些特殊年份的秋粮,这使得济宁的山东经济中心地位不断恢复。明永乐年间会通河畅通后,“南控徐沛,北接汶泗”,成为南北漕粮与商品运输的重要码头,济宁迎来了它的兴盛与繁荣。

——摘编自于腾《试探明清时期华北沿运城市夜市经济的繁盛——以济宁为例》

(1)根据材料一,指出三则史料对研究明清时期的济宁社会有哪些价值。(2)根据材料二,分析明代济宁城市繁荣的原因。

6 . 材料 民国初年,《壬子癸丑学制》将实业学校的种类由清末的四类增加到十类,以期提供技术与管理人才,满足民族工业兴起的需要。《实业学校令》明确规定:“女子职业学校依地方情形及其性质参照各实业学校规程办理”“实业学校,以私人或私法人设立者,为私立实业学校”。1921年,女子职业学校达44所,上海市开办的较有成绩已立案的4所职业学校都是私立的。1929年,南京国民政府颁布《农业推广规程》改进农业生产办法、提高农民技能、改善农村组织、普及农业科学知识。抗日战争爆发后,教育部又增设了机器、纺织、制革、造船、飞机、海事、农艺、兽医、水产等专科学校。1941年《修正职业学校规程》规定职业学校每周实习应占总教学时数的50%,各科教学遵循先实习、后讲授的原则。这些体现了民国职业教育的特色和生命力。

——摘编自兰自珍等《民国时期职业教育体系的演变及特点》

(1)根据材料并结合所学知识,概括民国实业教育改革的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,简析民国实业教育改革的意义。

材料一 春秋时期,晏婴说:“君令臣共,父慈子孝,兄爱弟敬,夫和妻柔,姑慈妇听,礼也”。孔子说:“周监于二代,郁郁乎文哉!吾从周”,认为周礼能“辨君臣上下长幼之位”、“别男女父子兄弟之亲”;孔子首次提出“性相近,习相远”的命题。在他看来,人在其本性上原本相差无几,只是由于后天习俗的不同导致彼此道德品质的差别。因此,孔子认为,要想达到“仁者”的理想境界,关键在于个体的内心自觉,“我欲仁,斯仁矣”。在中国传统文化中,更侧重于要求社会关系双方对已克制权利的索取、对人克尽义务的相互性。《中庸》认为“诚”是“天之道”,人必须“以诚载道”方能与其他人和谐相处,并认为“民无信不立”,必须“言而有信”、“敬事而信”方能立足社会。

——摘编自周庆玲《中国传统文化的现代思考》

材料二 西方文明发源于古希腊,得天独厚的地理位置让西方文明充溢着追求自由、敢于冒险的海洋精神。因而,西方文化从源头上就与中国传统文化中的封建保守思想存在根本的差别。西方人更加向往独立与自由。他们认为世界万物一切价值虽不必然为人所创造,但都是人所经验可及的,个人具有最高价值,社会只是达到个人目的的手段;每个人都具有平等的权利,个人利益高于一切。西方人还倡导通过个人奋斗和竞争实现个人价值,强调自主、自立、自我奋斗。“人是生而自由的”,“确信和崇尚人类合乎逻辑地推理能力和在此基础上分析、解决各种问题的能力”,主张“知识就是力量”,宣扬“科学万能”等。

——摘编自孙兰英陈嘉楠《浅析社会主义核心价值观对中西方传统价值观的发展》

(1)根据材料一并结合所学知识,归纳先秦时期先哲提出的有关社会价值观方面的主张,并分析这些主张的意义。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出与古代中国相比,近代西方社会价值观的特点,并简析其成因。

材料一 在中国传统伦理文化中,诚信属于一种由人格信任、亲缘(熟人)信任所构成的道德范畴。诚信是人的立身之本,是人之所以为人的一个道德标准;诚信是人际交往的伦理基础,“熟人有信”,以诚信为本,才会事业有成;诚信是立国之本,是一种德政和德性的要求。孔子说:“上好信,则民莫敢不用情。”荀子说:“禹、汤本义务信而天下治;桀、纣弃义背信而天下乱”。中国传统诚信对人而不对事,具有人伦等级性;多重“义”轻“利”,是个人追求的一种精神境界;通过荣辱感、信念、良心等内部力量来自我要求与克制,完全是一种源于内心的自我约束与高度自律。诚信成为中国传统伦理文化中立人、立业,立国之本,成为家国同构的“礼治”文化的组成部分,反映的是以宗法家族关系为支柱的熟人社会的道德要求。

——摘编自涂永珍《中西方“诚信”文化的差异及其现代整合》

材料二 西方传统文化对诚信的理解统一于西塞罗的定义,“诚”即个体的诚实品性,诚实是诚信的基础,它要求个体对事件信息作完全和真实的披露。人们为了保护自己及其自己的财产而通过社会契约结合为社会,为此要承担彼此承认他人之所有权的义务,这大量体现于罗马法中已建立的诚信契约制度。在诚信契约中,债务人不仅要承担契约规定的义务,而且必须承担诚实、善意的补充义务。彼此的“诚信”适用于所有人,有利于保障个人平等权利和维护社会公平正义,诚信观念的经济价值得到普遍认同,超越了道德范畴而有法律和秩序的属性。

——摘编自江平、程合红《论信用——从罗马法到现代社会》

(1)根据材料并结合所学知识,比较中国与西方传统“诚信”文化上的不同之处。

(2)根据材料并结合所学知识,分别说明中西方传统“诚信”文化产生的社会背景及其共同的历史价值。

材料费孝通先生认为,“中华民族作为一个自觉的民族实体,是在近百年来中国和西方列强对抗中出现的,但作为一个自在的民族实体则是几千年的历史过程所形成的。”显然,自在存在的中华民族是与传统的帝国体系是相适应的,在一定程度上,也可以说是帝国体系的产物。辛亥革命在结束中国传统帝制的同时,也把一个十分现实的问题放在了中国社会面前,即如何在帝国体系解体之后,把多元的民族在新的政治体系下,重新整合为一个有机的整体。在回答这一问题的过程中,无论是作为中国革命先行者的孙中山,还是以毛泽东为代表

的中国共产党人,都坚持这样的基本国家建设理念:将民族国家建设与民主共和建设有机统一起来。基于民族平等与共同发展而形成的统一的中华民族,是中国社会建立共和国的内在基础;而共和国建设和发展的一个基本使命,就是通过国家整合将中华民族整合为一个有机整体,从而成为具有整体自觉的中华民族。

——摘编自付春《从帝国体系到民族国家:中华民族的形成与发展》

根据材料,围绕“中华民族的形成与发展”提出自己的观点,并运用所学知识对其进行简要阐述。(要求:观点明确,史实准确,史论结合,逻辑清晰。)

材料一 古代中国人一直推崇修身,齐家,治国,平天下,将国置于个人和天下间的位置,在国之上还有天下。传统的中国是一个王朝接连一个王朝的延续,虽然随着一个王朝的毁灭,另一个新王朝开始建立,但是中国传统的文化并没有覆灭,而是一直传承下来,以致于后来的我们一直喜欢向别的国家展现我们悠久的历史,喜欢以“天朝大国”的形象自居。传统中国没有用法律来规定自己的领土范围,更多的是一种模糊的界定,与臣服于自己的周边国家的关系更像是一种伦理似的关系。

——摘编自田庆建《近代中国国家观念的变化研究》

材料二 1840年后,林则徐等把视野从“皇朝”拓展至“海国”,通过编纂书籍比较系统地介绍了世界各国的状况,客观上表达了一种新的世界观念。19世纪70年代,西方国家的议会制度、民权平等思想的传入,无形中构成对传统观念的挑战,尤其是国际公法的输入,不仅帮助国人认清列国并立的国际态势,也使废除领事裁判权、取消不平等条约的呼声此起彼伏。戊戌变法时期,维新志士在谋求国家变制的过程中不仅提出“国地”“国权”“国民”的理念,还发出“国者,斯民之公产也,王侯将相者,通国之公仆隶也”的呐喊。20世纪初,孙中山则在“三民主义”的指导下,完整地提出建设民族国家、国民国家和社会国家的构想,代表了当时先进中国人国家观念的最高水平。

——摘编自李华兴 张元隆《中国近代国家观念转型的思考》

(1)根据材料一,概括中国传统国家观念的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,简述中国近代国家观念的演变历程及其影响。