材料 李心传(1166-1243),南宋隆州井研(今四川)人。父李舜臣,治《易》颇有心得,以所《本传》三十三篇为朱熹所称道。受父亲影响,十四五岁时就立下修史之志。然其在科场上不意,“于是绝不复应举,闭户著书”。其少年的经历与见闻,为其修史提供了条件。而关心天下,录文献掌故的他为修史准备了资料。其史学著作有《建炎以来系年要录》《建炎以来朝野杂记》《闻证误》等。其中《建炎以来系年要录》记高宗一朝史事,吸收了《左传》《汉纪》《后汉纪》在编纂上的优良传统,编年系事,又不为例所限。他在注中引用的材料,有书名可据的,近两百多种。他常重视材料的考辨,求真去伪,择善而从。后人称其“辨驳详明,根据凿凿”。有学者评论:“其文繁而不病其冗,一切是非得失,皆据实铨叙。”

——摘编自白寿彝《中国通史》

(1)根据材料并结合所学知识,简析李心传编著《建炎以来系年要录》的条件。(2)根据材料并结合所学知识,概括李心传编著《建炎以来系年要录》所体现出的史学研究法。

材料一:先秦儒家思想中蕴含着丰富的生态伦理思想。孔子很早就认识到:“天何言哉?四时行焉,百物生焉。”他还强调:“断一树,杀一兽不以其时,非孝也。”孟子提出“时养”即大自然的运行规律和不可逆性,人们必须“不违农时”“勿夺其时”。荀子继承了孔孟尊天重道的思想,把“受时”与“治世”相统一。更为重要的是,荀子将孔孟儒学的“知天命—畏天命”的社会伦理思想发展为“知天命—畏天命—制天命而用之”的生态伦理思想,凸显了人类保护自然资源、使之用之不竭和永探生态平衡的生态伦理责任。

——摘编自任俊华《荀子的生态伦理思想审视》

材料二:20世纪中叶,资本主义世界的环境问题引起民众广泛的关注和忧虑,生态伦理学应时而生。施韦兹认为:“我们越是观察自然,我们就越是清楚地意识到,自然中充满了生命……每个生命都是个秘密,我们与自然中的生命密切相关。”利奥波德主张:“如果对待自然的态度全部以经济动机为出发点,那么在土地共同体中的大部分成员就会因为缺乏经济价值而被消灭。因此必须修订伦理标准,使之从经济学向生态学过渡,这既是土地伦理的全部内涵,更是看待人与自然关系的伦理标准。”利奥波德的土地伦理思想作为扩展的伦理学的一个方面,是现代生物中心论的或整体主义的伦理学的最重要的思想源泉。

——摘编自曾建平《西方生态伦理思想探究》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括中西生态伦理思想的异同。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,简析导致中西生态伦理思想不同的原因,并指出中西生态伦理思想的积极作用。

材料一 明朝建立时面对的是一个多元的世界,大规模的国际性联系还未建立。15世纪郑和的远洋探险,没有给世界留下中国有潜在性的、挑战性的印象。16世纪区域经济的不平衡性繁荣使明王朝在周期性规律的支配下逐渐失去行政有效性。17世纪时,西方传教士的到来并未使精英群体认识西方文明崛起的国际竞争含义,自然灾害、战争、改朝换代吸引了主要注意力。18世纪,清王朝的建立完成了中华文明地理空间与行政版图的重合,这一成就强化了统治者的安全感,却也进一步加剧了对外部世界的忽略。经济的繁荣增强了这种心理倾向,与西方的局部接触也就此中断。19世纪中期,当中国与西方直接接触时,被动挨打的局面已是历史的必然了。

——摘编自赵轶峰《“大分流”还是“大合流”明清时期历史趋势的文明史观》

材料二 “东西大分流”是指,东方与西方在很长时间里没有什么差别,但后来西方逐渐崛起(被称为“欧洲奇迹”),然后称霸世界,而东方却一蹶不振。在具体分析西方是如何从危机中走出来之前,要先明确现代西方成长的三条基本线索,建立起西方近五百年走向的基本框架:第一条线索是国家崛起,基本政治框架的重塑:第二条线索是社会崛起,新的二元结构形成:第三条线索是市场崛起,资本主义飞速成长。这三条线索不是齐头并进的,它们有时合作、有时撕扯、相互缠绕、相互塑造,每条线索都存在几种不同的细分模式。顺着这个思路可以推测出,现代化的实现路径其实有很多种。

——摘编自李筠《西方史纲:文明纵横3000年》等

(1)根据材料一,概括明清时期的历史特征,并结合所学分析其历史影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,简析“欧洲奇迹”产生的原因。

(3)根据材料并结合所学知识,评价“东西大分流”的观点。

材料 关于印刷术之起源,曾有两种尖锐对立的意见。在19世纪和20世纪开头二十年的资产阶级的历史资料中占有支配地位的观点,认为印刷技术完全是欧洲人独立的发明。相反观点的代表者则说:印刷术之发明并不在欧洲,而是在东方,远在传入欧洲以前中国已有印刷术了。伏尔泰也说:“他们(中国)发明了印刷术。在中国,在木板上刻方块字的工艺更为完善。”随着时代的进步,更有学者认为可为中国是印刷术祖国的完全无可争议之证据的,就是第10世纪到第12世纪所出版的中国的古版书之存在。许多东方历史专家,特别是中国学学者,一致断然主张,印刷术在中国盛行,远较欧洲为早。

——摘编自于翠玲《民国时期中国印刷术研究的视野与思路》

就材料中关于印刷术起源的不同观点,进行合理的历史解释。(要求:表述成文、主旨明确、史论结合、逻辑清晰)

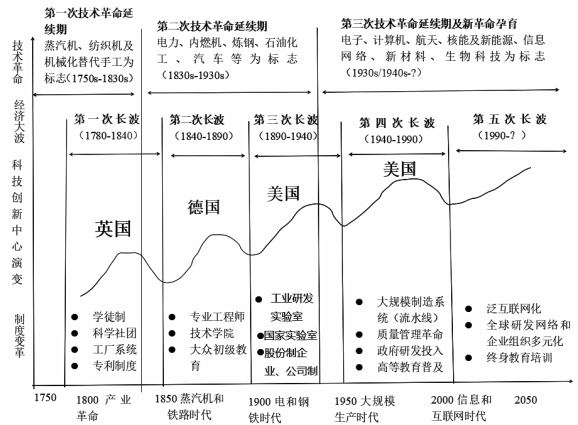

材料

——摘编自熊鸿儒《全球科技创新中心发展规律及启示》

根据材料并结合世界近现代史知识,围绕“科技创新”拟定一个论题,并进行简要阐述。(要求:论题明确,史论结合,逻辑清晰,表述成文。)

材料 中国自古以来就形成了一整套国家制度和国家治理体系。这套国家制度和国家治理体系历经数千年,各项制度既互为关联,又不断发展,呈现出由不成熟逐步走向成熟乃至体系化的特点。这些制度因时而异、因地而异,规范了各级管理行为和稳定了社会秩序,确保了国家权力的运行,为促进社会安定和推进文明教化等发挥了不可或缺的作用。正因为如此,中国的国家制度才一直为周边国家和民族所纷纷学习和模仿。

——摘编自李国强《我国国家制度和国家治理体系的深厚历史底蕴》

根据材料并结合所学知识,就材料整体或其中任意一点拟定一个论题,并予以阐述。(要求;论题明确,持论有据,论证充分,表达清晰。)材料一 城邦时期,古希腊人在自然哲学的影响下,形成了将自然界物质作为整体的生态意识;城邦对社会经济发展的追求,使得城邦时期的古希腊人形成了合理利用与改造自然界以适应人类生存和发展需要的生态意识;随着古希腊人对自然界研究的深入,他们还认为人与自然的相互影响是人必须面对的现实问题。城邦时期的古希腊人在认识自然界的过程中因为受到宗教、哲学以及对经济发展追求的影响,形成了敬畏自然、利用并改造自然界和始终以人为中心的特点。

——摘编自汪烽《城邦时期古希腊人的生态意识研究》

材料二 西汉儒家秉承先秦儒家“民本”“农本”“节用”“尚礼”等思想,如荀子思想被董仲舒吸收并加以发扬光大,他把天、地、人看作是合为一体的有机整体,形成了“天地人一体说”,确立了中国古代早期的生态系统论认识。这对生态保护而言,利大于弊。西汉儒家在自然资源的利用和生态保护方面,继承了先秦儒家“用之有度,取之有时”的思想,在注意到开发资源可能导致生态灾难、生态系统服务功能的选择和对生态系统中其他生物的感恩等方面,对前人有所超越。但西汉盛行的“灾异说”把生态灾异政治化,使之成为政治斗争的工具,误导了人们对生态灾异真正原因的探求,影响了生态科学的发展。

——摘编自赵杏根《西汉儒家生态思想研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括城邦时期古希腊人的生态意识的特点及其成因。

(2)根据材料二并结合所学知识,对西汉生态思想做简要评价。

材料一:鸦片战争以后,中国被迫与西方列强签订了一系列不平等条约,列强势力的纷涌入,打破了中国传统的闭关政策。清廷中一些比较早的“开眼看世界”的大臣开始探索在西方外交语境下建立适应国际交往需求的外交机构。第二次鸦片战争后,清廷与英、法、俄分别签订《北京条约》,增开通商口岸、列强公使驻京。1860年,“总理各国事务衙门”在京设立,专门办理对西方各国的交涉及各项洋务。1901年《辛丑条约》签订,应西方列强要求清政府将总理衙门改为“外务部”。……抗日战争爆发后,中国政府积极推行“抗日外交”,把外交作为国家战略的头等大事,积极参与国际“首脑外交”。

——摘编自王承庆《中国外交体制的建立与近代化转型》

材料二:1943年1月11日,中国驻美大使魏道明与美国国务卿赫尔在华盛顿签署了《中美关于取消美国在华治外法权及处理有关问题之条约与换文》。同日,国民政府代表宋子文与英国代表薛穆、黎吉生在重庆签署了《中英关于取消英国在华治外法权及其有关特权条约》。这两个条约的主要内容之一是:美英两国同时撤废在华治外法权。很快,巴西、加拿大、挪威、荷兰、阿根廷等国也先后与中国商订新约,放弃在华特权。

——摘编自胡星斗《民国政府收回治外法权的历程》等

(1)根据材料一,归纳鸦片战争后中国外交机构的变化趋势,并对这一时期中国外交进行简要评价。

(2)根据材料二,概括抗日战争时期中国取得的外交成就。结合所学知识分析该成就取得的原因。

历史地看,延安革命家的诗词创作实践,承续近代以来民主革命家诗词创作之风,但却与后者有很大不同。究其原因,盖在其创作主体具有明显差异,以及对中国革命现代化的崭新认识。

延安革命家诗词创作的实践结集,涵盖了:毛泽东、叶剑英、朱德、任锐、陈毅、李木庵、吴玉章、吕振羽、林伯渠、张曙时、徐特立、陶铸、钱来苏、谢觉哉、续范亭、董必武、魏传统等很大一批早期革命家;从内容看,可分为:“胜迹观赏”类、“陕北风习”和“边区政教”类、革命抒怀类。从审美形态说,延安革命家诗词创作具有独特英雄格调及理想品格,既表现在对于未来社会的美好浪漫想象,又表现在他们诗作所传达出革命理想主义、英雄主义精神。

如果把延安革命家的诗词作为一个整体来看,这些诗作完整地呈现了一代革命英雄领导中国新民主主义革命走向胜利的历史进程,史诗品格相当明显。延安革命家诗词保家卫国、解放人民、反对独裁、建立人民民主社会的题材选择,使延安革命家的诗词创作既具有了深刻的现实主义精神,又具备了现代史诗文学形式。

——摘编自程国君 李继凯《延安革命家的诗词创作实践及诗史价值》中国社会科学2020年第3期

提取材料信息,说明延安革命家诗词创作对研究中国新民主主义革命的史料价值。(要求:提取两种信息并分别做出说明,信息与说明逻辑顺畅。)

材料一 科举制度的实行结束了官僚地主依仗门第垄断仕途的历史,实行仕途开放,开拓了中小地主入仕的途径,也给平民子弟提供了某种上升的机会,历代名臣学者,贫苦出身的不乏其人。科举制为国家开辟了广阔的人才资源,有效地加强了中央集权的统治力量。这种选官制度使统治阶级成员经常不断地更新,社会上下阶层在合法状态中不间断地对流,从而相对缓和了社会阶级矛盾。它以考卷成绩为标准决定是否录取,带有一定的客观性、科学性。使科举制度、教育制度有机地融为一体,整体上提高了官吏的文化水平,也推动了教育的发展。

——摘编自周少元、程雁雷《中国古代文官选拔制度的嬗变与利弊》

材料二 光荣革命后,议会权力上升,但国王乔治三世及枢密大臣通过赐官晋爵控制官员来干预议会活动,且接受官员行贿;英国两党轮流执政期间,将政府官职赏赐给本党成员,编织上下关系网,造成官吏频繁变动。19世纪中叶,英国进行了现代文官制度改革,明确指出:建立常任文官制,将竞争机制纳入人才选举中,除少数高级官员,所有文官必须通过公开考试,择优录取,竞争上岗;考试注重文理基础知识而不是强调某种专业技能,根据文官的业绩进行考核,根据才能和勤奋程度决定升迁。1870年,政府对文官的待遇、分级、晋升等细节作出具体规定,文官制度渐趋于完善。

——摘编自《世界现代化历程·英国卷》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出中国古代实行科举制度的作用。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括英国文官制度改革的背景和意义。

(3)综合上述材料并结合所学知识,谈谈你对人才选拔制度的认识。