材料

| 史料 | 出处 |

| 李守素者,赵州人,世代为山东名族。……守素尤工谱学,自晋、宋已降,四海士流,及诸勋贵华戎阀阅,莫不祥究,当时号为“行谱”。 | 卷七十二《李守素传》 |

| 敬淳尤明谱学,尽能究其根源枝派,近代以来,无及之者。撰著《姓略记》十卷行于时,又撰《衣冠本系》,未成而死。 | 卷一八九下《路敬淳传》 |

| 初,贞观中,太宗命学者撰《氏族志》百卷,以甄别士庶。至是向百年,而诸姓至有兴替,冲乃上表,请改修氏族。中宗命冲等八人,依据《氏族志》,重加修撰。 | 卷一八九下《柳冲传》 |

(2)历史总是在传承中不断创新发展的。结合材料中的史料说明上述观点。

材料一 孙中山是民主革命的伟大先行者,也是民国文官制度的初创者。他关于文官考试制度的设计主要有以下三点:一、科举制“公开竞争、平等择优”的考试原则蕴含着民主精神,不能将其一概抹杀,需要加以批判继承,因此大小官员都需通过考试来取得资格。二、有些人口才出众却没什么实学,容易通过演讲煽动民众而在选举中获胜;有的人善于思考却拙于表达,只有通过考试,才能大放异彩。因此还要用西方的选举制度作为补充。三、他提出“五权宪法”的构想,“希望在中国实施的共和政治,是除立法、司法、行政三权外还有考选权和纠察权五权分立的共和政治”。其中考试权居于一个重要而特殊的位置。说其重要,是因为它与其他各权不分高低,平起平坐;说其特殊,是因为它从其他各权中分离出来,真正取得了独立的地位。

——摘编自陶继波、马卉《民国时期文官制度发展概述——兼论其对知识分子的影响》

材料二 1929年8月1日公布的《考试法》中取消女子不得参加考试的规定,将北京民国政府时期应考资格中的“民国男子”改为“中华民国国民”。这一规定,一直延续执行至抗日战争时期和解放战争时期。1938年10月28日,国民政府公布《非常时期特种考试暂行条例》,这是在抗日战争时期改革文官考试的“基本立法原则”。长期担任南京国民政府考试院秘书长的陈大齐曾对国民政府的人才标准和考试科目设置作了详细说明:抗战后,情势变迁,每次举行考试,都有迅速结束的必要,遂简化二试为一试,共同科目与特殊科目合并在一次考试内考毕,不分先后。共同科目与特殊科目的并重,论者谓为兼采英、美两国考试制度之长,亦足为考试制度上的一个优点。据亲历文官考试的汪掁国回忆:“文官考试从其考试科目之内容来看,封建科举的气息少,很大程度上有似欧美、日本的文官考试,所考的多系专业知识、专门技能,与科举时代所取类皆文艺辞章之末,有所不同。这种文官考试,更多的是注重实务、注重才能。”

——摘编自房列曙《抗战时期中国文官考试制度的改革、创新与发展》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括孙中山关于民国文官考试制度设想的特点并分析其原因。

(2)根据材料二,简析抗战时期文官考试制度的进步性。

3 . 阅读材料,完成下列要求。

材料一 党史三对

| 甲申对 | 1944年3月,郭沫若撰写的阐释明朝和大顺政权灭亡教训的文章《甲申三百年祭》发表。毛泽东看后表示赞赏,告诫全党同志要引为鉴戒,不要重犯胜利时骄傲的错误。同年11月,毛泽东致信郭沫若,“你的《甲申三百年祭》,我们把它当作整风文件看待”,“你看到了什么错误缺点,希望随时示知。” |

| 窑洞对 | 1945年7月,黄炎培来到延安有感而发,希望中国共产党找出一条新路,跳出历史周期率的支配。毛泽东说:“我们已找到新路,我们能跳出这周期率。这条新路,就是民主。只有让人民来监督政府,政府才不敢松懈。只有人人起来负责,才不会人亡政息。” |

| 赶考对 | 1949年3月,中共中央前往北平时,毛泽东说:“今天是进京的日子,进京赶考去。”周恩来道:“我们应当都能考试及格,不要退回来。”毛泽东说:“退回来就失败了。我们决不当李自成,我们都希望考个好成绩。” |

——摘编自《遍数风流还看今朝(百年大党面对面12)》

材料二 百年党史,如何建设好我们的党,是命根子。毛泽东一生都心系党的建设这个命根子。从抗战时期到解放战争时期,他关于党的命运的三次“对谈”,集中地说明了这一点。

——摘编自石仲泉《毛泽东关于党的命运的三次“对谈”及其时代意义》

材料三 以史为鉴,可以知兴替。功成名就时做到居安思危、保持创业初期那种励精图治的精神状态不容易,执掌政权后做到节俭内敛、敬终如始不容易,承平时期严以治吏、防腐戒奢不容易,重大变革关头顺乎潮流、顺应民心不容易。我们党要始终成为时代先锋、民族脊梁,始终成为马克思主义执政党,自身必须始终过硬。

——据习近平《在学习贯彻党的十九大精神研讨班开班式上的讲话》(2018年1月)

(1)根据材料一并结合所学知识,分析“窑洞对”的背景,并说明新中国成立前后对“窑洞对”的实践。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,概括“党史三对”间的关系。

(3)根据材料并结合所学知识,简析百年大党重温“党史三对”的原因及时代意义。

材料一

| 《三国志·魏纪》 | 《后汉书·献帝纪》 |

| 天子以公领冀州牧。 | 曹操自领冀州牧。 |

| 汉罢三公官,置丞相,以公为丞相。 | 曹操自为丞相。 |

| 天子使郗虑策命公为魏公,加九锡。 | 曹操自立为魏公,加九锡。 |

| 汉皇后伏氏,坐与父(伏)完书云“帝以董承被诛,怨恨公。”后废黜死,兄弟皆伏法。 | 曹操杀皇后伏氏,灭其族及其二子。 |

| 汉帝以众望在魏,乃召群公卿士,使张音奉玺绶禅位。 | 魏王丕称天子,奉帝为山阳公。 |

材料二 北宋历史学家司马光为便利纪年,认为在乱世存在多个政权并立时要选择其中某个政权作为正统,如在三国时期以曹魏为正,南北朝选择宋齐梁陈纪年,五代十国则选择后梁、后唐、后晋、后汉、后周年号为标准。北宋和辽、夏并立,因宋受后周禅让,所以在这一时期将宋作为正统。他认为这一举措“非尊此而卑彼,有正闰之辨也”。

——据(北宋)司马光《资治通鉴》

材料三 三国当以蜀汉为正,而温公(司马光)乃云某年某月“诸葛亮入寇”,是冠履倒置,何以示训?缘此遂欲起意成书。

——(南宋)朱熹《资治通鉴纲目》

(1)根据材料一,比较《三国志》和《后汉书》对相关史事叙述的差异。

(2)根据材料二、三,分别概括司马光和朱熹关于三国时期“正统”的观点,并结合所学知识说明其观点产生的原因。

材料一 德川幕府于1811年成立了“荷兰书籍和解御用”译书机构,1862年更名为“洋书调所”兼具外语教育培训的职能。日本人把在经济结构,政治思想,以至于生活方式等方面向英国学习看作是一种需要甚至是潮流。即使是在明治维新运动之后,西方世界对日本的社会变革和转型仍然有着较大的影响。在中国,1862年京师同文馆成立,培养“译员”、“通事”,翻译印刷西方科技、历史、法律等方面的书籍。除同文馆以外,影响最大的翻译印刷机构还有江南制造局翻译馆。“中国在西学运动的过程中,逐步从重视代表西方物质文化的设施与技术,转向重视代表精神文化的思想与学术”对中国而言,19世纪末的日本成了一个成功的范例。

——摘编自卿崧《中日近代文献翻译活动比较》

材料二 新中国对外翻译出版事业是我党国际传播战略的重要组成部分。1980—2009年间,中国文化外译图书总品种达9763种,出现了以“熊猫丛书”、“大中华文库”、“中国文化与文明”系列丛书等为代表的系统对外译介中华文化的精品工程。党的十八大以来,以《习近平谈治国理政》为代表的习近平新时代中国特色社会主义思想系列丛书已出版33个语种,发行覆盖全球170多个国家和地区,成为改革开放以来中国翻译出版语种最多、发行量最大、发行覆盖最广的领袖著作。

——摘编自《党领导下的新中国对外翻译出版事业发展回顾——以中国外文局为例》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析19世纪中叶到20世纪初期,中日文献翻译活动的相同点。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括改革开放以来我国对外翻译出版事业发展的主要特点和意义。

材料一中国历史上的环境变迁,始于秦汉。从北宋中期开始,中国环境质量整体渐劣;从全国宏观方面而言,环境最先受到严重破坏的是黄河中下游地区;宋代以后特别是明清以来,南方生态环境遭受空前的破坏,环境变化的原因主要为人口快速增长下土地资源的不当利用。为满足剧增人口的生存之需,人们不知疲倦地向自然索取,无限地垦殖耕地,毁坏植被。中国环境的变迁,除自然因素外,根本原因在于“人为”。

——摘编自陈业新《中国历史时期的环境变迁及其原因初探》

材料二

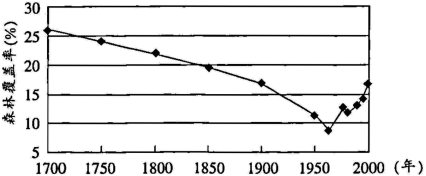

近300年来中国森林覆盖率变化趋势

——摘编自何凡能等《近300年来中国森林的变迁》

材料三新中国成立之时,全国森林覆盖率仅为8.6%。1949年10月,林垦部(后改为林业部)成立,负责全国林业经营和林政工作,积极组织、动员社会各界力量参与林业工作。1950年,在首届全国林业工作会议上,提出了“普遍护林,重点造林,合理采伐与利用”的基本方针。1956年,中共中央发出“绿化祖国”的伟大号召。“大跃进”运动结束后,发展科学技术,开展木材综合利用、提高木材利用效率成为工作重点。这一时期颁布了一系列法规,禁止烧山及滥伐、滥垦,开展大规模造林,“造林后林权归造林者所有”。至1966年,全国已经成长起来的新造幼林超2亿亩。

——摘编自任铃《1949~1966年我国林业建设的实践探索》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析古代中国环境变迁的特征。

(2)根据材料二、三并结合所学知识,说明近300年来中国森林覆盖率的阶段性变化及其成因。

(3)根据材料三并结合所学知识,概括新中国林业建设的历史意义。

材料一 万历时期的一条鞭法,正式确立白银的法定货币地位。白银货币化约束了当权者滥发货币的权利,切断了明王朝通向恶性通货膨胀之路,推动了生产和贸易增长。白银是民间自由贸易的象征与产物,推动民间海外贸易的自由发展,开创了自由思索与行事的开放氛围,明代的社会政治生活也由前期的严峻冷酷到中后期的自由奔放,对于明代社会的多元化进程起着十分重要的作用。

——摘编自陈昆《明代白银货币化的社会影响》等

材料二 1934年6月,美国颁布“白银法案”,在国际市场大肆收购白银、导致中国白银大量外流。为寻求创造一种适应中国国情的、新型的信用货币,南京国民政府经多方探讨,于1935年11月推行币制改革,发行法币,完成了从“金属单元货币”到“信用货币”的转变。对此,马寅初曾批评说,法币制度的设计注重在对外的稳定,而法币对内价值的稳定未得到足够的重视。此后,国民政府的权威与法币的价值紧密地拥绑在一起,由于国家政权与社会经济的基础并不稳固,新币制难逃多外的命运。

——摘编自贾钦涵《“纸币兑现”之争与1935年法币改革决策》

材料三 2009年,人民币开启国际化进程,这被认为是21世纪维欧元诞生之后最重要的国际货币事件、2017年上半年,欧洲央行共增加等值5亿欧元的人民币外汇储备,新加坡、俄罗斯等60多个国家和地区将人民币纳入外汇储备。随着人民币汇率形成机制不断完善,跨境人民币业务政策框架不断优化,配合“一带一路”倡议,人民币使用也稳步扩大,成为全球第六大支付货币。

——摘编自张晓莉、李倩云《人民币国际地位、汇率波动与境外中国金融资产持有量——基于PVAR的实证研究》等

(1)根据材料一并结合所学知识,概括明朝白银货币化的历史影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括南京国民政府法币改革的特点,并分析其失败的原因。

(3)根据材料三并结合所学知识,分析人民币国际地位不断提升的原因。