材料一 司马迁的经济思想独特而朴实。司马迁认为“富者,人之情性,所不学而俱欲者也”。并指出,《周书》说“农不出则乏其食,工不出则乏其事,商不出则三宝绝,虞不出则财匮少……此四者,民所衣食之原也”。他还认识到物质与人们的道德素质和社会稳定的关系:“仓廪实而知礼节,衣食足而知荣辱”“礼生于有而废于无”。在《货殖列传》中,他对市场经济规律进行了陈述,认为“贵上极则反贱,贱下极则反贵”,地区之间的商品需要流通,国家对经济活动应该“善者因之,其次利道之,其次教诲之,其次整齐之,最下者与之争”。关于致富,他认为靠奸巧和违法是不可行的,并提出因地制宜、扬长避短等致富道路。

——摘编自齐爽《浅析司马迁货殖列传中的经济思想》

材料二 亚当·斯密从“经济人”的“利己心”出发,把“经济人”的“利己心”看作一切经济活动的本源。他认为满足人的利己心的最好途径就是实行经济自由,这一原则不仅适用于国内,也适用于国际。斯密认为每一种商品都有一个“自然价格”和“市场价格”,市场通过平衡供求使市场价格与自然价格趋于一致。关于经济增长,斯密认为,增加国民财富的两个办法是分工和资本积累。

——摘编自高华云《亚当·斯密经济思想的革命性》

(1)根据材料并结合所学知识,概括司马迁与亚当·斯密经济思想的共同之处。

(2)根据材料并结合所学知识,分别说明司马迁与亚当·斯密经济思想产生的历史背景。

材料一 宋朝设官之制,名号品秩,一切袭用唐旧。然三师三公不常置,宰相不专用三省长官,中书、门下并列于外,又别置中书于禁中,是谓“政事堂”,与枢密院对掌大政。天下财赋,内庭、诸中外笼库,悉隶三司。中书省但掌册文、覆奏、考帐……

材料二 “中书不知与兵,增兵多少不知也;枢密院要兵则添,财用有无不知也;管军将帅少兵则请增,不计较今日兵籍倍多,何故用之不足也;三司但知支办衣粮,日日增添,不敢论列,谓兵非职事也。”四者各为之谋,以至于此。若通而为一,则可以计较兵积多少,财用有无,不至于冗。

——摘自《蔡忠惠公文集》

材料三 真宗咸平四年,有司言减天下冗吏十九万五千余人.所减者如此,未减者可知也。

——引自赵翼《廿二史札记》

材料四 宋太宗一朝,文臣成为政事堂和枢密长官的主要人选,先后任命的宰相9人,全部为文官,其中有科举出身的6人。有正副枢密使35人,其中文官21人。两宋共有枢密使、副枢密使724人,其中文官659人,约占91%。

——摘编自《中国封建王朝兴亡史.两宋卷》

(1)材料一中宋朝官制有何特点?其目的何在?

(2)从材料二、三可看出宋朝这种官制导致什么弊端?

(3)材料四说明了什么问题?产生了什么影响?

材料一 《蜀志》所说,秦灭六国,“徙其豪侠于蜀,资我丰土”,以致“家有盐铜之利,户专山川之材,居给人足,以富相尚”。秦政权奉行法治,以实行严刑峻法而见称于史。少数民族伤了人,按情节轻重论处,杀人犯了死罪,可以用货、钱赎免。《巴志》记载,“复夷人顷田不租,十妻不算”。其意为一户可免交一顷田的租税,虽有十个妻子也不纳口算。

——摘编自《从〈华阳国志〉看秦对西南少数民族地区的治理》

材料二 岭北行省和辽阳行省主要防范诸蒙古部落的叛乱,派驻许多蒙古骑兵团在河南江北行省、云南行省、四川行省来进行军事控制,而东南是天下财赋重地,行省设置为了搜刮财富进统治者囊中。秦汉唐宋以来,中国政区都以“山川形便”为惯例划分,常以大江、大河作为政区的边界,元朝则以犬牙交错的形式划分行省疆域。元朝以五事“户口增、田野辟、词讼简、盗贼息、赋税平”作为对地方官的考核标准。

——摘编自《元朝行省制度及其渊源略论》

材料三 布达拉宫由吐蕃时的藏王宫殿演化成后世达赖喇嘛驻憩的宫院,不仅继承了吐蕃的建筑传统,而且吸收了佛殿的建筑艺术……一座建筑的艺术感染力,离不开它所处的环境和组群关系。宫殿寺庙建筑和周围的环境和谐统一,取法自然,依山舒展,建筑上下错落,前后参差,形成丰富的空间层次……艺术上的对比,随处可见,白宫、红宫和金殿、金塔的质感对比,华贵与朴实,细腻与粗拙,人工与自然的对比,强化了布达拉宫的崇高,也给人们带来艺术上的愉悦。

——《布达拉宫的建筑艺术》

(1)根据材料一并结合所学知识,概述秦朝为了加强对西南地区的控制采取了哪些政策措施?

(2)阅读材料二,指出元朝行省制有哪些特点?

(3)根据材料三并结合所学知识,概述唐太宗、康熙帝在加强藏族地区民族团结方面的实践。

材料一 盛唐年间,出于巩固新拓领土和加强边疆守备的战略需要,在边地设十节度使,领边防节镇。后内地刺史加受节度使衔。安史之乱后失于外重,尾大不掉,终于酿成藩镇割据。宋代统治者十分重视唐代藩镇割据的历史经验,厉行中央集权,走向剥夺地方,强干弱枝的极端,限制和破坏地方的经济文化建设。宋代是外患最多的时期之一,而北宋统治者抵抗无力,至于南渡偏安,其中地方无实力,易于虚弱瓦解是其重要原因之一。

——摘编自林英男《唐宋时代地方行政体制和强干弱枝传统的形成》

材料二 大部分行省的辖区包括今天的二到三个省,远远超过以前王朝的一级地方行政区。这种情况适应了元朝疆域辽阔的特点,避免了中央与地方空档过大状况的出现,做到上下结合、浑然一体。行省于地方事务,凡军、政、财权无所不统,与宋朝分割地方权力的制度明显有异。这种情况很大程度上渊源于元朝特殊的民族征服背景。中央只有加重行省权力,才能够及时并有效地镇压反抗行动,同时也能对分封在边疆地区的诸王贵族进行节制。行省官员中仅有主要长官能掌握军权,而这类职务通常不授予汉人,因此地方权重之弊可以通过民族防范、民族控制得到部分弥补。

——张岂之《中国历史元明清卷》

(1)据材料一,比较唐朝中后期与宋朝在处理中央与地方关系上的不同,并指出各自产生的后果。

(2)据材料二,概括指出元代行省的特点。结合所学知识简析行省制度形成的积极影响。

(3)综合上述材料,指出中国古代处理中央与地方关系应采取的策略是什么?

材料一 结束诸侯割据局面,完成封建国家的统一事业,是春秋战国以来历史发展的必然趋势。由于生产力的提高,社会经济的发展,各地区的经济联系已有一定程度的加强。封建割据以及由此引起的纷争混战,给农民带来了难以忍受的痛苦和负担。封建割据,关卡林立,这些限制了工商业的进一步发展。地主阶级为了保证对农民的剥削压迫,希望建立一个统一的强有力的中央集权的封建国家。由秦国来完成统一,不是偶然的。从公元前361年秦孝公即位,到秦王政公元前238年亲自执政,共历六代123年,关东六国一个一个衰败下去,唯独秦国越战越强。在此期间,秦消灭了六国共150多万军队,领土从今关中地区扩展到陕南、陕北、甘肃、宁夏、四川、山西、河南、湖北、湖南等地区,因而秦国最有条件来完成统一的事业。

——摘编自朱绍侯等主编《中国古代史》(上册)

材料二 秦始皇在统一中国的当年,即宣布废除西周创立并实行了八百余年的封建领主制政治体制,推行新的适合于封建地主阶级的中央集权制度。这套制度是地主阶级用来统治广大劳动人民的,但它也是我国古代政治制度的一个新的发展。在当时以及此后相当长.的一段时间中,这一制度对巩固我们祖国的统一,对促进社会经济、文化的发展,起过一定的作用。在此后两千多年的封建社会中,各朝基本上沿用了这一制度。

——摘编自张传玺主编《简明中国古代史》(第二版)

回答下列问题

(1)根据材料一并结合所学知识,概括秦国完成统一大业的历史原因。

(2)根据材料二结合所学知识,列举秦始皇创行的专制主义中央集权制度的主要组成部分。

材料 冼夫人是梁、陈、隋时期岭南俚族首领,其参与平定侯景、欧阳纥、王仲宣等叛乱。冼夫人率部归顺隋朝后,请命设置崖州,使海南在遥领500多年后重新归属中央朝廷。《隋书》记载,冼夫人在父母家时,就常劝亲族为善。隋仁寿元年,番州总管赵贪虐百姓,引起俚僚人民反叛逃亡。冼夫人上书控告赵讷,并提出安抚百姓之策,情文帝采纳了她的意见,惩处了赵讷,并委派冼夫人招抚叛亡的各族百姓,叛亡的各族百姓都重新归附朝廷,岭南重获安定。粤西罗州刺史冯融听说冼夫人很有见识和才华,于是为儿子高凉太守冯宝提亲。冼夫人作为俚人首领,排除了两家之间民族不同、文化各异、政治经济相殊的障碍,同意嫁给冯宝,对于其后的汉俚通婚,民族融合影响深远。南朝时期俚人社会“法”的概念十分淡薄,争强斗胜、恃强凌弱是常有之事。冼夫人明确要求但人“使从民礼”,不得违犯。她还与冯宝一起断案,俚族首领犯法,也决不姑息,岭南社会秩序日渐和谐。冼夫人先后被多位君王敕封,被尊称为岭南“圣母”。《隋书》评价说:“至于明识远图,贞心峻节,志不可夺,唯义所在,考之图史,亦何世而无哉!”

——摘编自李润等《冼夫人信仰的精神内涵及价值功能》

(1)根据材料并结合所学知识,概括冼夫人受到后人尊崇的原因。

(2)根据材料并结合所学知识,简要评价冼夫人的历史功绩。

材料一 西周宗族制度,到东周时期发生了比较剧烈的破坏。东周大小宗族间展开了长期的兼并战争,许多国家和采邑灭亡了,原来的经济基础变化了。在战争中某些统治者继承西周敬天保民思想,对祀与戎有了新的认识。东周在西周的文化基础上表现出伟大的创造性,产生了卓越的政治家、军事家、思想家。郑国子产创法家,齐国孙武创兵家,鲁国孔丘创儒家,宋大夫墨翟创墨家,诸子百家的多家学派在东周后半期都创始了。

——摘编自范文澜《中国通史》

——摘编自范文澜《中国通史》

材料一 臣愚以为诸不在六艺之科孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。邪僻之说灭息,然后统纪可一而法度可明,民知所从矣” ……夫仁谊(义)礼知(智)信五常之道,王者所当修饬也;五者修饬,故受天之佑,而享鬼神之灵,德施于方外,延及群生也。

——《汉书·董仲舒传》

请回答:

(1)根据材料一并结合所学知识,概括“百家争鸣”局面形成的历史背景,并简述其影响。

(2)根据材料二,概括董仲舒的思想主张,董仲舒的思想被汉武帝采纳后,对儒学的发展有什么深远影响?

材料一 宋初,宋太祖在反思了前朝的教训后,做出了“与士大夫共治天下”的规定,并将其上升为国策。宋代士大夫们表现出比以往更多的历史责任感,敢于通过多种手段限制皇权。宋真宗曾遣使持手诏来见宰相李沆,欲封刘氏为贵妃。李沆让使者传话:“但道臣沆以为不可!”此事遂罢。元丰年间,吕公著上书宋神宗告诫道:“人君一言一动,史官必书。若身有失德,载之史册,将为万代讥!”士大夫们还严格控制太子或年幼皇帝的学习方向和接触范围。此外,在士大夫的解释与强调下,风雨雷电等自然变化常常迫使皇帝避正殿,减常膳,大赦天下。……宋代士大夫政治中毫无疑问地贯彻着忠君思想,要求皇帝尊重并更多的听从士大夫,从而保持江山社稷的长治久安。

——摘编自程民生《论宋代士大夫政治对皇权的限制》

材料二 1689年,英国议会通过《权利法案》,规定以后国王未经议会同意不能停止任何法律效力未经议会同意不能征收赋税等。但在很长一段时间里,国王仍然是英国政治生活的第一位参与者。1701年,议会通过《王位继承法,进一步强化了对王权的限制。1714年,乔治一世上台后,责任内阁制逐步形成,行政权力慢慢地由国王转到内阁手中。光荣革命后,国王曾通过册封贵族和上院中的支持者以控制上院的立法活动。后来,随着一系列的议会改革和选举改革,立法权逐渐转移到了资产阶级控制的平民院手中。这样,国王逐渐从一个有较大权力的君主,变成了虚位元首,统而不治。

——摘编自阎照祥《英国政治制度史》

(1)根据材料一,概括宋代士大夫限制皇权的表现,并结合所学知识分析其原因。(2)根据材料一、二,概括宋代限制皇权与近代英国限制王权在手段及结果方面的不同之处。

材料一 汉初制度大多不切实际,要求制度变革的呼声甚高,却无法得以实施。直到汉武帝时期,才大刀阔斧地推行了制度变革。这是一个事功显赫的时代,也是一个垂范立制的时代。在协调地方与中央的关系、解决皇权与相权矛盾、强化对官僚队伍的管理、确立新的经济政策等重大领域,汉武帝固然采取过某些权宜性的措施,但对制度的变革与创新显然更为重视。

——摘编自孙家洲、王文涛《制度变革与汉武帝盛世的造就》

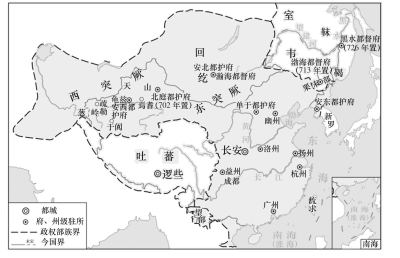

材料二 唐朝前期疆域和边疆各族分布图(669年)

材料三 宋王朝建国的特殊性,使宋太祖为了避免五代以来的教训进行了比较大的官制改革,尤其是制约机制的设计相当完备。设官分职,达到了相互维系、相互牵制的作用,有利于中央对地方的控制,强化了中央集权。

——摘编自王志立《北宋官僚制约机制产生的背景》

材料四 元朝大政委于中书省,今冀、晋、鲁等地由中书省直辖。中书省为全国行政中枢,总领各行省。地方设行中书省,简称“行省”。

——摘编自《史学集刊》

(1)根据材料一和所学知识,指出汉武帝时期“在协调地方与中央的关系”上的表现。

(2)根据材料二和所学知识,指出唐朝边疆管理的措施,并分析其历史作用。

(3)根据材料三和所学知识,指出北宋加强对地方控制的主要措施。

(4)根据材料四和所学知识,分析行省制度的历史影响。

材料一 明朝中后期,原产美洲的玉米、红薯传入中国,提高了粮食产量,使许多原本用以种植粮食作物的耕地改种桑树、棉花等经济作物。在浙江湖州,每亩桑田出售桑叶可获利5两白银,比种植水稻要高出一到两倍。当地部分养蚕人自己不种桑树,依靠购买桑叶养蚕。嘉定县因种植棉花,“不产米,仰食四方”。当时商业很发达,商人拥有雄厚的资本。例如,徽州商人“藏镪(白银)有至百万者”,而资本二三十万两白银的,只能算是中等规模的商人。

材料二 明朝嘉靖、万历年间,民间海外贸易兴起,中国海商的足迹几乎遍布东南亚各国。他们用瓷器、丝织品换取南洋的香料、药材和珠宝。欧洲的葡萄牙人、西班牙人到来后,则用白银换取中国的生丝和瓷器。隆庆元年(1567年),明朝政府开放海禁,在漳州府的月港设督饷馆,私人海上贸易取得某种程度的合法地位。在明朝的海外贸易中,中国始终处于出超地位,葡萄牙人和西班牙人不得不用大量白银来支付贸易逆差。海外白银的流入,增加了国内白银的总量,扩大了白银的流通范围。货币开始以白银为主。

——以上材料摘编自卜宪群《简明中国历史读本》

完成下列要求:

(1)据材料一并结合所学知识,概括明朝中后期商品经济发展的表现。

(2)据材料二并结合所学知识,说明海外白银流入中国的主要背景。

(3)据上述材料和所学知识,简析海外白银流入对中国经济发展的积极作用。