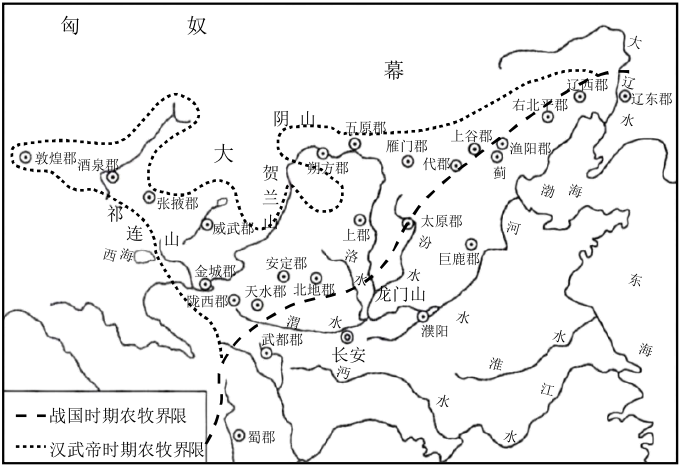

| A.精耕细作的农业得到推广 | B.民族交融趋势加强 |

| C.小冰河期气温大幅度变冷 | D.西汉积极开拓疆域 |

材料一中国古代人口变化情况表

| 朝代 | 南方 | 北方 | ||

| 人口(万户) | 人口(万户) | |||

| 西汉 | 2470.685 | 9985785 | ||

| 唐代 | 3920410 | 43.2% | 5148529 | 56.8% |

| 北宋 | 11224760 | 62.9% | 6624296 | 37.1% |

——摘编自葛剑雄等《中国人口史》

材料二 中国古代有三次大的人口迁徙,第一次是南北朝时期的“永嘉南迁”,第二次是唐朝时的“安史之乱”,第三次是“靖康之变”。这几次南迁都是因为北方战乱不止,在求生的欲望下,北方人民纷纷向南迁徙。 而南迁带给中国历史的影响不只是人口重心的变化,更导致了文化和经济重心的变化。优秀的北方人去到南方,不仅带去了优秀的文化,而且将那块未开化的地方变成了经济的重心,直到今日还处于中国经济的领先地位。

——摘编自刘建军《中国古代政治制度十六讲》

(1)根据材料一,指出中国古代人口变化趋势,并结合所学知识分析其原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,评析材料中关于中国古代南北方人口变化的观点。

| A.国家统一趋势的加强 | B.礼崩乐坏局面 |

| C.儒家思想受诸侯认同 | D.华夏认同增强 |

| A.商人社会地位的提高 | B.社会经济变革的趋势 |

| C.士农工商等级的形成 | D.国家政局动荡的现实 |

材料一 自秦始皇建立君主专制制度后,历代都设置宰相作为皇帝的助手,参与国家大事决退,处理全国政务。《新唐书》记载:“宰相之职,佐天子,总百官,治万事,其任重矣。”

材料二 五代方镇残虐,民受其祸。朕今选儒臣干事者百余,分治大藩,纵皆贪浊,亦未及武臣一人也。

——宋太祖

材料三 是以文臣知州,以朝官知县,以京朝官监临财赋,又置运使,置通判,置县尉,皆所以渐收其权。朝廷以一纸下郡县,如身使臂,如臂使指,叱咤变化,无有留难,而天下之势一矣。

——[宋]吕中

请回答:

(1)根据材料一,概括宰相的主要职责。结合所学知识,回答在君权与相权关系的处理上,汉武帝、唐太宗、宋太祖分别采取了怎样的措施?

(2)根据材料二并结合所学知识,说明宋太祖为解决“五代方镇残虐,民受其祸”的问题采取了哪些措施?产生了怎样的影响?

(3)根据上述材料并结合所学知识,概括中国古代政治制度的演变趋势。

| A.政治权力下移的趋势 | B.敬天法祖观念的浓厚 |

| C.传统社会秩序的崩溃 | D.治国理政思想的转变 |

| 时间 | 货币铸造地点 |

| 春秋时期 | 晋国和东周王畿所在的“三河”之地 |

| 战国中期 | 三河地区原生区域基础上,向东延伸到滨海的故齐境内,向南达江淮间的荆楚,向北更达燕赵长城以南 |

| A.反映了区域经济进一步发展 | B.体现货币走向统一的趋势 |

| C.促进了赋役制度的日益完善 | D.导致地方割据势力的膨胀 |

材料一 唐前期均田制之下,有“人”即有“田”,到唐中后期实行两税法后,规定“户无主客,以见居为簿人无丁中,以贫富为差”。宋初,统治者因势利导采取“不抑兼并”“不立田制”的政策,“有钱则买,无钱则卖”,土地的流转空前加快。与此相适应,编户规则也发生了变化,宋政府根据常产的多少和是否直接承担国家赋税将全部居民划分为主户和客户,客户与地主的契约关系,使其对地主的人身依附关系较之前代有所放松……这样,大量的佃农亦可涌入城市。

——摘编自曹端波∶《唐宋户籍制度的变革与社会转型》

材料二 清初沿用明“一条鞭法”,丁银与田赋独立存在。随着清政权的稳固和社会经济的恢复发展,土地频繁更换主人,加之民族矛盾与阶级矛盾一直非常尖锐,为增加人丁数量、稳定税收收入,康熙规定∶“滋生人丁永不加赋”,至雍正年间“摊丁入亩”,彻底将田赋与丁银合二为一,进一步减轻了封建人身依附关系。

——郝英∶《清初摊丁入亩赋税制度改革研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出唐中后期到两宋时期赋役与户籍制度的变化,并分析这些变化的影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出清初进行赋税制度改革的背景。

(3)根据上述材料,概括中国古代赋役制度发展演变的趋势。

材料一 经过南北朝的分裂,隋唐统治者在寻求新的治国方略中,清醒地认识到儒学对于国家长治久安的重要性,尊崇儒学是统治者经过总结历史经验、深思熟虑后做出的自觉选择。隋朝统治者重视儒家经典的研习。开皇三年(583年),隋文帝接受秋书监牛弘的建议,遣使搜求天下遗存的儒学典籍。但因隋代短促,还未来得及完成儒学统一的任务。至唐代,陆德明的《经典释文》,颜师古的《五经定本》、孔颗达等撰写的《五经正义》代表了经学最高成就。《五经正义》的领行,使儒学结束了南北经义分裂的局面,在版本和经义两方面达到了统一。

——摘编自郭应传《魏晋南北朝隋唐儒学发展及其与佛、道关系》

材料二 隋唐儒学是在汉、魏、两晋、南北朝时期与佛、道二教的相互冲突、纷争过程中被统治者自觉加以复兴的。佛、道与儒学的撞击也使儒学发生着某种新的变化,即儒学不得不吸收释、道的思想因素来建构新的儒学体系。隋末,大儒王通讲学于“河洛之间”,对于弘扬儒学不遗余力,但他并没有否定佛、道二教的作用,并首次明确提出“三教合一”的思想。唐代大儒韩愈积极反佛,但其道统说与佛教的祖统说相类。另一大儒柳宗元公开主张以儒学为主,吸取佛教中有价值的东西。与此同时,儒学与道教也发生着同样的关系,只是儒学与道教之间的冲突要少得多。

——摘编自赵行良《魏晋南北朝隋唐儒学发展辩证》等

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括隋唐时期儒学取得的具体成就,并简析其原因。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析魏晋至隋唐儒学发展的趋势及意义。

材料 中国历代粮食亩产量和农民劳动生产率

| 统计时间 | 粮食亩产量(市斤) | 人均农业收入(市斤) |

| 战国晚期(约公元前240年) | 216 | 914 |

| 西汉末(约公元元年) | 264 | 993 |

| 唐初(约公元700年) | 334 | 1256 |

| 宋初(约公元1000年) | 309 | 1159 |

| 明中叶(约公元1500年) | 454 | 1118 |

| 清中叶(约公元1800年) | 460 | 628 |

——吴慧《中国历代粮食亩产研究》

(1)根据材料,阐述从战国到清中叶人均农业收入发展变化趋势。

(2)根据材料指出,明清时期,我国农业生产相比前代有何变化。结合所学知识,分析造成这一变化的原因。