材料一 西周、春秋时期,社会上层即贵族层、统治者层皆接宗法制组成父家长制集体大家庭。这种大家庭是一个血缘亲属关系复杂、人数众多、组织虎大的宗族集………虽然在宗族组织中,有时又分成若干分支家庭,甚至小家庭,但这些个别家庭在社会与政治、经济活动中均不具有独立性格,而是被埋没在宗族体系之中。

——摘编自张金光《商鞅变法后秦的家庭制度》

材料二 民有二男以上不分异者,倍其赋。…保力本业,耕织致粟帛多者复其身。事末利及息而贫者,举以为收。

——摘自《史记·商君列传》

材料三 孟子主张的家庭成员行为准则是仁、礼、义、慈、孝、敬。“仁”就是要孝敬父母、关心他人;“义”就是要尊敬兄长;“礼”就是要谦让;“慈”是长辈对晚要慈爱;“孝”和“敬”则是晚辈必须履行的对长辈的尊敬和赡养等义务。孟子认为处理好父母兄弟的关系不仅能使家庭和睦,还能影响政治。

——摘编自高智《试论孟子的家庭观》

材料四 秦汉时期,产生于春秋战国的那些家庭历史特质得到了进一步确认、整合和普遍化,成为两千年中持续保持的强国传统。夫妇与未婚子女组成的核心家庭、夫妇同一个已婚子女组成的直系家庭,成为中国历史上主要的家庭形式。

——摘自张国刚《中国家庭史》

完成下列要求

(1)据材料一概括西周、春秋时期家庭的主要特点。据材料二并结合所学知识,归纳商鞅变法的措施。

(2)据材料三概括孟子的家庭观。

(3)据材料四并结合所学知识,指出中国古代家庭传统确立的时代背景。

材料一 华夏国家、民族从春秋战国起就逐渐加快了它的一体化进程。这种一体化进程打破“邦国”、“宗族”壁障,使国家、人民不论在政治制度、个人身份、族类从属上都发生极大变化。

——李禹阶《华夏民族与国家认同意识的演变》

材料二 刘渊在明知自己属于匈奴民族中人的情况下,却仍然以汉高祖刘邦后裔自居,并以汉为国号,这些举措不仅在主观上适应当时政治局势和地理环境,为其顺利地创建政权服务,在客观上也有非常重要的意义。

——摘编自吴洪琳《十六国“汉”、“赵”国号的取舍与内迁民族的认同》

材料三 李唐起自西陲,历事周隋,不唯政制多袭前代之旧,一切文物亦复不闻华夷,兼收并蓄。第七世纪以降之长安,几乎为一国际的都会,各种人民,各种宗教,无不可于长安得之……异族入居长安者多,于是长安胡化盛极一时,此种胡化大率为西域风之好尚:服饰、饮食、宫室、乐舞、绘画,竞事纷泊;其极社会各方面,隐约皆有所化,好之者盖不仅帝王及一二贵戚达官已也。

——向达《唐代长安与西域文明》

材料四

(1)根据材料一并结合所学知识,简述春秋战国时期民族关系出现的重要变化。

(2)阅读材料二并结合所学,分析刘渊以“汉”为国号的重大意义。

(3)阅读材料三并结合所学,从文化艺术方面列举唐朝受少数民族影响的具体表现。

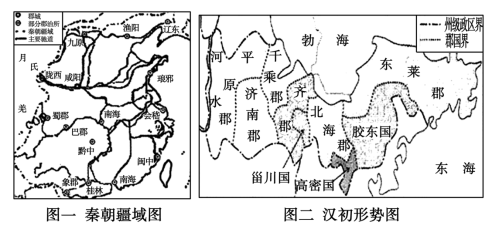

(4)根据材料四并结合所学,概括该时期中央政府处理与北方少数民族关系的主要方式。综合上述材料,用一句话归纳中国古代民族交融的特点。

材料一新法已准备就绪,还没公布,怕老百姓不相信,于是在咸阳市场南门立一根三丈长的大木杆,招募百姓中有能把它搬移到北门的,赏十金。百姓奇怪,没人敢移。又宣布:“能搬移的给五十金。”于是有一个人搬移了木杆,就给了他五十金。

材料二新法规定:立了军功的,按功劳大小升爵受赏;为私利争斗的,按情节轻重处以刑罚。努力务农,精耕勤织,因而获得粮食、布帛丰产的,免除本人的徭役或赋税。国君亲属宗族不是立有战功,经过评定,不得列入谱牒。

材料三新法实行了一年,秦人到国都投诉新法不便利的数以千计。正在这时,太子也触犯了新法。商鞅说:“新法行不通,是由于上面的人先犯法。”将依法惩办太子。太子是国君的继承人,不能施刑,就处罚了太傅公子虔,太师公孙贾被处以墨刑。第二天,秦人都守法了。

——以上均摘编自《史记·商君列传》

(1)根据材料一,分析指出商鞅这一做法的目的。

(2)根据材料二,归纳“新法”的内容。

(3)根据材料三,概括商鞅变法的特点。

(4)综合以上材料并结合所学知识,简要分析商鞅变法的意义。

材料一 战国时期,伦理思想领域中的争鸣,是围绕着孔子提出的“仁”“礼”展开的,有的发展了孔子的学说,有的则在批判“仁”“礼”的基础上另立新说。荀子作为新兴地主阶级的思想家,对以前或同时代的各个学派的思想,进行了综合和批判;同时他也受到这些学派不同程度的影响,吸取并发展了他认为合理的成分。其学说是在批判地总结战国时“百家争鸣”成果的基础上创立的。

——摘编自沈善洪、王风贤《中国伦理思想史》(上册

材料二 明末清初黄宗羲的政治哲学论著《明夷待访录》或鲜明或朦胧地昭示的路向是,从农本型自然经济迈向工商发达的商品经济,政治上从“君治”通往“民治”。黄宗羲著此书之际,西方近代政治经济学说尚未传播到中国,黄氏拥有的学术资源基本上是中国本土的一一因袭并变通先秦以降的民本思想,扬弃两汉魏晋隋唐宋元带有道家色彩的无君论、非君论,直承中明以来党社议政之风及市民文化的精髓,综合创作于《明夷待访录》之中。

——摘编自冯天瑜《明清之际中国文化的近代性转向一以明清学术四杰为例>

(1)根据材料一并结合所学知识,指出荀子对孔子学说的发展。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括黄宗羲思想的特征。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,归纳荀子与黄宗羲思想的相似之处。

材料一 在古希腊社会,…这个时期有科学研究活动,而且取得了辉煌的成就,但是这些科学研究活动及其发现是没有固定的社会角色即专职的科学家的情况下进行和取得的,从事科学研究活动的人是由当时的“哲学家”和“技术人员”包括医生兼职的。例如,……亚里士多德虽然是古典物理学和生物学的创始人,但是他公开的社会身份是哲学家,研究科学是兼职的。

——王顺义《西方科技十二讲》

材料二 政体政府以一人为统治者,凡能照顾全邦人民利益的,通常就称为“王制”君主政体,凡是政体以少数人,虽不止一人而又不是多数人,为统治者,则称“贵族贤能政体”。……以群众为统治者而能够照顾到全邦人民公益的,人们称它为“共和政体”。…借主政体以一人为治,凡所设施也以他个人的利益为依托;寡头少数政体以富户的利益为依托:平民政体则以穷人的利益为依托。三者都不考虑城邦全体公民的利益。

——亚里士多德《政治学》

(1)根据材料一并结合所学知识,归纳亚里士多德对世界思想文化的主要贡献。并简要分析古希腊科学研究能取得辉煌成就的原因。

(2)根据材料二,说明亚里士多德对“政体”分类执行的标准,结合所学知识概述孔子和亚里士多德所处时代政治环境的不同

(3)根据上述材料并结合所学,分别用一句话概括孔子、亚里士多德在学术史上的地位。

材料一 据《史记》记载,公元前478年(孔子死后第二年),鲁哀公下令在曲阜阙里孔子旧宅立庙,即今天的孔庙。孔子生前所住的三间房屋改成寿堂,孔子生前所使用的衣、冠、车、琴、书册等保存起来,并且按岁时祭祀。这是诸侯祭孔的开始。

材料二 据《汉书》《后汉书》的记载,汉代的主要祭孔活动有:

公元前195年,汉高祖亲自到曲阜以“太牢”祭祀孔子。

汉元帝在位时,征召孔子第十三代孙孔霸为帝师,封关内侯,号褒成君,赐食邑八百户,以税收按时祭祀孔子。

公元29年,光武帝派遣大司空宋宏作为特使到曲阜祭祀孔子。

公元59年,汉明帝于太学及全国郡县学祭祀周公、孔子。

材料三 据新华网报道,2019年是孔子2570岁诞辰,联合国教科文组织、国际儒学联合会、中华民族文化促进会、华夏文化纽带工程组委会.山东省人民政府等共同主办了“2019年全球联合祭孔”活动。

曲阜是祭孔的主会场。9月28日8时10分,万仞宫墙城门徐徐打开,浩浩荡荡的祭孔队伍沿孔庙中轴线,徐徐前行,来到大成殿前参加公祭及传统祭祀活动。

世界各地的30余家孔庙、文庙和孔子纪念地一起参与祭孔活动,CCTV以特别节目的形式,用3个小时的宏大篇幅向全球直播。

(1)从材料一中可获得许多历史信息。按要求填写下表(每一领域填入一项即可)。

| 领域 | 信息 |

| 政治现象 | |

| 经济现象 | |

| 文化现象 |

(2)根据材料二,归纳汉代历次祭孔活动规律。依据所学知识,概括说明为何如此祭孔。

(3)与材料二相比,材料三的祭孔活动有哪些继承和不同之处?。

材料一 文武之政,布在方策。其人存,则其政举;其人亡,则其政息。

——《札记·中庸》

材料二 “道之以政,齐之以刑,民免而无耻:道之以德,齐之以礼,有耻且格。”

——《论语·为政》

材料三 “圣人之治化也,必刑政相参焉。太上以德教民,而以礼齐之,其次以政焉。导民以刑,禁之刑,不刑也。化之弗变,导之弗从,伤义以败俗,于是乎用刑矣。”

——《孔子论语一刑政》

(1)归纳材料一、二、三中儒家的治国思想。

材料四 前代国柞(国柞指国运)所以长久者,莫不封建诸侯,以为磐石之固。秦并六国,罢侯置守,二世而亡;……封建之法,实可遵行。

——《唐会要·封建杂录上》

(2)指出材料四主张施行哪种政治制度,并概括其理由。

材料五

(3)根据材料五,指出秦朝、汉初分别采取什么制度管理地方?汉初实行的这一制度产生了什么影响?

材料一 他(孔子)以“仁”做为礼乐精神的内核,“对中国文化而言,是承先启后的一大开创。”……礼乐的推行对个体而言,是为了道德的完善,成为仁德之人;对群体而言,是为了“爱人”,和谐人与人之间的关系。

——赵玉敏《以“仁”释礼,援“仁”入乐》

材料二 孔子极力倡导仁人君子之道。从理想人格的意义讲,孔子所谓的仁人君子不仅应关切个人自我道德品格修养,具备忠信、孝悌、克己、礼让、好学、知勇、仁恕等诸美德,而且更应怀抱经世济民的情怀,“老者安之,朋友信之,少者怀之”,“修己以安人”,“修已以安百姓”。

——林存光《孔子新论》

材料三 理学是中国古代最为精致、最为完备的理论体系,其影响至深至巨。理学家将天理和人欲对立起来,进而以天理遏制人欲,约束带有自我色彩、个人色彩的情感欲求。……应该看到,理学强调通过道德自觉达到理想人格的建树,也强化了中华民族注重气节和德操,注重责任与历史使命的文化性格。

——张岱年、方克立《中国文化概论》

(1)据材料一,指出孔子是如何丰富“礼”内涵的? 归纳“礼”的价值追求。

(2)根据材料二,概括孔子心目中的“仁人君子”应具备的品德?结合所学知识,简述孔子的政治抱负。

(3)宋明理学家是如何深化传统儒学,使之成为“最为精致、最为完备的理论体系”的?依据材料三说明宋明理学“影响至深至巨”的表现。

材料一 在轴心时代里,各个文明都出现了伟大的精神导师,古希腊有苏格拉底……中国有孔子……他们提出的思想原则塑造了不同的文化传统,也一直影响着人类的生活。而且更重要的是,虽然中国、印度、中东和希腊之间有千山万水的阻隔,但它们在轴心时代的文化却有许多相通的地方。

——德国雅斯贝尔斯《历史的起源与目标》

材料二 古希腊人文主义更体现出一种“重人”的思想,这种“重人”,不同于儒家人文主义所体现的那种日常伦理的实用理性,而是人作为一种宇宙存在物,能对宇宙之物进行一个理性的思考……作为人文主义起点的儒家和希腊人文主义,德性是其共有的特征,然而细究其内在的关系可以发现它们有不同之处,儒家德性在于在日常生活中显现,并且要超越日常生活而达到“天人合一”的境界。……希腊人文主义则是单一的个体进行理性的思考,认为人可以通过知识的教化而与自然区别开来。

——刘汉芸《“轴心时代”的儒家和希腊人文主义》

材料三 从1500年到1800年,欧洲优异的精神成就——以米开朗琪罗、拉斐尔、达·芬奇、莎士比亚、伦勃朗、歌德、斯宾诺莎、康德、巴哈、莫扎特等为代表——使科学技术相形见绌,与2500年前的轴心期平分秋色。在这较晚的世纪里,我们是否将看到又一个轴心期?

——雅斯贝尔斯《历史的起源与目标》

(1)据材料一并结合所学知识,概括苏格拉底和孔子在思想原则方面“相通的地方”。

(2)据材料二并结合所学知识,指出中国人文主义和古希腊人文主义的不同点。

(3)据材料三并结合所学知识,归纳这时期欧洲取得“优异的精神成就”的原因。

材料一 “克己复(合)礼(规范)为仁。非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。”“为政以德,譬如北辰,居其所而众星共(拱)之。子为政,焉用杀?子欲善,而民善矣。”

——《论语》

材料二 汉武帝几乎和秦始皇一样信奉法家思想,不过据说在其统治时期他实行了“罢黜百家,独尊儒术”的政策。其实儒家思想取得胜利是一个缓慢的过程……与其说儒家思想征服了汉代学者,不如讲是汉代学者改造了儒家思想。

——费正清《中国传统与变革》

材料三 朱熹生活的南宋时代,整个社会统治阶级鲜廉寡耻,生活奢侈无度。在这种时代背景下,朱熹提出“存天理,灭人欲”之说。天理是公道和良知。……朱熹区分了“欲”和“人欲”。欲是正常的,饥而欲食,渴而欲饮,这是正常的欲。朱熹要灭的是“人欲”,又叫“物欲”……朱熹认为当时国之大患根在君王心术已受蒙蔽。应该根据《大学》之教,以正心诚意作为治国平天下的根本。针对当时朝野上下普遍信奉佛教禅宗思想,他提出了“格物致知”之旨,即要求人要“推究事物的原理,以获得知识”。

材料四 故我之出而仕也,为天下,非为君也;为万民,非为一姓也。

缘夫天下之大,非一人之所能治,而分治之以群工。

夫治天下犹曳(yè,拖拉)大木然,……君与臣,共曳木之人也。

臣之与君,名异而实同耶。

——摘自黄宗羲《明夷待访录》

(1)根据材料一概括孔子的思想观点。

(2)结合材料二和所学知识分析汉武帝时“儒家思想取得胜利”有何积极影响?

(3)根据材料三概括理学思想的进步之处。

(4)根据材料四归纳黄宗羲的思想主张,结合所学知识分析其思想产生的社会原因。