材料一 孟子认为人性本善,人人都会有恻隐之心。统治者只需要顺从自己内心的恻隐之心,就能够“以不忍人之心,行不忍人之政”,使“民有恒产”,过上丰衣足食的生活。孟子还提出“民为贵,社稷次之,君为轻”的主张,认为“君视民如草芥,民视君如寇仇”。

材料二 西汉董仲舒的思想以“君权神授”为核心,认为人间的皇帝就是代天意进行赏罚的权威。人民服从皇帝就是服从天道,否则就是反对上天。他还大力宣扬“三纲”“五常”的伦理规范,宣扬“王道之三纲,可求于天”,“三纲”“五常”也是天的意志,天的安排。

——以上材料均摘编自段练《浅析先秦儒学与汉代儒学的主要不同》

(1)根据材料一、二,分别概括孟子与董仲舒的思想主张。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出战国到汉代儒学地位的变化,并分析变化的原因。

| 思想家 | 思想主张 |

| 孔子 | “仁者爱人”“为政以德”“有教无类” |

| 孟子 | “民为贵,社稷次之,君为轻”“施仁政以民,省刑罚,薄税敛” |

| 荀子 | “君者,舟也,庶人者,水也。水则载舟,水则覆舟”“制天命而用之” |

| A.教育思想 | B.农本思想 | C.民本思想 | D.重农抑商 |

| A.试图复兴周公政治理论 | B.公认周公是儒学开创者 |

| C.肯定周王朝的统治制度 | D.认可周公对儒学的奠基 |

| A.仁政爱民需要礼贤下士 | B.执政要以人为本 |

| C.重视保护人民群众利益 | D.兼爱是治国之本 |

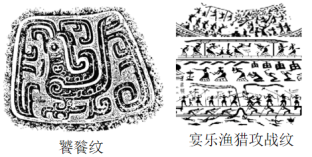

| A.从神性向人性回归的思想转变 |

| B.青铜器功能由祭祀向日用转变 |

| C.中华文明的多元文化特色 |

| D.受无神论思想的深刻影响 |

| A.受到了当时统治阶层的广泛推崇 | B.是民本思想下和谐社会的构想 |

| C.推动了小农经济模式的基本确立 | D.顺应了儒家思想的世俗化趋势 |

材料 春秋战国时代,社会急剧变化,许多问题亟待解决。到战国时期,社会上产生了各种思想流派,如儒、道、墨、法、阴阳、兵、纵横家等,各派各家都广收门徒、著书立说,各自提出对政治、社会乃至宇宙万物的看法,彼此论战辩驳,又相互影响。使思想学术领域出现空前繁荣景象。

——朱绍侯、齐涛等主编《中国古代史》

根据材料,概括战国时期思想文化领域出现的社会现象。并以此为题撰写一篇历史短文。(要求:表述成文,史实准确,逻辑严密)

| A.强调趋时更新 | B.否定等级秩序 |

| C.讽刺不劳而获 | D.阐释农本思想 |

材料一

图一春秋战国时期的生产工具 |  图二废井田开阡陌 |

材料二 西汉刘向在《<战国策>书录》中说:“田氏取齐,六卿分晋,道德大废,上下失序……是以传相仿效,后生师之,遂相吞灭,并大兼小,……晚世益甚,万乘之国七,千乘之国五,敌侔争权,盖为战国。……国异政教,各自制断。上无天子,下无方伯,力功争强,胜者为右。”

唐朝孔颖达在《春秋左传正义·定公十年》中说:“中国有礼仪之大,故称夏;有服章之美,谓之华。”“华夏”连称,本义指衣冠华美又重礼仪。华夏作为文化、政治实体,在春秋战国时被周边民族所认同。各族同源共祖的观念得到发展。

——摘自普通高中教科书《历史(必修)·中外历史纲要(上)》

材料三 民本思想滥觞于殷商至西周。孔子提出了“仁”的学说,主张“为政以德”。孟子集西周以来民本思想的大成,提出了“仁政”学说,主张“民贵君轻”。此外,儒家的思想家们还提出了“众恶之,必察焉;众好之,必察焉”“民事不可缓也”“治国之道,必先富民”等民本思想。

——摘编自游唤民《先秦儒家民本思想论》

(1)分别提取材料一两幅图的信息,并从唯物史观角度指出二者之间的关系。

(2)解读材料二,概括春秋战国时期出现的历史现象,并从政治文明演进的角度指出其发展趋势。

(3)根据材料三,指出春秋战国时期儒家民本思想的关注重点有哪些。

| A.迎合了时势发展需要 | B.体现了外儒内法的统治思想 |

| C.有助于缓和社会矛盾 | D.强化了专制主义中央集权制 |