材料一 统一后,秦朝铺设有以首都咸阳为中心辐射于全国的驰道,并对在道路上行驶的车子两轮间的距离作了统一规定。为了与匈奴作战时能迅速地将军队派往长城,以咸阳为起点修筑了一条直线延伸向北的道路。秦朝还在山区修筑了通往西南夷的五尺道,加强了对云、贵一带的控制。一条道路可以通往帝国最偏僻的地方,就中央而言,任何地方道路的中断,都意味着妨碍了对那里的统治。

——摘编自〔日〕鹤间和幸《秦汉帝国:始皇帝的遗产》

材料二 西域自昔戎胡错居,道路时为闭塞。至汉征匈奴,武帝闻月氏族与匈奴有怨,欲诱之共击匈奴,乃遣张骞使月氏……后霍去病破匈奴右地,金城河西、盐泽之间,不复有匈奴,于是……设四郡,武帝发使抵安息、奄察、黎轩诸国,使者相望于道。

唐初设州府以经营云贵,后扶南诏制吐蕃,又拓建、修缮道路。后南诏渐强,与唐交恶,以滇川黔相邻处之道入川,屡战于唐。为占滇川黔相邻地,南诏乃东向,建东城,修道路。唐为制防之,更视滇川黔相邻地之道路为重。二者乃战不息,皆有减损。

——据马亚辉《边疆经略与交通变迁的互动》等整理

请回答:

(1)根据材料一,指出秦朝在道路交通建设方面的举措,概括其实施的政治意义。

(2)根据材料二,归纳汉唐王朝经略边疆的相同方式。结合所学,简述汉武帝时期“张骞使月氏”的影响。

(3)综合上述材料,概括古代中国道路交通开辟与统一多民族国家巩固之间的关系。

材料一 秦并海内,兼诸侯,南面称帝,以养四海。天下之士斐然乡风。若是者何也?曰:近古之无王者久矣。周室卑微,五霸既殁,令不行于天下,是以诸侯力政,强侵弱,众暴寡,兵革不休,士民罢敝。今秦南面而王天下,是上有天子也。既元元之民冀得安其性命,莫不虚心而仰上。

——引自司马迁《史记》

材料二 秦朝从中央到地方的官僚机构示意图。

秦始皇规定:只有皇帝一人才能称“朕”;皇帝的命令称“制”或“诏”;皇帝所用的玉印称“玺”。他采纳了李斯的建议,废除了所有的分封国家和王国。将广阔的国土划分为36郡,由中央政府直接管辖。一郡之内又分为若干县,建立了一套地方官僚机构。

材料三 (康熙帝)曰:“治天下自有本原,不专恃险阻。……守国之道,惟在修德安民,民心悦服则邦本得,而边境自固,所谓众志成城者是也。”(雍正帝)谕内阁:“中国之一统始于秦氏,塞外之一统始于元氏,而极盛于我朝。自古中外一家,幅员极广,未有如我朝者也。”“康乾盛世”时期,版图在前代王朝的基础上进一步开拓、巩固,对边疆民族地区的统治管理也取得了突出成就,在中国作为统一多民族国家的发展史上具有极为重要的历史地位。

——摘编自《清实录》、张帆《中国古代简史》

(1)根据材料一和所学知识,概括“元元之民”“莫不虚心而仰上”的原因。从统一多民族国家的角度,阐述“秦并海内”和“大一统”政体建立的意义。

(2)根据材料二,写出秦朝的政治制度有哪些?并分析归纳秦朝皇帝制度和中央官制的特征。

(3)阅读材料三,指出康熙帝实现“边境自固”的核心观点。结合所学,从“幅员”角度概括康雍乾时期统治者的突出贡献。

3 . 政治制度是人类社会发展到一定历史阶段的产物,古代中国的政治制度较早走向完备和成熟。根据下列材料回答问题:

材料一 武王追思先圣王,乃褒封神农之后于焦,黄帝之后于祝,帝尧之后于蓟,帝舜之后于陈,大禹之后于杞。于是封功臣谋士,而师尚父为首封:封尚父于营丘曰齐,封弟周公旦于曲阜,曰鲁;封召公于燕;封弟叔鲜于管,弟叔度于蔡。余各以次受封。

——引自《史记·周本纪》

材料二 天子适诸侯,曰巡狩;巡狩者巡所守也。诸侯朝于天子,曰述职;述职者,述所职也。……一不朝则贬其爵,再不朝则削其地,三不朝则六师移之。

——《孟子·告子》

(1)依据材料一说明在周初能够取得“封侯”地位的主要是哪些人?依据材料二并结合所学知识,说明受封的诸侯对周王承担哪些义务?

材料三 古者三公坐而论道,其权重大,其体尊严。汉制丞相用人行政,无所不统……后世恐其专权敌君也,渐收其权归之尚书,渐收而归之中书,而归之侍中,而归之内阁;渐易其名为尚书令,为侍中,为左右仆射,为平章政事同三品,为大学士;渐增其员为二人,为四人,乃至十人;渐建其贰为同平章事,参知政事,为协办大学士。其位日卑,其权日分,于是宰相遂为天子私人。

——《梁启超文选》

(2)依据材料概括中国古代丞相制度出现的变化。

材料四 自秦朝以后,皇帝为了集中权力,不断削弱相权。唐朝曾以中书令、侍中、左右仆射共议国政,行使宰相职权;清朝又以满汉大学士等出任军机大臣,主持全国军政要务。

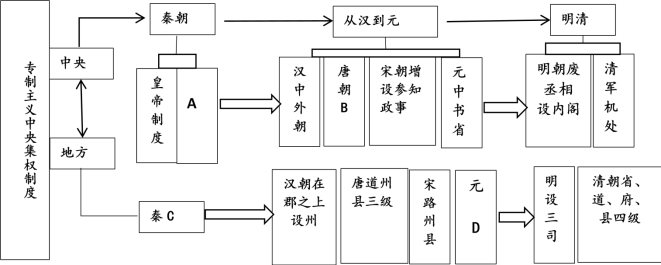

(3)下图反映了汉、唐、明、清四朝中枢的演变过程,按示例完成空格。

(4)从上述材料中归纳出皇帝集权的两种方式及其作用。

材料五 中国古代的中央集权制度,从其产生之日起,其组织机构就具有多民族、大一统的性质,其职能就具有维护、推动、发展和形成多民族、大一统国家的历史任务。如果这一制度被削弱,此国家准出问题。传统农业对水利有着更多的依赖,从大禹治水到清代多次治理黄河,无不集中了大量的人力物力,这是靠一家一户的小农无法实现的……秦凭借从中央到地方较为完善的统治机构,做到了“书同文”。文字统一对形成共同的文化认同和民族认同,对中国的民族融合、国家统一、疆域拓展、历史延续,都起着不可替代的作用。

——摘自《凤凰网》

(5)依据材料五概括中央集权制度对推动中华民族发展的作用。

| A.丞相 | B.御史大夫 | C.太尉 | D.郡守 |

材料一 甲组同学绘制了《专制主义中央集权制度》知识结构图

(1)在材料一表格中字母处填上相应的内容,结束这一制度的重大历史事件是什么?

(2)有人说:辛亥革命成功了,但也有人认为辛亥革命失败了。你持什么观点?你持哪一种观点并说明理由。(你只能选择一种观点作答)

材料二 1912年颁布的《中华民国临时约法》规定:中华民国之主权属于国民全体。中华民国以临时大总统及国务员行使行政权;中华民国之立法权,以参议院行之;司法权由法院独立行使,国务员辅佐临时大总统,负其责任。国务员于临时大总统提出法律案、公布法律及发布命令时,须副署之。

——据人民版《历史·必修一》等整理

(3)根据材料二,归纳《临时约法》的主要内容。并指出其历史意义?

材料 中国政制由“质胜于文”进至“文胜于质”,达臻“文明”一途,实应归功于西周的创制。伸尼夫子称颂西周为“郁都乎文哉”,绝不为过。今日看来西周政治显然有浓厚的贵族色彩,而“共主”名义下的地方分权体制,“部族民主”和联邦“共和”的成分也隐约可辨。此类政制均与秦以后一统的君主“独制”格局泾渭分明。因此古贤多称周秦之间为“天下一大变局”。

集权与分权乃是一切国家权力统治必难避开的两极,相反而相成,犹如广阔光系的两极。向心力与离心力构成一种弹性张力,仅执其一端,必偏执僵硬而丧失生机活力。以此言之,“那县”与“封建”所包含的政治学意义,细究其潜在的权力资源,远远超越我们看到的具体历史,它具有更复杂、更值得研讨的许多内涵,需要我们去体味。

——摘编自王家范《中国历史通论》

(1)据材料并结合所学知识,简要概括周秦之间为“天下一大变局”的具体表现。(2)据材料并结合所学知识,试论分封制与郡县制的利弊。

中国古代中枢机构

材料一

| 时期 | 丞相 | 命运 |

| 秦国 | 吕不韦 | 秦王以“仲父”相称,掌握国家大权 |

| 东汉末年 | 曹操 | 挟天子以令诸侯,掌握国家大权,其子篡夺皇位 |

——摘编自《中国古代史》

材料二 唐朝中枢机构以三省为核心,中书省掌制令决策,门下省掌封驳审议……遇有军国大事,于政事堂召开宰相联席会议,来决定政府一切最高政令。皇帝的一切诏、敕、制书,均需在政事堂会议研究讨论,然后决定是否颁布,而且下颁的诏枚需要宰相副署,并盖上“中书、门下之印”才能生效,否则就是违制,中央和地方各部门就可以不执行。

——摘编自《中国历代官制》

材料三 中书、门下并列于外,又别置中书(门下)于禁中,是谓政事堂,与枢密院对掌大政。天下财赋,内廷诸司,中外管库,悉隶三司。

——摘编自马端临《文献通考》卷四七《官制总序》

材料四

| 时期 | 职位 | 所享有权力范围 |

| 明代中叶后 | 内阁苜辅 | 拥有票拟权,但不是合法的宰相 |

| 清代 | 军机大臣 | 承旨拟写,相当于顾问。秘书班子 |

——摘编自《中国古代史》

(1)根据材料一、指出秦汉中枢机构面临的问题。

(2)根据材料二、概括唐朝协调君权与相权的举措。

(3)根据材料三,概括北宋前期中枢机构的新变化。

(4)综合上述材料,指出中国古代中央集权发展的基本趋势。

材料一 “国人”本指西周春秋时期的列国统治氏族;至战国,随着列国内部的人群凝聚,“国人”内涵转变为一国民众。兼具政治认同和族群认同的“国人”意识,也随之形成。秦并天下后,从政治和文化两方面整合“诸夏”,推动六国故民“秦人化”,力图塑造新“秦人”认同。这一举措取得了一定成绩,但秦法与六国旧俗的冲突,以及秦帝国塑造认同方式的强硬,激起了六国故民的故国之思和反秦情绪,最终造成秦帝国的崩溃和新“秦人”认同的瓦解。

材料二 汉朝作为真正意义上国民身份认同感产生的朝代,其意义在整个历史上无可取代。在此之前即便秦统一六国,但原先六国民众并不认同自己秦人的身份,反而发出“楚虽三户亡秦必楚”的誓言。在各自内心上,齐国以齐人自居,楚国以楚人自居,虽然秦始皇进行了车同轨,书同文的大一统改革,但原先各国民众的内心隔阂却没有同化,正是在这种貌合神离的情况下,秦始皇以个人威权维持了表面的平静。这种局面不仅秦朝没有解决,连汉朝在相当长的一段时间内也没有完全解决,直到汉武帝的出现。汉武帝最大的成就就是在前面皇帝的基础上,彻底解决了北方游牧民族的威胁侵扰问题,致使汉朝民众民族情绪高涨,自我认同得到质的飞跃,从此汉朝国民不再以原先七国属地自称,真正意义上完全以大一统的国名为自我身份认同,凡天下汉朝国土之所在,皆为大汉臣民。

(1)根据材料一并结合所学,概括秦从政治和文化两方面推动六国故民“秦人化”的举措。

(2)根据材料一井结合所学,分析造成秦帝国的崩溃和新“秦人”认同的瓦解的原因。

(3)根据材料二并结合所学,分析“凡天下汉朝国土之所在,皆为大汉臣”

材料一 秦朝在地方建立直属于中央的郡、县两级行政区。秦最初把全国分为三十六郡,以后又增至四十余郡。郡的长官是郡守,其副职是郡尉(管军事),另外还配备郡监(监郡御史)-直属于中央的御史大夫,代表中央监控地方。县级行政区划之下有乡,乡级官员有三老(掌教化)啬夫(掌赋税诉讼)游徼(掌治安)。乡以下还有亭、里的建置,亭设亭长,里设里正。皇帝的政令,通过三公九卿,直达郡、县、乡、亭、里。

——摘编自樊树志《国史十六讲》

材料二 宋代各种政区之分类

| 跨高层政区 | 高层政区 | 统县政区 | 县级政区 | 县以下政区 | ||

| 正式政区 | — | 路(转运、提刑、提 举、安抚使路) | 府、州、军、监 | 县、监、寨 | 镇、监、场 | |

| 准政区 | 财政型 | 发运使、总领、茶马、坑冶司等辖区 | — | — | — | — |

| 监察型 | 察访司辖区 | 廉访区辖区 | — | — | — | |

| 军管型 | 宣抚司、制置司、宣谕司、都督等辖区 | 镇抚使辖区 | — | — | — | |

——据余蔚《宋代地方行政制度研究》整理

(1)根据材料一并结合所学知识,概括秦朝地方行政制度的特点并分析其影响。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出与秦朝相比,宋朝地方行政制度的不同。

前辈学者受史料限制,未能具体考察秦汉时期“卿”的动态演变。1983年新发现的张家山汉简丰富了研究秦及汉初制度的史料,其中即有“卿”。

材料一 维秦王兼有天下,立名为皇帝,乃抚东土,至于琅邪。列侯武城侯王离、列侯通武侯王贲、伦侯建成侯赵亥、伦侯昌武侯成、伦侯武信侯冯毋择、丞相隗林、丞相王绾、卿李斯、卿王戊、五大夫赵婴、五大夫杨樛从,与议於海上。

——《史记·秦始皇本纪》

材料二 出土的秦及汉初律令、官文书中,作等级制度的“卿”是爵称,指左庶长至大庶长九级爵位。汉初的《二年律令·赐律》记载:“赐不为吏及宦皇帝者,关内侯以上比二千石,卿比千石,五大夫比八百石,公乘比六百石”。《二年律令·置后律》记载:“疾死置后者,彻侯后子为彻侯,其毋适(嫡)子,以孺子子。关内侯后子为关内侯,卿候(后)子为公乘,五大夫后子为公大夫,公乘后子为官大夫。”

——摘自《张家山汉墓竹简【二四七号墓】》释文修订本

材料三 西汉后期卿爵与官称“卿”的格局随着爵、官制度的发展而变化。由于侯卿大夫士爵位分层逐渐被打破,爵称卿愈发稀见,以至消失于史籍。同时,伴随着等级秩序向“官重爵轻”方向发展以及儒家复古改制观念兴起,“卿”指称职官更加常见,并逐步制度化。官称“卿”的制度化进程从其相关称谓的变化里可以窥见一二。

——摘编自杜晓《秦及汉初“卿”的性质及其演变》

(1)分别阐述材料一、二对研究秦及汉初政治制度的价值。

(2)综合上述材料,概括张家山汉简发现的意义。