| A.从根本上消除了匈奴的威胁 | B.为文景之治奠定基础 |

| C.有利于集中力量来解决内忧 | D.激化了国内阶级矛盾 |

| A.有利于汉初中央集权加强 | B.体现了儒法并重的治国理念 |

| C.具有浓厚的道家学说色彩 | D.适应了西汉初年的政治需要 |

| A.行政效能的高低 | B.经济实力的差距 |

| C.集权程度的不同 | D.施政理念的差异 |

| A.众建诸侯 | B.化大为小 | C.以亲制疏 | D.郡国并行 |

| A.经济分工的多元走向 | B.崇尚自然的价值取向 | C.昂扬进取的社会风貌 | D.诸侯王国的不臣之心 |

材料:

| 周朝 | 禽匪(现存的青铜器)铭文载:(成)王伐(盖)侯(意指东征),周公谋(出谋划策)。 |

| 战国 | 《孟子》:“禹恶旨酒而好善言。汤执中,立贤无方。文王视民如伤,望道而未之见。武王不泄迩,不忘远。周公思兼三王,以施四事。” |

| 汉朝 | 贾谊在《新书·礼容下》:“文王有大德而功未就,武王有大功而治未成,周公集大德大功大治于一身。孔子之前,黄帝之后,于中国有大关系者,周公一人而已。” |

(1)根据材料并结合所学知识,指出任意两则史料的史料价值。

(2)根据材料并结合所学知识,概括从西周到西汉不同时期周公形象发生的变化,并分析西汉时期,周公地位变化的影响。

| A.稳定汉初政治局面 | B.适当释放社会活力 |

| C.笼络新兴官僚阶层 | D.否定法家严刑峻法 |

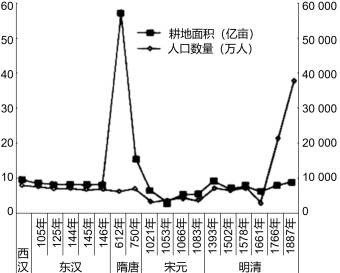

材料 历代耕地面积与人口数量比较

说明:隋612年的数据是偏大的,在20多年里耕地增长了36.5亿亩,这个增长速度是不可靠的。春秋战国、魏晋南北朝、五代十国三个时期因为处于国家战乱分裂时期,资料记载很少,没有找到比较准确的数字,所以在图表上没有计入。

——整理自梁方仲编著《中国历代户口、田地、田赋统计》等

(1)根据材料,指出中国古代人口数量与耕地面积变化的特征,并结合所学知识说明促使这些特征形成的因素。(2)根据材料并结合所学知识,任选图中某一历史时期,就“人口、耕地与社会生活”展开论述。

材料一 秦朝法律体系中专门设有犯罪为奴的《收律》,秦简《法律答问》中有多处涉及“收其妻、子”的规定。籍没的场合如此广泛,民众动辄犯禁,随时都有可能沦为官奴婢。汉文帝继位不久,就“尽除收帮相坐律令”。此后,很少再见到籍没罪犯全家的做法,但是“今农夫五口之家……有卖田宅鬻子孙以偿债”的现象日益严重,到了东汉,有人批评时政说:“夫奴婢虽贱,俱含五常,本帝王良民,而使编户小人为己役,哀穷失所,犹无告诉,岂不枉哉?”

——整编自张荣强《从户版到纸籍:战国至唐代户籍制度考论》

材料二 (明朝隆庆年间)看得本县路冲地狭,民少商多,以十分为率,二分务农,尚有八分说牙。……每现年里甲,每里仅存二三贫户,有司所费不赀,里长指称,恣意重科,苦将贫民锁押,买完方行释放,只得卖儿䰞女,破产倾家。里甲萧条,十室九空。而富商大贾,坐享厚利。当道者惟见市肆之繁华,不知乡野之疾苦。

——摘自《仪真县志》

(1)根据材料一,并结合所学,指出汉文帝“尽除收帑相坐律令”所体现的治国思想,概括秦汉奴婢来源的变化,并分析这一变化对经营方式的影响。(2)根据材料二,概括明朝仪真县“民少商多”的成因。结合所学,列举清朝针对“里甲萧条”所采取的制度改革。

材料一 中国古代重视国家礼仪,政府对各种礼仪的内容都有统一要求,抑制了仪法多元各行其是的现象,《史记》记载西汉初年朝廷上“群臣饮酒争功”,刘邦命叔孙通制订了朝拜礼仪,后来进行岁首大典时,“诸侍坐殿上皆伏抑首,以尊卑次起上寿(敬酒)”,刘邦称“吾乃今日知为皇帝之贵也”。在中国影响下,古代东亚地区事实上也形成了一个“礼文化圈”。

——摘编自胡新生《礼制的特性与中国文化的礼制印记》等

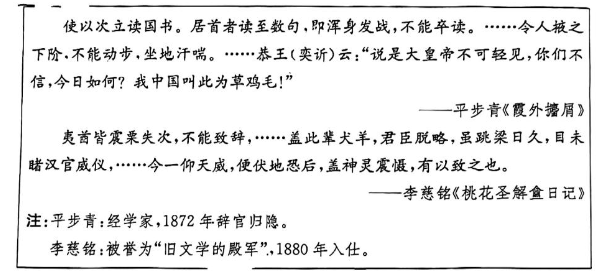

材料二 《天津条约》签订后,英法等国要求按条约规定及国际惯例,派使节觐见清帝呈递国书,但此后十几年清廷一直阻止使节觐见。1873年,外国驻华公使向清廷发出照会,要求觐见同治帝。随后围绕礼仪问题几经交涉,最终商定公使以鞠躬礼觐见。以下是描述觐见的两则笔记:

(2)材料二两则笔记记述的场景是否可信?请说明理由。