| A.中央集权的加强 | B.边患问题的解决 |

| C.政治中心的东移 | D.治国思想的变化 |

| A.少数民族地区秩序稳定 | B.西北地区农业经济发展 |

| C.丝绸之路咽喉地带畅通 | D.匈奴势力逐渐退出西域 |

| A.汉承秦制的弊端较突出 | B.地方诸侯王的势力强大 |

| C.调整治国理念的必要性 | D.儒学自身发展遭遇瓶颈 |

材料 秦汉“中国一统”,首次以单一式的“车同轨,书同文,行同伦”及郡县官僚制管辖编民,将黄河中下游与长江中下游农耕区整合为一体,为汉唐文明的辉煌及辐射周边提供了必要的政治秩序及演进基础。元明清“华夷一统”囊括中土和塞外,形成了华爽多元的复合共同体。先有自元朝肇始的制度、文化、族群复合式的“华夷混一”,继而是明成祖争夺主导权未果及朝野“华夷一统”说辞连篇累牍,最后是清统治者对“华夷”二字讳莫如深却有了较成熟的“华夷一统”之实。……复合式共同体的中国由“小”变“大”,多民族统一国家、中华文明结构及传统王朝序列等在新时空格局下皆得到了相应的完善升华。

——李治安《元明清“华夷一统”到“中华一统”的话语转换》

运用材料并结合所学内容,自拟一个题目并予以论述。(要求:论点明确,论述清晰,史论结合)

| A.推动陆上丝路贸易的发展 | B.开创了通信制度 |

| C.在西域地区推行了郡县制 | D.加强了边疆治理 |

| A.社会经济的恢复发展 | B.政府加强对经济统制 |

| C.国家治国理念的改变 | D.君主专制统治的加强 |

小五铢,大历史

材料 汉初经济凋敝,为增加市场上货币的流通量,汉高祖刘邦打破秦朝铸币权的统一,“令民铸钱”。文帝时,吴王刘濞和大夫邓通因“吴邓氏钱布行天下”而“富埒天子”“财过王者”。

公元前129年,汉武帝开始了反击匈奴的战争。在此期间,先后六次进行币制改革。公元前118年,诏令各郡国铸“郡国五铢”,钱面篆书“五铢”二字,重如其文。但郡国五铢钱质量低劣,民间盗铸之风盛行。公元前113年,“专令上林三官铸”,禁止郡国和私人铸钱。三官五铢钱铜质紫红细腻,整体精致光洁,外廓坚挺匀称,“唯真工大奸乃盗为之”,从此成为流通全国的统一货币。

公元前60年,西域都护府设立后,西域被正式纳入中国版图,五铢钱不仅成为西域地区统一使用的货币,也是丝绸之路沿线国家地区流通使用的主要货币,发行数量大、分布范围广。此外,五铢钱所展示的文化艺术,如文字、形制、币材及其背后所隐含的民族文化等,很快被各国熟识、欣赏、模仿乃至不自觉地融入自己的文化体系。

——摘编自石俊志《五铢钱制度研究》

结合材料,以“五铢钱与汉王朝的面孔”为题写一则历史短文。(要求:表述成文,叙述完整;立论正确,史论结合;逻辑严密,条理清晰。)| A.国家形成统一基本格局 | B.儒学正统地位正式确立 |

| C.西周的政治秩序被破坏 | D.华夏认同观念逐渐形成 |

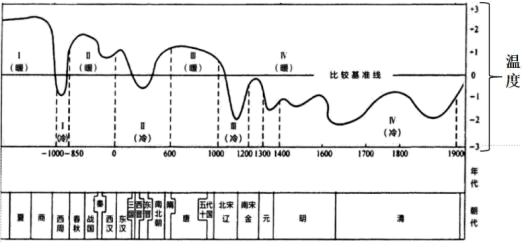

| A.全球变暖现象日益加剧 | B.游牧民族生产方式的缺陷 |

| C.自然灾害主导民族南进 | D.天人感应宇宙观念的实践 |

材料

| 目录(部分) | 章节引言(节选) | |

| 第二章 | 中国文化的黎明(公元前16世纪—前3世纪) | 中国文化终于涌现了。华夏文明体系逐渐明朗成形。 |

| 第三章 | 中国的中国(公元前3世纪—公元2世纪) | 中国开始蜕变,从中原的中国不断向四周扩展,成为中国本部的中国。 |

| 第四章 | 东亚的中国(2世纪—10世纪) | 中国又跨步向前,晋身为东亚的中国。 |

| 第五章 | 亚洲多元体系的中国(10世纪—15世纪) | 中国文明更进一步扩大到东亚以外。面对其他文明的挑战,冲突和融合是最常上演的戏码。 |

| 第六章 | 进入世界体系的中国上篇(15世纪—17世纪) | 中国全盘进入了世界秩序。 |

| 第七章 | 进入世界体系的中国下篇(17世纪—19世纪中叶) | 相对于快速发展的西方,进入世界体系后的中国,发展过于缓慢。 |

——摘编自许倬云《万古江河—中国历史文化的转折与开展》

选择一个时期,结合所学中国古代史知识,以具体史实阐述该时期中国历史发展的特征。(要求:选择的时期与史实须相互吻合,表述清晰,观点正确)