| A.表明国家行政效率显著提高 | B.印证了经济交流导致政治制度的变化 |

| C.说明重农抑商政策出现松动 | D.利于促进统一多民族国家进一步发展 |

材料一 汉武帝时期,张骞出使西域开辟了中西交通之路。汉代政府在河西设驿站,保护丝路上的使者、商贾。汉朝派赴中亚的各国使节、追逐厚利的冒险商人以及西行者相望于道。中国的丝绸、漆器和铁器运往中亚。大宛的葡萄、乌孙的黄瓜、奄蔡的貂皮,以及异城的杂技、胭脂、音乐绘画艺术和风土人情也传入中土。随着佛教传入中国,佛教文化深深影响了中国传统文化。汉灵帝时兴起“胡化”浪潮,“灵帝好胡服、胡帐、胡床、胡坐、胡饭、胡空筷、胡笛、胡舞,京都贵威皆竟为之。”总之,汉代形成了中外文化交流的第一个高潮时期。

——摘编自韩养民《汉代的中西文化交流》

材料二 近代中国对西方的认知,并非出于自觉,而是在西方的武力入侵下迫不得已做出的自保之举。西方的坚船利炮打碎了中国天朝上国的美梦,西方成为近代中国发展的一个“榜样”,洋务运动、戊戌变法、清末新政、辛亥革命、五四运动,中国近代史上的每个大事件无一不带有西方的色彩。然而,中国认识西方和学习西方的过程,同样是中国挽救颤势、徐图自强的过程,是中国人抵抗外侮、重塑民族自尊的历史进程。总之,近代中国各种西方观的演变,具有强烈的中国特征和时代特征。

——摘编自徐启瑞《近代以来中国西方观的嬗变》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出汉代中外交流的特点,并分析汉代出现中外文化交流高潮的原因。(2)根据材料二并结合所学知识,概括中国近代前期国人对西方认知历程的特征。

| A.加强中央权威 | B.维护社会稳定 | C.调和大臣矛盾 | D.提高行政效率 |

| A.民族之间关系较为复杂 | B.行政运行机制有所保障 |

| C.中央集权统治不断加强 | D.政治等级秩序较为稳定 |

| A.试图实现道家道德伦理的世俗化 | B.背离了原始儒学的和谐思想 |

| C.成为汉武帝时大一统的理论基础 | D.迎合了封建专制统治的需要 |

| 御史大夫桑弘羊 | 贤良、文学之士 |

| 是以先帝建铁官以赡农用,开均输以足民财;盐、铁、均输,万民所戴仰而取给者…通委财而调缓急。罢之,不便也。 | 毋示以利,然后教化可兴,而风俗可移也。今郡国有盐、铁、均输,与民争利。散敦厚之朴,成贪都之化。愿罢盐、铁、均输。 |

| A.社会多元需求影响国家治理 | B.朝廷的朋党之争日益严重 |

| C.国家财政出现入不敷出局面 | D.工商业者政治影响力提高 |

| A.促进了边疆地区开发 | B.有利于抑制豪强的势力 |

| C.贯彻了重农抑商政策 | D.推动了国家的统一进程 |

材料一 古代中国始终将政治安全放于首位,倡导忠君爱国理念,维护政权稳定。古人认为“治国之道,必先富民,民富则易治也,民贫则难治也”,历代都十分重视对农业经济的维护。同时将“富国强兵”作为政治安全的保障,注重提升军事实力。统治者一再强调居安思危,要“安不忘危,治不忘乱,虽知今日无事,亦须思其终始”。汉唐时期的和亲政策,保证了与匈奴、吐蕃等民族的和平交往,明代郑和下西洋为中国周边环境和平起到巨大作用。

——摘编自赵明旸《总体国家安全观与中国古代国家安全思想》

材料二 下表为明代沿海地区主要海防卫所城池的数量统计。

| 地区 | 辽东 | 山东 | 北直隶 | 南直隶 | 浙江 | 福建 | 广东 |

| 千户所城数量(个) | 9 | 23 | 22 | 20 | 32 | 19 | 58 |

(注:北直隶约为今京津冀地区;南直隶约为今苏、皖、沪地区)

(1)根据材料一、概括中国古代国家安全思想的特征。(2)根据材料二并结合所学知识,分析影响明朝海防布局的因素。

| A.推动了王国问题的解决 | B.防止了地主土地兼并 |

| C.限制了人口流动和迁徙 | D.有助于稳定小农经济 |

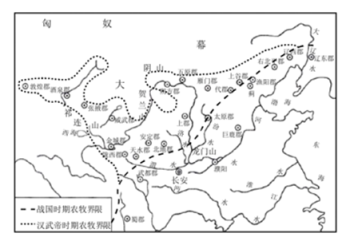

| A.统一封建王朝的建立 | B.政府边疆政策的影响 |

| C.北方气候条件的恶化 | D.文化融合趋势的加强 |