1 . 历史学者吕思勉在《两晋南北朝史》一书中评价九品中正制时写道:“九品中正之弊,果如何乎?论者皆曰:‘用人不容不论其才,才又各有攸宜,中正品平,皆不能具。若论考绩,尤不应舍功实而采虚名。’”这一评价说明九品中正制( )

| A.忽视选拔对象的才能和实绩 | B.制约了人才的自由流动 |

| C.强化了士族阶层的政治特权 | D.扩大了门阀政治的基础 |

您最近一年使用:0次

2022-10-07更新

|

1999次组卷

|

16卷引用:山西省临汾市实验中学2022-2023学年高二上期期中考试历史试题

山西省临汾市实验中学2022-2023学年高二上期期中考试历史试题(已下线)学易金卷:2022-2023学年高一历史上学期期中考前必刷卷(统编版)02山东省潍坊市安丘市第二中学2022-2023学年高一上学期期中考试模拟历史试题辽宁省沈阳市辽宁省实验中学2023届高三上学期期中考试历史试题湖南省邵阳市武冈市2022-2023学年高二上学期期中考试历史试题山东省聊城颐中外国语学校2022-2023学年高一上学期期中考试历史试题江西省宜春市丰城市东煌学校2022-2023学年高一上学期期中考试历史试题河南省南阳市2023-2024学年高二上学期期中考试历史试题河南省博爱县第一中学2023-2024学年高二上学期期中历史试题安徽省皖江名校联盟2023届高三10月联考历史试题河南省南阳市第六完全学校高级中学2022-2023学年高一10月月考历史试题河南省商丘市第一高级中学2022-2023学年高二3月月考历史试题安徽省亳州市第二完全中学2022-2023学年高二下学期期末考试历史试题山东省德州市乐陵民生教育高级中学2023-2024学年高二9月月考历史试题陕西省西安市蓝田县三校2023-2024学年高二10月联考历史试题四川省泸州市泸县第四中学2023-2024学年高二10月月考历史试题

名校

2 . 汉代察举制设有专门选拔具有各种特殊人才的“异科”,既包括“勇猛知兵法有道术”,也包括“明经典、法律、法规和懂民政、善理财、长治水”等,如:何并、尹赏等就曾以善于治理民政而被察举为县令。由此可知,设立“异科”( )

| A.有利于提升国家的治理能力 | B.为门阀政治形成创造了条件 |

| C.旨在践行儒家“学而优则仕” | D.完善了察举选拔人才的程序 |

您最近一年使用:0次

2022-10-08更新

|

634次组卷

|

6卷引用:山西省晋城一中教育集团南岭爱物学校2022-2023学年高一上学期期中考试历史试题

名校

3 . 隋唐科举取士兴起,成为寒门士子改变命运的重要途径。但五品以上的官员可以指定一个自己的儿子通过荫庇获得入仕资格,不需要参加科举考试;“安能摧眉折腰事权贵”的诗仙李白,才华横溢,一生却从未参加过科举,而是通过“干谒”(为谋求禄位而请见当权的人)的方法,在别人推荐下,被征召到长安,成为文学侍从之臣。由此可知( )

| A.科举尚未形成风气 | B.唐朝选官制度多元 |

| C.八股文非李白强项 | D.荐举仍是入仕主流 |

您最近一年使用:0次

2023-10-03更新

|

415次组卷

|

9卷引用:山西省运城市2024届高三上学期期中考试历史试题

4 . 某学者指出,在九品中正制下,评品权力握于中正之手,品第之高低,常常系之于门第世资,中正给予官吏候补人的品第,实质上正是一种基于被品评者门资家格的任官“资格品第”。可见,这一制度( )

| A.成为维系世家大族统治的工具 | B.是官员升迁的重要依据 |

| C.使朝廷对官员的监察得到加强 | D.促进了社会阶层的流动 |

您最近一年使用:0次

2022-09-26更新

|

735次组卷

|

5卷引用:山西省晋城一中教育集团南岭爱物学校2022-2023学年高一上学期期中考试历史试题

名校

5 . “九品中正制”造成了“上品无寒门,下品无士族”“公门有公,卿门有卿”的局面。唐代中期以后,越来越多的寒士通过科举进入官场,他们显达后喜欢奖拔后进。据此可知,隋唐时期科举制取代九品中正制

| A.提高了官员文化素质 | B.限制了士族做官资格 |

| C.扩大了官吏人才来源 | D.促使选官走向制度化 |

您最近一年使用:0次

2021-09-06更新

|

615次组卷

|

16卷引用:山西省长治市第二中学校2021-2022学年高一上学期期中历史试题

山西省长治市第二中学校2021-2022学年高一上学期期中历史试题湘鄂冀三省七校2021-2022学年高一上学期期中联考历史试题吉林省松原市前郭尔罗斯县蒙古族中学2023-2024学年高二上学期期中考试历史试题豫皖晋甘赣2022届高三9月联考历史试题【必刷题】2021-2022学年高一历史同步练习(中外历史纲要上)-第7课隋唐制度的变化与创新辽宁省辽东南协作体2021-2022学年高二上学期第一次月考历史试题(B卷)黑龙江省大庆实验中学2022届高三上学期第一次月考历史试题陕西省咸阳市普集高级中学2021-2022学年高一上学期第一次月考历史试题黑龙江省牡丹江市第三中学2021-2022学年高二上学期第一次月考历史(文)试题宁夏银川市贺兰县景博中学2021-2022学年高一上学期第二次月考历史试题河南省平顶山市郏县第一高级中学2021-2022学年高一下学期开学收心考试历史试题 陕西省西安市阎良区2021-2022学年高一上学期期末历史试题陕西省渭南市韩城市2021-2022学年高一上学期期末考试历史试题河南省郑州航空港经济综合实验区艺书高级中学2023届高三10月月考历史试题陕西省榆林市神木中学2021-2022学年高一下学期第一次月考历史试题云南省腾冲市第八中学2021-2022学年高一年级下学期期末历史试题

名校

6 . 隋唐时期参加科举考试的考生大多属名门望族,但到宋代,应试者“家不尚谱牒,身不重乡贯”,甚至发展到后来,连僧道也可参加考试。据此可知,宋代科举制( )

| A.弱化了官员的政治素质 | B.铲除了特权阶层的根基 |

| C.有助于社会阶层的流动 | D.不利于选拔人才的质量 |

您最近一年使用:0次

2022-10-09更新

|

525次组卷

|

14卷引用:山西省晋城一中教育集团南岭爱物学校2022-2023学年高一上学期期中考试历史试题

山西省晋城一中教育集团南岭爱物学校2022-2023学年高一上学期期中考试历史试题四川省南充高级中学2022-2023学年高二上学期期中考试历史试题云南省昆明市官渡区光华学校2023届高三上学期期中考试历史试题山东省青岛第六十七中学2022-2023学年高一上学期期中考试历史试题江苏省盐城市阜宁县2022-2023学年高一上学期期中考试历史试题安徽省示范高中2023届高三上学期第二次联考历史试题黑龙江省牡丹江市海林市朝鲜族中学2023届高三上学期第二次月考历史试题贵州省凯里市第一中学、都匀市第一中学新高考协作2022-2023学年高一上学期第一次联考历史试题专项测试05隋唐政治、经济、社会-2022-2023学年高一历史中国古代史超清脉络期末复习必备笔记和专项测试(统编版)黑龙江省大庆市大庆中学2023届高三2月月考历史试题高考必刷卷·单元提升卷历史2024-专题1古代中国的政治制度(单元综合测训卷)(已下线)山东省滨州市博兴县第三中学2024届高三选择考冲刺(五)历史试题(已下线)福建省福州市黎明中学2024届高三选择考冲刺(五)历史试题(已下线)专题03 宋元到明清(4大考点11个易错点)-备战2024年高考历史考试易错题(新高考专用)

7 . 随着魏晋南北朝时期门第观念的强化,士族子弟“造次必以礼”“动依礼典”“动循礼度”“恒以礼法自处”,已经成为他们日常生活的重要内容。这反映出

| A.儒学受到了佛道思想的冲击 | B.儒学是当时选官的主要依据 |

| C.士族客观推动了儒学的传承 | D.阶层固化不利于人才的流动 |

您最近一年使用:0次

2021-07-07更新

|

394次组卷

|

13卷引用:山西省长治市第二中学校2021-2022学年高二下学期期中历史试题

山西省长治市第二中学校2021-2022学年高二下学期期中历史试题云南省昆明市第八中学2021-2022学年高二上学期期中考试历史试题河北省石家庄市晋州市第一中学2021-2022学年高一上学期期中考试历史试题河南省全国百强校领军考试2020-2021学年高二下学期期末联考历史试题2022年高考历史一轮复习讲练测-第一单元古代中国的政治制度2021-2022学年高二历史10分钟课前预习练(统编版选择性必修一)-第5课中国古代官员的选拔与管理黑龙江省大庆铁人中学2022届高三上学期开学考试历史试题内蒙古鄂尔多斯市第一中学东校区2022届高三上学期开学考试历史试题【必刷题】2021-2022学年高二历史同步练习(选择性必修1)-第5课中国古代官员的选拔与管理四川省成都外国语学校2021-2022学年高二10月月考历史试题西藏林芝市第二高级中学2022届高三上学期第三次月考文综历史试题山东省烟台市莱州市第一中学2021-2022学年高二下学期开学考试历史试题黑龙江省哈尔滨市哈师大附中2023-2024学年高二10月月考历史试题

8 . 西汉开国诸臣授官将相的,绝大多数“起自布衣”,称之为“布衣将相”。“布衣”原指穿麻布衣服的人,后来成为一般平民的代称,其中包括农民、手工业者及没有官爵的地主。而《三国演义》称:河北袁绍,四世三公,门多故吏。这一变化说明

| A.汉末中央集权制度逐渐加强 | B.汉代社会阶层的流动性明显 |

| C.制度性调整带来结构性变化 | D.统治者解决危机手段多元化 |

您最近一年使用:0次

2021-11-23更新

|

353次组卷

|

4卷引用:山西省朔州市怀仁市第一中学2021-2022学年高二上学期期中考试文综历史试题

名校

9 . “是以功臣封侯食采,子弟平流涌进,而不知随时向民间吸取新因素,增加新血轮,致政府与民间日逐悬隔,在上人材日稀,在下民情隔膜。上下不能连贯,有僵化为新贵族之趋向”。为此汉政府创立了:( )

| A.内外朝制度 | B.察举制 | C.郡国并行制 | D.九品中正制 |

您最近一年使用:0次

2022-10-07更新

|

236次组卷

|

6卷引用:山西省太原市山西大学附属中学2022-2023学年高二上学期期中考试历史试题

名校

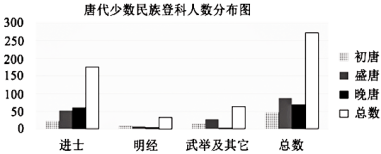

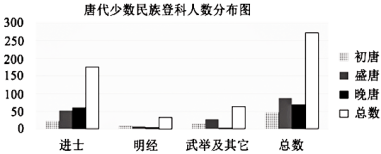

10 . 如图是学者统计的唐代科举制下少数民族登科人数分布情况。这可用来说明唐代( )

| A.国力盛衰影响登科数量 | B.庶族子弟入仕日益受阻 |

| C.进士科目考试难度最低 | D.制度建设推动文化认同 |

您最近一年使用:0次

2022-10-31更新

|

244次组卷

|

8卷引用:山西省太原市山西大学附属中学2023届高三上学期期中考试历史试题