材料一

材料二 北宋士大夫表现出一种崭新的精神面貌。从建国初赵普的屡次谏言,到中期的庆历新政、王安石变法,无不反映出宋代士人为维护封建政权而做出的最大努力,范仲淹“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的精神,同前代士人逃隐山林的做法形成了鲜明的对比。宋代科举制的完善,给普通士人入仕打开了方便之门。士人挑灯夜读,为求取功名奔波于漫漫求仕途中。由于科举朝着重策论、轻诗赋,重能力、轻浮文的方向发展,使士人改变了以往的治学方法和思维方式,形成了士人独具特色的文化风格。

——摘编自宋馥香《略论北宋士风及其对当时社会的影响》

材料三 在许多方面,宋朝算得上政治清平、繁荣和创造的黄金时代;它同时还统辖着一个前所未见的发展、创新和文化繁荣期。正如政治和文化上的繁荣,宋朝确实是一个充满自信和创造力的时代。

——摘编自美国学者墨菲《亚洲史》

(1)依据材料一并结合所学知识,指出北宋初期在地方管理制度上的创新之处。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括北宋士人文化风格的主要特征。

(3)综合以上材料并结合所学知识,说明推动宋朝成为“一个充满自信和创造力的时代”的因素。

材料一 可以说宋代“事为之防,曲为之制”的制度创新,在一定意义上突破了儒家性善的藩篱,跳出了所谓“涂之人可以为尧舜”的窠臼,以防止人性缺失作为制度设计的出发点,这在中国传统政治文化上不能不说是一个具有现代政治文明气息的重大突破。

——林建华《从制度创新的角度看宋代的君臣关系》

材料二 宋朝的商品经济非常繁荣。新兴经济作物茶叶、甘蔗之类绝大部分进入市场。市场形成城市、镇市、草市三级金字塔型结构。在地方贸易网的基础上,初步形成了江南、西北等几个较大的区域市场。海外贸易规模超出唐朝,朝廷在南方沿海港口设立了多处市舶司。民间开始出现中国古代最早的纸币,称为交子。

——摘编自张帆《中国古代简史》

材料三 每当人们在中国的文献中查找一种具体的科技史料时,往往会发现它的焦点在宋代,不管在应用科学方面还是在纯粹科学方面都是如此。……中国的科技发展到宋朝,已呈巅峰状态。

——(英国)李约瑟《中国科学技术史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括指出宋代在中央“事为之防,曲为之制”的具体举措。

(2)根据材料二,概括宋朝商品经济繁荣的表现。结合所学知识,写出支持材料三中“中国的科技发展到宋朝,已呈巅峰状态”这一观点的相关史实。

材料一

| 朝代 | 南方 | 北方 | ||

| 人口(户) | 占全国户口数比例 | 人口(户) | 占全国人口数比例 | |

| 西汉 | 2470685 | 19.8% | 9985785 | 80.2% |

| 唐代 | 3920415 | 43.2% | 5148529 | 56.8% |

| 北宋 | 11224760 | 62.9% | 6624296 | 37.1% |

——摘编自杨远《西汉自北宋中国经济文化向南发展》

材料二 在许多方面,宋朝在中国都是个最令人激动的时代,它统辖着一个前所未见的发展、创新和文化繁荣期。从很多方面来看,宋朝算得上一个政治清明、繁荣和创新的黄金时代。宋朝确实是一个充满自信和创造力的时代。

——摘自美国学者墨菲《亚洲史》

(1)据材料一,概括指出西汉至北宋中国经济发展的趋势及其根源。

(2)依据材料二并结合所学,简述北宋初期为加强中央集权在地方管理制度上的创新表现。试从文化角度说明“宋朝确实是一个充满自信和创造力的时代”。

材料一 宋初承袭的是晚唐 五代藩镇—支郡—县的政区统辖模式,藩镇之长官节度使是事实上的高层政区首脑。太祖立国之初,即罢诸强藩典中央之兵,次则集天下精兵于京师,以削弱藩镇之力量。太宗时所有统县政区都直属中央。取消高层政区的后果,是中央难以因地制宜地处理数以百计的统县政区的行政事务,中央政策在地方之执行又缺乏有效监督。此后,转运使成为高层地方行政组织。

——摘编自余蔚《宋代地方行政制度研究》

材料二 大明政权建立之初,地方上承袭了元代的行中书省制度。明初承袭了元代行省权大且集中的基本特点,“举凡钱粮, 兵甲,屯种,漕运军国重事,无不领之。”朱元璋认为这无疑会对其新王朝构成潜在的威胁,便把元代行省的权力一分为三,即以承宣布政使司管理地方政务,提刑按察使司管理司法狱政,都指挥使司掌地方军权。但其不可克服的缺陷也日益凸显:地方最高权力向三司分流,从而使地方明显缺乏自己的政治“中枢”,严重影响了地方行政管理的效力,并且过于分权与钳制也不利于中央集权的强化。督抚正是在这种背景下以监察官的面目出现,并在实际行使权力的过程中迅速成为地方政权的最高中枢,弥补了这一“真空”,并凌驾于“三司”之上,总领一省、数省的军政、民政,从而日益走向封疆大吏。

——搞编自史云贵《承袭与变异:明清督抚制度述论》

请回答:

(1)结合材料和所学知识,分析说明宋、明改变前朝地方制度的相同原因。分别采取了什么对策,效果如何?

(2)结合材料和所学知识,概括指出宋、明后来调整地方行政制度的相同原因,并请说明宋、明地方行政制度演变的特点。

材料 宋王朝建国后,面对唐末五代分裂割据战争造成的惨相,发展生产,休养生息刻不容缓。建隆三年(962)十一月,宋太祖重申唐朝考课令中户口增损的课绩标准,对州县官“抚育有方、户口增益者”,按增加比例进行奖励。而“抚养乖方、户口减损者”,则按减损比例予以处罚。当年还规定:县令、县尉在任内能保持所部“无贼寇”者,即书“上考”,如果出现“劫贼、杀人贼”,县令、县尉必须在规定时间内捉获,限内捉获者赏之,限内不获者罚俸。县尉三次受罚,县令四次受罚,皆“殿一选”,三度被殿选者,勒令停官。太宗朝,诏令诸道转运使分三等考核所属知州、通判、监临物务京朝官。三等的标准为:治状优异,大有殊绩者为上;恪居官次,职务粗治者为中;临事简慢,所莅无状者为下。

——摘编自杨方旭《宋代官员考核内容与方法研究》

(1)根据材料,概括宋初官员考课制度的主要内容。

(2)根据材料并结合所学知识,简析宋初考课制度的作用。

材料一:

材料二:大唐贡士,多循隋制。上郡岁三人,中郡二人,下郡一人,有才能者无常数。其常贡之科,有秀才,有明经,有进士,有明法,有书,有算。自京师郡县皆有焉。

——摘引自《通典》卷十五《选举三》

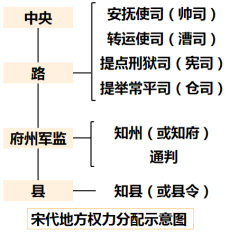

材料三:(北宋)规定郡长官由文臣担任,长官之外另设“通判”,使其互相牵制。后来,又把全国州郡分为十五路,陆续在各路设转运使、提点刑狱、安抚使(管军事)提举常平(管常平仓救济、农田水利等)四司,统称“监司”,也都由文臣担任,只有安抚使用武人。

——摘编自朱绍侯《中国古代史》

(1)根据材料一并结合所学,分别指出图1、图2的地方制度,并概括图2地方制度的特点。

(2)根据材料二,概括唐初科举制发展的基本特点。结合所学知识简评隋唐时期科举制的意义。

(3)根据材料三并结合所学,概括北宋初中央政府加强对地方控制的措施,并简析其积极影响。

材料一 阅读下列图片

图一西周初形势图

图二元朝政区图

材料二 本朝鉴五代藩镇之弊,遂尽夺藩镇之权,兵也收了,财也收了,赏罚行政一切收了,州郡遂日就困弱。……靖康之役,虏骑所过,莫不溃散。

——朱熹《朱子语卷》卷128

(1)根据材料一并结合所学知识,分别指出图一、图二反映的地方管理制度并说明两种制度的主要区别。

(2)根据材料二并结合所学知识,北宋初期采取了哪些措施导致了地方“日就困弱”?

(3)综合上述材料,你如何看待中国古代中央与地方的关系。

材料一 秦非不欲治也,然失之者,乃举措太众、刑罚太极故也。

——陆贾《新语》

(炀帝)自恃富强,外思广地,以骄取怨,以怨兴师,若此而不亡,自古未之闻也。

——《隋书》

(1)依据材料一,分别指出秦朝、隋朝短暂而亡的原因。后世王朝借鉴前朝速亡的教训,都采取了什么措施?结果如何?

材料二 本朝鉴五代藩镇之敝,兵也收了,财也收了,赏罚刑政,一切收了,州郡日就困弱。靖康之役,虏骑所过,莫不溃散。

——《朱子语类》

材料三 吾宋制治,有县令,有郡守,有转运使,以大系小,丝牵绳联,总合于上。虽其地在万里外,方数千里,拥兵百万,而天子一呼于殿陛间,三尺竖子驰传捧诏,召而归之京师,则解印趋走,唯恐不及。

——苏洵《嘉祐集》

(2)依据材料二、三,结合所学知识,评析北宋初年的改革措施。

材料一 在我国历史上,商周王朝实行“封邦建国”……不存在中央对地方进行有效管理的行政区划制度……公元前221年,秦灭六国,统一天下,……。这在我国古代行政制度史上堪称划时代的变革。

——梁励《中国古代地方行政区划沿革述论》

(1)根据材料一并结合所学知识,“这在我国古代行政制度史上堪称划时代的变革”指什么?

材料二 元朔五年,武帝令各地诸侯王在封地之内分封弟子,由中央政府给予名号。划分全国为十三州,每州设刺史一人,直接代表皇帝监察十三州的二千石禄的高官乃至诸侯王。

——摘编自《试论汉武帝的治国为政之道》

(2)根据材料二,概括汉武帝在地方管理上采取的主要措施,结合所学知识分析采取这些措施的背景。

材料三 行省于地方事务,凡军、政、财权无所不统,与宋朝分割地方权力的制度明显有异。

——张岂之《中国历史·元明清卷》

各行省的重大民政事务必须呈报中书省,军政要务则需呈报枢密院。没有中书省、枢密院转发的诏旨,行省官员既不能更改赋税,也不能调动军队。

——摘编自白钢《中国政治制度史》

(3)根据材料三,指出元代行省制度的特点。结合所学知识,说明实行行省制度的意义。

(4)综合上述材料,归纳中国古代地方治理演变的趋势。

材料一 三省六部制当中,职责分工明确,三省主要指的是中书省、门下省和尚书省,这是国家的主要行政机构,而六部则指的是吏部、礼部、户部、兵部、刑部和工部,对于国家基本运转予以负责。从运行机制来看,三省是命令传达的部门,六部则是执行机构,职能之间互相监督、互相制约、相辅相成。从职责上来看,中书省掌管机要发布政令,掌握行政大权。作为朝廷的政策文书草拟机构,中书省需要对于皇帝的旨意进行下达。门下省是唐代非常重要的文书审核机构,它的地位与中书省保持一致,求局平等机构,主要负责的是文书审核,纠正得失。同时,门下省也是我国唐代主要的监察机构,对于皇帝的行为举止进行制约和监督,在客观上维护百姓的利益。尚书省是朝廷最高行政事务管理机构,自唐太宗时期开始不再设有尚书令,而是以左右仆射长为尚书省,监督各个地方官府的执行情况。作为唐代最高的执行机关,中书省是推广朝廷政策的关键机构。从一定程度来讲,三省是对于中央权力的划分,在皇帝和三省为核心的中央机构之下,又划分了六部,隶属于尚书省,分别为吏部、礼部、户部、刑部、兵部、工部,各个部门分工明确,各司其职。

——摘编自温帅《唐代三省六部制的运行机制及其影响》

材料二 北宋王朝立国之初,尚因袭五代时期混乱的中央体制。乾德年间(公元963-967年),宋太祖赵匡胤改革旧的中央行政体制,建立了中书、枢密院“对持大柄”的二府制度。中书是中书门下的简称,设在朝堂之西,“为宰相治事之所一,负责掌管中央的行政大权。枢密院‘在中书之北’掌‘天下兵籍,武官选授及军师卒戍之政令’”等军政务。宋太宗即位以后,伴随统一战争的继续胜利进行,北宋人口增多,疆域扩大,中央财政机构三司的地位日益重要。淳化元年(90年)十二月,宋太宗交右正言谢泌的建议,把中书、枢密院对掌文武大政的官僚割改为“凡政事送中书,机事送枢密院,财货送三司,覆奏而后行”的财、政、军三权分立制,并且“遂著为定制,中尔所上书疏亦如之”。

——摘编自玉英《宋代中央行政体制演变初探》

(1)根据材料并结合所学知识,简析三省六部制的特点及作用。(2)根据材料二并结合所学知识,分别说明宋代实行二府三司制的背景及影响。

(3)综合上述材料,结合所学知识,归纳宰相制度演变的原因。