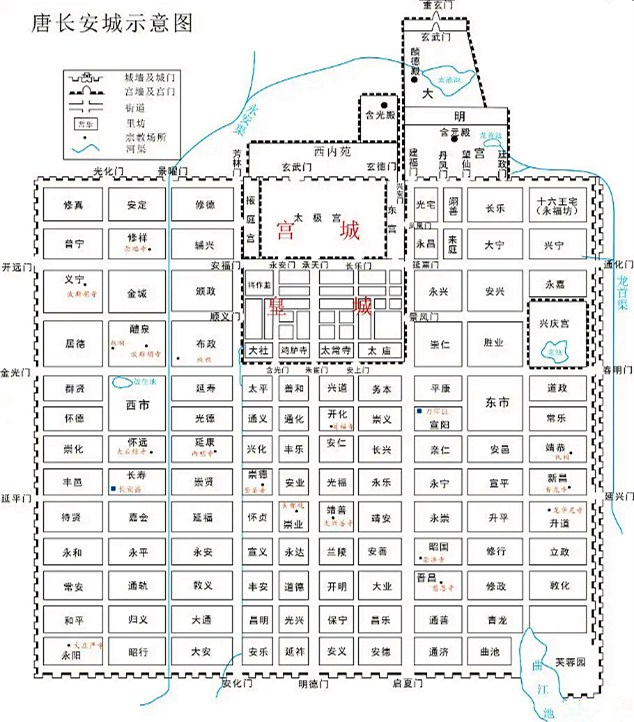

材料一 《唐长安示意图》

材料二 五陵年少金市东,银鞍白马度春风。

落花踏尽游何处,笑入胡姬酒肆中。

——【唐】李白《少年行》金光门

材料三 每日交五更……诸趋朝、入市之人闻此而起.诸门桥市井已开……酒店多点灯烛沽卖,每分不过二十文,并粥饭点心,亦间或有卖洗面水、煎点汤茶药者,直至天明。

——【宋】孟元老《东京梦华录》卷三

材料四 “唯汴水横亘中国(指东京城……首承大河(今黄河),漕引江、湖,利尽南海,半天下之财赋,并山泽之百货,悉由此路而进。’

——【元】脱脱等《宋史.河渠志》

请回答:

(1)结合材料一和材料二,指出唐都长安城市特点,分析其原因。

(2)综合以上材料,北宋与唐代相比,经济领域达到哪些新高度?从都城的角度简要分析。

材料一 宋代的经济、文化发达,手工业和商业空前繁荣,古代的科学技术得到了高度的发展,反映在出版事业上,就是图书出版业的繁荣。宋代的书籍装订,已由卷轴形式过渡到装订成册的册叶形式且已经十分完备,并普遍推广全国各地。宋代出版的书籍种类繁多,数量很大。不仅经、史、子、集四部皆备,农、桑、医、算等专著以及法律、地理、建筑等类书籍大量出版,卷帙浩繁的佛藏、道藏多次上版刻印,而且还出版了数以千卷计的大型类书。刻书机构遍及各地,不仅中央政府设有专门的刻书机构如国子监、崇文院,而且地方政府也都刻印大量书籍,同时私人也纷纷刻书,出现了大量私人开设的书铺刻书出售。虽然这时已经出现了活字印刷,但宋代书籍大都仍采用雕版印刷,这些书不仅印制精美,富有艺术性外,而且具有很高的文献价值,因为它们是很多书籍的祖本,自然成为研究历史和其他考据的早期版本依据。

——摘编自黄镇伟《中国编辑出版史》

材料二 鸦片战争之后,由西方传教士带来的凸版印刷术、平板印刷术以及凹版印刷术使得我国的印刷技术实现了从手工到机械的跨越。出版物也由之前的以线装为主逐步演化到平装、精装为主的图书形制。中国的传统出版向来是以经史子集为主体,随着鸦片战争后国门被迫打开,中西方的接触也日渐频繁,中国的有志之士开始广泛地了解和移植西方文化思想,并翻译出版了大量的西方图书,这就使得中国的出版物内容加入了新鲜的血液,各种自然科学、应用科学和哲学、社会科学等新学科随之出现。另外出版观念的变革以及出版机构和管理的革新,都曾为中国传统出版向近代出版的转变添砖加瓦。

——摘编自陈力《中国图书史》等

(1)根据材料一并结合所学知识,简要分析宋代图书出版的特点。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,概括指出与宋代相比,近代图书出版有何变化,并结合所学知识分析其历史原因。

材料一:到唐代中后期,明州(宁波)的海外贸易已有很大发展,最初与日本通商。早期日本与唐朝交往有南北两条线路,南路又分为南北两线(如图所示)。8世纪后期开辟的“南路北线”路程较短,遇到顺风,从日本到中国只需要8天的时间。

北宋建立以后,将海外贸易的收益视作国家财政收入的重要来源。明州是当时全国最为重要的造船基地。1078年,明州曾修造了两艘被当时人称为“万斛船”的巨舰。宋代明州港与日本的贸易活动更加频繁。日本船舶从镰仓港出发“冒鲸波之险,舳舻相衔”,来到明州出售货物。据记载,北宋时期中国商船前往日本进行贸易的次数达70余次。当时中日两国的民间交流也很密切。1168年,日本僧人千光法师渡海前来明州,从日本运来巨型木材,帮助修建天童寺千佛阁,留下了一段中日友好交往的佳话。

——整理自曲金良《古港春秋》

材料二:互市之法,自汉通南粤始,其后历代皆尝行之,至宋置市舶司于浙、广之地,以通诸蕃货易,则其制为益详矣。元自世祖定江南,凡邻海诸郡与蕃国往还互易舶货者,其货以十分取一,粗者十五分取一,以市舶官主之。其发舶回帆,必著其所至之地,验其所易之物,给以公文,为之期日,大抵皆因宋旧制而为之法焉,于是至元十四年,立市舶司于泉州、庆元(宁波)、上海、澉浦(今嘉兴海盐)……每岁招集舶商、于蕃邦博易珠翠香货等物。及次年回帆,依例抽解,然后听其货卖。

——整理自[明]宋濂:《元史》卷94《食货二·市舶》

材料三:鸦片战争以后,开放广州、厦门、福州、宁波、上海五处为通商口岸。由于长江水道有巨大的内陆腹地加上外国洋行的集聚,上海港很快超越广州港成为对外贸易的中心。宁波港的一些大宗贸易也转移到了上海港。1862年沪甬航线的开辟,宁波的对外贸易大多是通过上海港进行,直接与国外贸易的情况很少,宁波港在五口通商以后由直接对外贸易转向以国内贸易为主了。

——盖广生《中国海洋符号》

(1)根据材料一,概述宋代明州与日本贸易频繁的原因及意义。

(2)根据材料二,概括元朝市舶司主管外贸“益详”的表现。结合材料二和所学,指出当时中外贸易的主要进出口商品。

(3)根据材料三,说明鸦片战争后宁波港贸易重心的变化及其原因。

材料一 宋代海上丝路贸易勃兴和社会经济结构变迁是双向互动的历史过程。宋代“南重北轻”的经济格局、雄厚的制造实力以及领先世界的造船与航海技术为海上丝路的繁盛提供了物质支撑和内在动力,与海上经路联系紧密的工商业文明在江南及东南地区茁壮成长。改变了10-13世纪中国不同文明的竞争格局;原来中原农耕文明与周边游牧文明之间的两强之争变为工商业文明、农耕文明和游牧文明之间的三足鼎立。不同文明间的诸种竞争张力显示历史演进处于一个分叉路口。

——柳平生、葛平生《试析宋代海上丝绸之路勃兴的内在经济动因——长论两宋经济结构变迁与三大文明竞争格局形成》

材料二 从历史演进的角度看,“一带一路”倡议与邓小平提出的“两个大局”战略构想、江泽民提出的西部大开发战略以及胡锦涛提出的统筹区域发展,有着密切的逻辑关系。邓小平提出的“两个大局”战略构想,主张优先发展沿海地区,落实第一个大局"的建设,使中国区域发展进入非均发展阶段。以习近平同志为核心的党中央,结合新时代国内和国际的现实状况.提出“一带一路”倡议,不仅是在继承古代丝绸之路精神的基础上对国家区域发展理论的创新发展,更是站在国际的舞台,为解决世界经济发展问题提出的中国方案,为践行人类命运共同理念所做出的中国式努力.真正体现了一个崛起的发展中国家的世界情怀。

——于畅《“一带一路”倡议的历史演进及时代价值》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析宋代海上丝绸之路迅速发展繁荣的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,回答邓小平提出的“两个大局”战略构想有何内涵。

(3)根据材料二并结合所学知识,谈谈21世纪中国政府倡导“一带一路”战略构想的时代意义。

材料一 两宋之际,北方战乱的影响与南方地区社会经济的发展,促成了我国历史上继西晋、唐中期以后第三次大规模人口南迁。在中国历代的人口分布上,北宋末年首次出现南北均衡。此后,南方的人口优势逐步确立,南方经济明显领先,经济重心不可逆转地远离了北方,南盛北衰的局面完全确立。元明清时期,这种趋势继续发展。

——章开沅《中国经济史》

材料二 过去,从在黄土地上进行旱作,到发展出与黄河流域冲积平原灌溉农业相适应的水利技术,耗费了古代中国人数世纪的努力。在约公元前600年以后,中国人在物质技术上、政治上以及传染病的适应方面,都获得了在黄河流域冲积平原生存的能力。

古代中国人在南下潮湿地区时,越往南行进,越受到疟疾、血吸虫病和登革热等疾病带来的威胁,南方湿热的环境可以滋生出更多的寄生物。因此,长期以来,中国人在移居南方这一问题上进展非常迟缓。

——摘编自威廉·麦克尼尔《瘟疫与人》

(1)据材料一及所学知识,分析中国古代经济重心南移的主要原因。

(2)据材料二,指出麦克尼尔在中国古代人口南迁问题上的研究结论,并分析其理由。

(3)举一例说明中国古代人口南迁产生的历史影响。

材料一 唐代社会上层极重择婚时的门当户对,世人多以能与世家大族通婚为荣。旧士族之间互相通婚,门第低的人家往往要付出很高的“陪门财”抵消门第差距,以致唐太宗时下诏限定“陪门财”。唐朝人的贞节观念比较淡漠,不仅有和亲政策下的异族通婚,妇女再嫁也十分普遍。唐代公主中再嫁者23人,其中三嫁者4人,民间拘束就更少了。

——改编自张岂之《中国历史十五讲》

材料二 出于门阀士族的消亡和商品经济的发展,宋代择偶不像以前那样重门阀世族,官僚择婿更看重金榜题名之人。婚嫁论财的社会观念盛行,厚嫁之风成为惯例,富商娶宗室女的现象司空见惯。宋初尚允许妇女再嫁,南宋后社会对妇女道德诉求则日趋严格。

——改编自张岂之《中国历史十五讲》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,指出唐宋婚姻习俗的变化。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析导致唐宋婚姻习俗变化的原因。

7 . 材料 郭守敬在天文、水利、数学等方面都颇有成就。元代他主持制定新历法,在全国设置27个测验所,实行实测。范围“东至高丽,西极滇池,南逾朱崖,北尽铁勒”,最北的北海测验所,已至北纬65°的北极圈附近,南至北纬15°的占城,每隔10°设一个观测站。经过精密计算和综合研究,在宋代《统天历》的基础上,在1280年制定出新历,元世祖赐名为《授时历》,其与地球绕太阳一周的回归年的实际周期相比只差26秒,行用364年,是我国推算最精确和使用最久的历法,也是当时最先进最科学的历法。郭守敬为了观测天象,创造了简仪、仰仪等近二十种天文仪器。其中1276年的简仪所达到的精密度,丹麦天文学家于1598年才发明了同样的仪器。

——摘编自朱绍侯、齐涛、王育济主编:《中国古代史》

元代产生了中国农学史上享有盛誉的王祯《农书》。这部三十万言的著作综合了北方旱地耕作技术和南方水田耕作技术,第一部分“农桑通诀”,综论农业生产发展史,概述耕、耙、种、锄、粪、灌、收等各生产环节,以及林、牧、纺织技术;第二部分“百谷谱”,分项叙述了各种大田作物及素材、果树、竹木、药材的种植技术;第三部分“农器图谱”,详述各种农具,并附图306幅,是本书最有价值的部分,后世农书所记农具,大都以其为本。此外,元代至元间还颁行《农桑辑要》七卷等农书。

——摘编自冯天瑜、何晓明、周积明:《中华文化史》

(1)依据材料和教材内容,概括元代在天文测绘、农业技术等方面的主要成就,探究这些成就取得的原因。

(2)综合上述材料,探究宋元其他重要科技成就对后世的影响。

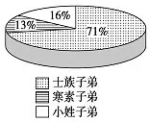

8 . 材料一 下图为《唐书》所载830名进士的出身分布比例。宋代进一步完善了科举考试,开始实行糊名和誊录,并建立防止徇私的新方法。糊名,就是把考生考卷上的姓名、籍贯等密封起来,又称“弥封”或“封弥”。但是,糊名之后,还可以认识字画。根据袁州人李夷宾建议,将考生的试卷另行誊录。考官评阅试卷时,不仅不知道考生的姓名,连考生的字迹也无从辨认。这种制度,对于防止主考官徇情取舍的确产生了很大的效力。……从997年到1124年,平均每年有200多人通过科举步入仕途,当时1.2万名甚至更多的高级官僚队伍中有一半以上皆来自于科举。1148年至1256年间的进士中,有一半以上三代均为布衣,可见科举制度网罗人才之力了。

——摘编自费正清著:《中国传统与变迁》等

(1)情境设问:通过教材内容和拓展材料,概括宋代科举制度进一步完善的表现,归纳其积极作用。通过宋代科举取士、婚俗观念变化的史实,理解宋代社会“取士不问家世,婚姻不问阀阅”的变化带来的影响。

(2)依据材料,分析出现图中唐代进士出身比例的原因。针对这一现象,结合问题探究概括宋代科举制度进一步完善的表现,分析这一做法的积极影响。

材料二 “婚姻不问阀阅,直求资财”,作为宋代比较突出而普遍的社会现象,它主要表现在男女婚嫁不顾门第、等级的悬殊,而以对方家庭是否富有为标准,以能否得到尽可能多的聘财、嫁妆作取舍,甚至专门选择富户联姻。例如,庆历中,身任馆阁清贵之职的凌景阳,与酒店富户孙氏女结婚。吏部侍郎孙祖德,“娶富人妻,以规有其财”。哲宗绍圣年间,许州阳翟县豪民盖渐,家紫累巨万计,女三人,“有朝士之无耻者,利其财,纳其仲为子妇”。正是在婚姻论财风气的影响下,为了多得聘财、资装,一些士大夫全然不考虑自己的身份、名誉,也不顾封建的礼义道德,甚至敢冒法律之禁,演出了一幕幕丑剧。据《宋史·向敏中传》《续资治通鉴长》等记载,薛居正子惟吉之寡妇柴氏,将携资产再嫁。向敏中、张齐贤都争着求娶,后为张齐贤所得,敏中为此记恨在心,串通薛居正、孙违诏贸其居第,互相闹得不可开交。

——摘编自方建新:《宋代婚姻论财》,历史研究,1986年03期

(3)依据材料,概括宋代“婚姻不问阀阅”的表现。辩证分析这种现象的影响。

(4)综合上述材料,理解宋代社会“取士不问家世,婚姻不问阀阅”的变化带来的影响。

材料一 从政治方面讲,为保持门面上之前后一致,宋朝几乎恢复了唐朝所有衙门职司,同时也创立了许多新机构,这些新机构功能上更具弹性,在业务上超越旧有组织。从经济方面讲,宋朝面临中国有史以来最为显著的进步:城市勃兴,内陆河流舟楫繁密,造船业也突飞猛进。中国内地与国际贸易都达到了空前的高峰。铜钱之流通也创造了新纪录,之后再未为任何朝代打破。

——摘自黄仁宇《中国大历史》

材料二 宋时官员们有丰厚的俸禄,以满足奢华生活的需求。宋代的官员大多是有高度文化修养的士大夫,他们的享乐方式通常是轻歌曼舞,浅斟低唱。宋代文人大多实现了社会责任感和个性自由的整合,他们用诗文来表现有关政治、社会的严肃内容,词则用来抒写纯属个人私生活的幽约情愫。这样的分工对词的发展大有好处。都市繁荣,民间的娱乐场所也需要大量的歌词,士大夫的词作便通过各种途径流传于民间。

——摘编自袁行霈《中国文学史》

(1)结合材料一与所学知识,说明宋代“新机构”的功能,并简述宋代在“市”“国际贸易”方面显著进步的表现。

(2)根据材料二概括宋代词繁荣的原因。结合所学知识指出“打破诗与词的界限”的文学家。

材料一 春秋战国时期,社会变革逐步加剧,社会冲突和矛盾愈演愈烈,旧制度分崩离析,士阶层积极思考解决的方法,提出一系列的政治主张。随着士人队伍的壮大,代表各阶层的学派越来越多,提出的主张也越来越多,涌现出孔子、孟子、老子、庄子、墨子等一大批思想家。战国时期,被称为诸子百家的各个学派、各种思想交错碰撞,相互批评,相互吸收,形成了为后世所称道的“百家争鸣”盛况,在中国古代思想史上写下了最为绚烂的一笔。

——摘自《中国通史》

材料二 唐是继先秦后又一个百家争鸣百花齐放的黄金时期。文学艺术门类多样,有诗歌、散文、传记等,其它艺术如绘画、音乐、舞蹈、雕塑等都得到发展;政治文化、商业文化、外交文化都体现出不一样的胸怀,具有辉煌大气之美。文学艺术高度发达,诗歌类型多样、内容扩大,小说上产生了唐传奇,开拓了后世文学的道路;书法出现了颜真卿、柳公权、欧阳询这些榰书大家,他们所创立的书体成为后世汉字的主要形态——正楷。唐代各类文化艺术融江了之前魏晋南北朝时期南方和北方文化交融的成果,大胆吸收了周边民族文化和外来文化。

——摘编自百度文档

材料三 (宋代)儒学方面兴起了后来被称作家学融汇了之朱子学的新儒学;文化方面,在古文复兴的同时,口语文学也兴盛起来;印刷术得到了空前发展而且发行的书籍不仅仅是儒家经典,还有历史书、请文集等。在这里值得特别一提的是科学书籍的出版发行。从科技和文化看宋朝是“现代的拂晓时分”。

——摘编自《中国文化概论》

请回答:

(1)根据材料一和所学知识分析“百家争鸣”局面出现的历史背景和意义。

(2)根据材料二概括唐朝文化的特点,结合所学知识分析其原因。

(3)根据材料三并结合所学知识,谈谈对“从科技和文化看宋朝是“现代的拂晓时分””的理解。