材料 为巩固和发展统一的多民族国家,历代王朝在一些不具备设置郡县管理的边疆地区,采取了灵活多样、行之有效的措施,其中典型措施是设立了一些专门管辖机构,诸如西域都护府,负责维护边疆地区的稳定。隋唐两朝实行较为开明的治边政策,设置的羁縻府州遍布于东西南北各边疆民族地区。元朝在地方上设置行中书省行政区域,对南部的广大少数民族地区除设置宣慰司、安抚司等机构外,大量任用土著首领对少数民族进行管理,即土官制度,实现了对边疆地区广泛而直接的管理。清朝政府在中央,设立理藩院,主管边疆民族事务。在地方,采用适合当地民族社会的统治体制,如西藏以达赖和驻藏大臣协同管理噶厦政府制,西南地区改土归流酌情保留土司制,台湾为隶属福建的府州县制等等。

——摘编自马大正《中国古代的边疆政策与边疆治理》

(1)根据材料并结合所学知识,将下列史实的字母编号填入对应的空格中。

A.北庭都元帅府B.西域都护府C.安北都护府D.台湾行省E.澎湖巡检司F.宣政院G.宣慰司

| 地区 | 朝代 | 管辖机构 |

| 新疆 | 汉朝 | ① |

| 唐朝 | 安西都护府 | |

| 北庭都护府 | ||

| 元朝 | ② | |

| ③ | ||

| 清朝 | 伊犁将军 | |

| 西藏 | 元朝 | ④ |

| 清朝 | 驻藏大臣 | |

| 台湾 | 元朝 | ⑤ |

| 清朝 | 台湾府 |

(2)根据材料并结合所学知识,简析中国古代边疆治理的特点及意义。

材料一、张骞通西域后,设校尉管理屯田,“有副校尉,秩比两千石,丞一人,司马、侯千人各二人”。唐朝统一西域之后,在此驻扎重兵,任命各级官吏,推行内地的均田制、租庸调制及府兵制,并在天山南麓大兴屯田,使中原地区先进的农业生产技术进一步推广到西域。以此为根基,不断对中亚施加影响。

——摘编自朱绍侯、张海鹏、齐涛主编《中国古代史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括汉、唐加强对西域管理的主要措施,并说明这些措施的积极作用。

材料二、葡萄牙人用武力占领马六甲是对当时的朝贡体系——以中国为主导的东亚秩序体系的直接威胁。明武宗本应帮助马六甲苏丹反击葡萄牙人,但当时的明朝已经没有了积极进取的精神,坐视马六甲这一交通枢纽落入他手。葡萄牙很快建立起以马六甲为支点的联系欧亚大陆两端的里斯本——果阿——马六甲——中国的贸易航线。1553年,葡萄牙人登上了澳门的海岸,开始建立教堂和商站。

——摘编自威尔士(英)《大国的崛起》

(2)结合材料和所学知识,分析明中叶以来中国的对外关系发生了怎样的变化?材料中“明朝已经没有了积极进取的精神”的原因有哪些?

材料一 郑和下西洋期间倡导的不欺寡不凌弱,友好相处,共享太平,为亚非国家之间的交往,确立了不成文的准则,对后世产生深远影响。…所经之地,本着“怀柔远人”“和顺万邦”“共享天下太平”的宗旨,倡导“王道”,反对“霸道”。以和平友好精神,敦睦邻邦,以德服人,宣扬中华文化,其所表现的是“和平海权”,而非武力侵略行为。

——摘编自《中国历史》

材料二 1953年12月,周恩来总理在同印度政府代表团就关于两国在中国西藏地区的关系问题举行谈判时,首次完整地提出了和平共处五项原则,并得到印方的赞同。1954年6月,周恩来总理先后访问印度和缅甸,分别同印度、缅甸发表联合声明,确认和平共处五项原则是指导两国关系的原则,并共同倡议将五项原则作为指导一般国际关系的原则。1955年4月在印尼万隆召开的亚非会议上,和平共处五项原则得到了引申和发展,并被吸纳进会议通过的处理国际关系的十项原则之中。

——摘编自新华网

材料三 2015年9月28日,习近平首次在联合国阐述“人类命运共同体”的理念。他强调:和当今世界,各国相互依存、休戚与共,我们要继承和弘扬联合国宪章宗旨和原则,构建以合作共赢为核心的新型国际关系,打造人类命运共同体。他还呼吁:让我们更加紧密地团结起来,携手构建合作共赢新伙伴,同心打造人类命运共同体。

——摘编自和讯网

(1)根据材料一、二,指出郑和下西洋和新中国初期外交活动的相同点。

(2)根据材料二、三并结合所学知识,指出和平共处五项原则和“人类命运共同体”理念的相通之处。分析“人类命运共同体”理念的现实意义。

4 . 阅读材料,完成下列要求。

材料倭寇之患从明初以来就一直存在。随着明朝政治腐败,海防松弛,倭寇气焰便日益嚣张。明朝中后期东南沿海一带商品经济进一步发展,对外贸易相当发达。沿海一带私人经营的海上贸易也十分活跃。一些海商大贾、淅闽大姓为了牟取暴利,不顾朝廷的海禁命令,和“番舶夷商”相互贩卖货物,他们成群分党,形成海上武装走私集团,有的甚至亡命海外,勾结日本各岛的倭寇,于沿海劫掠。

在倭寇长期为患之时,明朝军队中涌现了执倭名将戚继光。他鉴于卫所军有不习战阵的弱点,恳请获准后亲赴“俗称剽悍”的义乌招募农民和矿工,组织训练一支3000多人的新军。他治军有方。教育将士要杀贼保民,严格军事训练,搏演自己创制的鸳鸯阵。戚继光注重研究葡萄牙和日本的新式火器,仿制出鸟镜和“佛朗机”炮,从而使明军进入了冷热兵器混用的阶段。由于新军将士英勇善战,屡立战功,被誉为“戚家军”。嘉靖四十年,倭寇梵掠渐东,他率军在龙山大败倭寇、继之在台州地,扫平渐东。次年率6000精兵援闽。捣破倭寇在横屿(今宁德东北)的老巢。嘉靖四十二年再援福建,升总兵官,与刘显、俞大猷分三路进攻平海卫。次年春,相继败倭于仙游城下,福建倭患遂平。嘉靖四十四年又与俞大猷会师。歼灭广东的倭寇。东南沿海倭患完全解除。

抗倭斗争的胜利,与广大人民群众的支持和其他抗倭将领的配合是密不可分的。在剿倭战争中,威继光身先士卒,与士兵同甘其苦,严格要求士兵,不准扰害百姓,做到兵民相体;在战略战术上,攻其无备,出其不意,进攻中集中兵力打歼灭战,防御中积极主动而不是机械地死守,在防御中伺机反攻。创造了独树一帜的“鸳鸯阵”。发辉集体互助、长短兵器结合的机动,灵活、严密的作战力量,有效地打击敌人。这是戚家军屡败倭寇的重要原因,也是戚继光和戚家军留给后人的一份宝贵财富。

——摘编自《威继光评传》

(1)根据材料并结合所学知识,简析倭寇之患出现的原因。

(2)根据材料并结合所学知识,概括戚继光抗倭胜利的原因和意义。

材料一 1587年“并无大事可叙”。学者黄仁宇却从此年入手,剖析明中后期社会,写成《万历十五年》。

该著作涉及的重要人物有:

时年24岁的万历皇帝。他一方面依赖内阁,另一方面又以司礼监太监加以牵制,后来创造了近30年不上朝的专制主义君主制史上“荒诞奇迹”;

已经去世了5年的内阁首辅张居正。他生前虽然守住了内阁只是皇帝处理国政的助理机构、不能正式统率六部百司的底线,却把内阁政治演绎得有声有色;

在这年去世的的名将戚继光。他曾在浙闽粤沿海大败倭寇,保卫了东南海防;

在内地已成功定居了4年多的西方传教士利玛窦。他从欧洲出发,经过葡萄牙占领的澳门,活跃于广东一带。

——据《万历十五年》编写

材料二 玉米、番薯等“种出西土”,在不少地方开始种植。

——据[明]李时珍《本草纲目》、徐光启《农政全书》等

(1)阅读材料,联系所学知识,简述明朝中后期的政治形态,并分析造成政治日益黑暗的重要原因。

(2)试揭示明朝中后期在经济领域中(含农业、手工业、商业等)日益凸显出来的新气象和政府实行的老政策。

(3)充分利用材料提供的信息,以日本、西欧(葡萄牙)为切入点,简要叙述明朝中后期中外关系的基本内容以及明朝政府的政策。

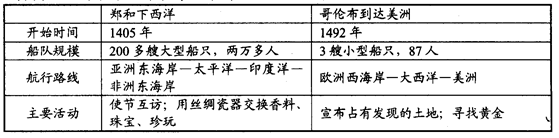

材料一:郑和下西洋和哥伦布到达美洲对比图。

材料二:19世纪30~40年代,英国完成产业革命,成为以机器大工业为基础的工业国。1820年,英国只有2000万人口,而它的工业生产却占了世界工业总产量的50%。到1870年仍然占到32%,居世界第一位。到19世纪中叶,一半以上的工业品要靠在国外市场上销售。英国的出口贸易额从1820年到1870年增加4倍以上。1820年英国在世界贸易总额中所占的比重为18%,1840年上升为21%,1870年上升为22%。英国不仅是各国工业消费品的供应者,也是各国工业生产资料的最大供应者,19世纪中叶,英国棉纺织品的80%输出国外。英国在大量出口工业品的同时,国内工业消费的大部分原料,特别是棉花、羊毛、生丝、木材以及谷物,要靠外国来供应。1841~1850年间,英国输入的棉花年平均达7.9亿磅,其中3/4来自美国,其余分别来自印度、巴西、埃及和西印度等地。

英国为了把工业品远销到世界各地,从各国输入廉价原料,并控制世界贸易,大力发展海运业。1870年,英国的商船从1840年的276.8万总吨增加到569.1万总吨,超过了荷兰、法国、美国、德国和俄国的商船吨位的总和。

从19世纪20年代起,英国逐步降低了进口关税和出口限制,到50年代最后消除了保护关税的残余,成了实行自由贸易政策的国家。‘世界工厂”的经济地位和自由贸易的对外政策,促进了世界经济的发展,也使英国走上了大规模进行对外经济扩张和殖民侵略的道路。

(1)依据材料并结合所学知识,分析哥伦布首航美洲的意义并评价郑和下西洋。

(2)依据材料分析英国成为“世界工厂”的原因并指出中国古代丝路市场和英国开拓的市场的区别。