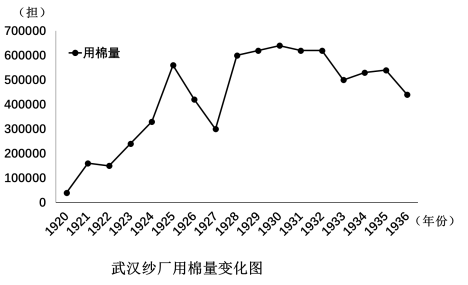

| A.时局变化影响中国民族工业发展 | B.列强侵略导致民族工业萧条 |

| C.民族工业经济结构发生根本变化 | D.棉纺织业是国民经济的支柱 |

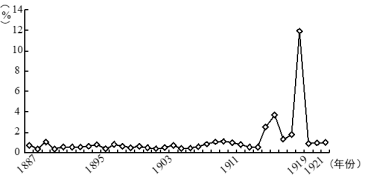

| A.民族危机的不断加深 | B.民族资本主义不断发展 |

| C.马克思主义广泛传播 | D.传统主流思想地位动摇 |

| A.家居变革提升生活品质 | B.倡用国货迎合时代潮流 |

| C.城市生活助长奢靡之风 | D.消费能力增强身份认同 |

材料 随着中国日渐被卷入由近代东西方列强帝国主义扩张所形塑的世界体系,时人已经逐渐认识到,思考中国问题必须同时思考同一时期的欧洲与全球问题,以辨别中国在全球关系中所处的地位,并提供一种具有比较性的全球视野。单纯地从中国自身历史轴线上思考中国问题已不太可能。从这样的视角出发,一部中国近代史,就是在不断变化的内外形势下,形塑新的政治实践主体,反抗各种政治、社会与文化压迫,探索具有普遍意义的平等与解放的历史;更是在古今中西纠缠不清的情况下,思考中国文化存续与更生的历史。

——摘编自王锐《合富强叙事、阶级叙事、文明叙事为——关于中国近代史叙事的思考》

根据材料,就材料整体或部分,自拟一个具体论题,并结合所学知识予以阐述。(要求:论题明确,史论结合,逻辑清晰,表述完整。)材料一 《晋书·桓温传》记有东晋大将桓温的一段话:“自强胡陵暴,中华荡覆,狼狈失据,权幸扬越。”《十六国春秋》记十六国时原西晋旧臣贾坚仕于前燕,(东晋)士子荀羡劝说贾坚说:“‘君父、祖世为晋臣,奈何背本不降?’坚曰:‘晋自弃中华,非吾叛也。民既无主,强则附之。’”贞观时,给事中杜楚客在谈及北方突厥时云:“今令其部落散处河南,逼近中华,久必为患。”《唐律疏议》规定:“造畜蛊毒,所在不容,摈之荒服,绝其根本,故虽妇人,亦须投窜,纵令嫁向中华,事发还从配遣。”

材料二 梁启超在20世纪初逐渐形成了自己的“中华民族观”。梁启超认为:“民族主义者,世界最光明正大公平之主义也。不使他族侵我之自由,我亦毋侵他族之自由。在于本国,人之独立,其在于世界也,国之独立。”“吾中国言民族者,当于小民族主义之外,更提倡大民族主义。小民族主义者何?汉族对于国内他族是也。大民族主义者何?合国内本部属部之诸族以对于国外之诸族是也。”“现今之中华民族自始本非一族,实由多数民族混合而成。”“究我之此论,其将唤起我民族共同之感情,抑将益增长我民族畛域之感情。”

(1)指出材料一中“中华”一词内涵的变化。结合时代背景,分析变化的原因。(2)根据材料二,结合所学,评析梁启超的“中华民族观”。

| A.工业结构渐趋合理化 | B.中国贸易逆差持续扩大 |

| C.列强加紧对华资本输出 | D.外部环境影响民族工业发展 |

| A.实业救国思潮的兴起 | B.爱国救亡运动的影响 |

| C.南京临时政府的压力 | D.国民革命运动的推动 |

材料一 《马赛曲》翻译改动的部分情况

| “麦须尔诗”(1873年王韬译) | 用中国古典七言诗的格律来翻译,认为诗的主旨是反对国王的残酷统治,梁启超在1902年《新民丛报》中高度肯定该译稿。 |

| “法(佛)兰西革命歌”(1904年侠民译) | 用文言文翻译,被同盟会机关报《民报》、《中国革命记》等转载,被视为法国大革命的象征。 |

| “马赛曲”(1920年马骥良译) | 用白话文翻译,对“citoyen”的翻译,从“体团”变为“国民”,此后白话文翻译的《马赛曲》版本不断出现。 |

材料二 抗战时期,《马赛曲》成为救亡图存的重要媒介。与此同时,《战歌》、《新马赛曲》等改编作品应时而生,歌词呈现出日益严峻的国难危机,“呼吁中国同胞:‘不分恩怨,不分你我,有钱出钱,有力出力,作一全民族革命战争’。”《马赛曲》对《义勇军进行曲》的创作也有启发作用,《马赛曲》中“用肮脏的血液,灌溉我们的田野”与《义勇军进行曲》中“把我们的血肉筑成我们新的长城”意义近似,《马赛曲》中多次出现的“前进”在《义勇军进行曲》中被不断强调。

——摘编自宋逸炜《〈马赛曲〉在近代中国的多重变奏》

(1)据材料一、概括《马赛曲》翻译改动变化的表现,并说明变化的时代背景。(2)据材料二并结合所学知识,简析抗战时期《马赛曲》翻译改动的积极影响。

材料 1902——1905年,陈独秀相继创办青年励志学社,秘密传播革命读物;组织发起安徽爱国会,揭露沙俄侵略企图;创办《安徽俗话报》,并利用学堂教师身份成立反清组织“岳王会”并任总会长。1913年,他参加了二次革命。1915年,陈独秀在上海创办《青年杂志》(后改名为《新青年》),宣扬“科学”与“民主”。受其影响,恽代英在武汉成立互助社,毛泽东、蔡和森等在湖南创办新民学会,邓中夏、许德珩等组织国民社,傅斯年等发起新潮社。俄国十月革命后,陈独秀继李大钊之后投入对马克思主义的研究。1920年,陈独秀在《新青年》增加“劳动节纪念号”,刊登激发劳动群众革命意识觉醒的文章,还亲自到工厂发表演说,《劳动者的觉悟》《上海厚生纱厂湖南女工问题》等著名演讲稿用通俗易懂的语言宣传马克思主义。他还成立上海共产主义早期组织,创办“外国语学社”,分批派送学员到莫斯科东方大学学习,学员中包含刘少奇、任弼时、萧劲光等。

——摘编自纪亚光、蔡明菲《中国早期共产主义运动的缔造者—陈独秀》

(1)根据材料,指出陈独秀创建组织和创办刊物倾向的变化,并说明陈独秀这些做法背后的共同追求。(2)根据材料并结合所学知识,简析影响陈独秀创建组织和创办刊物倾向变化的因素。

材料一 作为乡村社会的领袖,乡绅、族长等精英一直扮演着传统国家和民众沟通桥梁的作用。但由于20世纪初的国家陷入了前所未有的内政外交危机中,乡村精英无法在基层治理中发挥原有的功能。在这种条件下,乡村社会的权力真空便需要新的社会群体来填补。这种社会群体既要有足够的能力完成国家汲取资源的任务,又不能在乎自己的社会名声,甚至要不惜与乡村社会的利益对立。为此,乡村社会的狠人、恶人、地痞等社会群体便趁机登上了乡村治理的舞台,成为国家在基层的代理人。

——摘编自郭亮《家国关系:理解近代以来中国基层治理变迁的一个视角》

材料二 19世纪60年代,日本政府推动开展“造村运动”。日本不同地区的农村基本状况差异较大,因此需要根据当地的农业资源、文化资源以及经济状况发展特色农产品。对初级农产品进行一定程度的加工后用途多样化,还能够有效提高农户收入,较好地满足市场对于不同农产品的需求。日本还建立了代表农民利益的农民经济合作组织“农协”,形成以农民经济合作组织“农协”和村行政自治组织并行的乡村二元治理结构。此外,为提高乡村治理水平和农村发展水平,政府相继颁布《农村、山村、渔村通电促进法》(1952),《町村合并推进法》(1953)等法律,主要针对乡村建设和乡村治理方面进行详细的规定,以增加日本乡村生活的活力,提高乡村基础设施的建设水平和完善乡村的行政治理体制等。

——摘编自李金锴、高鸣《乡村治理何以有效?——国外典型实践模式及启示》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析近代中国乡村社会权力群体变化的原因。(2)根据材料二,总结日本的乡村治理经验。