材料一 实现经济上赶超资本主义发达国家,是20世纪社会主义国家普遍实行的经济发展战略。第二次世界大战以后,新产生的绝大多数社会主义国家,都是第二次世界大战的被侵略、被压迫者,都是由民族、民主革命转变到社会主义革命的。同时,世界两大阵营的对立和战争威胁,使得这些社会主义国家工业化任务也更加迫切。社会主义只有在经济发展上表现出超过资本主义的优越性和速度,才有可能存在和发展。这是战后社会主义国家赶超型发展现和战略形成的根本原因。这种发展观可以苏联的工业化理论为代表。它作为20世纪20年代末到50年代初苏联的主流理论和指导思想,不仅对苏联,也对其他社会主义国家产生了深远影响。

——摘编自武力著《中国共产党与当代中国经济发展研究》

材料二 经过国民经济的恢复和近一年的酝酿,1953年9月,新中国正式形成过渡时期总路线,即“从中华人民共和国成立,到社会主义改造基本完成,这是一个过渡时期。党在这个过渡时期的总路线和总任务,是要在一个相当长的时期内,逐步实现国家的社会主义工业化,并逐步实现国家对农业、对手工业和对资本主义工商业的社会主义改造”。同年,第一个五年计划启动,重工业的发展被摆在了突出而重要的位置上。重工业优先的工业化战略的确立与迅速推进,直接影响和决定了中国在随后几十年中的经济运行方式和发展轨迹。

——摘编自郑有贵主编《中华人民共和国经济史(1949-2012)》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,说明新中国成立初期社会主义工业化建设的背景。(2)根据材料一、二并结合所学知识,简述新中国初期社会主义工业化建设的特点。

| A.继承了中国传统民族音乐的基本风格 | B.唱出了人们对未来幸福生活的向往 |

| C.体现了“双百方针”倡导的创作精神 | D.描绘了社会主义工业化的建设场景 |

材料一 新中国成立初期,中国共产党在毛泽东同志的领导下,对社会主义道路进行了艰辛的探索,在较短的时间里,建立起独立的比较完整的工业体系和国民经济体系,加之毛泽东的理论探索是在“左“倾思想盛行的大环境下进行的,中国在社会主义道路的探索之中也经历了一些曲折。

——《中华民族伟大复兴视域下毛泽东对中国社会主义建设道路的艰辛探索及其当代价值》

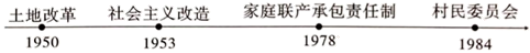

材料二 邓小平指出:“改革首先是从农村做起的。”中国的经济体制改革之所以首先从农村开始,一方面是因为农村是受传统计划经济制度压抑较严重的社区,从相对意义上说,很多农民连温饱问题都没有得到解决,因此,在传统计划经济制度下,农村与城市是典型的二元经济结构,且自给自足的自然经济在农村占很大比重,使得农村的经济制度变迁可以在一个相对封闭的系统内进行,极大地解放和发展了生产力,也说明中国经济制度变迁的市场化方向是生产力发展所要求的方向。

——摘编自许经勇《改革开放以来中国经济制度变迁回顾与思考》

(1)根据材料一并结合所学知识,举例说明我国在社会主义探索过程中的“伟大成就”和“曲折”。(2)根据材料二并结合所学知识,概括中国经济体制改革首先在农村推进的原因并分析其积极影响。

| A.推进了工业化的完成 | B.推动了教育合理化布局 |

| C.有利于建设新型国家 | D.实现了科研全面市场化 |

| A.计划经济体制基本建立 | B.借鉴实行了新经济政策 |

| C.建立了生产资料公有制 | D.积极探索中国发展道路 |

| 时间 | 土地政策 |

| 1931年11月 | 《中华苏维埃共和国土地法》基本内容有:规定无偿没收“地主、豪绅、军阀、官僚以及其他大私有主的土地,平均分配一切土地”,废除封建土地剥削制度:禁止高利货债务剥削,废除农民欠地主的旧债务,取消一切佃租契约等等。 |

| 1942年1月 | 中共中央《关于抗日根据地土地政策的决定》:在未实行土改的地区允许地主出租土地,但原则上须按照战前的原租额减低25%,承认战前的借贷关系,但年利息一般不得超过一分半。对富农的办法等同地主,故在实行减租减息后,又得交租交息。这就是停止没收地主土地,普遍实行减租减息政策的具体内容。 |

| 1947年1月 | 《中国土地法大纲》规定:废除封建及半封建性剥削的土地制度,实行耕者有其田的土地制度:废除一切乡村中在土地制度改革以前的债务;分配给人民的土地,由政府发给土地所有证,并承认其自由经营、买卖及在特定条件下出租的权利;为贯彻土地改革的实施,对于一切违抗或破坏本法的罪犯,应组织人民法庭予以审判及处分。 |

| 1953年12月 | 《中国共产党中央委员会关于发展农业生产合作社的决议》:经过简单的共同劳动的临时互助组和在共同劳动的基础上实行某些分工分业而有某些少量公共财产的常年互助组,到实行土地入股、统一经营而有较多公共财产的农业生产合作社,到实行完全的社会主义的集体农民公有制的更高级的农业生产合作社(也就是集体农庄) |

| A.体现出“双百方针”的创作精神 | B.推动了社会主义工业化的顺利开展 |

| C.激发人民投身经济建设的热情 | D.反映工人阶级在建设中的关键作用 |

材料一 明初,朱元璋采取鼓励垦荒政策,至洪武二十六年(1393年),全国人口数大约为7270万,清朝经过顺治、康熙、雍正三朝的增长,至道光二十年(1840年),人口总数增至4亿3千多万,达到了中国古代历史上的最高峰。人口的快速增加导致出现了许多社会问题,当时的学者洪亮吉觉察到这些问题,提出了调剂人口的思想,但没有被重视。

民国初期,国事衰败,“人满之患”的弊端日渐暴露。以《东方杂志》为代表,众多报刊积极刊登人口研究文章。这些文章运用西方马尔萨斯人口论和社会调查的方法,反对人口增殖的传统人口观,试图通过人口品质提高、优生手段达到民富国强的目标。

下表为《东方杂志》涉及人口研究的文章统计表:

| 文章篇数(部分) | 涉及人口理论9篇,强调生育控制4篇,人口调查15篇 | 文章作者(部分) | 陈长潇、潘光旦、孙本文、乔启明(人口学者),竺可帧(气象学家)、彭家元(农业学家)、张荫麟(历史学家) |

——摘编自任惠玲《洪亮吉人口思想与马尔萨斯人口理论的比较及启示》等

材料二 新中国成立70多年来,我国人口增长呈现阶段性特征,人口政策也在不断调整变化。50年代经济建设中“深深感受到不是人口太多,而是人手不足”,彼时“人多力量大”成为社会发展的主旋律,加上受苏联鼓励人口增长的影响较深,党和政府对生育行为进行嘉奖。“鼓励”性人口生育政策带来的人口过快增长与社会资源供给不足的矛盾不断凸显,1957年马寅初著作《新人口论》深入剖析了当时中国的人口问题,60年代国务院首次提出计划生育。1978年“实行计划生育”第一次被写进《宪法》,国家明确提倡一对夫妇只生育一个孩子。21世纪后,我国又面临人口老龄化加剧、年轻劳动力短缺等问题,2016年实施全面两孩政策。

——摘编自马红鸽、贺晓迎《建党百年来中国共产党人口生育政策变迁及其启示》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析明清时期人口快速增长的历史背景,概括民国初期人口研究的主要特点。(2)根据材料二并结合所学知识,指出建国后影响我国人口政策变化的主要因素。

(3)结合上述材料,谈谈中国历史上人口发展变化带来的启示。

| A.都涉及农村经济体制改革 | B.都调动了广大人民的生产积极性 |

| C.都是生产关系的根本性调整 | D.都推动了基层乡村的发展和建设 |

材料 建设工业强国,是中国共产党人在七届二中全会上作为建国方略提出的。1954年,周恩来在第一届全国人大政府工作报告中明确指出:“如果我们不建设强大的现代化的工业、现代化的农业、现代化的交通运输业和现代化的国防,我们就不能摆脱落后和贫困。”这是周恩来代表党中央第一次提出关于“四个现代化”的构想。1957年,毛泽东将科学文化现代化和国防现代化列入了实现中国现代化的整体构想中,周恩来说明工业现代化“包括交通运输在内”,因而“交通运输现代化”不再被单独作为一个现代化概念。1960年,周恩来将“科学文化现代化”改为“科学技术现代化”,这样“四个现代化”的基本内容便被完整提了出来。根据毛泽东的建议,1964年12月周恩来在三届全国人大一次会议《政府工作报告》中代表中国共产党中央委员会、国务院首次确定了“四个现代化”目标的规范表述,即“把我国建设成为一个具有现代农业、现代工业、现代国防和现代科学技术的社会主义强国”。“四个现代化”的口号就在全国范围内广泛传播开来。

——据中共中央文献研究室《中国共产党历史》

(1)根据材料并结合所学知识,概括毛泽东、周恩来等领导人探索“四个现代化”的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,说明毛泽东、周恩来等领导人提出“四个现代化”的意义。