材料一 蔡伦,字敬仲,桂阳人也……自古书契多编以竹简,其用缣帛者谓之为纸。缣贵而简重,并不便于人,伦乃造意用树肤、麻头及敝布、鱼网以为纸。元兴元年奏上之,帝善其能,自是莫不从用焉,故天下咸称“蔡侯纸”。

——《后汉书•蔡伦传》

材料二 怛逻斯战役是唐朝和阿拉伯帝国之间的一场大战。被阿拉伯人所俘的唐军兵士中,有一些是造纸工匠,这些工匠把造纸法传入撒马尔罕和巴格达。830年,巴格达建立了由科学院、图书馆、译学馆组成“智慧宫”,大规模开展翻译事业。撒马尔罕和巴格达生产的纸,为翻译事业提供了条件。译学馆广泛地吸收世界各国科学文化遗产。古希腊的许多科学著作得以保存下来,几乎全赖阿拉伯文的译本。阿拉伯人把中国的造纸术传入欧洲。西班牙是欧洲最早发展起造纸业的国家。纸的大量生产推动了西班牙翻译古典遗产的热潮,许多重要的阿拉伯学术著作以及古犹太和古希腊的重要著作在11、12世纪被译成西欧知识界通行的拉丁文。这些著作在希腊古典文化和欧洲近代科学之间建起了一座桥梁。到14世纪末,意大利、法国、德国南部都有了纸的生产,纸大致已经代替羊皮纸成为通行的书写材料。

——摘编自武斌《文明的力量:中华文明的世界影响力》

(1)依据材料一,分析蔡伦改进造纸术的原因。(2)结合材料二和所学,简述其影响。

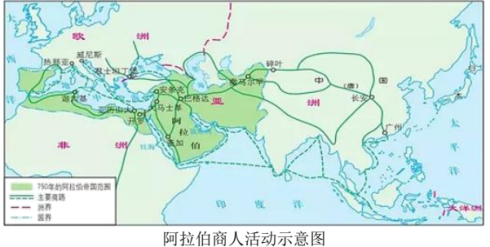

材料一 阿拉伯文化在世界历史上占有极高地位,具有包容、博大、求知等精质,公元6世纪至7世纪,外来慢略和传统商路改变导致了阿拉伯半离的经济和社会矛盾,先知穆罕默德建立了庞大帝国。阿拉伯帝国处在东西方的交通收道上,商业往来、人员交往,为文化对接与碰撞提供了便利,当时的阿拉伯帝国如日中天,是当时政局松散、不统一的西欧所无法比拟的,文化的对外传播既是帝国强盛的标志,也是必然的结果,阿拉伯人对于书籍和典籍是非常珍视与热爱的,达宫显贵等人出资兴建图书馆,伊斯兰教也十分鼓励教徒学习知识。特别是兴起于中世纪的翻译运动,从最开始零星翻译到最后声势浩大的群众社会活动,阿拉伯人的学识在升华与充实。随着时间推移,这些典籍又流回欧洲,在其理性的土壤上开出绚烂的花朵。

——摘编自殷实的《论中世纪阿拉伯文化的对外传播》

材料二 中世纪的阿拉伯文化辉煌灿烂,它与希腊、罗马等文化一起大放异彩,在世界文化中占重要地位,对欧洲有很大影响,对人类文明做出了贡献。其数学、天文学、物理学、化学和医学对欧洲自然科学起到了启蒙作用,其地理学家宣传了古代地圆说,认为世界这个已知半球有一个“圆屋顶”,坐落在与四个方位基点距离相等的地方,并把它写进了拉丁语著作,后来哥伦布从中获得启发,推动了他去发现新大陆。其文学对欧洲文学发展影响较大,但丁的《神曲》、薄伽丘的《十日谈》、塞万提斯的《堂吉诃德》等,在取材,写法和风格上都曾借鉴于阿拉伯文学。阿拉伯帝国与唐朝有着频繁的经济文化往来,中国广州、扬州等地也成为阿拉伯商人来往之地,造纸术、指南针、火药等都先由阿拉伯人接受再传播到西方。

——摘编自唐宝才的《阿拉伯文化及其对世界的影响》

(1)根据材料一、概括中世纪阿拉伯文化繁荣的原因。(2)根据材料二并结合所学知识,简析中世纪阿拉伯文化的世界影响。

材料一:公元7世纪后,规模空前的统一和强盛,气派空前的宽容和摄取,为唐朝呼唤来诗歌的辉煌巅峰。仅在清代所编的《全唐诗》中,就有作品四万八千九百余首,诗人二千三百余家,其中有帝王、士大夫、布衣、乞丐、僧道、少儿、妇女等各阶层。诗篇传诵于“士庶、僧徒”“牛童、马走之口”,题写于“墙壁之上”,吟诵于“乡校、佛寺、逆旅、行舟之中”,乃至谱写成流行歌曲。白居易言“今时俗所重,正在此(诗歌)耳”,指明了“有唐吟业之盛”的社会心理基础。

——摘编自冯天瑜等《中华文明史》

材料二:8世纪中期以后,阿拉伯人建立起地跨欧亚非的大帝国,贸易与文化交流大发展。从中国学到的造纸术迅速传遍帝国各地,并随后传入西班牙。它从几大文明中心获得的极为丰富的遗产,帮助本国科学家取得实实在在的成就。例如,以“智慧之城”自誉的巴格达,拥有一批翻译家、一个图书馆、一座天文台和一所学校。翻译家翻译和研究波斯、印度、希腊科学家和哲学家的著作;天文台的工作不间断地延续了古人的天文观察,从而使文艺复兴时期的天文学家们获得了约900年的记录,为他们的重大发现提供了依据。

——摘编自[美]斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

(1)据材料一,概括诗歌在唐朝发展到顶峰的表现。并结合所学知识,分析其产生的时代背景。(2)据材料二,并结合所学知识,概述阿拉伯帝国对欧洲文明所发挥的作用。

材料一 阿拉伯人通过将实力雄厚的部落结为联盟,加强了统治。在进行统治时,阿拉伯人并不拘泥于民族,而是以伊斯兰教为纽带把各个民族维系在一起,通过这种方式,阿拉伯人和波斯人建立了合作机制。这样一来,实现了由通过军事征服的“征服时代”向从事经济活动的“经济时代”转型。……阿拉伯帝国的中心从与地中海相连的地区向与印度洋相连的地区转移,印度洋被纳入阿拉伯帝国的版图,同时,阿拉伯帝国的经济活动中心也从干燥的地中海,转移到干燥地带和湿润地带的连接处,并进入将东非、西亚、印度、东南亚、中国南部连在一起的印度洋,阿拉伯帝国转型成为陆地和海洋的大商业帝国。

——摘编自(日)宫崎正胜《大国霸权:5000年世界海陆空争霸》

材料二 古代中国与阿拉伯作为亚洲两大异质文明的载体,通过贸易上的相互弥补,器物文明层面的彼此借鉴,宗教文化方面的交流融通,发掘和吸纳有益养分,满足各自所需,从而推动了社会发展和进步,也对世界文明作出巨大贡献。

——摘编自王铁铮《历史上中国与阿拉伯国家的交往及其影响》

(2)根据材料二及所学知识,用史实说明古代中国和阿拉伯推动了社会发展和进步,也对世界文明作出巨大贡献。

材料一 在公元634年到公元750年,阿拉伯人建立起一个西起比利牛斯山脉,东至帕米尔高原的帝国,伴随着帝国建立,伊斯兰教也传往世界各地。经济繁荣又使阿拉伯商人的足迹踏遍了亚、非、欧三洲,在地中海、印度洋甚至远至中国东南沿海的辽阔区域,阿拉伯商人都一度是最活跃的群体。9世纪初,阿拔斯王朝的哈里发采用文化宽容政策,鼓励并组织对希腊古典哲学的大规模翻译活动。“智慧之城”巴格达拥有一大批专门的翻译人才。据说,翻译的稿酬以与译著重量相等的黄金来支付。柏拉图、亚里士多德、欧几里德、托勒密、希波克拉底等大批希腊、印度和波斯的经典得以保存。这使人类古典文明的辉煌成果在中世纪得以继承。公元771年,一位印度学者将一篇数学论文带到巴格达,其中包括从0到9等十个数字,阿拉伯人发现印度数字的优点,在帝国境内推广应用。随后,阿拉伯人又通过西班牙将印度数字传入欧洲,并传播到世界各国。公元712年,阿拉伯人在占领撒马尔罕时从中国人那里学会了造纸技术。公元794年,阿拉伯人在巴格达建立了第一座造纸作坊,当他们占领了西西里岛和西班牙以后,造纸技术也传进了欧洲。

——摘编自张帅《阿拉伯文明的起落》

材料二 我国的科技翻译始于16世纪末17世纪初,止于18世纪中叶,延续了近一二百年的历史,明末清初,西方殖民主义者入侵我国东南沿海,许多西方耶稣教会人士以科学传教为名进入中国进行宗教传播活动,当时中国的学者与他们合作翻译西方科学著作,著名的有徐光启、李之藻、杨庭筠,他们三位被耶稣教会人士称为“中国圣教三柱石”,还有意大利人利玛窦、熊三拔,日耳曼人汤若望。利玛窦开创了“中西合译”的翻译形式,也成了翻译传统。虽然徐光启他们未能留下详细的翻译方法理论,但他们的看法却很有创造性,如徐光启指出“欲求超胜,必须会通;会通之前,先须翻译”;李之藻提出“借我华言,翻出西义”;杨庭筠指出抓紧培养翻译工作者的必要性与紧迫性。所有这些都体现了译者的唯物思想和上进精神,同时也体现了译语中心的翻译传统。利玛窦等人之所以能在中国这个文化中心主义的国家生存并备受敬重,都是源于他们对中国文化的熟悉,他们采用“科学传教”和“儒教合一”的手段传播天主教,他们对《圣经》进行了归化处理,甚至用儒家的词汇如“天”“仁”“仁慈”来翻译《圣经》中的“Deus” “mercy” “benevolence”。

——摘编自韩敏《从中国历史上的四次翻译高潮看中国翻译传统》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析阿拉伯帝国出现大翻译时代的原因。(2)根据材料二并结合所学知识,概括明清时期中国翻译活动的特点。

(3)根据两则材料并结合所学知识,对比阿拉伯帝国时期和明清时期翻译活动的差异。

材料 在周边地区先进生产关系的影响下,奥斯曼土耳其人内部也出现了封建生产关系的萌芽。部落贵族企图通过侵略掠夺来获取新的土地和财富,下层民众则期望征服战争能改变自己的境遇和地位。奥斯曼帝国是近代早期欧亚大陆中部最具扩张性的力量,其扩张能力基于其充分发挥热兵器作战效力的军队。乌尔汗与同种同教的突厥邻国保持友好关系,对风雨飘摇中的拜占庭帝国则集中全力,软硬兼施,不断蚕食其领土。穆罕默德二世继位后,即将夺取君士坦丁堡作为自己的历史使命。1453年5月29日,苦苦支撑了53天的君士坦丁堡终告失守,历经千年风雨的拜占庭帝国退出历史舞台。16世纪中叶,奥斯曼帝国国力臻于鼎盛,成为横跨亚、非、欧三大洲的大帝国。14、15世纪的拜占庭资本主义生产关系缓慢萌芽,然而这一过程却因奥斯曼帝国的征服而明显放慢。苏丹政府对过往商旅强征名目繁多的苛捐杂税,意大利商人对东方贸易的垄断权受到影响。奥斯曼帝国试图消灭广大被征服地区原有居民的语言和文化,但另一方面,奥斯曼帝国承袭了古典伊斯兰文化,同时受到基督教的影响,并吸收了塞尔维亚、保加利亚和拜占庭文化以及犹太文化的元素,推动了伊斯兰文化的发展。

——摘编自王斯德《世界通史(第一编)》

(1)根据材料并结合所学知识,概括指出奥斯曼帝国对外扩张的历史条件。(2)根据材料并结合所学知识,指出奥斯曼帝国对外扩张的历史影响。

材料一 随着穆斯林的向东扩张,阿拉伯人建立起横跨欧、亚、非的大帝国、阿拔斯王朝初期,哈里发大权独揽,各行省听命于中央.在帝国政府中,外族虽可参与,但穆斯林与异教徒之间地位仍有较大差异.阿拉伯人不仅大力经营东方商道,从唐朝引进大宗商品及火器、造纸技术,而且大量吸收各地文化,翻译和保存了很多古代文献。王朝后期,帝国采用了选募士兵的方法,使突厥军人势力渐渐崛起.突厥将军跋扈,任意拥废君王,哈里发如同傀儡,各省总督也纷纷割据自立。

——摘编自许倬云《万古江河》

材料二 唐朝建立后,立即着手进行统一全国的战争。在魏晋以来民族大融合的基础上,唐实行开明的民族政策,唐太宗说:“自古皆贵中华,贱夷狄,朕独爱之如一。”羁縻政策的推行,推动了中华民族大家庭的团结巩固。随着对外关系的发展,唐政府也吸纳了不少外国人供职,外来宗教也大量涌入中国,但受尊崇的仍是道教和佛教,唐玄宗喜立边功,用募兵制取代府兵制,使得边防重镇军事实力迅速增强。安史之乱后,为弥补财政亏空,唐朝对税收体制做出重大调整,一定程度上加强了唐中央的经济力量。

——摘编自朱绍侯、齐涛主编《中国古代史》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括阿拔斯王朝与唐朝在国家治理上的异同。

(2)根据材料二并结合所学知识,简析唐朝国家治理对中国历史的意义。

材料一 文若虚羡慕“别人经商图利”,便买了一些橘子,跟着“专一做海外生意”的同乡出海。橘子在吉零国大受欢迎,文若虚净赚近千倍利润。返航时,水手“扯起半帆”,漂至一无人岛躲避风暴。文若虚在岛上捡回一个龟壳,后由在福建经商的波斯人玛宝哈出价白银五万两收购,二人“议定立契”,“合同为照”。从此,文若虚“家道殷富不绝”。

——摘编自明代凌濛初《初刻拍案惊奇》

材料二 《一千零一夜》故事多处涉及“中国元素”。如辛伯达第七次航海时抵达了中国,并得到一位善良老人的帮助。在《阿拉丁与神灯》原版故事中,主人公阿拉丁是一位中国人,其日常生活充满了沐浴熏香等典型的阿拉伯色彩,也出现了饮茶、喝交杯酒等中国习俗。

——摘编自《一千零一夜》

材料三 在广州象岗,考古学者从西汉初年南越王墓中发掘出犀形璜、犀角杯、陶犀角等制品。这些制品,有学者认为是从东南亚、南亚等产犀地,经由海上丝绸之路输入中国。

——摘编自王子今《西汉南越的犀象——以广州南越王墓出土资料为中心》等

(1)从材料一中提取故事情节,分别概述其所反映的历史现象。

(2)根据材料二并结合所学知识,评析《一千零一夜》“中国元素”的史料价值。

(3)有学者反对南越王墓犀牛制品系舶来物,认为其恰恰证明了西汉初年岭南本地产犀。如果要确证这一问题,你认为还需要哪些类型的史料?

材料一 一个成功的大一统帝国,必然也是能够成功与商人集团合作,接纳商贸秩序的帝国。唐王朝得到粟特人的协助,得以成功地经略西域,一旦双方决裂,唐人变成文化保守主义者,他们也就永远失去了中亚。宋元能够从繁荣的海上丝绸之路中获得好处,也是因为友善阿拉伯商人。明初一旦禁海,有不在少数的临海子民参与或主导倭寇组织。

——摘编自张笑字《商贸与文明·现代世界的诞生》

材料二 长期以来,穆斯林商人一直是欧亚商路的主宰者。从7世纪开始,来自波斯、埃及和美索不达米亚的水手和商人开始学着借助季风的力量前往印度。到8世纪20年代,穆斯林水手最远到达了中国的沿海地区。唐朝对外来文化采取了非常开放的态度,中国的艺术明显受到波斯和阿拉伯的影响。宋朝依然与伊斯兰世界进行贸易。

——摘编自(英)安德鲁《世界史》

分析材料并结合所学知识,以“商贸与文明”为题,写一则历史短文。(要求:表述成文,叙述完整;立论正确,史论结合;逻辑严密,条理清晰)