| A.加快了新航路的开辟 | B.促进了资本主义萌芽的产生 |

| C.推动价格革命的发生 | D.使《马可·波罗行纪》传入欧洲 |

材料一 历时性和共时性是语言学家索绪尔提出的概念,借用到历史领域,历时性强调的是随着时间的流逝人类社会所发生的演进,共时性强调的是在同一时间不同领域(或地域)的差异状态。对于历时性,我们以前强调过多,容易让学生产生历史是线性发展的错觉。其实,历史的不同领域(或地域)并非是齐头并进的,这个领域(或地域)已经进入21世纪那个领域(或地域)还停留在19世纪,这就是共时性。历时性思维和共时性思维并不矛盾,它们是互补的,学生掌握历时性和共时性思维,有助于更加全面地认识历史问题。

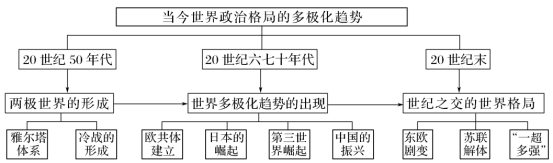

(1)依据材料一、提炼关于历史演进的历时性与共时性关系的观点。结合16-20世纪的世界历史的重要史实,加以论证。材料二 顺义区某同学在复习第二次世界大战后的历史时,绘制了一幅世界格局发展的示意图。

| A.受到葡萄牙王室的支持 | B.得益于在葡萄牙的生活经历 |

| C.是社会变革的必然结果 | D.推动了远洋航海技术的进步 |

材料 生产力是推动社会进步最活跃、最革命的要素。新技术、新模式、新产业会带来新的岗位和职业。以下是摘编自《马克思恩格斯全集》第40卷的马克思关于青年人的职业选择的论述。

青年选择职业除了要考量内心的向往和感受,更要考虑社会的主流和需要。伟大的东西不是因为它的名利伟大而著称于世,而是由于它的价值伟大而彪炳千古。因为一个人为了全人类的幸福而工作,作为全人类一份子的他才会在工作中完善自我,让自己更加幸福。在此基础上,马克思倡导青年们在职业选择中要选择“最能为人类而工作的职业”,为了实现人类幸福和自我完善的有效联动谱写绚丽华章。

根据材料信息,选择世界史或中国史的一个阶段,举出该阶段一个能体现“社会主流和需要”的职业,并予以说明。(要求:观点明确、史实正确、论证有力、逻辑清晰)世界历史进程的多元性的内涵在于它本身所具有的内在矛盾性。持全球史观的史学家们注重研究历史发展的空间维度的横向改变,他们认为,历史就是“世界一体化”的过程,是人类文明向全球辐射扩散的过程。“由分散到整体”最能说明世界历史发展进程。

但是,世界的碎裂同样也是历史进程中发生的必然现象。庞大帝国的解体释放出来的政治能量而弹射出若干独立的主权国家;殖民主义的瓦解引发的第三世界运动导致了众多民族国家的兴起;现代化浪潮中涌现出了社会形态转型的不同模式和不同发展道路;民族矛盾、文化隔阂、宗教对立、文明冲突,形成了巨大的裂变张力。

人类历史是在全球一体化以及世界秩序和运行规则的合理化这两种力量或运动的冲突和协调的动态平衡中向前发展的。

——摘编自王玮《世界历史进程的悖论:整合与碎裂》

请以“世界历史进程中的整合与碎裂”为主题,任选角度,自拟标题,并运用所学知识加以论述。(要求:观点明确,史论结合,表述成文)材料一 在航海中,航船定位、定向和计算时间的依据是本初子午线。自大航海以来,欧洲各国的航海人各自选择了适合自己的本初子午线,于是,经过里斯本、巴黎、格林威治、哥本哈根、斯德哥尔摩、加的斯、里约热内卢等地的经线,分别被不同的航海者认作本初子午线,形成了很多条本初子午线并存的局面。据统计,在1884年华盛顿国际子午线大会之前,光是欧洲人的地形图上标注的本初子午线就多达14条。这就是说,一艘位于海洋某处的船只,如果依据14条本初子午线分别来表述其方位,人们就可以对这艘船的地理位置给出14个不同的但都准确的答案。1884年10月,由27国代表参加的华盛顿国际子午线大会正式召开,这次会议决定:采用一条所有国家都通用的本初子午线,建议派代表参加会议的各国政府接受经过格林威治天文台经纬仪的经线为本初子午线。大会还建议采用以格林威治子午线为基准的“世界日”,为建立世界时区体系打下了基础。大体上,欧洲国家和北美地区到20世纪上半期都已接受时区体系。

——摘编自俞金尧、洪庆明《全球化进程中的时间标准化》

材料二 1874年,《申报》在一篇社论中就直指租界的经济活动、国际贸易与办公时间被西方垄断的事实。1866年,英籍海关人员赫德主持试办的新式邮局,仿照英国邮政系统引入格林尼治时间。民国初年,北京政府在遵行全球标准时区体系的基础上自主规划、颁行了五时区制。南京国民政府亦沿袭五时区制。但五时区制处于激烈变动之中,如1933年广西省政府认为“采用中原时既属不可,采用陇蜀时亦极不便”,遂通令全省“一律严守本省采定东经110°为标准时刻”,形成独特的广西时间。这种情况直到1939年国民政府为适应抗战军事部署的需要而重申五时区制并改以陇蜀时区为全国标准时区后才稍有好转。1949年,毛泽东在新政协开幕词中表示,新中国将“采取和世界大多数国家一样的年号”。新中国成立后自觉遵行的“北京时间”(即东八区时),实质上是对近代全球标准时间体制的自觉默认、自动遵行与自主实施。

——摘编自封磊《从海关时到北京时:近代中国的“时区政治”及其嬗替》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析国际标准时间体系诞生的历史背景。(2)根据材料二并结合所学知识,概括国际标准时间体系在中国传播的特点。

(3)根据上述材料并结合所学知识,谈谈你对国际标准时间体系的认识。

材料 16世纪西班牙占领菲律宾之后不久,便决定将中菲贸易扩大到新西班牙(墨西哥)。随着中-菲-墨贸易的开通,蕴含着中华文明意义的丝绸、瓷器和精美的工艺品进入墨西哥,并流传到拉丁美洲,在当地掀起了一阵“中国热”;随商品而来的中国商人、工匠也在美洲登陆,作为第一个登陆点的墨西哥也因此变成西方汉学研究中心;西班牙传教士们往往也取道墨西哥经马尼拉再到中国,返程亦然……中-菲-墨大三角贸易也非一帆风顺,由于菲律宾、墨西哥以及当时整个拉美都处于西班牙殖民统治之下,这项贸易活动很难自然地发展。在1571-1815的两百多年间,它几经沉浮,但无论如何,大三角贸易在太平洋上架起了一座桥梁,使两地在物质上互通有无,文化上促进了解。

——摘编自朱凯主编《西班牙—拉美文化概况》

(1)根据材料并结合所学知识,概括影响中——菲——墨大三角贸易沉浮的因素。(2)根据材料并结合所学知识,简述中——菲——墨大三角贸易开通的意义。

材料一 15—16世纪,欧洲以“发现论”塑造了作为国际法形成基础的地球空间秩序。其中,西葡两国运用被重新发现的罗马法,以法律手段主张对尚未发现的近海岛屿享有管辖权、财产权。17—18世纪,英国用“有效占有论”回应西葡两国,认为只有建立“有效统治”才能成为真正的财产权人,方能符合万国法。

——摘编自万立《近代早期的国际法理论与欧洲殖民帝国对殖民地的“财产化”》

材料二 欧洲人如何观察异域的人与物,古典时代形成的中心与边缘观念一直到文艺复兴时期几乎没有发生实质性的改变,这种以“我”为中心的观察视角是古典传统的重要组成部分,构成了早期欧洲人认知美洲的基本出发点。

——摘编自王晓德《古典传统与欧洲人对美洲的早期认知》

材料三 15世纪以后,欧洲人根据文明程度的差异,把已知世界的不同区域划分为若干等级,将欧洲置于该等级体系的顶端,体现了欧洲中心主义下的权力秩序,欧洲自视为世界的中心,认为这种中心既是地理的中心,也是文明的中心。

——摘编自艾仁贵《从“陆地三分说”看欧洲中心主义下的洲际想象》

(1)根据材料一,归纳“发现论”和“有效占有论”的异同。(2)根据材料并结合所学知识,分析“发现论”“有效占有论”形成的共同原因。

| 单元标题 | 单元概要 |

| 一、古代文明的产生与发展 | 不同帝国先后崛起,欧亚大陆的农耕文明区域逐渐连接起来。 |

| 二、中古时期的世界 | 中古时期,欧洲、亚洲、非洲、美洲等地区存在不同程度发展与联系。 |

| 三、走向整体的世界 | 新航路的开辟使世界各地开始建立广泛的直接联系, 在人类历史逐步从分散走向整体的进程中迈出了重要的一步。 |

| A.人类文明联系经历了漫长的过程 | B.战争是人类文明联系的必要手段 |

| C.地理环境限制了人类文明的发展 | D.经济因素决定了整体世界的发展 |

材料一 丝绸之路作为古代东西方经济文化交流的重要通道,源于胡商组成商队进行的长途贩运。当时的商品并不是一次性从中亚直接贩易到中原的,而是要经过商队几次倒手才能贩易到中原地区。《周书•吐谷浑传》记载吐谷浑使团通使北齐“商胡二百四十人,驼骡六百头,杂彩丝绢以万计”。古代商队在丝绸之路上运行,要经过很多不同统治者的势力范围,就必须有熟悉当地风俗、自然环境的本土人士加入。粟特商人的足迹遍布丝路沿线的重要城镇。粟特人在从事大规模贸易的同时,也传播语言、艺术、技艺和宗教。

材料二 据官方统计,1500—1650年间,从美洲流入欧洲的金存量和银存量分别增加了大约5%和50%,数值之大令人惊叹。在哥伦布第二次航行中,“他组成一支有17艘帆船,1200多名船员的庞大船队,其中有工匠和农夫。船队备齐武器、食品与印第安人交换的小物件外,还载着采矿机械、炸药、农具,还运去了农作物和家禽”。贡税制是哥伦布建立的一套奴役印第安人的制度,规定:“年满14岁以上的印第安人,每人每三个月要缴纳一个鹰脚铃那么多的金砂(约等于2/3盎司),或缴纳25磅棉纱或相当的棉布,作为捐税和贡物。完成任务的则挂一个铜牌。否则就要处死。”

材料三 正如马克思所说的那样:“某一个地域创造出来的生产力,特别是发明,在往后的发展中是否会失传,完全取决于交往扩展的情况。”对于不同文明之间的交流互鉴而言,还应遵循包容原则。“人类文明因包容才有交流互鉴的动力。”在文明交流互鉴中,一种文明对另一种文明的强制或强迫,是十分不利于文明之间的和平发展与和谐共生的。

(1)根据材料一并结合所学知识,概括古代丝绸之路商队的活动特点。(2)根据材料二并结合所学知识,分析“哥伦布交流”带来的影响。

(3)根据材料三并结合所学知识,分析文明交流的原则。