材料一 公元313年,罗马帝国皇帝君士坦丁签订《米兰敕令》,宣布基督教合法化,基督教逐渐成为社会主流。西罗马帝国灭亡后,世俗君主多借助教会为自己的“君权神授”正名。教会的财富与田产日益增多,并执着于形形色色的朝圣教堂、圣物与图像,以期获得更多资助;人们也欲通过朝圣、购买赎罪券等方式追求拯救。在世俗社会越来越虔诚的同时,神圣领域却越来越世俗。10~12世纪,克吕尼改革和西多会改革开始清除教会中出现的䰞卖圣职、教士结婚等腐化现象,扭转由其导致的不良社会风气;西方修院制也开始从“避世”转向“入世”。至11~12世纪,精通法学的诸位教宗在政教冲突中把持了发言权,教会逐渐从对一套精神秩序的要求转变成为对法律权限的要求,西欧开始朝向一个由教宗领导的“基督教国家联合体”的方向前进。

——摘编自杨华明《试析西欧中世纪基督教世界的内在张力》

材料二 在中世纪晚期,教会的腐败和道德问题引发了人们对教会权威的怀疑。神学家们认为出售赎罪券背离了真正的基督宗教信仰,并强调“罪”只能通过正确的意志才能得到赦免。与此同时,神学家也越来越强调王权源自社会共同体和民族共同体,将教宗排除在上帝与王权之外。国王推行相同的语言、文化和法律来加强国家的统一,逐渐使国王成为人民的象征和领导者。由于教会的长期存在和强大,直接遏制了西欧专制主义和极权主义的兴起,逐渐形成神圣和世俗相分离而不可互相干涉的局面。

——摘编自黄志鹏《欧洲中世纪教权与王权关系的演变及其意义》

(1)根据材料一并结合所学知识,概述中世纪西欧基督教权力扩张的原因及其弊端。(2)根据材料二并结合所学知识,分析中世纪后期西欧政教之争的影响。

材料一 中古后期,西欧大学主要由学者们自发形成和组织,受救皇控制,50%以上集中于地中海沿岸的欧洲南部,其教学与研究以经院主义哲学为核心,辅之以医学、法律等专业学科。14—16世纪,国家或民族教会创办的大学迅速增加,许多城市也在原主教学校、法律学校等的基础上相继成立大学,其分布范围向整个欧洲扩展,希腊语、修辞学和文学等“博雅课程”被认为能“发展那些蕴涵于人身心之中的最高才能”,而日益受到重视。

——摘编自易红郡等《文艺复兴时期欧洲大学的变迁》

材料二 进入19世纪,西欧各国政府新创办了各类国立农学院、高等商学院及多科性技术学院等一批新大学,主要训练管理人员和科技人才,拿破仑还授予巴黎多科工艺学校“为了祖国的科学与荣誉”的旗帜。此外,企业家也创立或资助了一批大学,如欧文斯创办的曼彻斯特大学。牛津、剑桥、巴黎等传统大学在古典学科与神学之外,加强了对自然科学课程的研究。各大学相继设置了图书馆和实验室等研究设施。此外,大多数大学中兴起了诸如德意志“青年协会”式的学生组织,号召“民族团结”“为祖国服务”,反对犹太主义与斯拉夫主义。

——摘编自贺国庆《高等教育的重大转折——工业时代欧洲大学的变革》

(1)根据材料一并结合所学知识,阐述14—16世纪西欧大学新特点出现的历史背景。(2)根据材料二并结合所学知识,指出19世纪西欧大学出现的新变化并评价其历史影响。

材料一 欧洲资产阶级,由于一切生产工具的迅速改进,由于交通的极其便利,把一切民族甚至最野蛮的民族都卷到文明中来了。它的商品的低廉价格,是它用来摧毁一切万里长城、征服野蛮人最顽强的仇外心理的重炮。它迫使一切民族——如果它不想灭亡的话——采用资产阶级的生产方式;它迫使它们在自己那里推行所谓的文明,即变成资产者。一句话,它按照自己的面貌为自己创造出一个世界。

——马克思、恩格斯《共产党宣言》

材料二 在19世纪末20世纪初,马克斯·韦伯撰写了大量著作。韦伯和马克思都着迷于解释资本主义怎样、为何在欧洲且只在欧洲得到发展,但是韦伯的解释却与马克思不同。韦伯没有像马克思那样集中于“唯物主义”的解释,而是瞩目于西方价值和文化的方方面面,他尤其认为源自新教的理性主义和工作伦理对资本主义的兴起至关重要。韦伯没有把他的西方的兴起的思想仅仅建立在研究西方的基础上,他实际上还考察了中国和印度社会,把它们与欧洲比较,最终得出结论,至少这两个社会——实际上涵盖了所有非欧洲社会——都缺少资本主义所必需的文化价值。

——【美】马立博《现代世界的起源》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析“欧洲资产阶级”活动的影响。

(2)提炼材料二中的观点,并结合所学知识进行说明。

4 . 阅读材料,回答问题。

材料一:路德说,要相信上帝的恩典是白白地赐予信徒的,因为“圣灵是借上帝慈爱的一瞥,在人心中所燃烧起来的热情”。并提出,“我们不要做这些教皇党徒的弟子,而要做他们的教师和审判者”,“教会最初的意义乃是在世上一切基督徒的集会,其本质并不是有形的”,因为它的首脑是基督耶稣;只有国家才是唯一被承认的社会机构。

——摘编自雷雨田、刘兴仕《马丁·路德宗教改革的特点及其意义》

材料二:启蒙思想家中最著名的代表人物有伏尔泰、孟德斯鸠、卢梭、狄德罗和霍尔巴赫等人。他们强调理性,反对教皇和神学;要求自由平等,反对等级特权;提倡“天赋人权”“主权在民”,反对君主专制;主张“社会契约”和“法治”,反对君权至上的“人治”。启蒙运动进一步解放了人们的思想,为资本主义制度的建立作了理论准备和舆论宣传。

——摘编自刘明翰《从文艺复兴、启蒙运动到法国大革命》等

(1)根据材料一并结合所学知识,概括路德的思想主张。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括启蒙思想家思想主张的相同之处,一句话指出思想解放与社会变革之间的关系。

材料一 十五世纪的意大利,不仅思想变,乃至行为亦无一不变。研究文艺复兴应注意不能专注意大利,意大利固为文艺复兴之源,然而欧洲其他诸多地区取得之成就亦大有可纪者。文艺复兴并非对于古典文化的“亦步亦趋”的简单模仿,而是在很大程度上是一种创新,是新型资产阶级反封建斗争在意识形态上的反映,这一时期文学、艺术作品成为他们肯定个人价值、表达个人真实感情的工具。

——摘编自蒋百里《欧洲文艺复兴史》

材料二 罗马教廷把下列书籍列为禁书

| 书目 | 作者 | 生卒时间 | 节选内容(观点) |

| 《天体运行论》 | 哥白尼 | 1473—1543 | 如果真有一种科学能够使人心灵高贵,脱离时间的污秽,这种科学一定是天文学 |

| 《九十五条论纲》 | 马丁·路德 | 1483—1546 | 主张因信称义,他认为灵魂得救只需靠个人虔诚的信仰,不靠教会或行善,更不靠赎罪券 |

材料三 (启蒙运动思想家)保障人权和实行法治的主张,崇尚知识、提倡科学的态度,以及对未来理性社会的种种设想,都已超出了国界,跨越了时代,有着非常广泛而深远的影响。……同时,他们卓越的见解为……欧洲革命高潮奠定了思想基础。

——摘编自世界近代史教研组主编《世界近代史》

(1)根据材料一并结合所学知识,归纳欧洲文艺复兴的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,分别指出这两部著作为什么会被罗马教廷列为禁书。

(3)根据材料三并结合所学知识,举例说明启蒙运动对欧美民主进程的深远影响。

材料一 元明鼎革之际,一股人心思治、崇拜英雄的思潮逐渐形成。文学作品在崇尚畅酣雄健的阳刚之美时,常常浸透着作家深沉的忧患意识。以《三国志通俗演义》《水浒传》的编著,南戏的中兴为代表,文学创作出现了一时繁荣的景象。但文学发展的这种势头很快遭到了阻扼和摧残。随着社会秩序的稳定,士人的忧患意识慢慢淡漠,而创作上的不安全感增加。精神上贫乏的知识分子在追求仕进和自我平衡的心态中,欣赏一种平衡和谐、雍容典雅的美。生机勃勃的小说、戏曲创作受到了轻视和限制,“台阁体”的诗歌和讴歌富贵、道德、神仙的戏剧泛滥,文学创作导向贵族化、御用化而滑入低谷。明中叶以后,文学逐渐走出了沉寂枯滞的局面。特别是在嘉靖以后,很快地由复苏而大踏步地向前迈进。这时的文学创作随着接受对象的下层化、市民化而更加面向现实,创作主体精神更加高扬,从而突出了个性和人欲的表露。

——摘编自袁行霈《中国文学史》

材料二 英国早期的戏剧由民间剧和教堂剧组成。教会对戏剧从形式到内容都有着很大影响。中世纪以来,英国戏剧经历了民间舞蹈—礼拜仪式剧—神秘剧—奇迹剧—道德剧—间插剧的演变过程,而教会的影响则日益减弱。至15世纪末期,道德剧逐渐失去其宗教色彩,一种更为贴近现实生活、力求脱离宗教和道德的束缚、俨然纯粹取悦于观众的文艺娱乐活动的间插剧开始兴起。16世纪80年代,英国戏剧空前繁荣,在伦敦,有私人剧院、宫廷剧院、大众剧院等,职业作家和演员不断涌现。可以说,上至伊丽莎白女王,下至普罗大众,人人都为戏剧痴狂。戏剧成为当时英国社会文化的重要内容,甚至连著名的英国大文豪莎士比亚的职业生涯也是从做演员开始,继而成为剧作家的。莎士比亚戏剧的黄金时代恰值英国的文化饥渴期,英国人憧憬建立自己的民族国家,可以说戏剧塑造了当时英国公众对历史和政治的观念。如莎士比亚所创作的历史剧《李尔王》及《麦克白》即通过描绘黑暗中的抉择,以证明詹姆士一世在重新统一不列颠的过程中的个人作用。

——摘编自柴彬许晋《英国近代戏剧与政治》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括有明一代文学的发展变化,并分析造成这些变化的原因。(2)根据材料二概括近代英国戏剧艺术发展的主要特点,并分析这些特点形成的历史背景。

材料一 16世纪的时候,几乎任何一个新教教派的出现,都要依靠刀剑来求生存,都要通过一番血与火的洗礼。不同的教派之间经常出现兵戎相见的情况,互相之间视同仇敌,不共戴天。这种不宽容的现象尤其存在于天主教徒和新教徒之间。在各类新教派之间,同样也是相互指责,甚至诉诸武力。 因此,宗教改革的直接后果就是导致了各教派之间的偏见和仇恨,彼此都缺乏宽容精神,从而导致了旷日持久的宗教战争。到了16世纪的后半叶,欧洲已经形成了泾渭分明的两大阵营:德意志北部的诸侯和北欧诸国基本上都改信了路德教,英国确立了安立甘宗的国教地位,瑞士、荷兰等地成为加尔文教的天下,法国西南部地区的封建贵族们也信奉了加尔文教。

——摘编自赵林《基督教与西方文化》

材料二 1648年战争的双方签订了《威斯特伐利亚和约》,该和约对宗教问题的规定是,以1555年的协定为基础确定教派的法定状况和占有条件;皇帝和帝国被取消充当宗教事务的仲裁当局;重申了“教随国定”的原则;等等。和约的规定把教派运动固定在已经达到的状况,反映了缔约者尽可能把宗教争执从政治事务中排除出去的努力。17世纪40年代后,宗教宽容的社会基础更加广泛,大多数人已经厌倦了宗教之间无休止的辩论和战争,科技发展和经济利益吸引了人们的注意力,宗教观念淡化;更多的宗教派别由宗教迫害转向宗教宽容,如英国清教和安立甘宗的和解。

——摘编自刘晓飞《浅析16—17世纪宗教宽容在西欧的发展》

材料三 20世纪以来,西方学者将理性宗教的思想进一步推向深入。他们将促进社会文明进步、实现人类生活幸福作为宗教信仰的终极目标,而宗教理性即是推动信徒的思想和行为符合上述目标,自觉摒除宗教蒙昧、狂热、专制等阻碍人类进步的因素。

——摘编自孙浩然《近代欧洲宗教宽容的起源及其启示》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析16世纪西欧宗教战争频发的原因。(2)据材料二三,归纳推动17世纪西欧宗教理性思想兴起的因素。

材料一 在德国统一之前,马丁•路德发动的宗教改革,促进了德国各邦国在世界最早普及义务教育;1708年基督教虔敬派教育家C•泽姆勒首创数学和机械实科学校,传授实用学科,这可以看作是实科教育的开端;19世纪初由普鲁士教育部长洪堡领导的教育改革,建立了国家管理教育体制,创办伯林大学,推动建立科技教育体系。1871年德国统一后,教育被纳入法制道路,新国民教育体系得到进一步发展,实科教育得到加强,职业教育体系应运而生,中学教育体系进一步完善,为德国发展起了关键性作用。二次世界大战后,德国总结侵略战争教训,迅速恢复和发展国家经济。学徒制和二元制职业教育为国家培养了高素质的劳动者和技术人才,高等教育加强与经济社会发展服务,实施产学研结合,推动了科技发展、工业发展,使德国成为世界的第三、第四大经济体。

——摘编自江海燕《德国教育现代化的历程和特点》

材料二 西方职业教育思想在近代中国的传播主要围绕人的因素和传播媒介的因素而展开,具体呈现为通过黄炎培等人的努力而打开,进而通过期刊等传播媒介的方式进行交流、传播,从而推动中国职业教育的现代化进程。这一进程呈现出政府行为与民间自发并举,以欧美尤其是美国职业教育思想为重心的特征。此外,大量留学归国的教育类专业的留学生,通过或译或著,促进西方职业教育理论在中国广泛传播。职业教育的中国化呈现出从仿照日本到日欧调和,然后再到学习德国和美国,这一过程实际上不断增强了中西融合的自觉意识。

——摘编自刘秉栋陈梦越楼世洲《西方职业教育思想在近代中国的传播及其特征》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出近现代德国职业教育举措,并说明影响德国营造创新环境的因素。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,概括西方职业教育思想在近代中国传播的特点,并分析其产生的影响。

材料

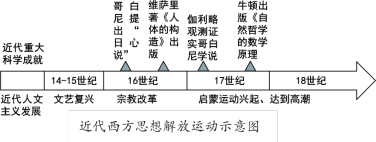

依据材料并结合所学,概述近代科学成就与人文主义是如何相互促进推动欧洲思想解放的。

材料一 在文艺复兴初期,许多意大利贵族就时兴搜集古典时期希腊和罗马的各种希腊文、拉丁文抄本和各种艺术品的残片,有的贵族还用从希腊和罗马的建筑废墟中捡到的雕塑物碎片来装饰自己的花园,更有一些有势力和财力的贵族办起这类收藏品的博物馆和图书馆。意大利的文学、雕塑、建筑、绘画等艺术形式在历时400年左右的复兴中,不是以革命的、摧枯拉朽式的疾风暴雨来荡涤中世纪高度宗教化的一神观念,而是以一种温和温情的方式将人性元素渗入人的纯神性统治的精神世界中,并占据一定的位置,形成西方人一种新的人文主义精神。

——摘编自刘云德《温柔的背叛-意大利文艺复兴再认识》

材料二 中世纪晚期,西欧基督教社会出现了基督教的崇高理想与罗马教会的卑污现实之间的巨大反差。“至第十五世纪而两者悬殊之甚,已非任何巧妙的解释所能掩饰。理想仍属基督教的,仍属一种统一、和平与安分的理想;而现实则为地方战争、为对于财富与地位的巧取豪夺、为权力的分裂。”为了克服这种尴尬状况,中世纪末期的西欧社会可能采取的变革方案只有两种:一种是顺应罗马教会人欲横流的社会现实,撕破虚幻的神性面纱,理直气壮地为人性的合理性进行辩护;另一种则是以虔诚的信仰来对抗堕落的教会,以圣洁的神性来驾驭败坏的人欲,重振早期基督徒的纯真信仰和淳朴道德。这两条方向相反但是目的相同的变革之路,分别表现为15-16世纪风靡西欧的文艺复兴运动和宗教改革运动。1520年,路德在与罗马教廷公开决裂之后,发表了《告德意志基督教贵族公开信》等“宗教改革三大论著”。在这些文章中,他把矛头对准了凌驾于世俗权力之上的教皇专制制度,号召德意志贵族们支持宗教改革,建立国家教会。

——摘编自赵林《论文艺复兴与宗教改革的文化意义》

(1)根据材料一,概括意大利文艺复兴的特征。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出文艺复兴和宗教改革的共同动因,并简析这两条“变革之路”的文化意义。