材料一 “机器时代的愿景”

19世纪30年代,作家兼革命家弗洛拉·特里斯坦(1803—1844年)游历英国时写道:我对英国无产阶级有所了解后,再也不认为奴隶制是人类社会最悲惨的制度了。奴隶一辈子不愁没饭吃,生病会得到照料。而英国工人和雇主之间没有任何纽带,如果雇主不需要劳力,工人就会饿死。1836年,她写道:“很多人,包括我自己,觉得傅立叶的学说含糊不清。”弗洛拉告诉手工业工人协会的成员:“如果你们继续分裂下去,就会失去力量,就会倒下,被种种不幸踏得粉碎!”弗洛拉还请求议会的一位托利党议员把他的衣服借给她穿,让她可以在公众席上旁听议会演讲(当时议会不对妇女开放)。

——摘编自【英】理查德·埃文斯《竞逐权力:1815—1914》

材料二 “新兴国家的愿景”

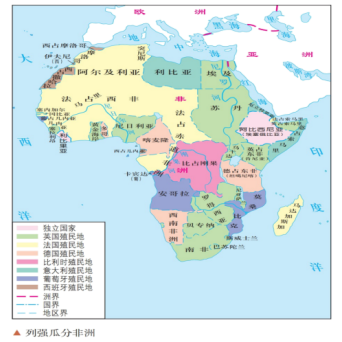

埃及的1952年革命推翻了以英帝国主义为靠山的法鲁克王朝,建立了资产阶级民主共和国。1956年,纳赛尔正式当选为埃及共和国总统。1957年开始制定国民经济第一个五年计划。他指出:“在我们致力于实现政治独立的同时,我们也为实现经济独立而努力。因为我们相信,没有经济独立的政治独立是没有价值的,而经济独立又使政治独立完全。”7月宣布苏伊士运河国有化,接着把外国的企业、银行、保险公司、商业机构和代理处都收归国有。此前纳赛尔还出席了1955年的万隆会议,在发言中强调“各国都有义务尊重别国的政治独立和领土完整”。

——编自马云《1952年的埃及革命与纳赛尔政权》

(1)根据材料一,概括弗洛拉的“愿景”,并结合所学知识简析其“愿景”提出的背景。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出纳赛尔的“愿景”及其为实现愿景所采取的措施。

材料一 英法“七年战争”结束后,英国在北美殖民地颁布了一系列税法,以缓解巨 大的财政压力。1765 年,英国政府通过《印花税法》,要求殖民地的报纸、法律文书、保险 单甚至扑克牌上都要贴上税票。这几乎影响到所有居民,遭到了强烈反对。九个殖民地议 会的代表在纽约召开大会,提出“无代表不纳税”。会上还有人宣称:“我们应当站在天赋 权利这个共同的立场上……我们所有的人都是美利坚人。”英国政府被迫废除《印花税法》, 但声明议会在任何情况下都有权制定约束殖民地的法令,随后又推出其它征税法案。1776 年,大陆会议发表了《独立宣言》。

材料二 英国对北美殖民地实行贸易垄断政策,禁止其发展某些产业,某些产品只能 销往母国。1776 年,亚当·斯密抨击这种政策阻碍了自由竞争,损害国家利益。皮特政府 执政时期推行自由贸易政策。1788 至 1792 年,英国对美国的出口额增加了 2.5 倍,其中工业制成品占 87%。18 世纪晚期,英国从印度获得更多领土,并努力建立印度与中国之间的贸易联系,寻求更多的商埠和市场。19 世纪上半期,英国与多个国家签订自由贸易条约。“反谷物法同盟”指出:“自由贸易原则是将外国变为我们宝贵殖民地极好的方式,而我们也不必负担统治他们的责任。”随着 1846 年《谷物法》被废除,许多商品取消关税,马克思称其为“自由贸易在 19 世纪取得的最伟大的胜利”。

(1)阅读材料一,从民众反印花税的斗争过程,概括北美殖民地走向独立的原因。

(2)结合材料二和所学,指出 18 世纪后期至 19 世纪中期英国对外贸易政策有何变化, 并分析这一变化带来的影响。

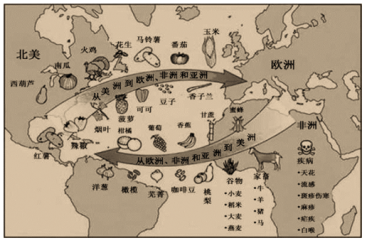

材料一 公元前9000年左右,小麦、大麦在西亚开始栽培;公元前6000年左右,西亚的小麦、大麦传入欧洲;至迟到公元前2500-2000年间,小麦传入中国;公元前2世纪到公元2世纪,通过丝绸之路,葡萄、首蓿传到中国,樱桃、杏等也从亚洲传到罗马。

(1)依据材料结合所学,概括新航路开辟前后食物物种交流的特点。

材料二 “咖啡”一词源自阿拉伯语,意思是“植物饮料”。咖啡树原产于非洲埃塞俄比亚西南部的高原地区,在公元15世纪以前,咖啡的种植和生产一直为阿拉伯人所垄断。17世纪中叶,荷兰人将咖啡移植到锡兰岛,后传到印度、印度尼西亚等地。18世纪初,咖啡传入拉丁美洲,这里成了日后世界咖啡的主产区。因大量生产而价格下降的咖啡开始成为欧洲人的重要饮料。

欧洲的第一家咖啡馆于1650年在英国牛津大学建立,咖啡馆随之在欧洲风起云涌,英国的牛津、伦敦,法国的巴黎、马赛等地也相继开设咖啡馆。17世纪末18世纪初,咖啡馆在欧洲各个城市纷纷出现,并推广到北美的波士顿、纽约、费城。从此,欧洲和美的社会生活中有了喝咖啡的习惯。人们在咖啡馆休闲聊天,咖啡馆成了社交的重要场所。

(2)对“咖啡(馆)的历史是一部经济史”谈谈你的看法。材料三

即使是世界上最偏远之地,如今也开始被先进的交通工具联系在一起,……他们包括:铁路、汽船、电报。……详细的地图(绝大多数是为军事目的而制)已经可在许多先进国家中看到。……甚至也把那些地理上极其遥远的地区拉入到整体世界之中,使两者之间产生直接而不仅是字面意义上的联系。

16—19世纪英国城市人口占总人口比例(%)

时间 | 1520 | 1600 | 1670 | 1700 | 1750 | 1801 | 1852 |

城市人口占总人口比例 | 5.25 | 8.25 | 13.5 | 17.0 | 21.0 | 27.5 | 51.0 |

1700年,英格兰、苏格兰和威尔士,人口在10万以上的城市只有一个,到了1911年,这样的城市已经接近30个,其中大多数处于工业化的英格兰中部地区。

工人们用血汗增加了资本的利润,换来的却是贫富的严重分化,社会的强烈不平等。这种不平等体现在生活方式、住房、医疗、健康等各个方面。如这时欧洲所有城市开始出现资产阶级居住区与工人居住区的区别,简称为“豪华的西区和贫困的东区”。

法家认为人性恶,主张法治,韩非提倡君主不要谈礼义,而要以法、术、势驾驭臣下。提出“故明主使其群臣不游意于法之外,不为惠于法之内,动无非法……以法治国,举措而已矣。法不阿贵,绳不挠曲。刑过不避大臣,赏善不遗匹夫。”等观点。

(3)工业革命改变了人与自然、人与人、人与社会的关系,结合所学材料一:华北地区自汉代以来就一直进行农业耕作,宋代又砍伐了大量森林,这里成为中国最早出现环境退化迹象的地区。1855年,帝国放弃了维护大运河这个传统的治国方略后,高粱秆等燃料都变得稀缺起来,这导致了日益增多的大洪灾,取暖和做饭的燃料也越来越少,人们会从生态上极为关键的村外地区——河堤、山坡、荒地和以前的林地榨取资源,导致作物产量的下降。后又被迫燃烧畜粪这类效果极差的燃料,而且这还是一种绝对必要的肥料。在约1700年到1900年近200年的时间里,清朝历任皇帝和督抚都通过筑堤、引渠和挖泥来稳定首都地区的河流,但仍然无法消除水患。京畿地区随着东淀和西淀的日益淤塞,农民开始将其垦为农田,19世纪后期时,今天北京周围的河流已经很少有水流了。华北平原环境的退化使该地区野生动物和生物多样性当然受到了影响,加剧了粮食短缺,整个地区都会遭受饥饿的打击。各地出现的匪患也就不足为奇了。

——摘编自(美)马立博《中国环境史》

材料二:19世纪,英国伦敦工厂林立,居民众多。伦敦城内成千上万个烟囱排出煤气、煤烟和灰尘直冲天空。1873年12月一场大雾笼罩伦敦,造成近千人死亡。到1956年,英国议会通过《清洁空气法案》划定“烟尘控制区”,区内的城镇只准烧无烟燃料、推广使用电和天然气;冬季采取集中供暖;发电厂和重工业设施被迁至郊外……从20世纪80年代开始,持续增加的汽车成为英国大气的主要污染源。政府随之在20世纪90年代出台了一系列措施,所有新车都必须加装催化剂,又针对私家车征收天价的进城费和停车费,使得地铁成为大多数伦敦人出行的首选。

——摘编自《气象灾害大事件》第24期

材料三:“由亚行与众多专家完成的《中国环境分析》报告昨日发布,数据显示世界上污染最严重的10个城市有7个在中国,全国500个城市中,空气质量达到世界卫生组织推荐标准的不足5个。”

——摘编自《经济参考报》(2013年1月15日)

(1)根据材料一,概括汉代以来我国华北地区生态环境退化的趋势及其影响。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出古代中国与19世纪的英国环境问题的不同成因。并说明对现今中国应对环境污染问题的观点。

材料一 中世纪城市培育了很多新的经济理念。传统农业社会的经济活动主要是解决温饱问题,物品满足需要即可。而11世纪以来的城市的主体们(从事工商业为主的新兴的市民阶层)逐渐形成了新的认识,他们认为即各种有用物品都可用货币标准来衡量,因此获取货币便成了获得更多物品的途径。在早期基督教价值观影响下,财富只被看成维持“生存”的手段,现世生活应奉行苦行主义。随着工商业的发展,财富被当作不断地逐利的意识并逐渐在人们头脑中扎根。同时,市民的消费观念发生了彻底的改变,他们将所获财富部分地用于改善生活,大胆积极地消费,而这种享受生活的消费实践似乎并没有被上帝惩处。

随着商品经济的发展,特别是资本主义生产关系产生后,这些新的经济理念也正是15、16世纪以来欧洲实现社会转型的内在因素。

——摘编自刘景华《中世纪城市与欧洲文明成型》

材料二 19世纪工业革命以来,英国实现城市化仅用了不到80年的时间,城市化率在世界上也是名列前茅。1851年的人口普查表明,英国城市人口已占全国人口的51%,而同期的法国是25.2%。事实上,英国城市化的速度之快,城市化率之高与其经济结构和社会背景密切相关:英国是最早开始工业革命的国家,工业在国民经济中占压倒性优势,如雨后春笋般崛地而起的工厂需要大量劳动力,同时工业革命也促进了农业劳动生产率的提高,使大批农民脱离土地,离开农村进入城市,有力地促进了城市化的进程。……在英国城市化过程中,受工业革命影响最大的制造业和采矿业城市发展速度最快,如曼彻斯特、伯明翰,而以纺织工业为主的城市在城市化过程中更是起了先锋的作用,同时,英国的一些传统老城却因为与工业革命疏远而发展缓慢,甚至消失……第一次工业革命爆发后,由于能提供更多的就业机会,特别是英国对劳动力和科技人才的需求,外来移民逐渐增多,所以英国大城市吸收的大量的外来移民,如德国人、希腊人、瑞士人、法国人以及各国的犹太人,他们集中移民至大城市,尤其是伦敦。……但是工业革命推动新兴工业城市的出现和人口的大量聚集,同时也带来了城市环境的急剧恶化。

——摘编自《英国19—20世纪城市发展演变及启示》

(1)根据材料一,概括中世纪城市培育的新的经济理念。并结合15、16世纪相关史实说明这些新的经济理念在近代欧洲文明成型过程中的作用。(2)根据材料二概括19世纪以来英国城市发展的特点?根据材料二并结合所学知识分析形成这些特点的原因。

材料一19世纪中叶,英国完成了工业革命,成为“世界工厂”和世界贸易中心。1851年5月,水晶宫正式开门接纳参加开幕式的游客。作为东道主,英国希望通过展品来展现“文明、正直、努力、负责任和受人尊敬”的英国人形象。展厅中各种机器、工艺品、艺术雕塑,琳琅满目。重要的工业展品包括印刷机、蒸汽机、火车头、收割机、桁架桥、提花机、缝纫机和硫化橡胶等。在展厅的西北角,专门建造的锅炉房产生的蒸汽驱动着各种机器,如造币机、拉线机、纺纱机、开槽机、抽水机等一起转动,让参观者惊诧于机械化的神奇魔力。针织机、缝纫机、洗衣机和熨烫机等发明,则集中体现了中产阶级关注家庭舒适的物质需求。

——摘编自傅新球《伦敦世博会:缘起、组织及影响》

材料二1889年世博会选址马尔斯校场以及毗邻的荣军院广场、奥赛河岸等地。法国建造了当时世界上最高的建筑—--埃菲尔铁塔,它高达300米,总共使用了9000多吨钢材。与此同时,法国还兴建了一座在时人眼里甚至比埃菲尔铁塔更令人震撼的庞大建筑,即“机器官”,纯粹由钢材和玻璃建造,使用的钢材量是埃菲尔铁塔的七倍之多。在埃菲尔铁塔和“机器官”的两侧,人们还建造了美轮美奂的宫殿,用以展示各国的艺术品和工艺品。毫无疑问,1889年世博会是法兰西第三共和国取得的一次巨大成功。它不仅构成了法国大革命一百周年纪念活动中最耀眼的部分,而且给因1884年世界经济危机的冲击导致本国经济持续低迷,已风雨飘摇的第三共和国打了一剂强心针,证明了共和制度的优势与活力。

——摘编自乐启良《法国大革命百周年纪念和1889年世界博览会》

(1)根据材料一、二,概括英法两国博览会的异同点。(2)根据材料并结合所学知识,分析英法两国博览会呈现不同特点的背景。

材料一 钱庄是中国封建社会后期(约在明朝中叶以后)出现的一种商业信用机构。它起源于银钱兑换,其后逐渐发展为办理存放款项和汇兑的机构。清代钱庄主要分布在长江流域和东南各大城市。设在北京、天津、沈阳、济南、郑州等地的银号,其性质与钱庄相同。票号是清代以经营汇兑业务为主的信用机构。道光初年山西平遥县日升昌票庄是最早的一家票号。其后,平遥、祁县、太谷三县商人相继设立票号,形成山西人独占的一大新兴行业,通称山西票号。外国人称之为山西银行。

——摘编自沈泓《民国纸币收藏与投资》

材料二 法国人让·里瓦尔在《银行史》中说:“1694年成立的英格兰银行被认为是近代中央银行的鼻祖。”18世纪后半叶,英国的银行组织被所有的欧洲观察家视为样板。亚当·斯密于1776年在《国富论》中就写道:“英格兰银行同政府本身一样稳固。”英国银行业在当时领先世界。

(1)根据材料一并结合所学知识,概括我国古代“银行”的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析促使英国银行业在17—18世纪“领先世界”的因素。

材料一 在很多个世纪里,欧洲依赖的都是印度的平纹细布、印花布等广大消费品,因而欧洲的贵金属通过棉纺织品等贸易最终流入印度。印度纺织品的输入不可阻挡,威胁着英国的传统行业——毛纺织业。为此,英国政府实施重商主义政策,借助国家的力量,帮助本国商人减少市场上的阻碍。英国在印度的殖民工具——东印度公司——作出了很大的“贡献”,他们在印度的行径被称为“强盗式的贸易”,他们对印度货物征收繁重的苛捐杂税。正是在这种“内外夹攻”以及英国大机器生产对它的反出口的背景下,印度的棉纺织业被摧毁了。到19世纪,英国的棉纺织业进入繁盛时期。

——摘编自杨松《近代英国棉纺织业发展研究(1760—1860)》

材料二 18世纪80年代以前,人们认为,棉花主要产自西印度群岛、巴西、奥斯曼帝国和印度,并不会产自北美。但是一些敏锐的观察家发现,美国的环境非常适合棉花种植。在丰厚的利润刺激下,棉花种植很快推广到美国大片地区。为了扩大棉花生产,种植园主引入了成千上万的奴隶。到1830年,全美国有100万人种植棉花,其中大多数是奴隶。与世界上几乎所有其他棉花种植地区不同,美国种植园主不仅有着不受限制的土地、劳工和资本供应,还有着无与伦比的政治权利……在南方政客的支持下,联邦政府侵略性地获得了许多新领土,有些是从外国政府那里获得的,有些则是通过武力逼迫美洲印第安人获得的。

——摘编自【美】斯文·贝克特《棉花帝国》

材料三 纵观一些西方国家的棉花产业,其历史实际上与近代资本主义的历史紧密关联在一起,是一部充满掠夺的历史。其中,以美国为代表,奴隶制、强迫劳动对棉花产业发展有着举足轻重的作用。

——摘编自中国经济周刊《美国棉花产业的发展与奴隶制》

(1)分析19世纪英国棉纺织业进入繁盛期的原因。

(2)概括近代美国棉花种植业发展的有利因素。

(3)谈谈你对近代西方棉纺织业发展的认识。

材料一 宋代前期,蜀地流通以铁钱为主,这使得从事长途贸易和大宗贸易的商人为货币的支付而烦恼。11世纪初,成都16户富商联保发行了一种可以兑换铁钱的凭证——交子。它的形制规范,用统一纸张制作,并制作了特殊记号以防止假冒,任何人都能凭这张纸在参与联保的任意一家商户及其分铺换取纸上所注明的铁钱。从此交子逐渐在蜀地流通开来。

——摘编自何一民等《成都简史》

材料二 到了1859年,随着加利福尼亚、澳大利亚和西伯利亚的日渐繁荣,黄金的年均产量达到了275吨,是18世纪年均产量的10倍。按照这样的速度,10年内的黄金产量相当于哥伦布发现美洲大陆至1848年整个356年间的所有黄金产量。尽管关于黄金大幅增加和物价上扬的警告不绝于耳,但除了19世纪末很短的一段时间,通货膨胀并未发生,这一点和16世纪形成了鲜明的对比。

——摘编自(美)伯恩斯坦《黄金简史》

材料三 美国宪法第一条第八款规定,国会具有“铸造货币,调议其价值,厘定外币价值以及制定度量衡标准”的权力,“各州不得铸造货币,不得发行货币,不得指定金银币以外的物品作为偿还债务的法定货币。”1792年《铸币法》规定1美元=371.25格令纯银,与在当地流通的西班牙银元同重。……二战后特殊的国际环境下,美元在全球范围内具有了黄金支持与赎回功能。

——摘自张兴胜《美元的历史与“道义”》

(1)根据材料一与所学,概括宋代交子在蜀地得以流通的原因,并指出货币使商业功能发生了怎样的变化?

(2)阅读材料二并结合所学,指出为什么16世纪的欧洲会发生剧烈的通货膨胀?分析19世纪后半期此种现象基本没在欧美出现的原因。

(3)材料三中的宪法条款体现了美国哪一政治制度?结合所学,指出二战后使美元在全球范围内具有“黄金支持与赎回功能”的国际货币体系名称及其影响。

材料 法兰西第二帝国鼎盛时期是一个适合黑夜游荡的时代,巴黎主要大街上的店铺在晚上10点以前不会打烊。到90年代,拳击运动兴起,由于较少受场地条件的限制,拳击也成为一项十分普及的夜间娱乐运动。咖啡馆还搞起了新花样,大约在1809年,新式咖啡馆向顾客提供报纸、杂志,顾客在店里一边喝咖啡、吃夜餐,一边看新闻,很受劳动大众欢迎,被看成一场“小型社会革命”。

与此同时,欧洲的黑夜还发生了另一个重要变化,就是黑夜劳动的普遍化。在工厂制度下,儿童一天工作12小时,这是公认的“最低标准”,很多情况下,童工的日劳动时间长达16—18小时。到19世纪90年代初,英国大约有2/5的煤矿和1/3的矿工实现了8小时工作制。19世纪90年代,英国其他行业和企业也开始引入8小时工作制。采用8小时工作制的行业和企业,无一例外地采用了两班制或三班制劳动。三班工作制把整个黑夜都纳入劳动时间,黑夜夜间劳动从此成了劳动制度的组成部分,夜以继日终于成为现实。

——摘编自吴于廑、齐世荣《世界通史》等

(1)据材料,概括19世纪欧洲黑夜的主要特征。

(2)据材料和所学知识,分析19世纪欧洲黑夜产生历史作用的背景。