材料一 20世纪初,以反抗殖民统治、争取民族独立为主要目标的殖民地民族主义席卷亚洲大陆,形成了20世纪亚非拉民族主义运动的第一次浪潮。各种既有民族主义色彩,又有西方先进文化特征的民族主义思潮纷纷兴起,如中国孙中山的民族主义、印度的甘地主义、土耳其的凯末尔主义等,形成了一场出现于亚非拉各国间的民族民主运动。第一次世界大战和十月革命后,现代民族主义运动在全球范围内广泛兴起,亚非拉民族主义运动出现第二次浪潮。第二次世界大战以后,亚非拉国家掀起民族主义运动的第三次浪潮,它们利用本国从传统农业社会向现代工业社会的逐步转化所获得的驱动力,摧垮了帝国主义殖民体系,创建了民族独立国家

——摘编自徐煌《20世纪亚非拉国家的民族主义及其对现代化进程的影响》

材料二 第三世界是第二次世界大战后通过民族独立而形成的现代民族国家的集合体,处在现代世界体系中的边缘地区。第三世界国家在现代世界体系中占据着相同的结构性位置,这在一方面决定了建立政治秩序和实现经济发展是它们的核心任务,另一方面也决定了第三世界国家存在着共同的政治主题。二战后,第三世界国家的共同政治主题经历了从政权建设向民主转型的变化,到20世纪80年代,很多第三世界国家在工业化方面取得了重大进展,实现了民主转型,但自由民主体制在第三世界国家建立有效的政治秩序的效果甚为不佳,不仅没能恢复政治秩序与经济发展之间的契合性,而且难以调和政治冲突以及持续动荡的政治局势,进一步打击了第三世界国家经济发展的动力源泉和社会基础。

——摘编自汪仕凯《第三世界的政治主题转换及其对世界政治的影响》

(1)根据材料一概括20世纪以来亚非拉国家民族主义运动的特点。(2)根据材料二并结合所学知识,分析二战后第三世界政治主题转换的影响及制约因素。

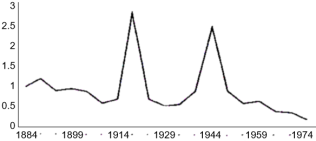

1884~1974年全球货船航运费率变化示意图

| A.国际局势的剧变 | B.技术变革的推动 |

| C.全球治理的加强 | D.自由贸易的发展 |

| A.一战提升了女性社会地位 | B.世界局势即将发生重大转变 |

| C.美国女权运动达到新高潮 | D.国防动员方式出现根本变化 |

| A.民众对战争态势的盲目乐观 | B.战争按照人们的预期稳步推进 |

| C.德国政府利用舆论煽动战争 | D.英国开始放弃“大陆均势”政策 |

| 作者 | 国籍 | 作品 | 故事情节(节选) |

| 伍尔芙 | 英国 | 《达洛维夫人》 | 史密斯因参加一战患上了弹震性精神病。死去的好友亡灵不断地折磨着他,最终他以跳楼自杀来寻求解脱。 |

| 海明威 | 美国 | 《永别了,武器》 | 亨利伤愈后重返前线,随部队撤退时目睹了战争的种种残酷景象,毅然脱离部队,和恋人凯瑟琳会和后逃往瑞士。 |

| 雷马克 | 德国 | 《西线无战事》 | 保罗在持续四年的战争里,目睹了可怕的伤亡以及战争对人类肉体和心灵的摧残,见证了战争的非人道性。 |

| A.文学创作准确还原了历史真实 | B.一战士兵在战后仍受战争折磨 |

| C.知识分子主导了世界舆论风向 | D.战争反思有助于世界和平进程 |

| A.日本陷入中国战场巨大泥潭无力抽身 | B.日本对苏联心存畏惧感不愿此时进攻 |

| C.日本担心受到反法西斯同盟军事阻挠 | D.日本在中国正面战场遭受到沉重打击 |

| A.非洲大陆掀起了民族独立的风暴 |

| B.北洋政府支持里夫进行反法西斯斗争 |

| C.报刊的关注和评述与中国近代自身遭遇相关 |

| D.拉美人民面临继续民族民主革命的艰巨任务 |

| A.批判凡尔赛—华盛顿体系对亚洲的伤害 | B.反对欧洲列强恢复其在亚洲的殖民统治 |

| C.强调世界经济发展不平衡加剧亚洲贫困 | D.鼓励被压迫的亚洲人民反抗法西斯侵略 |

| A.西方意识形态观念的淡化 | B.国际法西斯主义的威胁 |

| C.应对世界经济危机的要求 | D.《慕尼黑协定》的签订 |

| A.维护民族利益,坚持武装斗争 | B.引进西方技术,发展民族工业 |

| C.实现政教分离,确立共和制度 | D.反对殖民统治,争取民族独立 |