材料一 英国第一帝国开拓了广阔的市场,攫取了大量的财富和利润,但在美国革命中解体了,这是对英国殖民体系的重大打击。恰在此时,工业革命在英国已开始起步。工业革命的几十年间,既是英国确立全球经济霸权的时期,同时也是英国在自由主义指导下重建帝国的时期。这一时期帝国重建的主旨之一,是将自由贸易强加于世界,从而保证英国对世界贸易的控制。为实现这一目标,“炮舰外交”必不可少。

1815年,英国第二帝国出现了,殖民地数量也随之增加。19世纪中叶前后,英国稳居世界头号工业强国。与此同时,由于“光荣革命”的遗产渐次落伍,英国人以和平、渐进的方式变革了自己的政治制度。但英国在它最强盛的时候就隐藏着严重的问题,1870年后就开始从绝对领先的地位上跌落下来。

——摘编自齐世荣等《15世纪以来世界九强兴衰史(上卷)》

材料二 第一次世界大战是首次真正意义上的全球性军事冲突,也深刻地改变了世界格局。……1919年1月,一战战胜国召开了巴黎和会,建立起世界新秩序——凡尔赛体系。这个体系为了维护主要战胜国的利益,对战败国领土及其殖民地进行再分割,尤其是对德国进行了严厉的惩罚。法国陆军元帅福煦在听到和约内容后就作出了神奇的预言:“这不是和平,这是20年休战。”结果不到20年,凡尔赛体系就在大萧条和纳粹党崛起的轮番冲击下摇摇欲坠,最终在德国闪击波兰的战斗中土崩瓦解。

——摘自范主《时间的战争:五百年钟表博弈史》

材料三 第二次世界大战彻底改变了近代以来形成的以欧洲为中心的国际格局,20世纪后半期的世界大部分时间在美苏两极格局下度过。现行的全球经济治理体系主要是在二战后美国主导的布雷顿森林体系制度基础上建立的。而后尽管布雷顿森林体系难以为继并最终瓦解,但三大制度支柱依旧留存下来,关贸总协定后来发展为世界贸易组织,与其他两大国际经济制度一起为当今世界经济正常运行提供基本的制度规范与保障。

随着发展中国家和新兴经济体快速崛起而传统发达国家经济地位相对衰落,当前国际政治经济秩序以及既有的全球经济治理制度安排已难以适应这一结构性转变,改革在所难免。面对当今世界百年未有之大变局,中国政府提出共商共建共享的全球治理观,推动全球治理体系向更加公正合理的方向发展,共同构建人类命运共同体。

——摘编自左凤荣等《世界百年大变局》

(1)根据材料已,概括19世纪中叶前后英国成为“世界头号工业强国”的主要原因,结合所学,列举19世纪50年代英国维护其“绝对领先的地位”的重要事件。(2)根据材料二,结合所学,指出第一次世界大战期间“世界格局”划时代的改变,简析导致凡尔赛体系仅20年就“土崩瓦解”的主要因素。

(3)根据材料三,结合所学,写出现行全球经济治理体系的“三大制度支柱”。综合材料一二三,分析“共同共建共享的全球治理观”的合理性。

材料 十月革命的胜利,使巴黎、伦敦、纽约、鲁尔的银行家和工厂主丧失了他们在俄国的工厂、投资,失去了俄国这个大市场。这引起了相关国家的不满,法国克里孟梭在议会里鼓吹“要在布尔什维主义周围装上铁幕,以防止它破坏文明的欧洲”。1918年3月。苏俄与德国签署了《布列斯特和约》,该事件“在协约国的军事策划者看来,正当德军在西线发起最后一次强大攻势的时候,在东线对德国的一切军事抵抗却发生全面的崩溃,则无异是一场灾难。”

1918年3月至11月,协约国军队先后在苏俄北方和南方港口登陆,直接进行武装干涉。12月,英国海军进入爱沙尼亚和拉脱维亚,威胁到彼得格勒的安全。在苏俄红军的英勇抵抗下,1920年初,协约国第一次武装干涉遭到失败。协约国还利用苏俄国内反动势力和周边小国,发动了第二次和第三次武装进攻,也终归失败。

——摘编自王绳祖主编《国际关系史》

(1)根据材料并结合所学知识。概括外国对苏俄进行武装干涉的原因。

(2)根据材料并结合所学知识,分析苏俄粉碎外国武装干涉的意义。

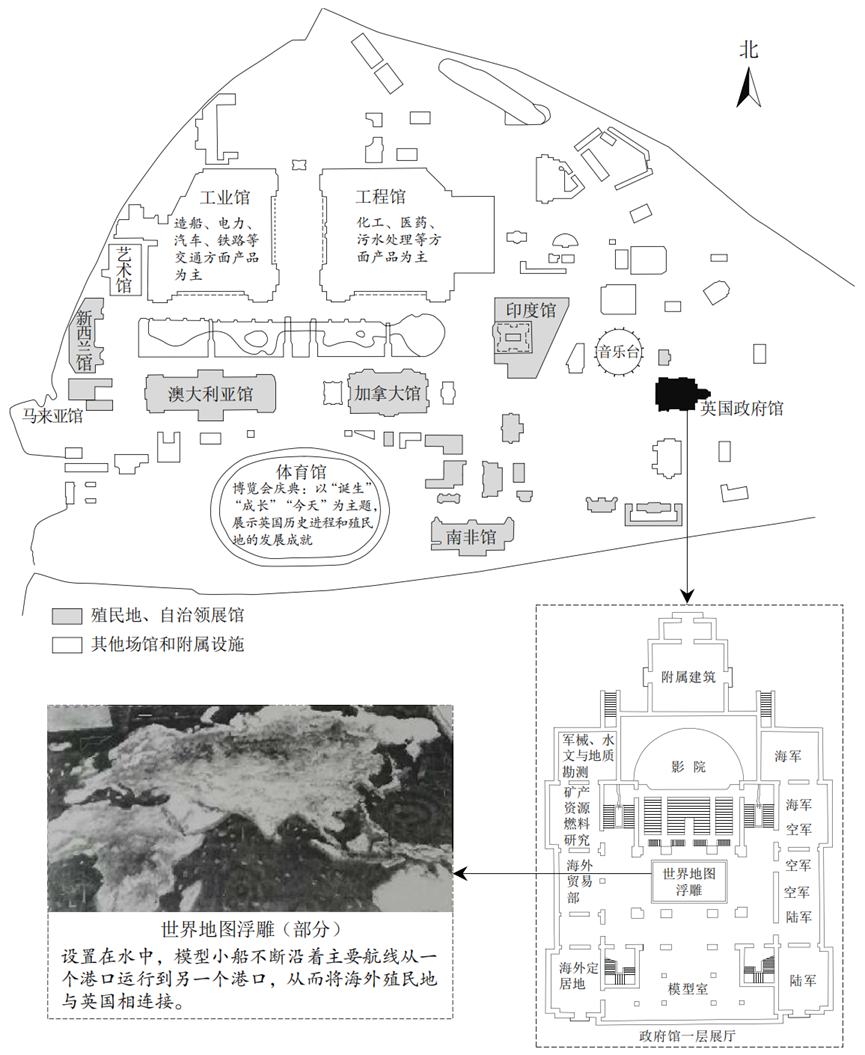

历史的折页:1924年温布利博览会

20世纪初,英国提出了与自治领和殖民地举办一次博览会的计划。因为第一次世界大战爆发,这一计划搁浅。一战后,计划重启。1924年,博览会在伦敦温布利举办。下图为本次博览会规划示意图和相关展览内容

——据《谢菲尔德每日电讯》等

材料中哪些信息可以作为解释英国为什么举办这次博览会的证据?概括说明理由。材料 1910年,法国元帅福煦曾说:“飞机只是玩具,没有什么军事价值。”第一次世界大战爆发之初,飞机分配到的任务仅有目视侦察一项,之后开始尝试空中照相。由于战争需要,飞机逐步应用于空战,驾驶员用枪支互击,用手投掷炸弹。1915年,德国出现配置机枪的战斗机,交战国开始争夺制空权。1916年,德国运用“空中马戏团”的方式组成特殊的作战中队,并于1917年最先制成全金属军用飞机,使空军的发展有了质的飞跃。1918年,协约国和美国发起总反攻时,拥有飞机8000多架,而德国有3300余架,协约国牢牢掌握了制空权。

——摘编自(英)李德·哈特《第一次世界大战战史》等

(1)根据材料,概括飞机在第一次世界大战中使用情况的变化。(2)根据材料并结合所学知识,简析飞机应用于第一次世界大战所产生的影响。

材料一 依据波茨坦盟国要求日本无条件投降的宣言,迅速解除敌伪军的武装,收复一切敌占城镇交通要道,把沦陷区一万万六千万同胞赶快解救出来……一定要坚决扫除前进途中的一切障碍,逼迫敌伪军向我投降,彻底消灭拒绝投降的敌伪军,收缴敌伪军的武装,占领城镇和交通要道,摧毁敌伪组织和反动势力,维持革命秩序,建立人民政权!

——《〈解放日报〉社论》(1945年8月13日)

材料二 1945年8月10日,蒋介石电令各战区:对敌可能之抵抗的阻挠,应有应战准备;并应警告辖区以内敌军,不得向我已指定之军事长官以外任何人投降缴械;对封锁地伪军应策动反正,并迅即确保联络掌握,令其先期包围集中之敌,先期控制敌军撤离后之要点要线,以待国军到达。

——摘编自李新总编《中华民国史》

材料三 日本战败之际,杜鲁门认为,“蒋介石的权力只及于西南一隅……长江以北则连任何一种中央政府的影子也没有”。8月10日,美国政府下达指令:利用日本军队作守备队,阻止共产党前进,以待美国帮助国民党把军队运送到华南并把美国海军调到中国海港,15日,杜鲁门的《一号通令》要求日本天皇命令中国战区的日本海陆空将领(除满洲外)都向蒋介石投降。根据这一方针,美国大力帮助蒋介石运兵到华北、华东,美国军队在天津、青岛等地登陆,10月下旬起开始助蒋向东北运兵。

——摘编自方连庆等主编《战后国际关系史》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括中国共产党、国民党政府在接受日本投降问题上的主张。(2)根据材料三并结合所学知识,概括美国在日本对华投降问题上采取的措施。

(3)根据材料并结合所学知识,评价中国共产党、国民党政府、美国在日本对华投降问题上的做法。

6 . 现代化潮流浩浩荡荡,中国的现代化在探索中前行。阅读材料,完成下列要求。

材料一 中国现代化的最初启动可以上溯到十九世纪六十年代的自强运动。从十九世纪后期的世界发展来看,以内燃机和电动机带来的“电工技术革命”正以新的力量推动现代化的第二次浪潮。从国内形势来看,这时正处于一次全国性农民运动的平息与社会恢复时期,对外贸易大都是顺差,对外关系也有新近的调整(只有中法关系趋于恶化)。这正是幸存的清王朝得以推动改革的有利时机。在陈腐土壤上,嫁接若干近代工业的植株,其前景虽然未必美妙,但启动了中国早期由政府主导的自上而下的工业化进程。

——整理自罗荣渠《现代化新论>等

材料二 在十九世纪下半叶至二十世纪初的第二次现代化大浪潮之后,世界经济出现了三十年的停滞与徘徊。……二十世纪初,西欧北美资本主义的大发展孕育了空前的内部危机:首先是各发达资本主义工业国集团之间争夺市场的斗争白热化,加之军国主义兴起与经济军事化,引起了两次世界大战;其次是首次席卷全球的生产过剩经济危机;随之而来的是法西斯主义作为自由资本主义的反动而猖獗一时。这些新因素导致现代生产力的阻滞,延缓了现代化推进的势头,在此期间,世界分裂为资本主义与社会主又两种不用的现代经体系,对后来的国家的现代化道路选择与新探索发生了了重大影响。

——摘编自罗荣渠《现代化新论》

材料三 瑞雪兆丰年,飞雪迎春到。1978年12月18日,在北京罕见的大雪天里,具有划时代意义的党的十一届三中全会隆重召开,给严冬带来了春天的讯息,奏响了改革开放和社会主义现代化建设的春之序曲。会议决定停止使用“以阶级斗争为纲”的口号,把全党的工作着重点和全国人民的注意,力转移到社会主义现代化建设上来。自此以后,中国人民在富起来、强起来的征程上不断向前迈进。改革开放只有进行时,没有完成时。2013年11月,中共十八届三中全会审议通过《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》,提出完善和发展中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化的全面深化改革总目标。2021年,我国已经全面建成小康社会,正在向着全面建成社会主义现代化强国的第二个百年奋斗目标迈进。

——摘编自《改革开放史)等

(1)根据材料一,概括十九世纪后期中国自强运动”面临的“有利时机”。结合所学,指出在这场运动中最初创办的工业企业所体现的现代化因子。

(2)根据材料二,概括第二次现代化大浪潮之后,导致资本主义世界经济出现“三十年的停滞与徘徊”的“新因素”。根据材料三,简述中共十一届三中全会的“划时代意义”。

(3)根据材料一二三,概括中国现代化建设积累的宝费经验。

材料 1941年12月7日,日本偷袭珍珠港。12月13日,苏联外交官发表声明,表示关于反法西斯力量中哪一国应该把最大的精力集中于哪一战区的问题,已经取得了或即将取得基本的共识,并且在这个问题上三个盟国将为共同事业的利益而努力。

请你推测当时关心抗战时局的延安军民获知上述声明后的可能反应,并结合所学知识说明你的判断理由。

材料 租让制是列宁首先制定并亲自领导苏维埃俄国加以实践的对外经济制度。1920年11月之后,列宁在其报告和文章中阐述了租让制的理论与原则。他认为,不实行租让,苏俄就不能实现经济发展的纲领和国家电气化。只要苏俄掌握着所有国营企业,那么租让是没有什么可怕的。租让是一种国家资本主义,是苏维埃政权同资本家订立的一种合同。承租人对企业只有经营权或使用权。承租人将按照合同规定,得到一部分产品作为报酬,并有权运出国外。政府对投入先进技术和设备的承租人要给予优惠和补偿,保证不会单方面改变合同条款,保证承租人投入企业的财产安全。

——摘编自杨运中《列宁租让制思想研究》

(1)据材料概括列宁所制定的租让制的特点。

(2)据材料并结合所学知识,说明列宁制定租让制的目的。

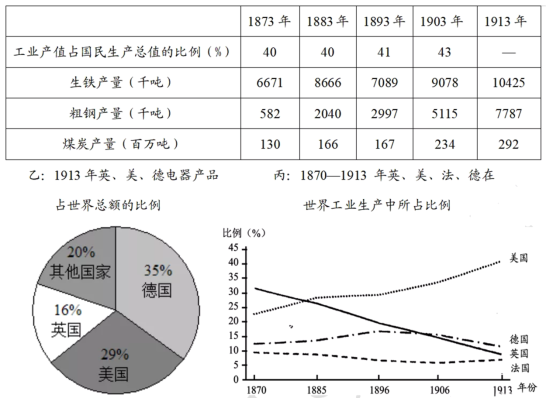

英国在衰退吗?

有学者认为,1870—1910年代的英国日渐走向衰退,英国真的在衰退吗?要研究这一问题,我们应该如何使用下面几则史料,它又会告诉我们什么?

材料一 有关英国工业生产的一组数据

甲:1873—1913年英国工业生产情况统计表

材料二 案例:坎布里亚的兴衰

13-17世纪,坎布里亚一直是英国北部的纺织业重地,很早就利用水力进行生产。1780 年代以后,坎布里亚使用水力纺纱机和水力织布机进行生产的工厂越来越多,19世纪中期,它的纺织业发展达到鼎盛,由于较少使用蒸汽动力,约自1870年代起,在内外的激烈竞争下,坎布里亚的坊织业逐渐走向衰弱,到20世纪初已全面没落。

——[英]约翰.马歇尔《坎布里亚工业化的阶段》

材料三

(1)材料一这类史料对我们研究的问题是必需的吗?说明你的理由。

(2)材料一中的三则史料对英国经济状况的反映相互矛盾吗?请加以说明。

(3)把材料二作为研究问题的证据,使用时需要注意什么?

(4)材料三可以从怎样的视角拓展我们对问题的认识?

(5)考量历史上一个国家的兴衰,应坚持什么原则?说说你的看法。

材料一 从1921年4月他写的《论粮食税》到逝世前口授的《论合作制》等一系列文章中,可以清楚地看到,列宁正是通过新经济政策探索一条适合俄国国情的特殊的社会主义建设道路。他在1922年初写道;“新经济政策并不改变工人国家的实质,然而却根本改变了社会主义建设的方法和形式。……新经济政策实施后不久,就取得许多令人注目的成就,列宁满怀信心地认为,只要沿着这条道路走下去,“新经济政策的俄国将会变成社会主义的俄国”。

——摘自周尚文等《苏联兴亡史》

材料二 1980年,邓小平在《目前的形势和任务》中说:“苏联搞社会主义,从1917年十月革命算起,已经63年了,但是怎么搞社会主义,它也吹不起牛皮。"1986年,邓小平会见波兰领导人时说:“看来这个模式在苏联也不是很成功的。”历史是邓小平上述判断的最好见证。

——摘编自陆南泉等《苏联兴亡史论》

(1)根据材料一,结合所学,指出俄国新经济政策取代战时共产主义政策,在社会主义建设方法和形式上作出的“根本改变”。新经济政策既是探索更是寻路,用一句话指出该政策对俄国探索社会主义建设道路的价值。(2)“历史是邓小平上述判断的最好见证”。根据材料二,结合所学,指出“苏联搞社会主义”对中国发展道路的启示。从经济角度分析“这个模式在苏联也不是很成功的”主要表现。